提到徐悲鸿,大家一定都不觉得陌生。

徐悲鸿(1895-1953年),原名徐寿康,江苏宜兴市人。曾留学法国学西画,归国后长期从事美术教育,曾任中央美术学院院长和中国美术家协会主席。

他的作品表现了高度技巧,有浓厚的民族特色。擅人物、走兽、花鸟,所作国画彩墨浑成,尤以奔马享名于世。

他被誉为“

中国现代绘画之父

”,更是

中国现代美术教育的奠基者

之一,很多人不知道的是,徐悲鸿

亦是

著名的收藏大家

。

世人追求收藏之快感,多喜爱名气之作,作者之名气,作品之名气,二者俱佳方为上品,藏之则喜不自抑,人之常情也。

然而徐悲鸿的收藏见解却不同,他认为收藏时

不如选择“冷坑”,也就是无名作者,虽然他们名望微小,但作品精湛。这些作品往往不为人知,或者不见著录,甚至无收藏款识,一旦被发现即光彩夺目。

如北宋的《罗汉像》,就是徐悲鸿从霉烂纸堆中拯救出来的闪光作品。他在一家小市场的破纸堆里看到一张无人注意的画,以丰富的鉴赏能力认定此为精品,便毫不犹豫地买下,经过重新装裱,果然画面楚楚动人。

他欣然提笔在画中空白处写道:“此定是北宋高手所作,而霉烂已甚,戊子夏日,为吾发见,因得救出,灿然生辉,不减李公麟巨迹,诚生平快意事之一也。三十七年寒冬,悲鸿呵冻题于北平静庐。”

徐悲鸿以其独特的收藏理念,还收藏了很多类似《罗汉像》这样的无名氏、无款识作品,如明代的《观音图》、《出猎图》、《苍山幽涧图》,清代的《照妖镜》等。

又如他收藏的

金农

《风雨归舟图》,这中间还有个小故事。

徐悲鸿于1937年在桂林的一家小市场里购得五代董源的《溪岸图》,翌年,此图被张大千借走,带回四川。数日后张大千以金农的《风雨归舟图》作交换。

徐悲鸿开始并不想与张大千交换,两者相距约800年之久,且董源的名气远在金农之上。但当《风雨归舟图》展现在他眼前时,画中那阵野逸的“风雨”打动了他。他认为此图是中国画中的奇迹。《溪岸图》被张大千带到美国,现藏于美国纽约大都会博物馆。

徐悲鸿收藏古画时,从不计较价钱,只要画好便千方百计地把画买下,爽快的性格招来很多画商的上门推销,他们展示自己带来的藏品,徐悲鸿一旦看中便慷慨解囊。

1953年,徐悲鸿逝世后,夫人廖静文女士及家人将徐悲鸿遗留下来的绘画作品1300幅,以及他收藏的唐、宋、元、明、清绘画精品1200余幅和书籍资料万余件全部捐献给国家。

这其中,最为引人注目的是一代画圣吴道子的冠世巨作《八十七神仙卷》,这是

至今为止屈指可数的中国古代重要的艺术瑰宝

,

而徐悲鸿能为流失海外的国宝赎身使其回归祖国,是中国美术史上的一段佳话。

1937年5月,徐悲鸿

用一万元现金再加上自己的7幅作品

,

收藏了唐朝的《八十七神仙卷》,

并亲手将一方刻有“悲鸿生命”的印章,小心地打印这幅在他认为其艺术价值“足可颉颃欧洲最高贵名作”的画面上。

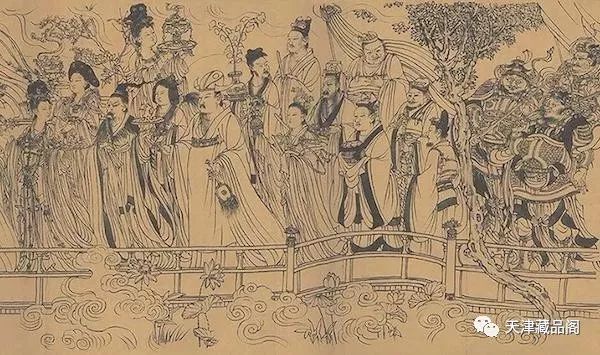

《八十七神仙卷》(局部)

可万万没有想到,五年后的1942年5月,徐悲鸿在昆明,一次跑警报后回到驻地时,发现自己珍藏的《八十七神仙卷》和其它30余幅画被盗,徐悲鸿为此忧心如焚,并因此种下了高血压的病根,而多年后因高血压而病逝。

他曾悲伤地赋诗道,“

想

象方壶碧海沉,帝心凄切痛何深。

相如能任连城璧,愧此须眉负此身。

”

他以我国历史上蔺相如能保住和氏璧的故事作比拟,而深深地谴责自己痛失国宝。

《八十七神仙卷》(局部)

多少个岁月徐悲鸿都在挂念中度过,1944年,中央大学艺术系女学生卢荫寰写信告知自己的老师徐悲鸿,她看到了《八十七神仙卷》。

最后徐悲鸿用20万元现款和自己的十幅之多的作品才换回了这幅画。

徐悲鸿万分惊喜,当即赋诗抒发那难以抑制的感情,“

得见神仙一面难,况与伴侣尽情看。

人生总是葑菲味,换得金丹凡骨安。

”

1948年徐悲鸿将此画

重新装裱

,

请张大千和谢稚柳写了题跋

。

如今,

《八十七神仙卷》和他捐赠的其他作品一起被藏于

徐悲鸿纪念馆。

那一张张散发着艺术光芒的作品记录着一个个传奇的故事。

徐悲鸿用一生的心血,为我国百世奇珍的艺术宝库增添了不朽的光辉。

以600年景泰蓝宫廷艺术