最近,2019年诺贝尔文学奖揭晓,也许很多读者就开始询问、寻找,汉德克,是谁,写过啥,啥风格。

其实,在2004年,当埃尔弗里德·耶利内克得知自己获诺奖的消息时,用她本人的话说,她“不是高兴,而是绝望”;耶利内克表示:“我从来没有想过能获得诺贝尔奖,或许,这一奖项是应颁发给另外一位奥地利作家彼得·汉德克的。”可见汉德克在奥地利文坛的崇高地位。尽管他席卷了霍普特曼文学奖、席勒奖、毕希纳文学奖、托马斯·曼奖,以及弗兰茨·卡夫卡奖等一系列文学重奖,在中国,汉德克似乎并没有很多热度。其实早在1983年,《诗刊》就有他的作品介绍,只是一直没有引起太多的关注,直到2013年始,中国才对他的作品进行了比较系统的翻译出版。

那么,我们就简单一点说吧。

彼得·汉德克(Peter Handke,1942—),奥地利著名小说家、剧作家。当代德语文学重要作家,被称为“活着的经典”。他创作的《卡斯帕》被与《等待戈多》相提并论,被誉为创造“说话剧”与反语言规训的大师。在文学创作之外,汉德克与文德斯合作编剧的《柏林苍穹下》成为影史经典,他导演的电影《左撇子女人》曾获戛纳电影节最佳影片提名。

更多的描述,就等着读者自己去发掘吧。不过,这里面温馨提醒一下,这个发掘也许有着快乐,但显然更多的是艰辛的过程。因为他的创作,无论是叙事结构还是组织语言很多时候都是颠覆性的,与此同时,我们还为您准备了原版德文。现在来试试吧~

《守门员面对罚点球时的焦虑》彼得·汉德克著,

上海人民出版社,2013年版

索书号:I521.15/H168/(1)

馆藏地:外语学院中文图书库

本书为小说集,由四篇小说组成,包括《守门员面对罚点球时的焦虑》《监事会的欢迎词》《推销员》和《一个农家保龄球道上有球瓶倒下时》。在标题故事《守门员面对罚点球时的焦虑》中,主人公布洛赫是一个当年赫赫有名的守门员。一天早上,他莫名其妙地离开了自己的工作岗位,因为他以为自己被解雇了。他毫无目的地在维也纳游荡。他偶然犯下了一桩命案。他乘车来到边界上一个偏僻的地方隐匿起来。他在报纸上看到了通缉令,最后驻足在一个守门员前,注视着他一动不动地站在那儿扑住点球。

汉德克的小说大部分都是对极端客观的、处于极端心态的人物的叙述,以他对语言文字精准的执念,以及在连续事件的极为细微的描述,传达约瑟夫·布洛赫注意力的偏差现象,他总是会错过主要事,而注意到第二件事。小说中带有一股侦探悬疑的气氛,但与类型小说最大的不同之处,是汉德克故意将其偶发性错开、疏离化,像是他无动机所犯的谋杀,他醒来后将指纹擦掉,却忘了床头柜上他所留下的几枚美国钱币。

这本书里令人感兴趣的并不是它的情节,而是它的写作方式,它从这一段衔接到下一段的风格。你会突然完全被吸引,因为每一个句子都极美好,句子排列的顺序突然会变得引人注目……

延伸阅读:

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter:Erzählung

Peter Handke. Suhrkamp,2012年

德文第28版.

I521.45/H236f(28)/2012/Y

外语学院西文图书库

《骂观众》彼得·汉德克著, 上海人民出版社,2013年版

索书号:I521.15/H168/(2)

馆藏地:外语学院中文图书库

本书为剧本集,由三部剧作组成,包括《自我控诉》《骂观众》和《卡斯帕》。

《自我控诉》只有两个自我控诉者,而没有传统意义上的戏剧角色。两个站在空空如也的舞台上的人物从头到尾诉说着自己的冒犯行为,没有情景,没有对话,只有声音的交替变化。

汉德克的成名作是戏剧作品《骂观众》。剧如其名,全剧没有任何传统戏剧中必备的故事情节和场次,没有戏剧性的人物、事件和对话,只有四个无名无姓的说话者在没有布景和幕布的舞台上斯底里地“谩骂”观众。从头到尾演示着对传统戏剧的否定。读来令人如入刑室,如坐针毡,欲怒不生,欲走不能。

在一次访谈中他讲到了这部剧的创作动机:我开始想写一篇杂文,但是这样显然达不到应有的效果。所以便产生了用戏剧对抗戏剧的悖谬想法,也就是说用戏剧来反对戏剧。

孟京辉导演的剧作《我爱XXX》就是来自汉德克的《骂观众》。所以这部剧在中国有相当高的知名度。

《卡斯帕》:1967年,汉德克最著名的剧作《卡斯帕》发表,在欧洲获誉为“play of the Decade”。现在他的《卡斯帕》已成德语戏剧中被排演次数最多的作品之一,这部作品是根据真实事件改编的。德国19世纪有一个叫卡斯帕尔·豪泽的人,他有着神秘的身世背景,远离人类社会,独自在荒漠的山洞里生活了17年。当他被人发现并救出时,如野生动物一般,不会说话,于是在接受医救的同时也接受了语言训练,以期重返社会,但后来被人秘密杀害。这个曾经远离人类文明的人物恰如一张白纸,于是自然成为作家关注的对象。汉德克在这部作品中把卡斯帕尔拟定为自然人,把他接受说话训练的题材抽象为“说话的折磨”,如作品前言里写道:戏剧《卡斯帕尔》并不展示卡斯帕尔现在和过去真实的情况,而是展示某人可能的情况。它展示某个人可以通过说话而学会说话。因此,这部剧也可以叫作‘说话的折磨’。

延伸阅读:

《Kaspar》PeterHandke. Suhrkamp,2012年德文第33版.

索书号:I521.35/H236c(33)/2012/Y

馆藏地:外语学院西文图书库

《Publikumsbeschimpfungund andere Sprechstücke》Peter Handke.Suhrkamp,1966年德文版

索书号:I521.35/H236/1966/Y

馆藏地:外语学院西文图书库

《无欲的悲歌》彼得·汉德克著, 上海人民出版社,2013

索书号:I521.15/H168/(3)

馆藏地:外语学院中文图书库

本书以一位51岁家庭妇女自杀的报纸报道开始的。叙述者“我”立刻要义不容辞地撰写自己母亲那“简单而明了的”故事。在对这个女人命运的回忆中,她那受制于社会角色和价值观念的生存轨迹自然而然地展现在读者眼前。母亲出生在一个天主教小农环境里,接受的是无欲望、秩序和忍受的道德教育,她最终依然无法逃脱社会角色和语言模式对自我生存的毁灭,于是自杀成为她无可选择的必然归宿。

作者以其巧妙的叙事结构和独具特色的叙事风格表现了母亲生与死的故事,其中蕴含着一种启人深思的愿望,一种值得向往的生存,一种无声质问社会暴力的叙述之声。

《左撇子女人》彼得·汉德克著, 上海人民出版社,2013年版

索书号:I521.15/H168/(4)

馆藏地:外语学院中文图书库

本书为小说集,由三部小说组成,包括《左撇子女人》《短信长别》和《真实感受的时刻》。《左撇子女人》的主人公玛丽安娜似乎毫无先兆突如其来地解除了与丈夫的婚姻,要过上一种独立自主的日子,她好像神秘地幡然醒悟了一样。她独自承受着寂寞、忧虑、考验和时间的折磨,竭力保持独立,不屈从于任何世俗理念。

《去往第九王国》彼得·汉德克著, 上海人民出版社, 2014年版

索书号:I521.15/H168/(5)

馆藏地:总馆A/C、外语学院中文图书库

本书是作者追寻逝去祖先的文学之旅,抵达理想中的精神故乡的过程。刚结束中学的学业,20岁的奥地利青年菲利普·柯巴尔放弃了和同学一起去希腊的毕业旅行,决定前往斯洛文尼亚寻找他失踪二十多年的哥哥。他随身带着哥哥留下的农学院笔记本和斯洛文尼亚语-德语词典,凭借这两样东西,柯巴尔发现了语言在叙述、转换现实中的魔力。穿越斯洛文尼亚之旅,实际上也是柯巴尔追寻祖先踪迹,发现民族和传统,寻找自我的历程。

《缓慢的归乡》彼得·汉德克著

《缓慢的归乡》彼得·汉德克著, 上海人民出版社,2015年版

索书号:I521.15/H168/(6)

馆藏地:总馆A/C、文学学院中文图书库

本书包含汉德克两个中篇小说《缓慢的归乡》《圣山启示录》。前者的主人公索尔格来自中欧,是一位地质学家,在靠近北极圈的的阿拉斯加进行地质研究。在工作中,孤独笼罩了他,使他迷失了自我,他意识到欧洲才是他的精神故乡。后者继续了前者的主题,描写了第一人称“我”两次前往普罗旺斯的圣维克多山,追寻法国印象派画家塞尚创作足迹的朝圣之旅。

《形同陌路的时刻》彼得·汉德克著, 上海人民出版社,2016年版

索书号:I521.15/H168/(7)

馆藏地:总馆A/C

本书包含汉德克三个剧本《不理性的人终将消亡》《形同陌路的时刻》《筹划生命的永恒》。

《形同陌路的时刻》中,各种人物轮番登台亮相,他们在这个中心相互碰面、相互妨碍,共同组成群体,然后又使之解体。在作者充满寓意和讽喻的笔下,这个包罗万象、千奇百怪、最终变得昏暗的世界舞台或许就是汉德克所感受的现实世界的微缩。《不理性的人终将消亡》描绘的是一幅被资本和财富扭曲了心灵的众生相。汉德克在这里同样表现的是人被社会与环境扭曲的生存状况。

《筹划生命的永恒》被作者称为“国王剧”。故事发生在“从上一次战争至今以及未来”的时代里,地点是一片四面楚歌、持续遭受战争威胁的飞地。是一部人物关系复杂、结构多层交织和结局呈开放性的剧作。

《痛苦的中国人》彼得·汉德克著, 上海人民出版社,2016年版

索书号:I521.15/H168/(8)

馆藏地:总馆A/C

本书收录了汉德克的四部作品,包括小说《痛苦的中国人》和三篇游记,即《梦想者告别第九王国》《多瑙河、萨瓦河、摩拉瓦河和德里纳河冬日之行或给予塞尔维亚的正义》和《冬日旅行之夏日补遗》。在《痛苦的中国人》中,作为一个出现在主人公梦境中的神秘的陌生人,“痛苦的中国人”一再成为主人公竭力克服内心痛苦的隐喻;三篇观察和游记则标志着汉德克一个新的创作时期,也体现了他面对欧洲剧烈的政治动荡所表现出的无所畏惧的正义良知。

《痛苦的中国人》这个书名源自奥地利的一家中国餐馆。当时彼得·汉德克住在奥地利的萨尔斯堡,那里有一个中餐馆,名字就叫做“幸运的中国人”。看到这个名字,让他想到:为什么不能讲一个关于痛苦的故事呢?当时那里还住着一个德国比较著名的诗人,已经生命垂危。汉德克在他生命的最后一周去看望他,那时他还能站起来,走到门口和他道别的时候,他的眼神在汉德克看来就特别像是一个痛苦的中国人。

延伸阅读:

《Der Chinesedes Schmerzes》Peter Handke. Suhrkamp,1986年德文版

索书号:I521.45/H236aa/1986/Y

馆藏地:外语学院西文图书库

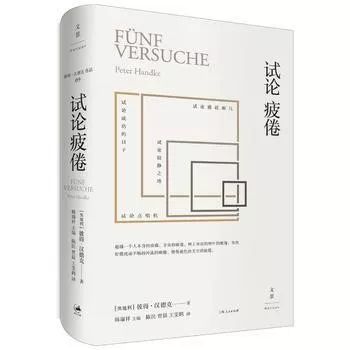

《试论疲倦》彼得·汉德克著, 上海人民出版社,2016年版

索书号:I521.15/H168/(9)

馆藏地:总馆A/C

本书收录了汉德克从上世纪80年代末到2013年创作的5篇独具风格的叙事作品。通过对传统叙事形式的解构,比之汉德克之前所有的作品都要走得更远,几乎可以说是创造了一种新的文体。它们是内心的独白,也是心灵的旅程。无论叙事形式如何变化,汉德克始终关注是自我与世界的关系。