“这世界太快了

从不等待 让我们很尴尬

你去手忙脚步乱吧

你去勾心斗角吧

那面无表情的人就是你的未来”

——朴树《别,千万别》

20多年过去了,我最喜欢的朴树专辑依然是《我去2000年》。

当时年仅20多岁的他在世纪之交发出这样的感叹,这么多年过去,世界依然如此,从不等待,从不宽容,天真依然是一种罪。

我常常感觉自己和许多人一样,是个落后于时代的人,保留着一些过去的生活习惯,例如热爱阅读纸质书,坚持手写日记,爱看老电影,喜欢去小酒馆喝酒而不是酒吧……

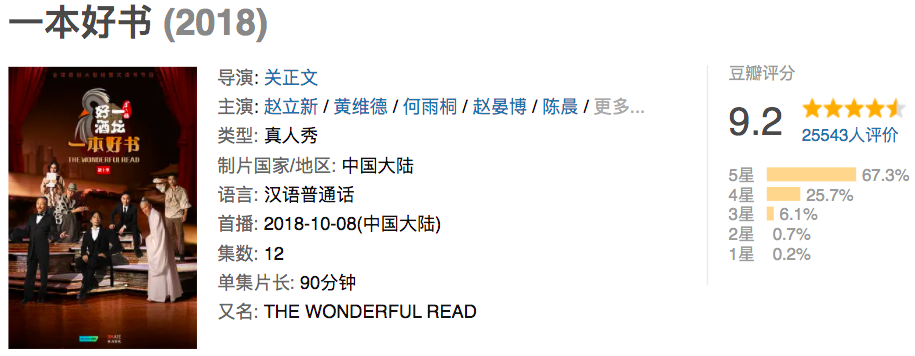

最近闲来无事,将9.2分的老综艺《一本好书》翻出来看,《查令十字街84号》这一期依然让我动容。

坚守道义的书店老板弗兰克和热爱旧书的海莲之间的书信,再次让我潸然泪下。

特别是敢爱敢恨的

海莲,遇到一本好书开心到要死,遇到一本烂书就恨不得让它死无葬生之地。

太过瘾!

太摇滚了!

如此极致的热爱,当今社会已荡然无存。

唯有在书中寻找。

初识:

美国小姐与英国绅士

大幕拉开,饰演老年海莲的潘虹坐在公园的长椅上,悠悠抱怨着在纽约太难买到自己心仪的书。

另一边,青年时期的海莲

(尤靖茹饰)

写信向舞台对面的弗兰克

(匡冠荣饰)

表达了同样的意思,她想要求购几本在纽约难以买到的旧书。

《一本好书》演绎的《查令十字街84号》不像电影版一般平铺直叙,而是将时空交错在一起,海莲的中年、老年穿插演绎;

舞台的另一边,书店老板弗兰克收到来信,欢欣鼓舞,大声冲店员喊道:

“在美国的广告有作用了!”

“马克斯与科恩书店”是一个位于伦敦查令十字街84号的旧书店,为了招揽生意,店主弗兰克·德尔在杂志《星期六文学评论》上发布广告,表示书店专营绝版书和古书,应有尽有。

位于大洋彼岸的美国纽约的一位女作家海莲汉芙来信订购,她自称“一个对书籍有着古老胃口的穷作家”,早已受够了美国出版商用硬纸板封面和死白色纸张装订的、翻译得乱七八糟的现代书。

匡冠荣饰演的弗兰克收到来信,与店员们寻到了她要的书,连同发票一起寄过去。海莲收到书欣喜不已——这正是她苦苦寻觅的、用羊皮纸做封皮、米白色纸张做内页的精美古书。

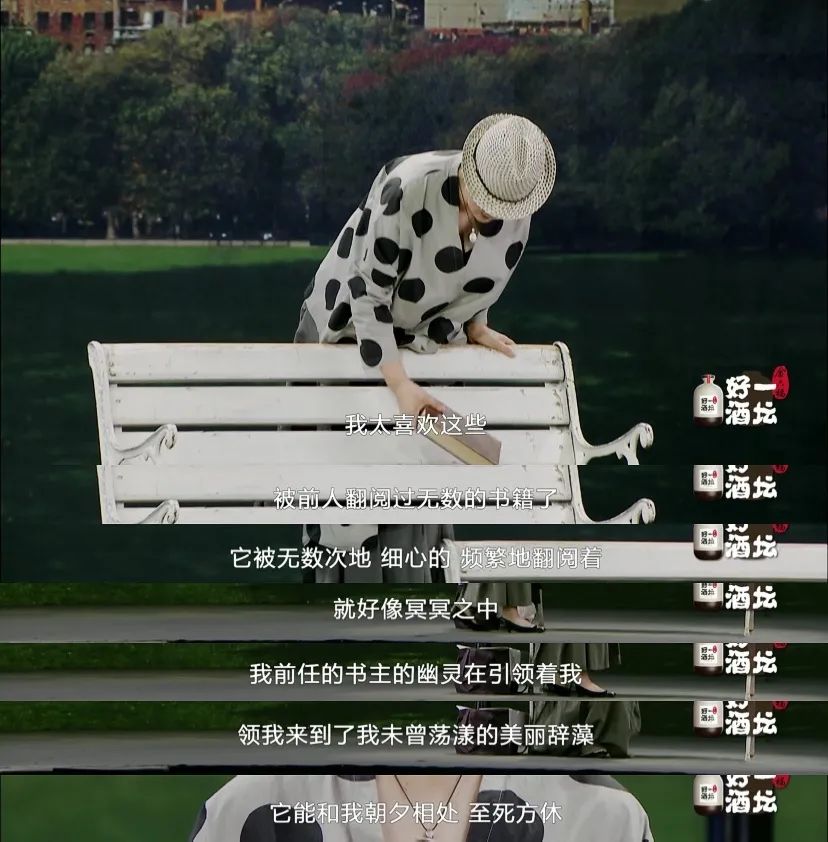

另一边,带着黑框眼镜的老年海莲细细抚摸着书的封皮,珍惜和留恋的眼神,爱书的人一眼就懂。

海莲是个典型的美国人,真性情,雷厉风行,行事做派总带有不含恶意的冒犯;

弗兰克则是一个典型的英国绅士,古板无趣,克己复礼,喜怒不形于色,一生维持着过时的旧格调。

海莲对书非常挑剔,如果弗兰克或店员弄错了她想要的书的版本,她会非常生气,

脏话连篇,

并来信挖苦。

比如收到新版《圣经》她当场发飙,什么丑话都说出来了:

“这算是什么狗屁《圣经》呀?麻烦你们替转告英国教会那帮家伙,他们凭什么把有史以来最优美的散文翻译成这幅德行?他们全部都活该下十八层地狱。”

一个夹着烟、爆粗口的美国女作家形象被尤靖茹演绎得恰到好处。

有时候她想要的书,弗兰克和店员们迟迟没有搜集到,她会佯装生气地拿他们逗乐:

“你们成天都没事干吗?是不是都窝在店里头看书?何不起身做点生意呢?”

“别坐着了,起来去找我要的书。”

如果收到的书很合她的心意,她也绝不吝啬溢美之词:

“史蒂文森的书真是精美,使我的旧书架相形见绌……没想到书摸起来也能让人如此惊喜。”

“我占有它(纽曼的《大学》初版)有种罪恶感,那么漂亮的封皮和烫金,它理应属于某个英语国家的图书馆,读的人英国坐在火炉旁的安乐椅上,而非破败的、没有暖气的公寓里又塌又软的二手椅上……”

“我太喜欢这些被前人翻阅过无数的书籍了,它被无数次地、细心地、频繁地翻阅着,就好像冥冥之中,我前任的书主的幽灵在引领着我,令我来到了我未曾荡漾的美丽辞藻,它能和我朝夕相处、至死方休。”

情谊:

美式洒脱与英式教养

海莲只是一个穷编剧罢了,她也并不富裕。好在美国整体经济要比英国好得多,所以即便穷困潦倒,她身上还是有着美国人的洒脱和不拘一格。

她喜欢把买书的美元直接夹在信封里寄过去,弗兰克谨慎建议,为了安全,可否改寄汇票,她回

“我对美国航空邮件和英国的邮政服务信心十足。”

“谨附上4元钞票以支付欠你的3元8角8,剩下的12分钱,拿去买杯咖啡吧。附近没有邮局,我不想一路跑到洛克菲勒中心,排队买3元8角8的汇票。”

而一贯古板的弗兰克回复道:

“亲爱的汉芙小姐,您的4美元已安全寄达,我们已将12分钱归到您的账上。”

彼时的伦敦,别说咖啡了,普通人连肉都很难吃到。

1940年-1954年,英国一直实行的是经济紧缩政策,对民间实行食物配给制,每户每周只配给不足60克肉,每人每月只有一个鸡蛋。

海莲得知英国的食物短缺,美国人见不得别人受苦的心性让她为此震惊又难受,她拜托朋友从芬兰等地购买了猪油、肝泥、肉丸、鸡蛋、巧克力酥饼等食物寄到书店,每个人都感动不已。

圣诞节的时候,海莲更是为他们寄去了一整只足足6磅重的火腿,“圣诞节怎么能没有火腿呢?”

店员们纷纷开始给海莲写信表达感谢之情,海莲于是知道了,这家书店不仅有古板无趣的弗兰克,有没什么城府的塞西莉,有编目员比尔,还有自恃品味甚高的马丁……

英国式的教养不仅在于对馈赠的感恩,还在于他们总会充分揣摩对方的心思,并回赠对方一定会喜欢的礼物。

在海莲生日那天,她收到了全体店员为她共同挑选的、烫着金边的伊丽莎白时期情诗选——这正是她梦寐以求的、可以在春天的时候带去中央公园朗读的小册子。

通过一封封书信、一件件礼物,店员与海莲之间早已超越买卖关系,而成为情谊甚笃的朋友。

他们盛情邀请她去伦敦做客。

落幕:

最后的认真与深情

海莲曾经真的动过去伦敦看看这家书店的念头。

但她又有着一股近乎赤诚的读书人的“近乡情怯”,她认为自己即便走进了这家书店,也一定是悄咪咪地走进去,默默地寻找自己要的书,绝不敢告诉他们自己就是与他们通信的那个人。

她的一个演员朋友曾去伦敦演出,被她缠着替她去看过查令十字街84号的这个书店。

“这是一间活脱从狄更斯书里头蹦出来的可爱铺子 ……一走进店里,喧嚣全被关在门外,一阵古书的陈旧气息扑鼻而来。像是一种混杂着霉味儿、长年积累的灰尘、再加上墙壁、地板散发的木头香的味道……”

店内的店员在这位打扮入时的美国甜心看来,有点不太热情,有的甚至坐在书桌前打盹,他们并不像美国的店员一样热情奔放,笑脸相迎,相反带着英国人特有的矜持高贵。

年轻的海莲在信的那一头闭着眼细细想象,仿佛身临其境,仿佛真的闻到了书店的古老气息。

《一本好书》的演绎在这里差不多就结束了,老年的海莲说,余下的故事,留给你们自己去探索。

你可能会忍不住好奇:后来呢?海莲去了伦敦吗?她有没有见到弗兰克?

事实上,他们终生未能相见。

1969年的一天,海莲收到一封陌生人的来信,寄出地址是她熟悉的查令十字街84号。

信是弗兰克的女儿寄出的,告知海莲弗兰克已经去世的消息。

海莲悲痛不已。整整20年,尽管他们从未谋面,却仿佛一个无须多言的老友,一封封书信,凝聚着他们深切的默契与信任。

二十年知己,猝然离去,对她是一种沉重的打击。这辈子,她都不可能再遇到另一个如此爱书、懂书、又与她同频共振的弗兰克了。

廖一梅说:在我们的一生中,遇到爱,遇到性,都不稀罕,稀罕的是遇到了解。

她在给一位恰好要去伦敦的友人的信里写道:

“你们若恰好路经查令十字街84号,请代我献上一吻,我亏欠她良多……”

这本书初版之后的第二年,海莲终于来到魂牵梦绕的查令十字街84号,正如她的信里曾经写过的那样,“走下火车,走在伦敦肮脏的人行道上……”