感谢您关注中国教育报官方微信!如果您尚未关注,请点击标题下方的

“中国教育报”关注我们

今天,中教君想跟您讲述的,是“神一样的存在”——“卧虎藏龙”的北大保安队!

中教君在新华社微信上看到这样一条信息:“过去20年,北大保安队先后有500余名保安考学深造,有的考上研究生,之后当上大学老师。”虽然,当今时代,高学历者笔笔皆是,但是,这个保安队的逆袭,确实颠覆了人们的印象。

从保安到硕士、教师,可能不好说这中间的路究竟有多长,但可以肯定,这条路一定不平坦。

为什么这么多位北大保安能够走出向上的曲线?这是巧合,还是在种种逆袭现象之下藏着某些教育奇迹的必然?

来跟中教君认识一下这些了不起的保安吧!

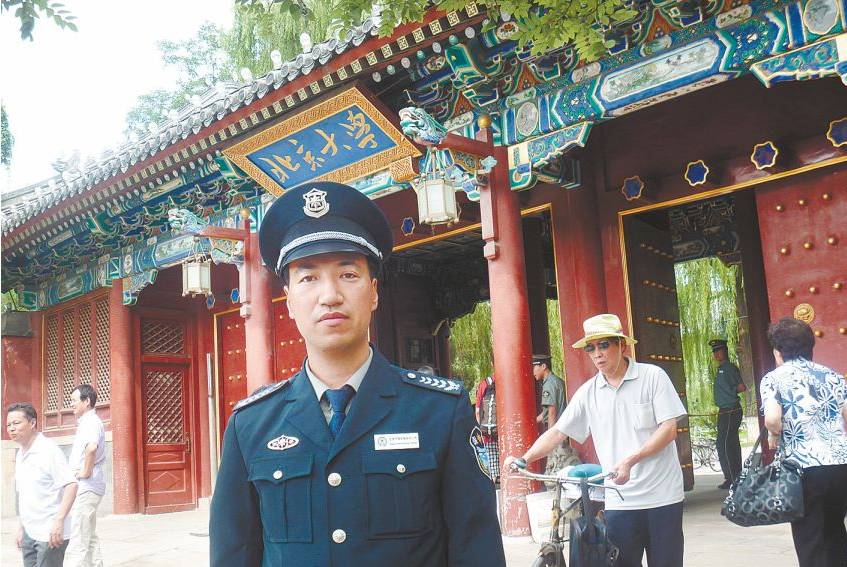

2016年这些在北京大学校门前举着文凭合影留念的学生,不是北大的本科生、硕士生或博士生,而是北京大学保安大队的保安员。

王桂明是北京大学保安队的大队长,全队共500名保安队员。王桂明说:“这些队员中大部分是大专,少量是本科,还有12名队员读到研究生。”

难怪有网友感慨:“北大保安藏龙卧虎”!

张俊成:一个人在社会上处于什么地位,不是别人给的,决定权在于自己

“每朵鲜花、每株小草,都有它存在的价值!”张俊成说。张俊成今年41岁,曾是北大保安,

1995年他通过成人高考考入北大法律系(专科),被誉为“北大保安高考第一人”。

1998年,从北京大学法律系毕业后,张俊成回到家乡长治市,辗转到多个职校任教,从最初的教师开始,先后担任学生科主任、副校长、常务副校长等职,2015年,张俊成和4个伙伴一起,创办了长治市科技中等职业学校,他出任校长一职。

在北大西门的岗位上,张俊成一度“迷失”。当时,制服一穿,站在北大著名的西门前,觉得自己好风光,让人进就进,感觉很威武。张俊成说,“那个时候非常无知、愚昧”。

一天,张俊成正在西门站岗,远远看见一个老人骑车而来,临到门岗前时,老人下车,推车而行。经过门岗,老人点头向张俊成说:“你辛苦了”。这让张俊成受宠若惊,他问师傅,“对方是谁?为什么这么尊重我们?”

师傅告知,这位老人是北大校长。

张俊成说,

虽然只是一名保安,但得到多位北大教授的帮助,这成为他此生回忆中最美好的部分。在教授们的建议下,他开始读书学习。文学、哲学、历史类的书籍,他都爱读。下了班,张俊成就读书,抄书、写日记。

现在,他雄心勃勃,计划在未来十年打造山西长治第一所民办大学。他说“一个人在社会上处于什么地位,不是别人给的,决定权在于自己。”

甘相伟:是教育成就了我现在的梦想

甘相伟,出生于山区的农民家庭。短发、身材中等偏瘦,其貌不扬。然而他的故事却有几分传奇色彩:

出身农二代,高中辍学,到上海、广州打过工,为了圆自己心中的那个梦,甘相伟辞去工作来到北大做保安。2008年参加了成人高考,考入北大中文系。在北大的四年时间里,甘相伟看了400多本书。

他的这段经历,让他有了一个新的名字:“保安励志哥”。2011年,他将5年来利用工作、上课以外的时间写成的随笔,整理成了一本书,命名为

《站着上北大》,获得北大校长周其凤作序,被誉为“中国保安出书第一人”。

后来,甘相伟有积极投身于社会公益事业,到学校演讲。经朋友介绍,他来到北京建华实验学校担任图书馆阅读老师,完成了他小时候的“教师梦”。

“是教育成就了我现在的梦想。”甘相伟说

他把自己当做一个“试验品”——想知道像他这样一个普通人通过自己的努力,一生能够走多远。“我之前的这段经历让我相信,人生有无限的可能,每个人都有善于发掘自己的潜力,重要的是有一颗想要学习的心。”

张国强:每天必须学习4个小时

2001年,拿到了北大法律自考大专文凭。2005年,取得了清华大学法学本科和中央党校经济管理本科文凭;2007年10月,通过国家司法考试,获得国家法律职业资格证书;2010年10月,取得了企业法律顾问执业资格证书。

取得这一连串成绩的人叫做张国强,也曾是北大的保安。

1990年张国强初中毕业没有考上高中,开始外出打工。水泥厂、砂石厂、建筑工地,他尝试了多种工作,体会到了生活的艰辛。

1994年,他被北京一家保安公司录用,经过一个多月的训练后,成为北大保安大队的一员。在北大校园,与他同龄的学子们在教室学习的场景,唤醒了他埋藏于心底多年的梦想。

“小时候,上清华、北大就是我的梦想,”张国强说,“时间不等人,当这个梦想再次被点燃,我决定要抓住不放。”

在繁忙的保安工作以外,张国强还要克服基础差、起点低等困难加强学习,他付出的比常人更多。张国强挤出一切能够利用的时间,

给自己定下了“每天必须学习4个小时”的目标。每天黎明、深夜或他不值勤时,同事们总能看到他埋头苦读的身影。

疲惫并没有阻止他追求梦想的决心,一次考《经济法》的时候,他实在太困了,睡了20分钟又开始继续答题。

“有时候看到同事们在业余时间看电视、打篮球,我心里也痒痒的,但只要想起自己在水泥厂打工时的情景,我就能咬牙坚持学下去。”张国强说。

“以前,我听到很多人说,保安就是看大门,脸难看、门难进,还没有什么技术含量,这种看法都是片面的。”张国强说,“全国现在有几百万的保安,这个行业与我们的生活息息相关,我希望有更多高素质的人投入这个行业。”

近20年来,在他的影响下,不少同事和乡亲也走上了边打工、边求学之路,一些家长还主动把孩子送到保安队,想让孩子跟着张国强学习。

“现在人们都在讨论中国梦、个人梦,从事保安行业近20年,能够继续为社会和人民的平安做出贡献,就是我的梦想。”张国强说。

他们是芸芸众生中默默打拼的普通人,是走在人群里并不显眼的路人,他们有着共同的名字“北大保安”,曾经有着最平凡的职业,却也在最平淡无奇的日子里为自己谋划了新的人生轨迹。

北京理工大学教授胡星斗说:“大学本来应当是开放的,应当引导社会观念、社会潮流。现在只是有保安旁听他们的课,拿文凭。我想未来应该更加走向开放,有更多的市民去旁听他们的课,拿到文凭。”

真正能放弃你的只有你自己,起点未必能决定人生高度

张俊成曾讲述过保安岗值岗一次经历:七个外国学生要进北大,但是他们没有证件,按规定不能放行。上方僵持了一段时间后,老外无奈离开,走之前,还给张俊成比划了手势:大拇指朝下。

张俊成很气愤,但也开始深深思考不懂英语无法交流所致的障碍,从此,张俊成开始自学英语。正是这无意中的决定给了张俊成一次提升的机会。

一次,北大英语系曹燕教授正巧看到张俊成在学英语,便给了张俊成两张听课证,一张是英语强化培训,一张是成人高考考前培训班

。从此,张俊成便走上了漫长的求学路,最终通过自己的努力,成功的考取了一名北大的学员。

有保安表示,“之前觉得干保安没前途,现在我觉得保安也能干出彩儿来。”自身的信念才能决定自身的高度,改变自己的命运。

其实,我们大多数人,做的都是平凡的工作,用汗水诉说着勤劳,在平凡中坚守。而北大保安在这样平凡而伟大的岗位上将自己的信仰深扎在血液并付诸行动,他们在最美好的年华里与“宿命”抗争,我们的社会,通常习惯于根据人们占有资源和机会的差别而划分出不同的阶层。保安这个职位的定义或者被社会固化,但北大保安用实际行动打破了这种固化,正如高考每年都会冲出逆袭的励志故事,这样的故事也真实的存在在每一天的生活中。

教育的奇迹需要点灯人

必须要说,北大保安逆袭的故事中,那些为他们读书点灯的人值得我们尊敬!

张俊成讲起北大西语系的张教授喜欢拉着他遛弯,沿着未名湖一圈一圈的散步过程中给他讲马克思主义哲学、讲黑格尔,并推荐一些书单。还讲到,保安队规定宿舍10点熄灯,熄灯后他只能在被窝里拿着手电看书。队长知道后特批会议室可延长熄灯,他和几个爱看书的保安从此可以光明正大地学习。

从那个推车过时问候他“你辛苦了”的北大校长,到那些给他推荐书单的教授,再到为他延长熄灯的队长,都是为他读书而点灯的人。点燃的不仅是他眼前的灯,更是用知识和奋斗改变命运的自信和希望。

如果不是一位又一位老师、同事相信知识的力量,尊重知识,鼓励和帮助所有努力提升自己的人,那么不论任何岗位,都可能被嘲讽为“不务正业”,他们心中那盏知识的明灯也就永远不会被点亮。

老师,家长,你们会是孩子教育路上的那位“点灯人”吗?在学生懵懂贪玩时,一次次向他们展示读书的乐趣;在重重竞争压力下,肯定奋斗对人生的价值;在某些“读书无用论”的质疑中,以身作则永远对知识保持尊重与热爱……

奋进的学习环境会推着身处其中的人前行

一个不让人垂头丧气、不让人贬低奋斗、而让人对知识充满敬意的环境太重要了!这就是为什么北大保安能成群逆袭,名校常出“扫地僧”,而这样的故事却很少发生在其他环境一样。

教育过程需要良好的环境。环境是培养一个人人格形成的关键,每个人事事都受环境的影响。晏子春秋上曾有“南橘北枳”一语,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,因为淮南的环境适合它的成长,所结的果实饱满又香甜,一旦移到淮北,没有丰沛的雨水,肥沃的土地,就成了不可口的枳。这比喻同样的东西会因环境的不同就会产生不同的结果。