▲ From.Mao.To.Mozart

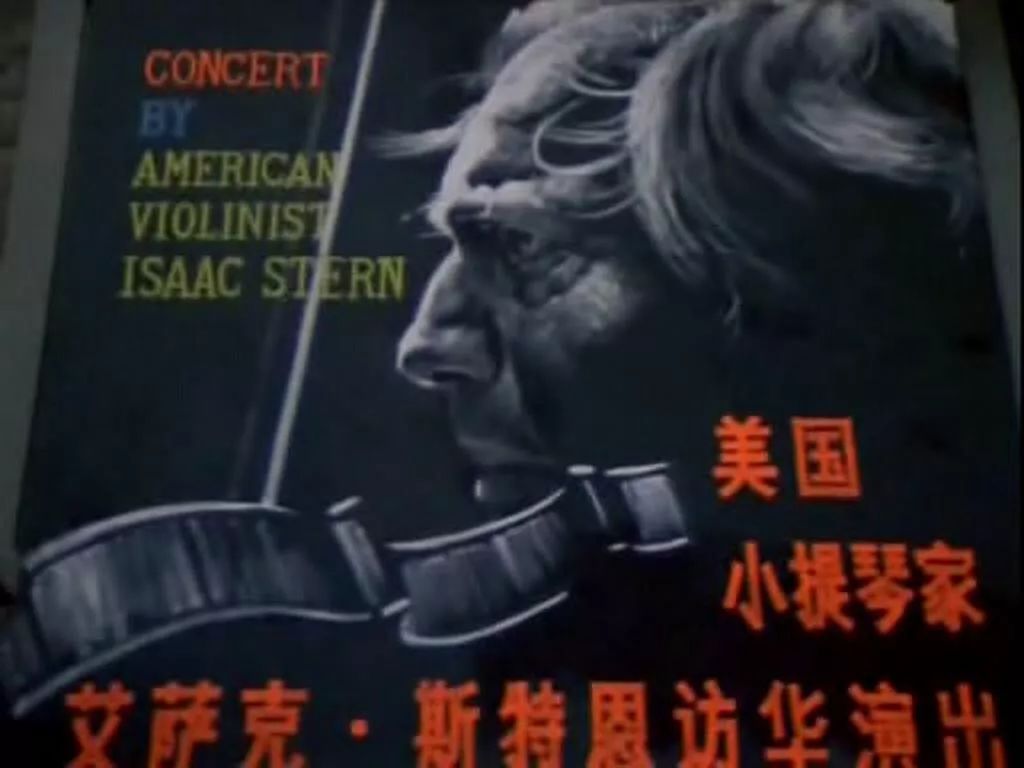

1979年,在文化复苏的年代

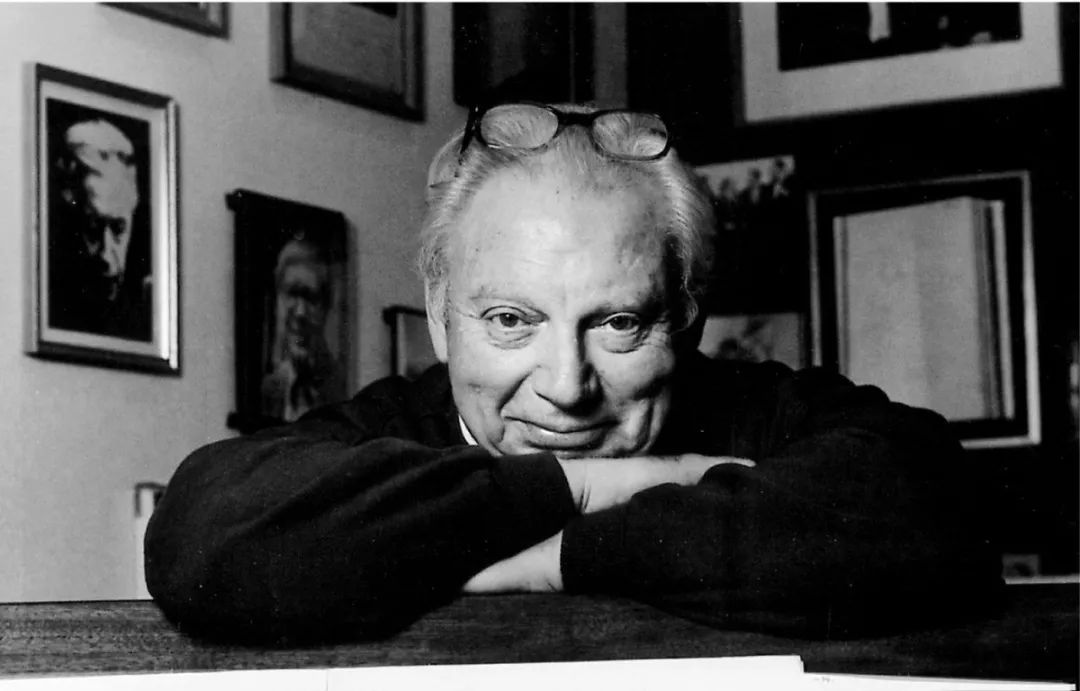

小提琴大师

艾萨克·斯特恩

携家属访华

是当时

举国轰动

的文化盛事

▼

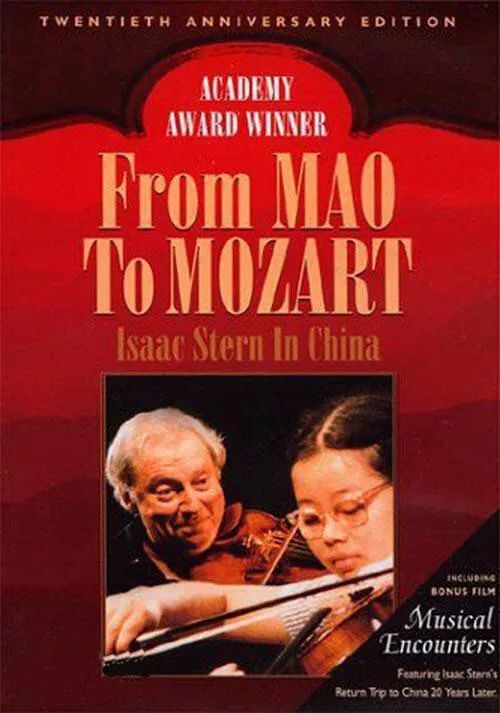

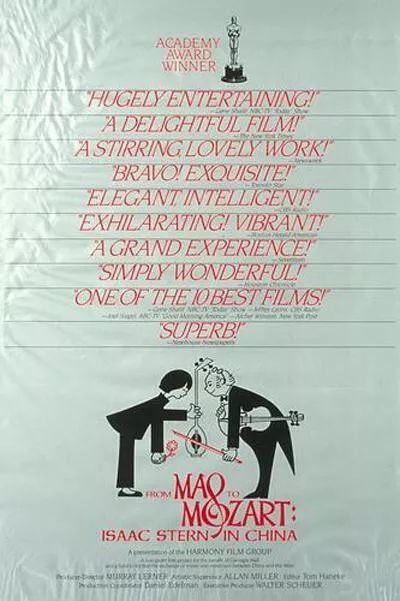

他的这一趟破冰之旅

被拍摄成震惊世界的纪录片

《从毛泽东到莫扎特》

随即获得了

奥斯卡金像奖

▼

这部影片向西方展示了那个时代

中国音乐学习者的现状

也见证了

40年来

翻天覆地的变化

▼

第二届斯特恩小提琴大赛

正在如火如荼地举行

借此契机,当年

的

三位见证者

将为大家讲述40年前的往事

▼

“当时的中国,像另一个星球”

大卫·斯特恩:

我们1979年来时和现在完全不一样,街上没有汽车,都是自行车,在街上走的每个人都穿着白衣黑裤,

仿佛我们来到另一个星球

。我们收到了前所未有的热烈欢迎,仿佛中美间已经有了很深厚的友谊。中国音乐家和我父亲的互动方式是非常独特的,有着非常美妙的交流反馈。我父亲想传达出西方音乐对他意味着什么,也想了解中国正在发生什么,

正是这份好奇架起了我父亲和中国社会的联系桥梁

。除了中国刚刚走出文革,有很长一段时间老师没有办法教书这个事实,发现中国的下一代有非常大的潜力,当我见到了当时还是孩子的同行们(徐惟聆,李伟纲),我预感中国会面临非常大的变化,这变化是超出所有人想象的。40年后,中国作曲家也有不少作品在世界范围内被演奏,这堵文化墙许多年前已经被推倒了......

我非常幸运能够成为改变的见证者

。我的同事们也长大成人,我作为旁观者见证了这一过程,1999年后我每年都来到中国,见到如今发的展真的非常激动人心。

偶然诞生的影史巨作

大卫·斯特恩

:

文革是对文化交流的一个阻碍,但是人们有非常大的渴望和需求去表达自己所以是无法被阻拦的。

《从毛泽东到莫扎特》这部电影向西方社会展现了中国

,不仅仅是艺术家看这部电影,企业家等也看,他们发现了一些东西正在萌生。这部电影不仅促进了社会艺术的发展,也让东西方有了一个机会看向对方、学习对方/如果在1977年来拍的话会太早,但1979年就恰是最好的时机来深入中国。生命的美妙之处就是神奇的事情会发生,我们从来没有计划过的事情往往会发生。

要

拍成电影是在餐桌上决定的

,母亲提出让我们用电影来展现,兄弟姐妹们反对认为没有人会看这样的电影,但是母亲认为那个时机就是最好的,到访中国整件事情都是非常随机没有计划的,但是一些美丽的东西发生了,不仅是西方传入中国,大家都在交换交流。如今上海已经成为一个国际交流的主要通道了。

斯特恩与当时的中国

李伟纲:

我读了艾萨克·斯特恩的书,很多人告诉他这不是来中国的时机,但

他认为1979年是最好的时机

——那时中国音乐学院的小提琴关闭招生了大约10年了,10年后教育事业开始发展并且准备翻倍录取学生,那时学生能力也很高。我和我哥哥都是学小提琴的,我父母讨论了一下说不希望我们兄弟有竞争关系,所以我哥哥去了北京我留在了上海。我们非常幸运,一进学校就发现有很多优秀的音乐家,所以我们非常努力。

“我非常仰慕他!”

李伟纲:

1979年艾萨克·斯特恩来华,当时其实我不认识他,只是听过唱片知道有这样一个小提琴家。我的的外公知道,看过一个电影,斯特恩先生演奏非常棒但是当时听不懂。(如今)斯特恩先生的所有唱片我都有,

我是非常仰慕斯特恩先生的!

关于那部纪录片

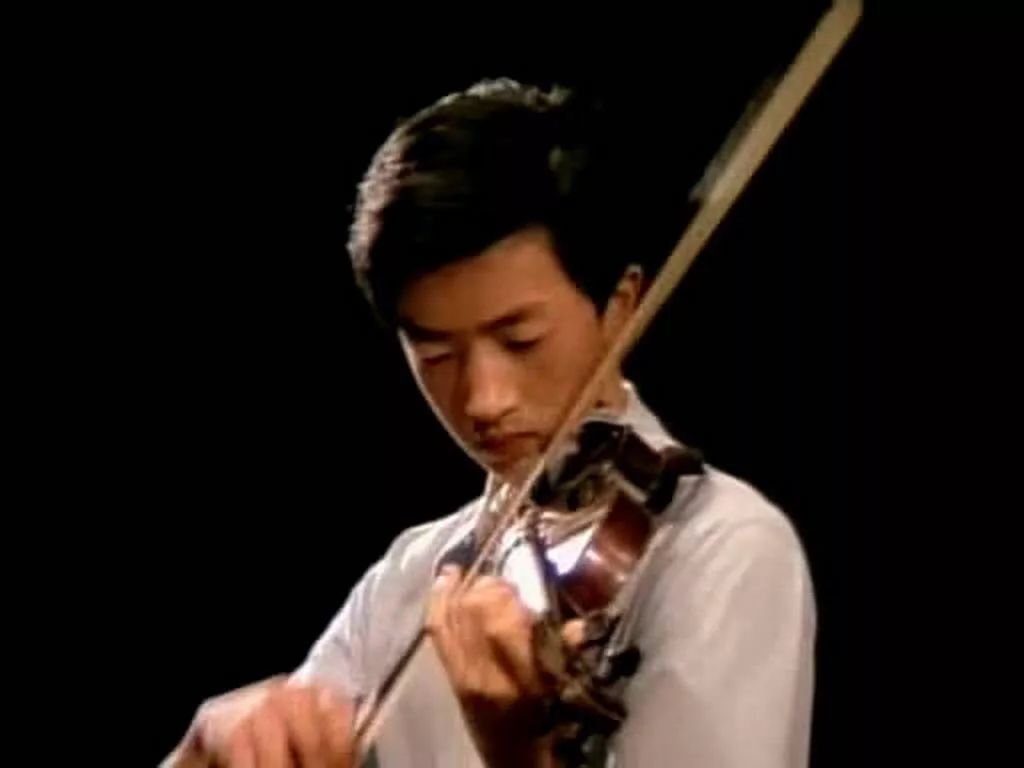

李伟纲:

艾萨克·斯特恩演出后有一个大师课,很多人来,我当时15岁。这可能是一生中非常重要的指点,

斯特恩关于音乐的很多建议都很新鲜

,都讲的是如何用小提琴表达音乐。当时,我为他表演完腿就在抖。我1981年去美国留学,学校看电影《从毛泽东到莫扎特》,看到了徐惟聆,再看到自己后,才记起来当时有摄影机,觉得很难为情,觉得当时的自己拉的好难听。

关于上海四重奏

李伟纲:

我85年回国继续学习,然后和四重奏一起出去,四重奏的基地是在上海.....

今年是上海四重奏成立35周年

。重奏是在上海成立的,名字一直沿用,像东京,布达佩斯四重奏他们都是用地名命名的,当时觉得可能太狂妄了,但是去英国比赛的时候用的就是上海四重奏所以就没改了。当时有一个朋友听我拉琴很喜欢,带我见了一个老太太经纪人,当场打电话给艾萨克说有空听一听,说在机场安排一下,但是机缘巧合下也没有拉起来,

85年四重奏去斯特恩家里求教

,他们一家对我们都很好。

“他是神一般的存在!”

徐惟聆:

艾萨克·斯特恩

对我们当时来说是知道名字的,心目中就是一个不可思议的伟大人物,大神,

他的到来就像龙卷风似的震撼

,下车的瞬间记得很清楚,两个儿子,大卫当时是一个小孩,很可爱,很紧张,心情激动,参与了电影的拍摄,当时我们也不知道会参与这样一个举世闻名的纪录片。当时,我们对外界了解不多,不知道怎么拉琴好,

听了艾萨克才知道声音可以这么美妙

,对我个人来说就是震撼!

在美国的艰苦生活

徐惟聆:

我是

1980

年出国的,刚刚开始自费留学流行起来,当时都是难兄难弟,李伟纲当时是公费就比较幸福啦。

纽约求学过程很苦

,一方面要上学,一方面要赚生活费。当时收入就是在街上拉琴、在超市当收营员,第二年去了茱莉亚,在小提琴教母蒂蕾门下学习,当时流行看孩子来赚钱,提供吃住但没有生活费,当时我和胡咏言,谭盾,陈怡到街上卖艺,非常规律,暑假一周

5-6

天,但是时间段是固定的,在收益最好的时候,持续了好几年。不仅夏天,冬天在冰天雪地里带露指手套拉琴补贴家用,特殊的年代,自费留学最早的一批人,当时出国只能换

40

美金的外币,但是入美境内口袋里只有

25

刀,当时对钱没有概念,还去过酒吧洗酒杯。

以赛事传递大师精神

徐惟聆:

1980-1999年间我都没有见过艾萨克。我不是很天才,不知道怎么去求大师指导。

用艾萨克斯特恩的名字一开始征求他们家人的意见,他们不同意,说艾萨克斯特恩不喜欢比赛,

音乐不能用比赛来分高下

,费了很大的劲来说服,来回很多次都是失败收尾。最后,我们告诉他们,我们举行这样一场大赛,并不仅仅是像当今国际上绝大多数的赛事一样,仅希望为了给年轻的选手建立一个展示和发展的平台,更是

希望借此弘扬并传承斯特恩大师的人文精神。

听到这番话,他的家人终于欣然同意创办这个比赛。