全文 1732 字

阅读时间约

3

分钟

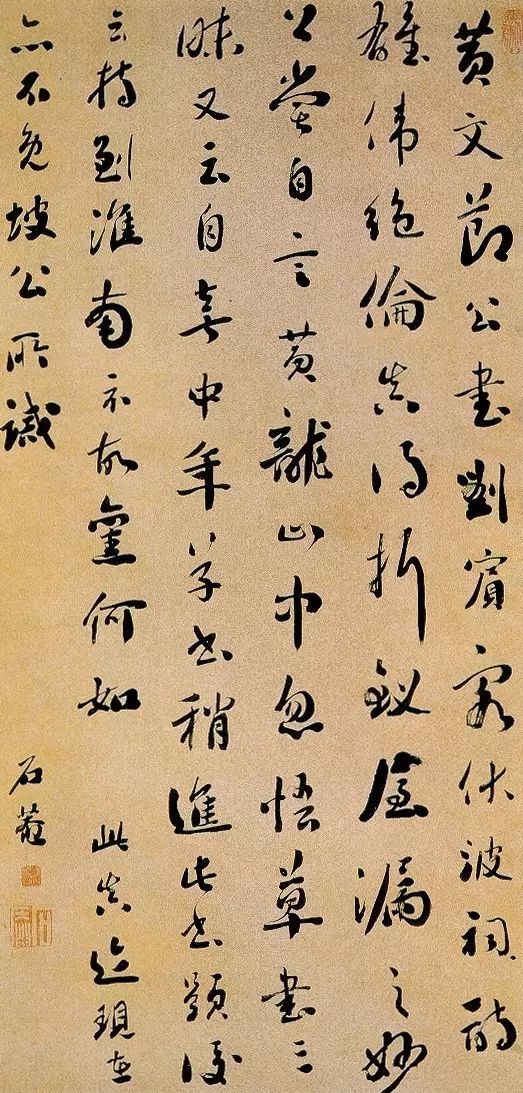

理清了书法起源、发展的脉络,又经过反复的尝试、实验,再掉转头去,看历代古人论书。那些名言、那些形容,确切明了,完全不像今人说的云里雾里。

尝举几例,以期能矫枉过正。

传诵最多的要属

“屋漏痕”、“坼

(

裂开

)

壁之路”、“折钗股”、“锥画沙”、“印印泥”

。

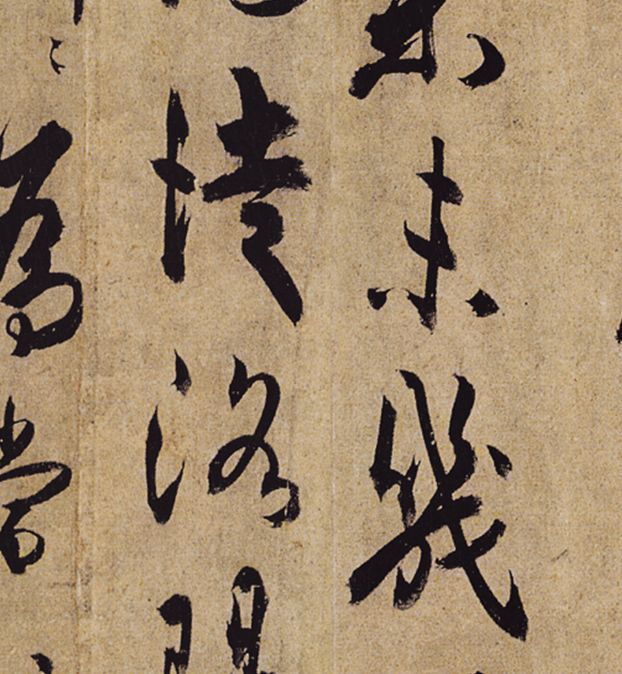

“屋漏痕”与“坼壁之路”是怀素与颜真卿论草书之言,“素日:‘吾观夏云多奇峰,辄常师之,其痛快处如飞鸟出林、惊蛇人草。又遇坼壁之路,一一自然。’真卿日:“何如屋漏痕?”

坼壁之路

屋漏雨痕

从字面上看,“坼壁之路”是指墙壁裂开的缝迹。

“屋漏痕”是指雨水由上而下淌,自然顺势的痕迹。

均是指受力之后,物体自然留下的轨迹。从笔法上看,意指

一旦发力

,笔画便

顺势而就

。

“屋漏痕”的“发力”显然指转笔而形成的顺势,而“坼壁之路”的顺势则

纵横无定

。

左转或右转都可以发力,就看如何

“取势”

了。

屋漏雨痕

“钗股”是一种古老的金属工具,呈半圆状。

“折钗股”是张长史笔法,大都指草书中的圆润转笔,过一圈以上,收笔呈有力的刹势,即可作“勒”或“束”。

而刹势用笔的末端,往往像

折断的钗股,断口参差不齐

。

折钗股

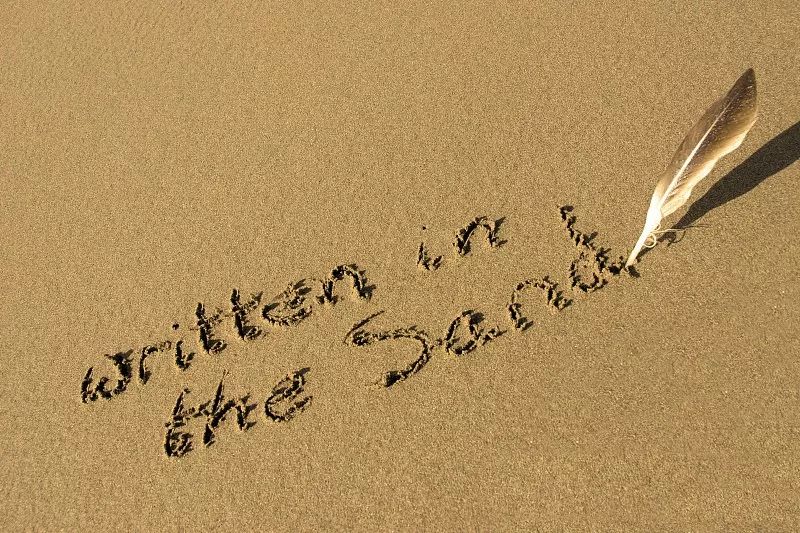

“锥画沙”、“印印泥”之说,见于颜真卿述张长史日:

“问于褚河南,曰:

‘用笔当须如印印泥。

’思而不悟,后于江岛,遇见沙平地静,令人意悦欲书。

乃偶以利锋画而书之,其险劲之状,明利媚好。自兹乃悟用笔如锥画沙,使其藏锋,画乃沉着。当其用笔,常欲使其透过纸背,此功成之极矣。”

锥画沙

后人一直延续说是形容“藏锋”,这只说了一面。

过去的笔毫是兔毫之类的硬毫或兼毫,因有硬的笔心,故转笔运指时,笔锋始终是裹住的,尤其在枯笔状态下,

“墨皆由两边渐燥,至中一线细如丝发,墨光晶莹异常,纸背状如针画”。

“锥”是尖而硬的,是指硬的笔心,画在沙上,沙于两边翻出,锥线居中,深而细。

“锥画沙”亦指用硬毫转笔常出现的典型笔画,即居中的细线。

蔡邕早在《九势》中明示:

“

令笔心常在点化中行

。

”

由蔡氏创造的

“飞白书”,正好印证:

“飞白”即枯笔,而往往在枯笔时,才能看到

笔画居中有一根细线

。

这就是被长期忽视了的另一面。

印印泥

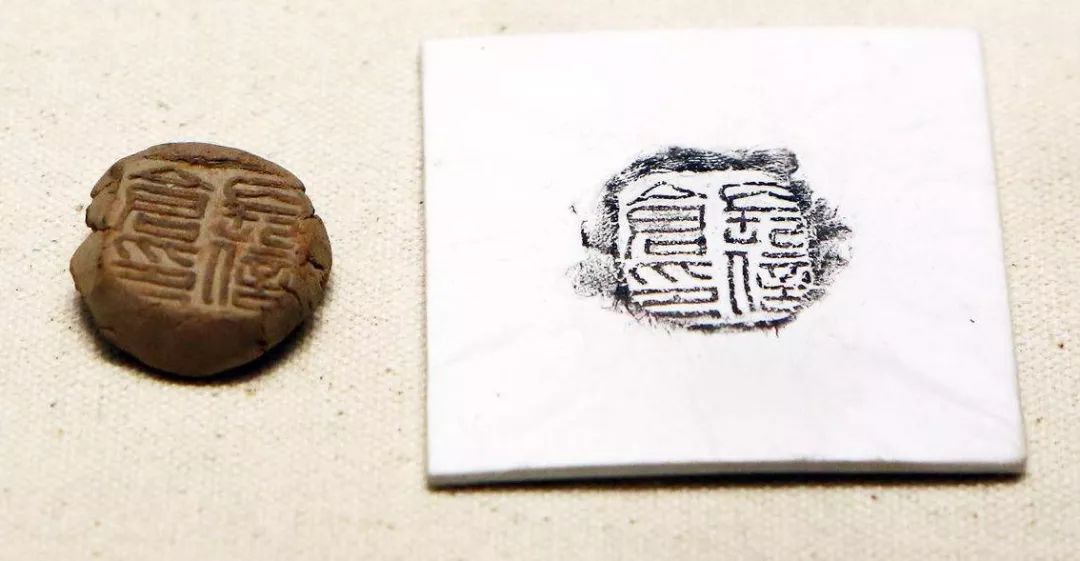

“印印泥”亦如此(指印封泥)。

因为印章是石质或铜质的,刻出字的线条是硬的,而印泥是软的,印章压在上面,印泥会沿着线条的中心溢向两边,其状正如

“锥画沙”。

所以,古人总是将

“印印泥”与“锥画沙”

连在一起论说。

蔡邕的这句名言,被后人一再误解,晚清以来一直强调的

“中锋”用笔,以为笔锋垂直于纸面,就能“笔心常在点画中行”

,实属大谬。

唯“利锋”能出“险劲”,“锥画沙”与“印印泥”时相同,意使力“透过纸背”。

此种力,乃转笔

“

取势

”

发力的

“

力

”

,决非用力的

“

力

”

。

唐代林蕴述卢肇言之凿凿:

“子学吾书,但求其力尔。

殊不知用笔之力,不在于力;用于力,笔死矣。

”

前章已说过,由于

“取势”而发的力,无疑是迅猛、果敢、快捷、顺手的。

无论翻到哪一章古人论书,那些形容书写动作快速、用笔力量险绝夸张的比喻举目皆是,如

“勇士伸钩”、“百钧弩发”、“危峰坠石”、“惊雷掣电”等,包括“永字八法”说明笔画的八字。

南宋姜夔言

“速以取劲”,可见

险劲的

“

取势

”

来源于速度

。

“取势”用笔发力之快速,从怀素的诗中便能略见一斑:

“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气,忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。

”当年古人好书壁,是因为没有那么大的纸,书壁的姿势最适合转笔的发力,而且空问面积大,手臂上下活动范围广,最利于性情的发挥。

可是哪里有那么多的壁来书呢?

也只能是偶尔为之了。

古人总是说

“书法遒媚”,这个“遒”字,著名“红学家”周汝昌先生作了准确的解释。

“遒”,包含了快速、劲健、紧密、控制、骏爽等意思,是一种

准确控制快速发力

的完满“境界”。

其实,古人

“观公孙大娘舞剑器”而悟出笔法,是非常道地、非常精辟的一个比喻,正像古人从“力”的其他不同角度喻笔法为“拨镫”“屋漏痕”“印印泥”

等一样的精彩。

而今人所谓

“力”,口口声声谓“提按”,此说法与“中锋”用笔都出自于清末。

不转笔运指了,用力岂不是只能

“提按”了?

我是体会深切,因为我从小到大

“提按”

了二十年。

今人以

“

提按

”

的用力轻重造成笔画的粗细,而古人则是以转笔的

“

取势

”

发力轻重造成笔画的粗细

。

今人是

不转笔,以目取形;古人是转笔,以势取形

。完全彻底的两回事,决不可同日而语。

古人的书法字典中,是没有

“

提按

”

二字的。

摘自:

《书法有法》

孙晓云 / 著

江苏美术出版社

2010年9月

转载声明:

本文系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!