“真正厉害的,

不是那些可以随口拿来夸耀的事迹,

而是那些在困境中依然保持微笑的凡人。”

本文经授权转载自"好报"(ID:haobaonet)

知乎网曾举办过一个讨论,叫做:

“你觉得自己牛逼在哪”

一个年轻的小伙子,

把他的自身经历写在网上,

瞬间让其他网友的回答都弱爆了:

“我吃过猪都不吃的药,

扎过带电流的针,

练过神乎其神的气功,

甚至还住过全是弃儿的孤儿院。

二十年间,

我的病危通知单,

厚厚一沓纸,

老妈用一根十厘米长的钉子钉在墙上,

说很有纪念意义。”

我们都追求与众不同,他却十分渴望与别人“相同”,

我们随意挥霍的今天,曾是他渴望的明天。

2013年8月21日,

这个自谑为“宅界巨子”“职业病人”的小伙子,

恋恋不舍地离开了这个世界。

得知他去世的消息,数十万网友自发哀悼,

东东枪、于莺、章诒和、李开复、蒋方舟、任泉等名人明星,

也都在微博上感动留言。

“跟他比,我们大多数人都活得太轻薄了。”东东枪在微博写道。

演员任泉评论说:“你在这个世界上,有人知道你牛过!我算一个。”

他叫程浩,

1993年出生在新疆博尔塔拉一个普通家庭,

六个月的时候,家人发现他跟别的孩子不同,

他不踢不蹬不翻滚,

辗转多家医院检查,从石河子到乌鲁木齐,从北京到天津,

医生都无法查出明确的病因,只断定他活不过五岁。

医生建议家属放弃他,族中长辈也劝他母亲再生养一个。

他母亲说:

“不管孩子怎样,

既然我把他生下来,我就要把他养大。

老天夺走他多少,我就用爱来弥补他多少。”

他母亲带他到处求医问药,

直到三四岁都没有结果也没有效果。

他母亲看他胖乎乎的,没什么不正常,

也就暂停了折磨人的看病过程。

他父亲是一名旅游司机,每年大江南北四处奔波,

他母亲身兼数个公司的会计,地点相隔数百公里,

每月有一半时间要花费在路上,

五岁之前,他多由爷爷奶奶带着,

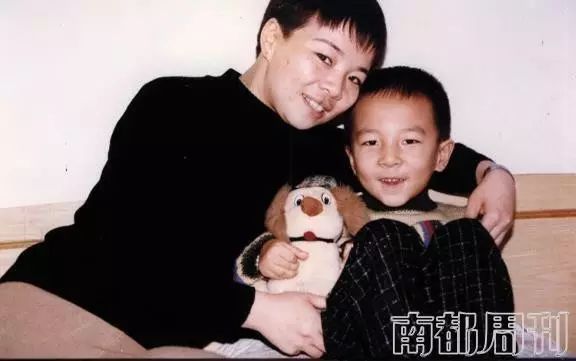

五岁之后,他母亲把他接回身边,一边工作一边带着,

并给他请了家庭教师,弥补他不能像同龄人那样上学的缺憾。

老师教完他拼音就辞职了。

他母亲给他买了字典,母亲做饭,他就自己翻字典,

遇到不懂的吃饭时再问,他母亲边给他喂饭边教他。

他饭量小,但每顿饭都要吃一个半小时,

“他嘴巴只能半张,要是不会喂的话,根本送不到嘴里,

吞咽的肌肉好像也有点萎缩,你稍微急点,他就会呛着。”

他母亲边给他慢慢喂饭边教他认字。

对于常人来说毫不费力的吃喝拉撒,他一辈子都要仰仗父母。

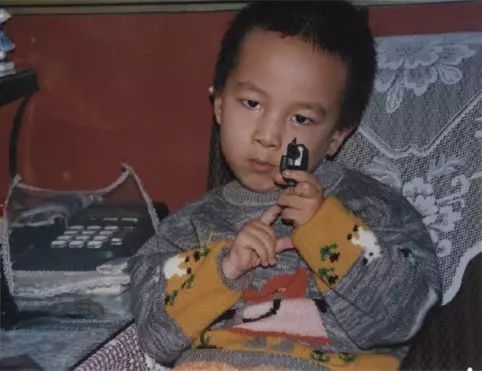

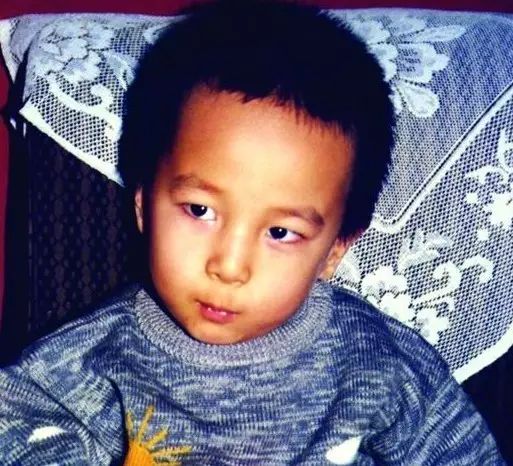

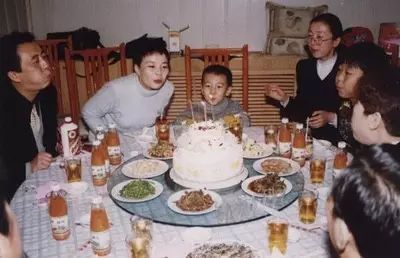

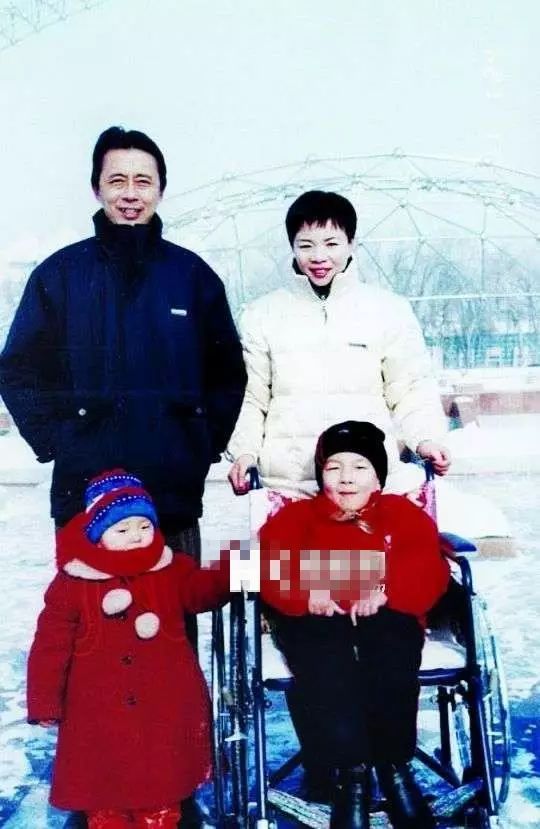

六岁,在石河子的酒店过生日,那时的他还能自己坐在凳子上

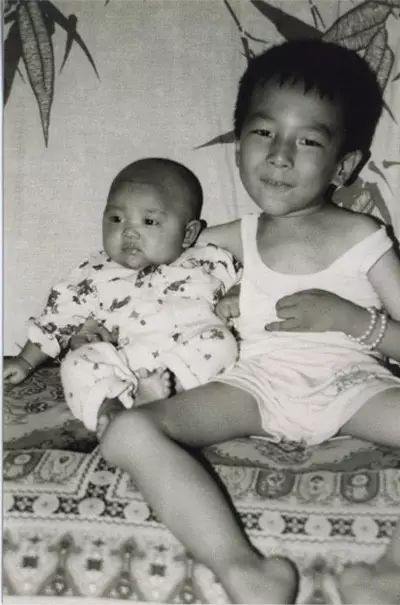

六岁后,母亲给他添了个妹妹,

作为一个哥哥,不能保护妹妹,反倒要她照顾自己,

这让他感到愧疚。

去世后,他的墓碑上写的是“哥哥程浩之墓”。

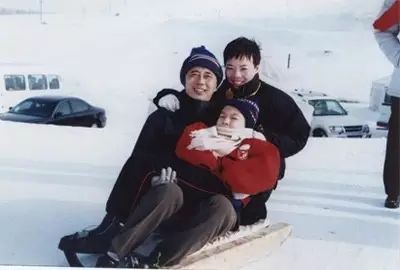

八岁那年,他第一次和家人去石河子南山滑雪,

那时已不能自己坐,所以爸爸抱着他玩的爬犁子。

电脑刚出来时,他母亲给他买了一台,那时他九岁。

此后,电脑便成了他一生最重要的朋友。

也在九岁那年,他父母收到他第一张病危通知单,

之后,基本每年病危两次。

十二岁那年,他第一次胃出血,

八天八夜水米未进,吃进去的东西原样吐出,

医生断言:“再这样下去不是病死的,也是饿死的。”

他母亲守了他三天三夜,

他求生意志强烈,逃过了死神,护士笑说他又活过来了,

他说:“阎王嫌我太善良,上帝嫌我太混账,

他们都不肯收留我,没办法我只能回到人间。”

此后出院,他能活动的范围更小,

除了医院,常常三四个月才出一次门。

他没有抱怨,还常笑说是他父母一生跑了太多路,

最后使他“无路可走”。

有句话说:“上帝关了你一扇门,他就会为你打开一扇窗。”

他没法像普通人那样出门,没法像同龄人那样上学,

但他有更多时间读自己喜欢的书。

他从十岁起第一次独立阅读长篇小说开始,

便保持着每天不少于四个小时的阅读时间。

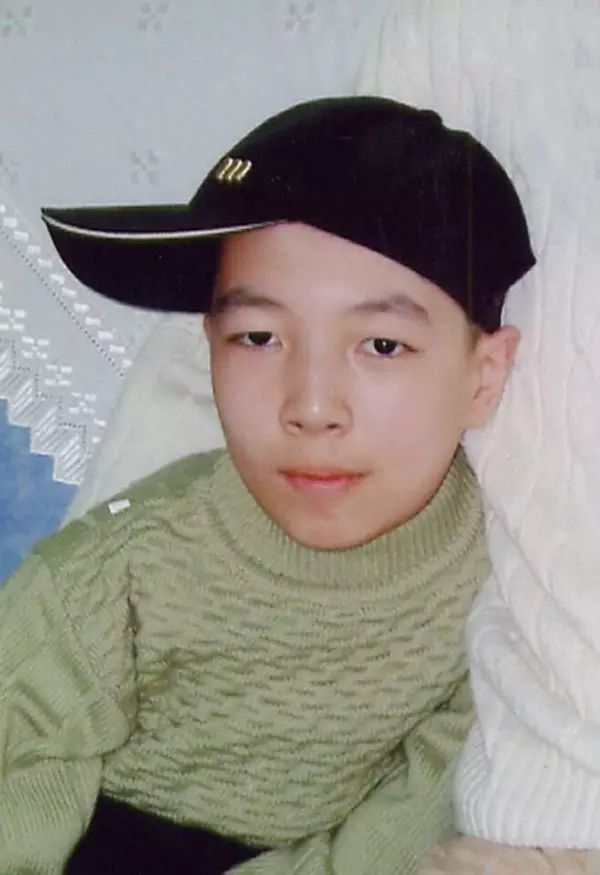

十四岁的他,已经成长为多思的少年,

经常出入医院的他把死看得很轻很淡,思想比同龄的孩子成熟。

家人曾说命运对他不公平,

小小年纪的他反倒安慰说:

“运命嘛,休论公道。

不幸与幸运一样,都需要有人承担。”

他不惧怕死亡,

但害怕上帝丢给他太多理想,却忘了给他完成理想的时间。

他的理想是做一个像斯蒂芬.金那样善于讲故事的人。

“生命之残酷,在于其短暂;

生命之可贵,亦在于其短暂。”

他给自己制定了更严苛的计划——每天必须阅读十万字,

阅读的内容已从早期的韩寒郭敬明七堇年笛安,

转变成《1984》《胡适文选》《民主的细节》等。

上午阅读,下午写作。

他已无法承受一本纸质书的重量,

只能在网络上阅读或读电子书,

他写作是用鼠标在软键盘上一个一个点出来,

写得很慢,很吃力,

他不想经常麻烦别人,长时间保持一个动作,

直到累得扛不住才叫母亲帮他翻身、换个姿势。

读书是他认真生活的表达方式,

写作是他寻找到的一条“自我救赎”之路。

他把尼采的话当成自己的格言:

“凡是不能毁灭我的,必使我强大。”

程浩的微博

“我未必能成为作家,未必能写出让自己满意的作品。

但是我必须坚持写作这个行为,

因为我不想让自己身上的伤痕变得毫无意义。

看着这些淤青,我就能想起曾经的日日夜夜,

想起曾经的自己。

若放弃写作,

则是对之前付出的一切表示否定。”

他的不甘心,他的坚持,让他在2013年二十岁生日前,

看到了希望。

他的《昂着头的艺术》被刊登在《全球商业经典》,

他在知乎对“你觉得自己牛逼在哪儿?为什会这样觉得?”的回答

刷新了知乎的纪录:

24小时获得2000+点赞、500+评论,

私信和留言像潮水般向他涌去。

“真正牛逼的,不是那些可以随口拿来夸耀的事迹,

而是那些在困境中依然保持微笑的凡人。”

这是他在知乎的那个著名的回答。

他在知乎拥有了个人专栏,

有人被他的文字感动了,

也有人在他的文字中获得力量。

他去世第二天,他母亲接到一个男孩哭着打来的电话:

“阿姨,我真的对生活都绝望了,

是程浩把我从病魔手里拉了回来,让我对生活恢复了信心。

我没想到他竟然走在我前面。

我心里真的特别特别难受,

要不是他,我可能会走在他的前头。”

有网友说他很励志,

他觉得自己只是做了该做的,能做的,

他反感别人给他贴“身残志坚”“自强不息”这样的标签。

“难道因为疾病,每个人就要活得垂头丧气、萎靡不振吗?”

他想活着,活好,爱人,被爱,被需要,

尽量不麻烦别人,最好还能帮助到别人。

他经常跟他母亲说:

“妈妈,要是我死了,把我的眼角膜捐出去。

把我的遗体捐出去做解剖。

解剖了我,找出病因,找到疗法,能救好多人。

不然你把我埋掉,跟垃圾有什么区别。”

捐眼角膜,让需要的人重见光明,

这是他的愿望,

另一个愿望是,

去北影导演系听课,哪怕一天。

但是,这些愿望都没能实现。

对我们来说一个小小的感冒,

对他来说都有可能是一次致命伤,

他的左肺只是一个扁条,只要感冒,“呼吸都是一种奢侈。”

2013年8月18号,在一次感冒之后,

带着呼吸机依然微笑的他,

三天后恋恋不舍地离开了这个世界。

去世前一个网友给他写了一封邮件,

问他:“一个人活着到底有什么意义?我们为什么要忍受那么多痛苦?”

他没有直接回复网友,写了一篇《地狱在身后》贴在知乎上,

这成了他生前的最后一篇文章。

“也许我们无法明白‘活着’的意义,

但是我们已经为‘活着’付出太多代价;

也许我们无法实现自己的梦想,

但是我们已经为梦想流下了太多泪水。

我们能做的,仅仅是在这条路上

走得更远,

绝不回头。

天堂未必在前方,但地狱一定在身后。”

程浩走后,

他母亲帮他整理电脑里遗留的文字,

没上过一天学校的他,

写有专栏文章,有日记,有读书笔记,

更有大量未完成的作品,

大概44万字。

这些作品,

都是他在生命最后两三年用鼠标一下一下点出来的。

他生前最大的心愿是出书,

“你看别人都说自己惨,

等他们看到我,就不会觉得自己惨了,

我没有白出生。”

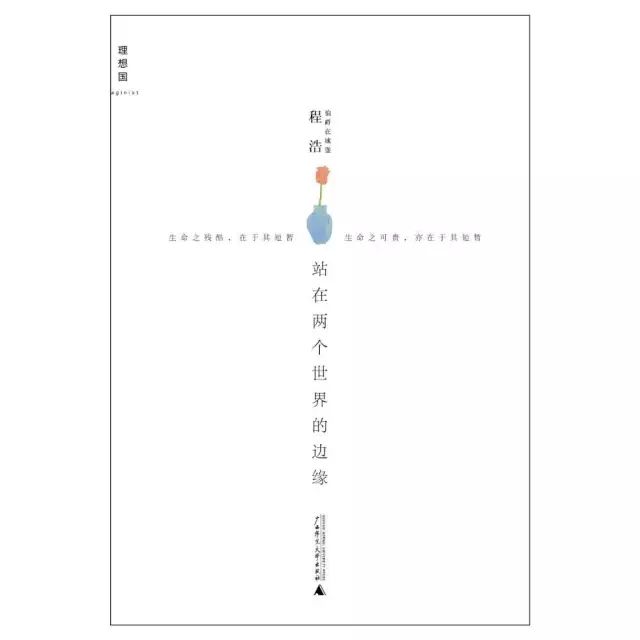

“如果有一天,我出书了,

我会取名叫《站在两个世界的边缘》。”

他母亲帮他完成了这个心愿,

我们看到了《站在两个世界的边缘》,

封面上这朵梵高底色的玫瑰花是他生前所绘。

还有一部十余万字的日记——《生命的单行道:程浩日记》。

有人问:“人终有一死,现在的奔波劳累有什么意义?”

他反问:“难道因为死亡是人生的终点,我们就要放弃生命的过程吗?”

本文仅代表作者观点,不代表本刊立场

▼

点击图片阅读 | 当罗尔成为网络上的权力者,他不是骗子很重要

点击图片阅读 | 当罗尔成为网络上的权力者,他不是骗子很重要

点击图片阅读 | 少扯没用的大道理,人生其实就八个字

点击图片阅读 | 高房价究竟在制造中产阶级,还是在消灭他们?