啊,今年北京又发布空气重污染红色预警了。自2013年北京建立空气污染预警系统以来,这是第三次。工厂停工、学校停课、车辆限行,室外工作基本停止——要是大家脸上不是戴着口罩而是喜气洋洋,看起来就像是过年了。

红色预警,意味着空气质量远超安全标准。让天色变得灰蒙蒙,让另一半走着走着就不见了的灰色,是因为空气中混进了微小的液滴、细微的颗粒和不利于健康的气体。这种复杂的混合物,就是“雾霾”。

2012年,我国发布了新的《环境空气质量标准》,以六种空气污染物的浓度来表征空气质量,这就是 AQI——空气质量指数。

气象机构会监测空气中的二氧化硫、二氧化氮、PM 10、 PM 2.5、臭氧和一氧化碳的浓度,计算出每种污染物的空气质量分指数,再选取其中的最大值作为当前的空气质量指数

,并且每小时更新。

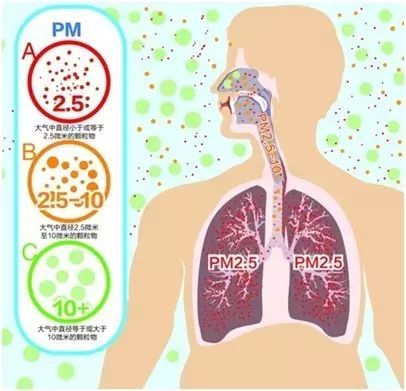

在这六个检测项目中,人们最担心的是可吸入颗粒物和细颗粒物,即 PM 10和 PM 2.5。这些固体污染物的直径小于10微米或者2.5微米,肉眼不可见,但是对健康危害很大。

因为它们的体积太小,我们呼吸系统的过滤机制——纤毛和粘液,也拿它们没办法。于是,PM 10颗粒就可以一路长驱直入到我们的支气管和肺泡,并且沉积在那里。PM 2.5体积更小,甚至可能经过肺泡,进入血液循环系统。

因为颗粒更小,比表面积更大,所以还可能吸附空气中的重金属和微生物,带来疾病和过早死亡的风险。

一项持续了二十年的研究表明,当空气中PM 2.5的浓度长期高于10微克/立方米时,死亡风险就会上升。浓度每增加10 微克/立方米,总死亡风险会上升4%,心肺疾病带来的死亡风险上升6%,肺癌带来的死亡风险上升8%。

空气质量问题带动了空气净化器行业的蓬勃发展,家里和办公室往往都有了这些嗡嗡作响的机器。然而汽车,作为人的“第三个家”,其空气质量,并没有得到太多重视。毕竟只是上下班通勤而已……

但是人们在路上花的时间正在变得越来越多。北京已经成为我国平均通勤时间最长的城市,人们平均每天花费52分钟往返于家和办公场所之间。我们可以粗略估算一下:假设PM2.5的平均浓度是100微克/立方米,每天通勤花一个小时,工作三十五年,每天工作三百天,每分钟呼吸10次,每次吸入2000毫升空气……那么在职业生涯中,会吸入1.26克的 PM2.5(PM2.5浓度单位是微克/立方米,换算一下就是1260000微克…)。考虑到呼吸排出,这点点吸入量似乎不多,但是它们会带来大量炎症、肺癌、甚至是心血管系统的健康风险——这只是在通勤时间。

现在已经有了一些车用外置空气净化器,一些汽车厂商也推出了空调滤清器产品,作为空调系统的可选配件。它们的目标是一样的:为车内创造良好的空气环境。

空调滤清器配件直接利用了汽车的空调系统,将车内循环的空气反复过滤。

它可以视为一个滤网,只是能够和空调出风口紧密配合,并且通过 HEPA 和活性炭,来有效过滤和吸附空气中的污染物。

HEPA 的作用是过滤固体污染物,即 PM 10和 PM2.5。这种叫做“高效微粒空气过滤”的材料已经比较发展得成熟,标准的 HEPA 能够过滤空气中99.7%的 PM 0.3——当然,直径大得多的 PM 2.5更是不在话下。

活性炭则是胜在超大的比表面积。从冰箱除味剂到防毒面具,都利用了活性炭的吸附能力,在控制空气中气态污染物浓度时,它一直都是首选材料。

无论是外置空气净化器还是可更换的空调滤清器(防PM2.5空调滤芯),基本原理都是一样的。如果汽车厂商靠谱的话,原厂

空调

滤清器可能是更好的选择:减少了走线和摆放的麻烦,噪音往往也会更小一些。

不过,目前我国还没有关于车内空气净化器的国家标准。在最新的空气净化器国标2015中,只是提到了“车用空气净化器可以参照本标准执行”。所以要看

空调

滤清器的效果,只好自己动手丰衣足食。

前阵子宝马刚出了适用于全系车的新款高效微尘

空调

滤清器。实验小分队决定兵分两路,分别在白天和黑夜测试这款

空调

滤清器的性能。

首先,实验小分队A组找了个下班高峰期,测测使用了这款滤芯的328Li实际效果如何。