本文根据

2017年12月2日

“北京▪混合所有制改革论坛

”

中国人民大学

校务委员会副主任、教授

杨瑞龙

演讲内容整理

经本人审核勘定后首发

▲

中国人民大学校务委员会副主任、教授 杨瑞龙

现场演讲。

分类改革逻辑下的国企混改

混改的必要性毋庸置疑,它的核心就是国企和民企的混合,必要性就是民企有民企的优势,机制灵活,国企有国企的优势,有凭借垄断地位的市场支配势力与融资优势。

但是实践当中,二十年多前我们已经开始搞混改了,为什么搞了二十多年没有实现改革目标?问题出在什么地方?当下把混改作为国企改革突破口到底想解决什么问题?这些基本问题我们未必很清楚。

本轮混改最大特点是在分类改革的逻辑下推进混改。

通过在分类改革的逻辑下推进混改,加快优化国有经济布局、结构调整、战略性重组,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大。

01

「

国有企业分类改革的原则及分类推进混改

」

我们要在分类改革逻辑下探讨混改,所以必须要把分类原则讲清楚。

所谓分类改革主要是根据国有企业所处的行业不同,以及所提供产品性质的不同来进行分类。

▲

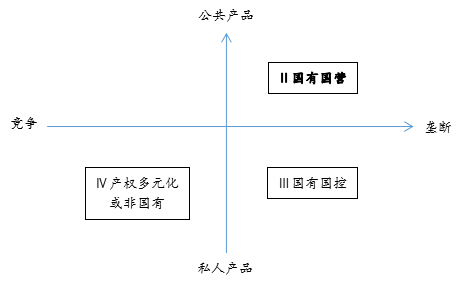

根据国有企业所提供产品的性质及国有企业所处行业的特征选择不同的改革模式。

上图横轴,从行业角度来说,从竞争到垄断;纵轴从产品性质上说,从私人产品到公共产品。

• 处于第二象限的国有企业提供的产品是公共产品,行业处在垄断行业,毫无疑问这类国有企业应选择国有国营模式;

•

处于第三象限的国企提供的是私人产品,行业是垄断,对于这类自然垄断的国企可以进行股份制改造,但国有资本占控制地位;

•

处于第四象限的国企提供的是私人产品,行业特征是竞争的,则推进产权多元化或者非国有化。

我们应根据上述分类原则,对不同类型的国有企业进行分类分层的混改。

如果国企提供产品性质是公共产品,行业特征是垄断的,通常选择国有国营模式,那么是不是这个行业里就没有混改余地了呢?还是有的。

首先公共产品是一个系统,但是在一个长长的公共产品的产业链当中,产业链的末端或者分支可以进行混改。

比如国防是公共类,但国防里面的某些企业是可以进行混改的,举个例子,如军人穿的军装、鞋子,没有保密性的部队营房建设,完全可以通过混改甚至可以采取政府采购的形式来提供。公益类主要是教育、医疗、养老这样的行业,这些也有混改余地。

我们可以分为基本的非基本的公益类产品,基本教育、基本医疗、基本养老等,国有资本要控制甚至完全由国家提供。但是我们可以把非基本教育、非基本医疗、非基本养老划分出来,这个领域可以大规模推进混改甚至可以让民营资本占控制地位。

现在我们需要有条件开放医疗教育、养老市场,如果不分基本和非基本就比较难,这里也有混改余地。

本轮混合所有制改革的重点应该集中在自然垄断行业的国有企业。

过去二十年国有企业特别是央企,从名字上来看好像是垄断企业,实际上早就进行了大规模“多元化”,处于这个行业的国有企业还是要细化分类改革的原则。

▌

首先,要有一个宏观分类概念

具体到某个特定的国企到底处在什么行业,这个一定是有一个客观标准。2015年中央22号文(《中央关于深化国企改革的指导意见》)是挺好的一个文件,但在具体实施时提出了 “谁出资、谁分类”原则,在我看来这是一个主管的分类原则,即这个企业是垄断的或者是公益的,是由国有企业的主管方即政府说了算。

我认为这里应该有一个客观的分类标准,国外有一些非常成熟的产业划分标准,国内发改委和其他部门也有比较具体的的产业细分标准,我们完全可以确定一个细分的产业目录,并明确说明该产业到底是属于竞争性产业还是非竞争性产业,然后作为一个“负面清单”向社会公示。

哪些企业是垄断的、哪些是公益的、哪些是竞争的,不是你说了算,要根据客观分类标准对号入座,这就比较好解决。

▌

其次,还要有一个微观分类

为什么我要讲微观分类呢?

过去国企凭借垄断地位向太多产业延伸了,很多企业都搞房地产、宾馆了,很多国有企业都搞医药、高科技。

很多央企其实主业处于自然垄断行业,而大量的辅业处于竞争性行业,并且常常凭借垄断地位所获得的市场支配势力与融资优势,获得在竞争性领域的竞争优势,导致事实上的“与民争利”,这也是当下民营资本投资率比较低的原因之一。

因此,在明确“微观分类 ”的前提下推进央企的“混改”,具体途径就是要加快央企的“主辅分离”,对于央企中处于国计民生领域的主业进行国有资本占控制地位的“混改”,而对于处在一般性竞争领域的辅业进行产权多元化、的股份制改造,也可以由民营资本控股。

▌

第三,本轮混改需要触及到央企的“总部”

90年代搞的混改,一个不太成功的非常重要的原因就是基本不触及到总部。

总部管企业、管资产、管资本,什么都管。现在我们倡导国资委从“管资产”向“管资本”转变,可是总部对下属公司仍然什么都管,子公司的产权独立化遇到了挑战,还是无法真正实现向“管资本”转变。

为此,本轮混改应该触及到央企总部,或者进行类似以联通那样的整体混改,总部也实行国有股控股条件下的产权多元化,或者按照十九大报告中的部署,央企总部按照国有资本授权经营模式进行改革,让央企总部成为一个追求国有资产保值增值的主体,通过股权对控股子公司贯彻股东的利益,不要手伸得太长。

这样的话,下面的子公司混改就有可能达到效果。

否则的话,公司总部什么都管,一竿子插到底,股权比例很大,搞来搞去还是老样子。

▌

第四,积极创造条件,引入员工持股制度

这个意见大家比较一致。员工持股的引进,特别是垄断性企业搞混改的时候引进员工持股还要慎重。

一方面积极鼓励,另一方面,如果垄断性产业和竞争性产业混为一体的话,央企很容易在子公司引入员工持股制度,然后母公司向该子公司进行利益输送,导致不公平的改革。

我主张在引入员工持股制度之前,一定要进行央企的主辅分离

,把垄断性行业和竞争性行业分开,然后可以在垄断性的主业中试行员工持股制度,否则的话又是一大堆意见。

处于竞争性行业国企推行混改就比较简单,就是要胆子更大一些,步子迈得更快一些,让市场来决定股权结构,也完全可以让民营资本控股。

02

「

当前混合所有制改革存在的若干障碍

」

当前混合所有制改革我们说得多做得少,两年过去了,到底有多少实质性的进展?说句老实话,进展不大。

混改试点我看了以后,觉得没有太多改变,大多是一个国企拉了另一个国企搞一搞,民营资本参与度比较低,从股权结构来说确实“混”了,但到底“改”了没有?其实没多大改变。

▌

现在国企混改不配套,人事、财政制度不配套

国资委很辛苦,国资委说他们在推进,但是现在国有企业的所有权不完全在国资委,某些人事权在中组部,某些财权在财政部,某些投资权在发改委,某些工资权在人社部,它们之间在国企混改方面的政策并不完全配套,如果让国企负责人在混改中自己或者通过国资委去协调那些配套性的政策,确实有不少难以解决的困难。

真想搞混改,要从顶层上设计一个相互协调配合的配套性政策,减少国企混改的障碍。