新刊上市,点击文末

阅读原文

购买

所以有一天,

我们几个双廊民宿主聚会谈到这个话题时,

沮丧地发现,

我们怎么里外不是人了呢?

很多语境中,

乡村民宿多被寄予乡建启蒙者、

践行者的人文情怀,

怎么我们却成了破坏者呢?

我们到底做错了什么?

《碧山10:“民宿主义”》封面专题

一个孤独的大理民宿主的遐思(节选)

文 | 古拉格

5年前的今天,2010年10月10日,一个“十足十全十美”的日子,我在飞往大理的空中俯瞰雾霾中的广州城,正如2003年南下广州的火车上回望暮色中的南昌街巷。从体制内省报到高擎理想主义大旗的市场化媒体,再到老无所依的大理乌托邦,每一次离开,都是到了时候。只是5年前的广州大道中,还不至于像今天这般惨烈,昔日豪聚的战友们已作鸟兽散,理想主义沦为遭人耻笑的遮羞布。后来好些朋友说我走得真及时,但我自己明白,倒不是我真的看到了纸媒的末日,而是发现自己被两种病缠身。

一种是“媒体职业病”,居无定所,风餐露宿,奔波在自然和人性双重灾难的现场,半夜醒来不知身处何方。被怀疑,被驱逐,被利用,被背叛,被打压,被揶揄。不知不觉自己也变成了阴谋论、偏执狂、易怒者、精神洁癖、观念先行、机会主义者,对时代、人性和幸福生活的绝望者、轻度抑郁者,转而恼怒于选择了这份职业。

第二种是“城市病”,雾霾、毒奶粉、转基因、潲水油、重金属、飞车抢夺、交通拥堵、生化隐患、职场倾轧、人情冷漠,无论在家里煮一把绿莹莹的蔬菜,还是赶公车去赴一场美丽的约会,危机都无处不在。

城市之大,足以让每一个人都感觉自己的渺小和虚无。为缓解城市病,我每年都要拿出一个月以上时间,独赴藏疆等地来一场艰苦卓绝的山野徒步,那会是我一年中最快活的时光。

和许多大理新移民一样,我们乐意自嘲是loser,去你的城市精英,去你的家国大义,老子不和你们玩了!那时的大理还很安静,经历1990年代大众旅游业辉煌后,被临近的丽江超越,沦为陪衬,在其阴影下偏安一隅,游客在南门城墙下和三塔外拍了几张照片后就匆匆离开。

但这正是我们的理想国:外来人谦卑,本地人温和,一并在古城人民路、在城外村落里各自安生,慵懒在高原煦日普照下的暖风与花香里。

很长一段时间,我都惊诧于这片动荡的国土上还有大理这个地方。它就像回不去的童年,抵不到的将来,失落的河山——又在梦里重现。

洱海

我在一家小民宿的多人间住下,广州运来的17个大包裹堆在房东杂物间里,但很少去翻动,因为大理的生活需求太简单了。我跟着几个朋友跑去怒江和独龙江探秘,差点被大雪封在山里面。依稀想过做户外旅行写手,或者开一家民宿,但文人的毛病就是拖拉,可以指点江山,但仅此而已。转眼就是来年的春天,对生活着落仍是不急,只要别让我回城市。

和农民打交道和在城市经商谈判完全不一样,不仅仅是租金高低的问题,更因为在踏破门槛的租客面前,平日里只埋头耕作和打渔的农民根本不知道房子价值几何。

环洱海度假市场勃兴初期,包括接受过现代商业洗礼的外来租客对前景其实也感到茫然,大多数人只为拥有一栋海边属于自己的院子而来。在和性情不一、屡屡变卦的村民交往后,很多人选择了退却,还有人觉得租金高企投入不菲的风险太大。

一对非常喜欢洱海的夫妻开车环洱海数十圈,如此屡战屡败,最后心灰意冷在苍山脚下的村子住下了,他们告诫我说,海边的村子尚未开化,进入需谨慎。

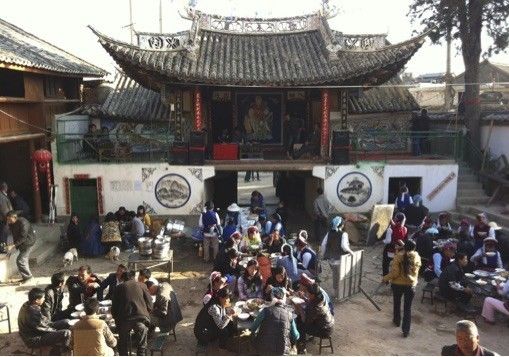

但我那时候只觉得他们运气不好,通过朋友介绍,辗转去了洱海东边的双廊,认识了现在的房东。这里是环洱海最偏远落后的渔业村落,道路极其坑洼,政府机关人员被认为是发配至此。长期与世隔绝,让这里古风犹存,可谓路不拾遗夜不闭户。村民遵循本土白族信仰,且互为亲戚,是个传统的宗族社会,谁家有个事全村人都去帮忙,然后大摆流水席,吃上三天三夜。

白族流水席

村子没法不让人喜欢,还是看洱海日落的最佳所在。白族舞蹈家杨丽萍也在这里安了家,外来人的民宿陆陆续续开了起来,

而我,在2011年5月,终于成为了梦想中的新大理人,新双廊人。

我找来了玉几岛村长八旬给我盖房子并负责建筑设计。他是我和房东的介绍人,还是杨丽萍的妹夫,经常接触慕名而来的外来艺术家、建筑师、媒体人、商人。他乐意促成这些有趣的人留在双廊,包括上海艺术家沈建华。他组建双廊白族农民画社,教目不识丁的老嬢嬢们画出美丽的家乡,一幅画能卖出几千、上万元。还有著名导演张杨,在这里盖房度假、生儿育女。

白族阿嬢与她的农民画

八旬是个自学成才的白族本土建筑师,有一头飘逸长发和俊朗外形。他长在渔民造船世家,对白族文化充满了感情,对外来精英的进入也持欢迎态度。他家里经常高朋满座,天南地北的人聚在一起举杯畅聊至夜深。

2012年夏,八旬组织了一场双廊乡村文化发展建设论坛,

外脑们对双廊怎样在传统与现代变革中找到结合点侃侃而谈。大理市市长穿着白族蓝褂到会参加。艺术家们甚至还想到了为各个村子草拟村规民约。

双廊开发初期一次新双廊人的聚会

左二为杨丽萍,左五为八旬

那是一段至今仍觉得痛苦的回忆。

没有城市的专业施工队,没有监理,没有规则,承诺是虚的,人心是乱的。几个合作伙伴远在城市职场打拼,帮不上太多忙。预算一加再加,只好四处举债。

一个手无缚鸡之力的书生,面对陌生乡村的人事江湖和躁动不安的周遭社会,常被孤独无力感吞噬。