文丨子木

对

于香港的印象,大多数人还停留在港片中。

尤其是八九十年代的港片情节让无数年轻人对这个繁荣且矛盾的地方充满了好奇与向往。不可否认,即使到现在,大陆的影视文化水平都难以和当年的香港比肩,尤其是在文化影响力方面。

九十年代香港的影视文化题材新颖,尽数巅峰之作。例如黑帮江湖道义《古惑仔》,无厘头鼻祖级《大话西游》,人妖之恋《倩女幽魂》,武术巅峰《黄飞鸿》等等,无法尽数。

还记得当年看这些片子时还是用的家中的VCD,有时还和朋友偷偷跑去街边的录像厅。时隔多年还能记起《倩女幽魂》里王祖贤拂袖清风含笑回眸,还有《大话西游》片尾曲响起时,星爷金箍在手的绝世背影。

是惊喜,或沧桑,总能被电影情节感染到情绪。而如今,经典荧幕不在。很难再从国产电影里捕捉到那样触动神经的镜头。

90年代之后,港片逐渐被好莱坞电影替代,走向没落。而现在叫座的香港动作明星只剩下一个已满60岁的成龙老大哥,郭富城还能偶尔跑出来带着警察扫个毒。

总有人问我为什么喜欢拿电影说事儿?其实这就好比15世纪的文艺复兴,莎士比亚能创作出《哈姆雷特》也是基于当时意大利城市经济的繁荣。

只有繁荣的基础,社会矛盾才可以被多文化演绎。

影业背后的文化历程则是一个地方市场经济演变的重要表现形式。

那么香港影业的没落是否代表着香港经济走向衰败呢?今天的香港又是怎样一副景象,它的发展历程又给予我们怎样的启示?

带着这些疑问,子木带你深度走进香港发展史,你会获得很多意想不到的感悟。

香港影业的没落

时间回到1997年,香港回归日。

当年由于制度的原因,香港人对回归还存在很多疑虑,但是香港大众总体对回归祖国还是欢呼雀跃的。香港人普遍认为,离开了一个财大气粗但已日渐没落的养爹,回到发展蒸蒸日上的亲爹身边,对自己未来的发展总是好的。

于是,香港和大陆进入了轰轰烈烈的蜜月期。那时大街小巷都贴满了香港回归的字样,人们口皆传唱着《东方之珠》,这一事件被隆重得写进了中国近代史。

可是万万没想到,在回归中国的第一个年头。经济发展一向迅猛的香港被金融大鳄索罗斯为首的国际炒客集团攻击,爆发了一场空前惨烈的香港金融保卫战。这个我在之前的文章《

2018金融风暴

》里讲过,就是98年的亚洲金融危机。

危机爆发后,高度依赖国际市场的香港经济几近崩溃,中央动用全国外汇储备帮助香港与索罗斯决一死战,最终得以险胜。

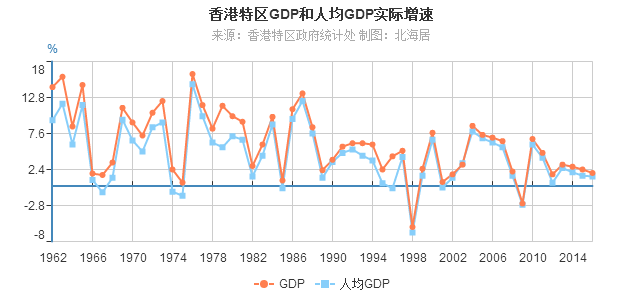

但是遭受创伤的香港经济进入了为期5年的滑坡轨道,2003年的时候更是达到了谷底。那时很多香港家庭,全家资产加起来的总和都不抵银行的房贷,总之刚回归那几年的香港人生活惨不忍睹。

因为影业的繁荣需要天量资本的支持,金融风暴来临,资本撤离香港,居民又债务一身,也没有闲情雅致去精神消费,香港影业一片萧条。再加上盗版猖獗,(留心的人可能会发现,当年的影碟从一影一盘到后来的50部合集),好莱坞电影崛起,这一系列的因素直接将港片送进了坟墓。

至于经济复苏后的香港影业依然走向没落,或许只有一种解释。就是巨大社会变革之下的文化产业有无穷无尽的发展机会,而后来香港社会渐趋稳固,老一代电影主创们才思枯竭,原有电影创作思路已走入瓶颈。

富有而平庸的时代则成了没落的罪魁祸首。

香港经济复苏

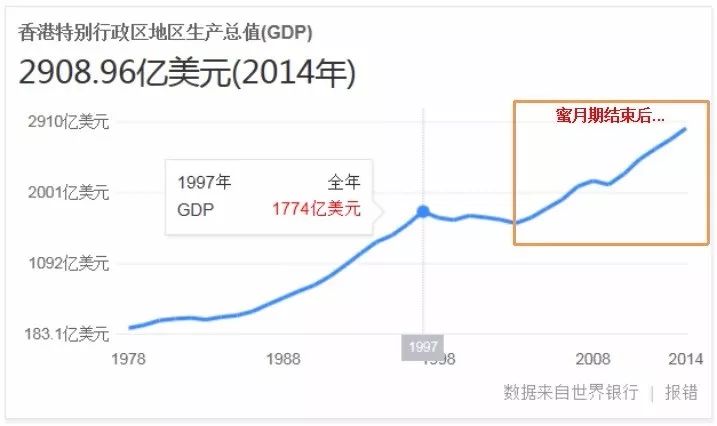

时间再回到2003年。低迷了5年后的香港经济在中央的帮助下,更多的是香港人民的自身努力下触底反弹,重新进入发展轨道,GDP一路飙升,重新证明了香港在全球的金融地位。

曾有人问我,论体量和证券交易规模,上海是远超于香港的,但为什么上海无法成为国际金融中心,而香港则可以稳坐国际第三大金融中心的宝座?

子木想说的是,如果单比较国际金融这一项,上海和香港的距离,中间大概相隔了800个首尔和苏黎世,这个和规模没半毛线关系。

首先在国际金融管理机构的水平、国际金融人才密集度这两个方面,上海就无法和香港相比。

香港是大多数重要金融公司在亚太区总部的设立地,2014年底仅香港基金管理的资产就达到17.7万亿港币,占据了整个亚太区的资产管理近四分之一,更重要的是香港管理的资产70%以上来自国际投资者。

其实金融体制、金融人才、货币兑换这些因素是其次的,最重要的还是金融环境。

大家都知道,

金融是对诚信和规则要求最高的产业

,

当面临由于对方诚信缺失、不守规则而导致的财产损失时,公平、公正的法律会成为你最后依赖的安全港。

比如地方政府面对不断高涨的房价可以任意改变新房的预售价格,造成一部分人在签订购房合同后,承受房价下跌的损失。那么你能不能把政府告上法庭并胜诉呢?我的回答是,在国内,绝无可能,但如果告的是香港政府,则很有可能。

香港对于内地的发展是有功的。深圳为什么发展领先全国?其实不仅得益香港资金,更受益香港的观念、制度和做法,可以说特区发展的道法术都深受香港影响。

招商银行学香港银行,成为国内最优秀的银行,平安保险学香港保险,成为国内最优秀的保险。通过广深延伸全国,香港成为国内很多行业尤其服务行业的模式和标准,服务最好的中餐厅是港式、粤式酒楼,进而影响其他高端餐厅;内地的物业管理最初学的是港式物业管理,物业中介照搬的是港式中介,当然也有不好的,地产发展抄的是”政府卖地,商人卖楼“的港式地产模式,搞得现在房价和香港一样出奇高。

自由经济体制和绝佳的地理位置让香港的经济得以快速复苏,除了08年的全球金融危机,香港一度繁荣,2015年的GDP相对2003年将近翻了一番,人均GDP甚至超过了德国,人均购买力接近瑞士。

这时候可能有人会想,如果自己生在这么富贵的地方该有多么惬意。

可事实并非如此,大多数香港人正经历着绝望。

繁荣经济背后的社会矛盾

刚开始,香港人给我的印象还算不错,斯文有礼,有的香港人可能看不起内地人,但不会表现露骨,对你彬彬有礼又敬而远之。这与对台湾人的感觉不同,以前台湾人暴发户味道更浓,香港人似乎更绅士,即使有时是让人讨厌的绅士。

地域歧视一直是忌讳话题,不单是香港,像北京和上海这样的城市,本地居民也有排外情绪,他们认为外来人口“不文明”,占据了过多“城市资源”,推高了房价,使城市变得过为“拥挤”,等等。

但有一个很有趣的现象,类似北京上海这种大城市中,排外声音最响亮的都是哪些人群?不用细心观察,相信就能感受到,

大多是对应城市中混得相对糟糕的那群人。

对于他们来说,不论是现实的城市财政资源好处,还是虚妄的城市名牌优越感,就是他们仅剩的稻草了。

准确的来说,极端的排外是对自己无能的一种发泄。

随着经济的发展,有些香港人改变了,愤青、愤中不断出现。近年来,你会发现大大小小的报道都是香港暴力排外的字样,为什么会这样呢?

其实香港经济发展了,赚钱的是房地产商和名牌店,自由经济体制导致香港贫富差距极其严重。香港人一开始怪罪资本家,“反地产霸权”;然后对政府不满,抗议不断,最后演变为对游客的不满,认为他们抬高了物价和房价。

香港的房价有多高呢?

据国际公共政策顾问Demographia公布

,香港连续8年成为全球最难负担楼价的城市,一个家庭不吃不喝19.4年才能买得起一间30平米的住房

,这个数值远远抛离东京、纽约、伦敦等国际大城市。香港普通楼盘一平米售价20万是常态,甚至还有80万的神盘。

相对北京房价,年轻人可能是失望,而香港对于年轻人则是绝望。