最近,一部蒙尘70年的文学经典《遮蔽的天空》,在沉寂许久后大放异彩。

作为美国文学史上罕有的同时入选两大文学榜单的经典著作,《遮蔽的天空》与《局外人》《不能承受的生命之轻》并列为存在主义文学经典。

虽然诞生在70年前,《遮蔽的天空》却是一部现代人的警世寓言。

它探讨了现代人遭遇的独有精神困境:

明明物质富足,但精神却无所皈依,人自我的价值跟社会文明发展产生激烈冲突后陷入的焦虑、迷茫甚至虚无的状态。

笔者摘取了美国小说家托拜厄斯·沃尔夫为该书创作的导读,相信可以帮我们读懂这部迟到70年的经典。

图 / 《遮蔽的天空》中文版

文 / 托拜厄斯·沃尔夫

1949年,保罗·鲍尔斯出版了《遮蔽的天空》,这是二十世纪最具原创性,甚至可以说最富想象力的小说之一。

故事主角波特和他的妻子姬特是我们这个时代特有的流亡者:

这对夫妇在物质上丰裕富足,精神上却无所皈依,世界上的任何地方——或者说家乡的每一个角落——都无法让他们感觉安全。

为了逃避满目疮痍的欧洲村庄,他们决定在北非游荡,但这却是个错误的选择。

在寂静空旷的沙漠和天空中,强烈的与世隔绝感摧毁了他们的自我认知(波特的护照被偷了,他感觉自己“死了一半”),也颠覆了他们对彼此关系的信念。

当然,怀疑是背叛的序曲。他们开始在所有方面背叛彼此,直至背叛成为一种本能。姬特抛弃了生命垂危的波特,转投另一个男人的怀抱。

“多快乐啊,”她想道,“不必负责任——不必为即将发生的事情作决定!”

后来她成了阿拉伯商人贝尔卡西姆的小妾,在绝对的臣服中,姬特找到了“无须思考的满足,一种她很快就视为理所当然的状态,接着就像毒品一样,再也离不开它”。

贝尔卡西姆对她失去兴趣以后,姬特离开了他的家,去寻找另一个像他一样的男人。

她觉得“只要和贝尔卡西姆有任何一点儿相似之处的造物都能像贝尔卡西姆一样令她愉悦”。

只要有人能主宰她,姬特毫不在意对方的身份,因为她只能在被主宰中找到自己。

法国殖民当局最终找到姬特的时候,她没有任何身份证明文件,对自己的名字也毫无反应。

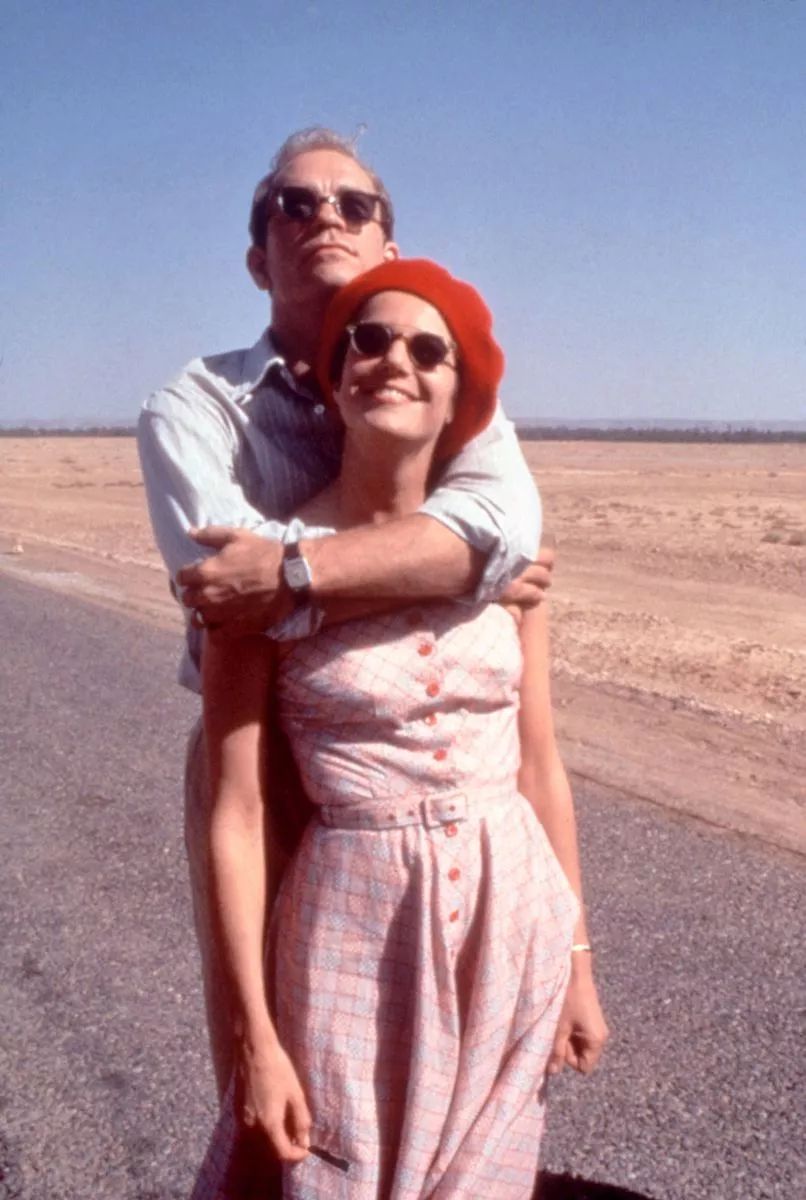

同名电影中的姬特(德博拉·温格 饰)与波特(约翰·马尔科维奇 饰)

姬特的堕落是创伤所致,但最令人不安的是,她拒绝承担意识和责任的重负。

“为什么不干脆放弃呢?”早在她成为贝尔卡西姆的禁脔之前,早在她仍在沙漠中游荡时,她就这样想过。

“她正奋力抵触自身的存在。她所想做的不过是照常吃饭睡觉,然后顺从地迎接征兆的降临。”

她能想到的最严厉的惩罚是什么?“他们会强迫她站在一面大镜子前,对她说:‘看啊!’……黑色的梦境将会被打碎,恐怖之光将会源源不断地照进来……”

有人说,《遮蔽的天空》像一场噩梦。这本书的字句太容易让我们迷失其中,因为它暗藏着一种非现实的恐惧。

这部小说的力量恰恰在于,它迫使我们直面现实——每个人内心深处都藏着一个充满诱惑力的声音,告诉你拒绝责任、拒绝选择的劳苦将带来莫大的自由,哪怕正是那些选择造就了今日的你。

渴求随波逐流的“无须思考的满足”并不新鲜,但要满足这种欲望,我们现代人有无数种方法:

极权主义意识形态、极权主义宗教、毒品、权威崇拜、大众市场广告、电视成瘾、色情作品,如果你对这些东西有所疑虑,还有宿命论心理学和社会学孜孜不倦地告诉你,自由意志完全就是文化强加于你的幻觉。

这些东西毫不留情地侵蚀着个人的价值感,我们节节败退的抵抗是我们这个时代舞台上最引人注目的一出戏剧。

《遮蔽的天空》以坚定不移的目光观察这样的挣扎,冷静而中立地描绘了走向投降的每一步。

我第一次读到这本书是在1980年,那时候它已经出版了差不多三十年,但它独特的力量仍深深吸引着我。

三十多年后展卷重读,我发现它的力量依然没有消失——事实上,它对我的影响甚至比过去更强。

这或许应该部分归功于鲍尔斯对氛围的熟练控制。

他的语言纯粹、直接、冷静而自信,在最寻常的生活与最奇异、最可怕或者最滑稽的场景中不动声色地从容游走,绝不透露作者对书中角色以及他们遭遇的超乎承受能力的事件有何看法。

他的叙事如神话般不容置疑,于是我们心悦诚服地接受了他,像接受神话一样,无须任何说明或解释。

鲍尔斯共出版了约二十本书

——包括短篇小说集、诗集、游记、译作、长篇小说和自传。

这些作品的讲述角度多样,你可以从中看到各种身份的视角:

男人,女人,欧洲人,阿拉伯人,牧师,疯子,商人,乞丐,动物,和灵魂——有时候几个不同的视角会出现在同一个故事里,严峻、诙谐、暴力和感官体验相映成趣,出人意料地交织成艺术的杰作。

我们与波特和教授一起踏上悬崖边缘的旅程,不知向导将引领我们走向何方。这样的不确定性让我们很容易被他神秘莫测的意图与飘忽不定的情绪捕获。

字迹和纸张渐渐隐去,他的作品如音乐般直接,在记忆中烙下不可磨灭的印记。

鲍尔斯宛如当代的抄写员,他为那些没有受过教育但有趣的人记事立传,并以自己和主角的名义出版发行。很少有小说家会做出这种举动。