编者按:

本文刊于《世界哲学》2019年第5期,原题目为《色诺芬论苏格拉底的中间道路 ——对第二卷第一章的解释》。感谢作者授权“古典学研究”公号推送。

色诺芬(

Xenophon

)

的《回忆苏格拉底》(

Memorabilia

)包含着对

苏格拉底

的双重辩护。

[1]

色诺芬首先在前两章反驳了苏格拉底受指控的两项罪名(

Mem.I.1-2

),而后以余下所有篇幅证明苏格拉底如何有益于那些与他在一起的人(

Mem.I.3-IV.8

)。进而言之,在色诺芬看来,除了辩明苏格拉底没有犯受指控的罪名,

更重要的是表明,苏格拉底本人富于美德,并总是以谈话劝勉人追求美德。

在作品结尾,色诺芬将苏格拉底的美德概括为虔敬、正义、自制和审慎四项,并称赞苏格拉底“在关心美德方面是最有益的人”,“能够劝勉人追求美德和成为贤人”(

Mem.IV.8.11

)。

Xenophon: Memorabilia, ed. Josiah Renick Smith, Boston and London, 1903

这一结构框架看似明晰,实则谜团重重。色诺芬所列举的苏格拉底的美德不包括“智慧”,色诺芬也绝少展现苏格拉底与“智慧者”之间的谈话。另外,自制和虔敬的主题也主要在第一卷中展现(

Mem.I.3-7

),后续很少出现。

色诺芬意图展现苏格拉底何种意义上的“美德”?对于解答这一问题,第二卷第一章中苏格拉底与

阿里斯提普斯(

Aristippus

)

的对话尤为关键。这场对话恰好处在从展现苏格拉底的虔敬和自制到展现苏格拉底的正义的转折点上,代表着主题的一次上升。

苏格拉底在对话中讲述了

赫拉克勒斯(

Heracles

)

在“美德”与“邪恶”之间进行选择的故事,他暗示“美德”与“邪恶”并非截然对立,他自己所走的恰是两者之间的中间道路。

色诺芬首先说明,他记述苏格拉底与阿里斯提普斯的谈话,是为了表明苏格拉底通过这场谈话“劝勉了那些与他在一起的人练习在对食、饮、性乐和睡眠的欲望上的自制(

ἐγκράτειαν

)以及对寒冷、炎热和辛劳的忍受”。色诺芬之前已经多次描述苏格拉底对于身体欲望的自制(

Mem.I.2.1-8

,

I.3.5-15

),在此他似乎是要证明苏格拉底能使同伴变得像他一样自制,也即展示苏格拉底教授自制。

在第一卷第四章的开头,色诺芬说到有些人批评苏格拉底“虽然最能够劝勉人们走向美德

(

προτρέψασθαι ἐπ᾽ ἀρετὴν

),

但是没有能力引领人们走向美德

(

προαγαγεῖν ἐπ᾽ αὐτὴν

)

”(

Mem.I.4.1

)。对苏格拉底的这一批评是说,苏格拉底很擅长使同伴渴望美德,但并不能引领他们获得美德或成为有美德的人,苏格拉底实际上是一个极其糟糕的美德教师(

cf.

Buzzetti, 1998: 27-31, 51-53, 90-91

)。为了反驳这些批评者,在接下来的五章中(

Mem.I.4-II.1

),色诺芬依次展现了苏格拉底对于虔敬和自制的教导,其中第一卷第五章苏格拉底劝导一群“男人”自制,第二卷第一章则展现苏格拉底如何通过与阿里斯提普斯的谈话劝勉“与他在一起的人”自制。但是,在这两章的结尾,色诺芬都没有说到苏格拉底使他的对话者或同伴变得自制(

cf. Mem. I.7.5

,

IV.3.18

,

IV.4.25

,以上几处都明确交代了苏格拉底劝导的实际效果)。这是否暗示苏格拉底对自制的教导是失败的,从而确认了对苏格拉底的批评?我们首先要搞清,自制的苏格拉底是否认为自制是美德。如他所说,自制仅是

“美德的基础”(

Mem.I.5.4

),而不是美德。与此一致,色诺芬仅仅说“

如果

自制是对于一个男人确实是既美又好的

所有物

”(

Mem.I.5.1

),而没有称自制为美德(参见施特劳斯,

2011

:

26

)。

倘若自制不是美德,我们就必须留意,苏格拉底在教导自制时是否暗示了他特有的美德。

Xenophon: Memorabilia, ed. Josiah Renick Smith, Boston and London, 1903

在表明意图之后,色诺芬说到,当苏格拉底得知“与他在一起的人中的一位”在欲望方面放纵无节时,苏格拉底直接开启了谈话:“告诉我,阿里斯提普斯……”这一略显突兀的转折留下了一个疑问:阿里斯提普斯是否就是那位不自制的同伴?与阿里斯提普斯的谈话是为了教育阿里斯提普斯还是别人?阿里斯提普斯固然在这场对话中表现得追求快乐,而且他在哲学史上也是快乐主义哲学的创始人(参见拉尔修,

2010

:

197-225

),

[2]

但

色诺芬毕竟没有说他就是那个“与苏格拉底在一起的人”。

更关键的是,阿里斯提普斯明显对政治没有兴趣,苏格拉底所提出的政治话题与他并不匹配。

有学者认为,这场谈话可能是针对某个在场的听众,而且色诺芬并非不可能就是这个听众。色诺芬更具政治热情,并且在苏格拉底与色诺芬的唯一一场对话中,色诺芬表现得缺少对性的自制(

Mem.

I.3.8-12

),并曾以“赫拉克勒斯”之名起誓(

Mem.

I.3.12

),苏格拉底恰好就对阿里斯提普斯讲述了著名“岔路口的赫拉克勒斯”的故事(

cf. Pangle, 2018: 63-64

)。

这个耐人寻味的猜测实际表明,在阿里斯提普斯之外有一个更高级别的对话者,因为这场谈话隐含着苏格拉底生活方式的核心,唯有色诺芬或柏拉图这样的对话者才能当之。

第二卷第一章的主题看起来是为了表明苏格拉底劝勉同伴自制,但我们将会看到,它实际展现了更复杂、更重要的主题,譬如政治的生活还是非政治的生活更快乐、苏格拉底的美德何以异于普通意义上的美德,对于理解色诺芬所塑造的苏格拉底形象极具启发性。

苏格拉底首先向阿里斯提普斯提出了这一问题:如果你不得不教育两个年轻人,一个要教得有能力统治,另一个要教得甚至不要求统治(

τὸν μέν, ὅπως ἱκανὸς ἔσται ἄρχειν, τὸν δ᾽, ὅπως μηδ᾽ ἀντιποιήσεται ἀρχῆς

),你如何教育?苏格拉底让阿里斯提普斯扮演教育者,并为他设定了两个截然不同的教育目标。苏格拉底的问题有些古怪,因为阿里斯提普斯本人就属于不要求统治的人(

Mem.

II.1.7-8

),他如何能够教育一个年轻人有能力统治?

苏格拉底的问题暗示,

有一个教育者既有能力统治,同时又不要求统治

(参见柏拉图,《理想国》

499b

,

519b-521b

)

。

中间道路已经隐含在这一问题之中

(

cf.

Buzzetti, 1998: 67-68; Blanchard, Jr., 1994: 677

)。

其后,苏格拉底几乎没有讨论如何教育一个年轻人“不要求统治”,他以“

有能力统治

的年轻人”(阿里斯提普斯三次称作“被教育

去统治

的人”)为主角,提出是否要让这样一个年轻人在吃、喝、睡、性、忍受辛劳上自制(

Mem.

II.1.2-3

)。阿里斯提普斯毫不迟疑地同意了这些观点。但是,自制仅仅是统治的基础,而不等同于统治的能力,因为苏格拉底马上提出这个年轻人还必须学习“有助于击败对手的学问”,阿里斯提普斯则强调性地附和说,“宙斯在上,要是没有此类学问,其他那些(即自制)也不会有任何用处”(

Mem.

II.1.3

)。换言之,对于统治最重要的是知识,一个不自制的人掌握了这种知识,就并非不适合统治,只不过这种知识在这里等同于“击败对手的学问”,即战争的技艺,而无关乎正义(比较

Mem.

III.1.6

)。在这场关于政治与美德的对话中,苏格拉底对正义保持沉默(唯一一次出现

δικαίως

是在

II.1.7

,

但

II.1.14-15

谈到不义),我们会看到

,他对政治生活的辩护不是从美德出发,而是从快乐出发:政治生活能够提供更多快乐,不管是否是通过正义的方式(

cf.

Pangle, 2018: 65

)。

古希腊宴会

苏格拉底提出,一个受到自制教育的人就不容易像其他动物那样被对手捕获,因为这些动物要么因为贪吃,要么因为饮水,要么因为淫乐而被诱捕。顺着人与动物的类比,苏格拉底提出:犯奸淫者明知道会有遭受法律惩罚、落入陷阱和被捉受辱的危险,而且有许多方法能安全解除对交欢的欲望,他们还是被引入危险之中,变得“彻底的不幸”。苏格拉底仅仅把通奸描述为

私人的

不合法爱欲,而且他和阿里斯提普斯都没有说通奸者不适合统治,从而使自制与统治的关系愈发模糊(参见施特劳斯,

2011

:

31

)。

经过阿里斯提普斯的同意,苏格拉底将自制的人列为“适于统治的人”,将不自制的人列为“不要求统治的人”,

尽管我们知道,统治需要的不仅仅是自制,自制的人也未必会要求统治,不然被色诺芬称为“最自制的”(

Mem.

I.2.1

,

I.2.14

)苏格拉底为何不去统治?

当智术师

安提丰(

Antiphon

)

质疑并不从事政治的苏格拉底不能使人成为政治家时,苏格拉底回答说,“怎样才是更多地从事政治呢:是如果我独自一人从事政治,还是如果我关心让尽可能多的人有能力从事政治?”(

Mem.

I.6.15

)

苏格拉底让人有能力从事政治,他自身必定也有能力从事政治,但有能力

统治不等于想要统治。苏格拉底一系列的提问暗示,阿里斯提普斯其实并不

知道

“这两类人各自的队列”,因为他不知道还有第三类人。

最后,苏格拉底问阿里斯提普斯认为自己属于哪个队列。阿里斯提普斯修改了苏格拉底的措辞,称他并不把自己列入“

想要统治

的那个队列”,他认为自己属于“不要求统治的人”。

阿里斯提普斯为何不想统治?在他看来,一个人尚且无法满足自己的欲望,统治者却还要去满足邦民的欲望,一旦做不到便会受到惩罚,所以统治是愚蠢,是自找麻烦。

阿里斯提普斯引入“主人

-

奴隶”的关系来说明“统治者

-

被统治者”的关系,只不过,统治者是被统治者的奴隶:

各城邦认为它们有权支使统治者,就像我认为我有权支使家奴一样。

因为我认为我有权要仆人给我准备丰盛的生活必需品,而他们自己绝不能染指这些东西;

各城邦也认为应该支使统治者给它们提供尽可能多的好处,他们自己则要远离所有这些好处。

(Mem.II.1.9)

就像奴隶服务于主人一样,统治者完全服务于城邦,别无所得(参见柏拉图,《理想国》

346e-347a

)。但显然,并非所有城邦的统治者都是如此,比如僭主会奴役城邦,强迫城邦为自己服务。甚至只有很少城邦才是如此,唯当被统治者享有自由和平等时,统治者才可能完全不顾一己之利,一心服务于城邦的公共利益。阿里斯提普斯心里想的也许是雅典这样的城邦,正如雅典的民选官员在离职时必须经过公共审查,一旦被发现有贪赃舞弊行为就会受到惩罚(

cf. Johnson, 2009: 207

)。

既然统治者的生活不过是“自己有许多麻烦并给别人找许多麻烦”,阿里斯提普斯便把自己列为“那些想要尽可能生活得容易和快乐的人”,选择被统治者的生活。

到底是统治者的生活还是被统治者的生活更快乐?苏格拉底向阿里斯提普斯提出了这一问题。

他从城邦内的统治转向城邦对城邦的统治,并首先说到希腊之外的蛮族:波斯人统治着叙利亚人等,他们之中谁生活得更快乐?阿里斯提普斯显然无法应答。苏格拉底继续提出,在希腊人当中也有征服者与被征服者,谁生活得更快乐?

答案显而易见。沿着苏格拉底的逻辑,阿里斯提普斯只能承认他对统治的理解太过狭隘和虚幻,现实之中统治者的生活更快乐,追求快乐的他应该选择统治者的生活。但他试图跳出苏格拉底的问题圈套,宕出一条新路:他既不想当统治者

-

主人,也不愿当被统治者

-

奴隶(从而修正了他以统治者为奴隶的说法),他认为在统治与奴役之间有一条中间道路,这条道路通过自由,最能引向幸福。

质言之,阿里斯提普斯所说的“自由”是一种

非政治

的生活,而非政治的生活要比政治的生活更加快乐

(参见刘小枫,

2010

:

9-17

;

cf. Urstad, 2008: 37-51

)。

但苏格拉底马上表明,这样一种自由并不存在。

因为“你是在人群之中”,你要么统治,要么被奴役,不会有什么介乎其间的“自由”:

倘使你认为自己既不应统治,也不应被统治,而且你又不甘愿侍奉那些统治者,我认为你也看到,无论在公共生活还是私人生活中,强者知道如何让弱者痛哭哀嚎,把他们当成奴隶差使。

(Mem.II.1.12)

统治与被统治的关系笼罩着公共生活和私人生活,而且与阿里斯提普斯说的恰恰相反,强者为主,弱者为奴,统治就是强者的利益。苏格拉底虽然表明人的生活是政治的生活,但指引政治生活的不是正义,而是力量

。

苏格拉底近乎于表达了一种

忒拉绪马霍斯或卡利克勒斯式的强权正义观

:

强者可以随意占取弱者的谷物和树木,勇敢和强有力的人强制那些怯弱和没有力量的人为奴,并剥削他们

(参见柏拉图,《理想国》

343b-344c

,《高尔吉亚》

483c-484c

)。苏格拉底所呈现的政治生活不啻为“一个由主人与奴隶组成的

卑劣的

世界”(

Johnson, 2009:209

)。

苏格拉底对政治生活的辩护起因于论证统治比奴役更快乐,因此他从快乐出发来展示政治生活,而快乐在这里仅限于身体性的快乐,所以政治生活就沦为了强者剥削弱者的强权统治(参见施特劳斯,

2016

:

154-155

)。苏格拉底没有提到还有一种更高的快乐,“勇敢的”男人热衷于荣誉,他们可能牺牲身体方面的快乐,为了荣誉带来的快乐而选择统治(参见色诺芬,《希耶罗》

7.1-4

);为了荣誉,他们愿意造福于被统治者,为城邦服务。

苏格拉底这里的强权正义观与上下文非常不协调,毋宁是一种反讽,意在揭示阿里斯提普斯式快乐主义的政治含义:追寻个人身体性快乐的人如果成为统治者,便会把被统治者当成奴隶役使。

阿里斯提普斯

(Aristippus,435

BC

-366BC)

尽管如此,阿里斯提普斯还是认为他所说的中间道路存在,因为他“不把自己闭锁在政制之中,而是在任何地方都做个异乡客(

ξένος

)”。做一个游走于各个城邦之间的国际人士,不就跳出了政治生活,实现自由了吗?

苏格拉底假意称赞阿里斯提普斯提出了一个“绝妙的计策”,但又随即指出这样一种“世界公民”的生活是多么危险。

他将“那些在父邦过公民生活的人”与“异乡客”进行对比:公民通过种种方式——制定法律、依靠亲戚和朋友、建造防御工事、获取武装、寻求盟友——来防范城邦内部和外部的不义,但有时还是会遭受不义;异乡客失去了所有这些保护,而且比所有公民弱小,因而最容易遭受不义。苏格拉底的对比暗示,异乡客的生活依然不是非政治的,异乡客甚至更需要寻求他所至城邦的统治者或公民的保护,正如

西蒙尼德

之于

希耶罗

,历史上的阿里斯提普斯之于叙拉古僭主

狄奥尼修斯

(参见拉尔修,

2010

:

197

)。

苏格拉底讥讽说,阿里斯提普斯对于异乡客的生活如此自信,难道是认为自己即便被掳为奴,也没有主人愿意接受这样一个热衷享乐的奴隶?苏格拉底顺势提出,主人们如何对付不愿劳苦、只知享受的奴隶,并问阿里斯提普斯,如果他的一个家奴是这样子,他会怎么做。阿里斯提普斯毫不迟疑地回答说:用各种方式惩罚这个家奴,直至迫使他屈服(

Mem. II.1.16-17

)。这番问答一方面表明异乡客的生活只会导向奴隶的生活,追求自由的阿里斯提普斯会被强制为奴,另一方面表明倡言自由的阿里斯提普斯本人就是主人

-

统治者,可他却认为自己既不统治,也不受奴役(

Mem.II.1.11

)。

苏格拉底让我们看到阿里斯提普斯对于政治生活的理解何其肤浅,他的言辞又是何其前后矛盾

:“他决意过一种完全非政治的生活,同时他又利用了一种政治制度”(施特劳斯,

2011

:

32

),即利用了奴隶制度以及保护奴隶制度的城邦。阿里斯提普斯所谓的“通过自由的中间道路”不可通行,亦不存在。

阿里斯提普斯意识到了苏格拉底的圈套,他不再谈论自由,而是向苏格拉底提出了最后的反驳:被教导“王者的技艺”的人是自愿受苦,奴隶是被迫受苦,从结果上来说,两者没有分别,而且自愿受苦的人

愚蠢

。言外之意,他宁愿选择作为异乡客被迫为奴,也不会选择做统治者。

话题从政治的生活与非政治的生活的对比回到了统治者

-

主人与被统治者

-

奴隶的对比(

cf. Mem.II.1.8-9

)。

在阿里斯提普斯看来,“王者”需要自制,需要自愿忍受各种痛苦,绝对谈不上幸福;苏格拉底“认为这种技艺就是幸福”,因为“王者”牺牲身体性的快乐以换取更大的快乐,比如荣誉和赞美。阿里斯提普斯缺少对荣誉的爱,他无法理解“王者”的幸福,他也并不真正理解苏格拉底的幸福——如果幸福在于王者的技艺,为什么苏格拉底不去当王?在某种程度上,阿里斯提普斯和苏格拉底是一致的。

在接下来的回应中,苏格拉底承认了阿里斯提普斯的前提,即统治是自愿受苦,但他更宽

泛地谈论起辛劳(

πόνος

)与快乐的关系,不再谈及统治。

首先,自愿受苦的人可以随时停止受苦,被迫受苦的人则不行;其次,自愿受苦的人怀着美好的希望,他们受苦是“为了获得

好朋友

,或者为了制服敌人,或者为了在身体和灵魂上变得强有力,从而高贵地治理自己的家政、帮助朋友、施惠于父邦”,他们受苦但很快乐,“因为他们

爱慕自己

,并受到其他人的赞美跟妒忌”(

Mem.

II.1.19

)。苏格拉底所列举的辛劳的诸种奖赏不完全是政治性的,因为苏格拉底意义上的“好朋友”不同于“朋友”(

cf.

Mem.

I.6.14

),它暗示了一种非政治的辛劳,即苏格拉底独特的哲学活动(参见施特劳斯,

2011

:

33

,

28-29

)。此外,“爱慕自己”也影射了一种苏格拉底式的自足和

自由

。

[3]

这些提醒我们注意,苏格拉底所说的“辛劳”意思含糊,苏格拉底的中间道路渐渐显示出来。

苏格拉底列举了三种对阿里斯提普斯式的快乐主义的批评:

体育教练们

斥其不能给身体带来良好的状况;

一个身份不明的群体

斥其不会在灵魂中产生任何值得说的知识;

好男人们

说,只有持久的努力才能完成既美又好的工作(

Mem.

II.1.20

)。苏格拉底提到了“体育教练”和“好男人”,却没有提到持有中间看法的是什么人,

我们有理由假定,关心灵魂中的知识的是哲人

(参见施特劳斯,

2011

:

33

)。苏格拉底下面只引述了“好男人”的说法,从而避免谈及自制如何有助于在灵魂中产生知识。“既美又好的工作”匹配于“既美又好的人”,即贤人(

gentlemen

)。“好男人”培育贤人的美德,而贤人的美德以对诸神的信仰为前提。

无论是

赫西俄德

、

埃匹喀摩斯(

Epicharmus

)

的诗句,还是

普洛狄科斯(

Prodicus

)

所讲的赫拉克勒斯的故事,都强调诸神要求人凭辛劳获得奖赏,但苏格拉底之前没有提到诸神,也没有任何起誓(只有阿里斯提普斯两次以宙斯起誓,

cf.

Mem.

II.1.2

,

II.1.3

)。

苏格拉底对“好男人”的赞美不乏反讽。

埃匹喀摩斯是西西里的喜剧诗人,据说他第一个在作品中讽刺赫拉克勒斯嗜酒肉而不喜辛劳,在他之后的阿里斯托芬亦常讽刺赫拉克勒斯贪吃和缺乏自制(

cf.

Stafford, 2012: 105-109

)。普洛狄科斯擅长语义分析,以授课收费高而闻名(参见柏拉图,《克拉底鲁》

384b

),苏格拉底曾把他比作冥府中受饥渴之苦的

坦塔洛斯(

Tantalus

)

(参见柏拉图,《普罗塔戈拉》

315d

)。也就是说,埃匹喀摩斯和普洛狄科斯都不以自制或美德闻名。赫西俄德的诗既对比了“邪恶的路”与“美德的路”,也强调了“通往美德的路”与“到达美德之后的路”的差异,通往美德的道路很艰难,但一旦上升到达美德,此后的路却容易。柏拉图笔下的苏格拉底恰恰与普洛狄科斯讨论过这句诗,曾据此发挥“

成为

好人”与“

是

好人”的区别,还得到了普洛狄科斯的夸奖(参见柏拉图,《普罗塔戈拉》

340d

)。

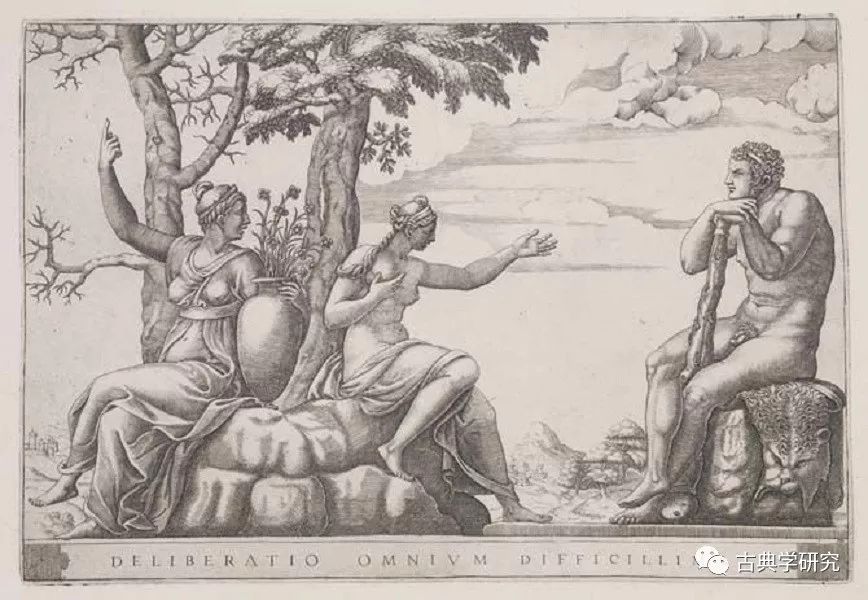

Raphael, The Vision of a Knight, 1504-1505

“岔路口

的赫拉克勒斯”

[4]

无疑是《回忆苏格拉底》中最著名的段落。苏格拉底声明自己仅是

根据记忆

大致复述普洛狄科斯“向大多数人展示过”的这部作品,普洛狄科斯的辞藻原本

更华美

(

Mem.II.1.21,34

)。

普洛狄科斯的原作已不可考,但无疑苏格拉底对普洛狄科斯的作品进行了修改,他是借着普洛狄科斯的名义表达自己的看法。

[5]

当赫拉克勒斯刚刚成年,他陷入困惑,不知道要踏上通过美德的道路还是踏上通过邪恶的道路。赫拉克勒斯尽管有着高贵的出身和天性,受过良好的

教育

(

Mem.II.1.27

),但他依然不确定自己应该选择怎样的生活,他需要一次全新的再教育。在他苦思之际,两个高大的女人向她走来:

其中一个看上去很美,天性自由,身体装饰着纯净,眼神[装饰着]谦逊,仪态[装饰着]节制,身着白衣。

另一个奉养得肥胖而娇嫩,经过一番美饰,肤色看上去显得比实在的更为白皙和红润,身形也看上去比本来的更挺拔,双眼圆睁,穿着最足以令青春光彩焕发的衣服。

她频频仔细打量自己,留心是否有人注视她,而且许多时候还盯着自己的影子。

(Mem. II.1.22)

第二个女人抢先一步,劝说赫拉克勒斯和自己做朋友,她会引导赫拉克勒斯“走一条最快乐最容易的道路”,而阿里斯提普斯先前曾说自己“想要尽可能生活得容易和快乐”(

Mem. II.1.9

)。由此可见,这个女人代表着阿里斯提普斯所追求的生活道路:赫拉克勒斯将远离政治,“不会操心战争和麻烦事”,只是考虑怎样最大程度地满足身体感官的快乐。不费辛劳地获得快乐,这听上去太不现实,而这个女人指出,不劳而获是她特许之事:“你可享用别人劳作的成果,不必规避任何可以从中获得好处的东西,因为我给予那些跟我在一起的人从任何地方获利的权力”(

Mem.

II.1.

25

)。

以不义的方式追求快乐恰是僭主的生活,正如苏格拉底前面所揭示的阿里斯提普斯式快乐主义的政治后果(

Mem.

II.1.

12-13

)。

实际上,第二个女人所说的这些被第一个女人暗讽为“一套关于快乐的开场白”和“欺骗”(

Mem.

II.1.27

),因为第二个女人隐瞒了选择这种生活方式的后果——僭主生活在永久的恐惧之中(参见色诺芬,《希耶罗》及《齐家》结尾)。

赫拉克勒斯似乎对女人的说法动心了,他询问女人的名字,女人回答说她的朋友们叫她“幸福”,而恨她的人称她“邪恶”。总之没有人称她“不幸”(参见施特劳斯,

2011

:

34

)。

这说明爱她和恨她的人持有同一种幸福观,

即幸福等同于身体感官的快乐,恨她的人未必不会追求这样一种幸福,正如大多数人虽然斥责僭主不义,但却或明或暗地认为僭主的生活最快乐一样(参见施特劳斯,

2016

:

62-65

)。

苏格拉底是爱还是恨“邪恶”?当阿里

斯提普斯称他选择的道路通往“幸福”时,苏格拉底引入了强者对弱者的奴役(

Mem.

II.1.

12-13

),而他既没有斥责也没有赞美这样的奴役。

Adamo Ghisi-Hercules at the crossroads,16th century

另一个女人也上前来说,如果赫拉克勒斯选择了朝向她的道路,他就会成为“高贵和庄严之事极其优秀的施行者,而我也会显得远远更加受人尊重,并因为那些善行而更加光彩夺目”。她似乎会从赫拉克勒斯受益更多,她所看重的是名声或荣誉(

τιμή

)。“邪恶”在前面并没有说到她期望从赫拉克勒斯那里得到什么好处,这个女人似乎比“邪恶”还要自私。

女人承诺要“

真实地

说明诸神是如何安排那些[存在的]事物的”。

“邪恶”没有提到诸神,这个女人的劝说则直接诉诸诸神的权威:不付出辛劳和关切,诸神不会赐给人任何好的和美的事物。她列举了八项“好的和美的事物”:诸神的眷顾、朋友的喜爱、城邦的尊重、全希腊的赞叹、土地的丰盛收成、从牲畜致富、通过战争壮大自己、身体上的强壮(

Mem.

II.1.28

)。“邪恶”要赫拉克勒斯远离战争和麻烦事,这个女人则鼓动赫拉克勒斯追求政治性的

荣誉。

比两个女人之间的区别更重要的,是第一个女人与苏格拉底的区别。

苏格拉底在前面说到辛劳所得到的奖赏(Mem.II.1.19),他并没有说这些奖赏来自诸神;苏格拉底说到了“高贵地治理自己的家政、帮助朋友、施惠于父邦”,但没有说要努力博取城邦给予的荣誉;苏格拉底说到“爱慕自己”,而第一个女人则强调外界的承认,她唯一一次说到“美德”就是“你期望你因为美德而得到全希腊的赞叹”,暗示美德的价值应得到全希腊人的承认(cf. Buzzetti,1998: 80-82)。

这个女人所说的对赫拉克勒斯显然缺少吸引力,他无动于衷,甚至没有询问女人的名字。这给了“邪恶”插话的机会。“邪恶”说这个女人描绘的道路通向快乐,它困难又漫长,而她引向的道路通向幸福,既容易又短。第一个女人刚才的发言只字未提“快乐”,“邪恶”却称她所描绘的道路通向“快乐”,但这些“快乐”并非构成“幸福”的那些快乐(至少在“邪恶”看来,来自荣誉的快乐并非幸福,这一点与苏格拉底类似。

cf.

Pangle, 2018: 75

)。就在这时,普洛狄科斯

-

苏格拉底才称第一个女人为“美德”(

ἡ Ἀρετὴ

)。“美德”严厉斥责“邪恶”,不再保持她原先的“谦逊”和“节制”(

cf.

Mem.

II.1.22

)。她骂“邪恶”为“可怜人儿”(

ὦ τλῆμον

),指斥“邪恶”并不拥有任何好东西,也不知道任何令人快乐的东西。

这是一个非常醒目的

突转

:“美德”并不是指责“邪恶”缺乏高贵,而是指责“邪恶”缺乏快乐。

如果说她前面的发言(

Mem.

II.1.27-28

)暗示美德本身意味着“辛劳和关切”,但美德的结果是高贵的或美的,接下来她则要表明(

Mem.

II.1.30-33

),

美德本身是令人快乐的,美德的生活比邪恶的生活更快乐也更值得选择。

Hercule at the Crossroads by Pompeo Girolamo Batoni ,1748

“美德”区分了两类快乐。一类是纯粹身体性的快乐

,包括吃、喝、睡、性,“邪恶”享有这些快乐,但她不等待欲望出现,而是在欲望产生之前就满足自己,或者用各种手段刺激欲望,因此使她享有的快乐大打折扣;

另一类是由感官产生的精神性的快乐,

即听和看的快乐,赞美是“所有声音中最令人快乐的声音”,“高贵的工作”是“所有景象中最令人快乐的景象”,但“邪恶”完全隔绝于这些快乐,而且她还缺乏信任、同盟和神智清楚的崇拜者。“你虽然是不死的,但被逐出诸神之列,受好人们鄙弃”,“我则跟诸神为伴,与好人们为伴”。在赞美自己时,“美德”强调自己享有第二类快乐:有赖于她,属神的和属人的高贵的工作得以成就,她最受诸神和适宜敬重她的人敬重,之后她列举了她与人们的各种友好关系,却没有提到与诸神的关系。她的朋友们则享有两类快乐:他们享受食物和饮料是快乐的和闲适的,因为他们忍耐,直到对食物和饮料有了欲望;他们的睡眠更甜美(“美德”在此避免提到性的快乐);每个人还得到另一种更高的快乐:

青年人因老年人的夸赞而欢喜,老年人因年轻人的尊敬而开心。他们愉快地回忆起往日的作为,并为当前的事情做得好而快乐。通过我,他们得到诸神的喜爱、朋友的爱戴和父邦的尊重。当注定的终点到来时,他们躺下之后不会遭人遗忘、不受尊敬,而是被人纪念和歌颂,永远鲜活。(Mem.II.1.33)

通过“被人纪念和歌颂”,“美德”最终将使人获得一种不朽。

“美德”最后劝诫赫拉克勒斯,只要付出这样的辛劳,他就能获得那

最蒙福的幸福

——幸福等同于“诸神的喜爱,朋友的爱戴和父邦的尊重”。在这

美好的应许之音中,赫拉克勒斯的故事戛然而止。岔路口的赫拉克勒斯最后选择了哪个女人?普洛狄科斯

/

苏格拉底对结局的沉默暗示,

“美德”与“邪恶”的辩论胜负未决,赫拉克勒斯依旧举棋不定。

我们还看到,这场辩论向他显示了另外一条道路。“虽然‘邪恶’是个堕落的女神,但文中根本没说‘美德’是个女神:诸神并非过着艰难和穷困的生活。”(

施特劳斯,

2011

:

35

)

赫拉克勒斯甚至没有称第一个女人为“美德”。色诺芬希望我们追问,谁才是真正的“美德”。这另外一条道路也许指向诸神,也许指向苏格拉底,因为苏格拉底既不完全同于“美德”,也不完全不同于“邪恶”。

“邪恶”缺乏自制,追求身体性的快乐而贬低荣誉,“美德”自制,看重荣誉并信仰诸神,苏格拉底与两者都不完全重叠。借用阿里斯提波斯的话说,苏格拉底走在一条“中间道路”上。

在对话的结尾,苏格拉底重新现身,对阿里斯提普斯说,“把这些记在心上,你值得试着对未来生活中的事情有所考虑”。苏格拉底并没有敦促阿里斯提普斯选择“美德”的道路,而只是让他自己“考虑”。苏格拉底甚至也不再说到“自制”。阿里斯提普斯或某一位苏格拉底的同伴经由这番谈话是否变得自制则不得而知。

这篇对话远远不只是在劝勉自制(“自制”一词自第

7

节后就不再出现),而先后比较了统治者与被统治者的生活(

Mem.

II.1.8-13

)、政治的与非政治的生活(

Mem.

II.1.14-17

),赫拉克勒斯的故事又进一步比较了美德的与邪恶的生活,每一次比较都显示出了一条中间道路。

色诺芬的绝妙笔法帮助我们看到,苏格拉底虽有能力统治却不要求统治;作为一个不拥有奴隶也不担任官职的雅典公民,他既非统治者,又非被统治者;他的生活既不是完全政治的,也不是完全非政治的,而是实现了公民与哲人两种身份的奇异结合。

无论谈论统治还是美德,苏格拉底都没有离开快乐,他显得比阿里斯提普斯更加是个快乐主义者。苏格拉底所走的中间道路艰辛却快乐,亦如在柏拉图笔下,

真正的美德本身一定是令人快乐的

(参见柏拉图,《理想国》

357b-358a

)。

注释:

[1] 本文凡引用《回忆苏格拉底》之处皆由笔者依据希腊文自译(cf. Marchant, 1912)。

文中引用《回忆苏格拉底》缩写作Mem.,并随文夹注标明卷、章、节数。

[2] 这场谈话亦常被用来论证苏格拉底与快乐主义在哲学史上的联系(cf. McKirahan, 1994: 367-391)。

[3] 施特劳斯在《论僭政》中谈到智慧者的快乐,他以《回忆苏格拉底》II.1.19为文本依据说:

“对一个人在智慧或美德上的进步快乐的意识会是别的吗,除了是一个人对自己合理的和应得的满足,甚至还有对自己的崇拜?

”(施特劳斯,2016:

157)。

[4] 这一故事常被称作“十字路口的赫拉克勒斯”。

从字面上说,故事只是说赫拉克勒斯“走到一处安静的地方坐下,拿不定主意要踏上哪条道路”(Mem.II.1.21)。