清泉计划

,来自化学与分子学院的学生团队。于

2013年1月成立,秉持“一杯干净水,不是一件奢侈的事”的团队理念,通过调研了解中国边远农村学生饮水现状,进而改善农村学校水质糟糕、热水稀少、饮水工具匮乏的局面,帮助当地居民树立保护水源、卫生饮水和健康生活的意识。截至2019年,团队水样采集地覆盖湖北、贵州、云南、广西等4个省份近10几个县市50多个乡镇的百余所学校,共捐赠校园净水设备29台,优质水杯3000个,建立“饮水安全示范工程试点学校”25所,基本解决了逾10000名孩子的饮水安全问题。

清泉计划公众号的一篇文案里,写着这样一句话:

“我们追求的不是崇高和伟大,只要那些看似平常的事,永远平常下去,我们的目的便达到了,也就无愧于我们所受到的那些感动”

。一杯干净的水,对于我们来说简单而又平常;但对于一些山区的孩子来说,一杯水可能意味着浑浊的液体和无数的细菌。清泉人透过一杯水,看到了孩子们对生命之源的渴望,也看到了公益的方向,于是他们决心用一颗澄澈温暖的心,做好一件平凡的事,去为有需要的孩子们带去一捧清澈而甘冽的清泉。

清泉计划,

2013年1月创立于武汉大学,旨在通过调研了解中国边远农村学生饮水现状,进而改善农村学校水质糟糕、饮水工具匮乏的局面,同时亦帮助当地居民树立保护水源、卫生饮水和健康生活的意识。他们坚信,

一杯干净水,不是一件奢侈的事

。

世界并不同步

“这水喝不死我,我不怕”,当回忆到清泉计划创始的原因时,大三的黄意轩仍对这句话感慨不已。“2013年我们的创始人谢肖去云南支教时,有个学生在下课时给他接了一杯水,水里充满了浑浊物。他问孩子为什么要喝这样的水,孩子回答说,‘这水喝不死我,我不怕’。这样的一句话给了他很大的震撼,随后谢肖回到武大,开始关注偏远农村学生的饮水状况,并和其他同学一起创立了清泉计划”。

那杯边远地区含有浑浊物的水,让清泉的创始人谢肖意识到:这个世界并不同步。不同地区不仅教育和资源极不均衡,连一杯普普通通的水都或许存在着巨大的差别。

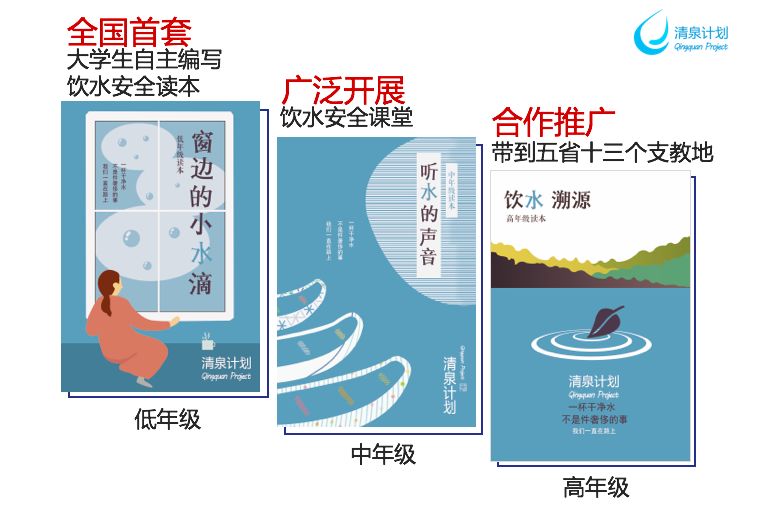

“一开始只是想做些跟自己专业相关的事,去看一看这里的水到底干不干净,后来检测结果出来了,水的确是不达标的水,我就想着做更深入的水质检测和调查,并且逐步去改变当地民众对于饮水的观念”,黄意轩在回忆创始初衷时这样说道。清泉计划由此诞生,从简单的水质检测,到捐献净水设备,到水质安全教育,再到编制全国首套大学生编制的水质安全教材,清泉不断前行,也一路成长。

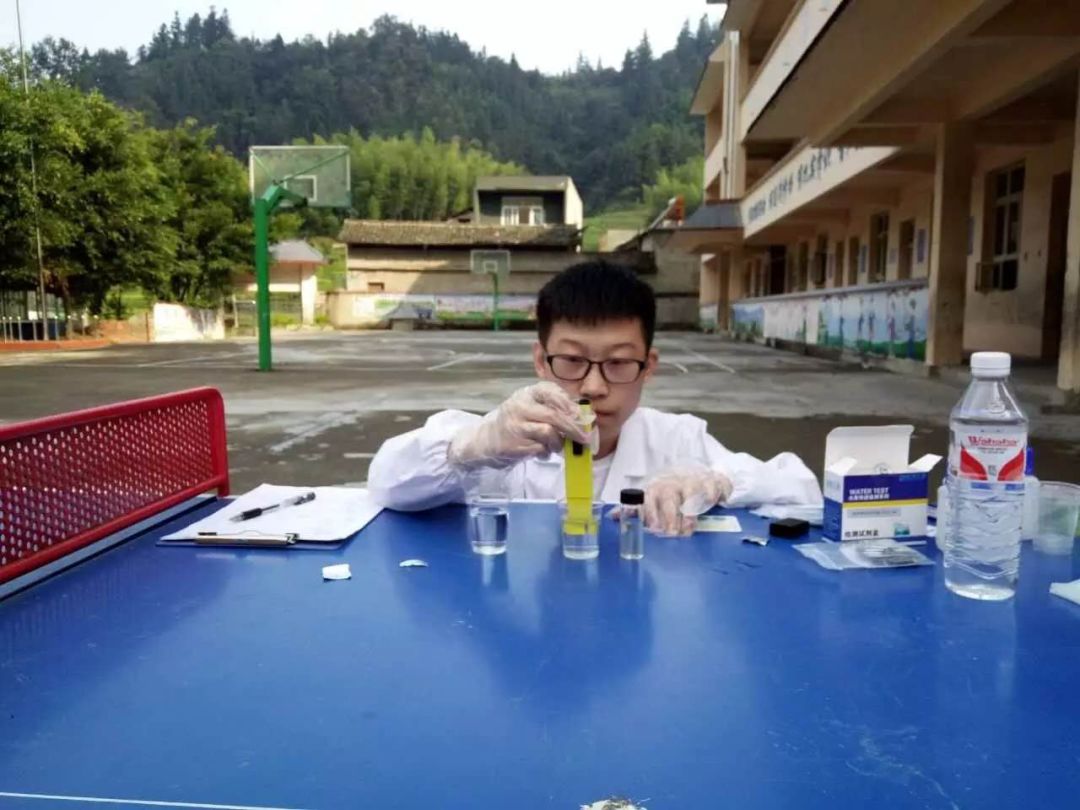

专业的力量

在众多的暑期实践中,支教是大多数大学生的选择。清泉计划的水质检测实践项目,则在一众暑期实践中则显得十分独特。这个由许多化学与分子科学学院和生命科学学院的理科生们组成的组织,让公益更加具有

“专业”的特点。

“我们做水质检测主要分为两块,化学检测和生物检测。化学检测是现场采样后利用仪器,检查水的pH值、色度、浊度、氨氮含量和COD(水中有机物含量)等基础指标。生物检测则主要检测水中的微生物含量,检测指标包括总大肠菌群和总粪大肠菌群等。我们会先用滤膜法过滤采集的水样,然后低温避光保存样品,带回武大实验室进行检测”。另一位清泉计划的负责人,来自生科的大三的胡宇轩这样描述他们的检测过程。

同时,清泉计划在进行水质检测后,会用问卷调查和实地访谈相结合的方式,依据数据分析当地饮水情况,并将调研报告反馈给当地政府。清泉计划积极联系校友企业与社会公益组织,创建

“饮水安全示范工程”,与4个省份的25所试点学校达成合作,并为他们捐赠

净水设备29台、优质水杯3000个,

切实解决了逾

10000名学生

的饮水安全问题。

然而清泉的发展也并非一帆风顺。作为一个大学生公益组织,资金、时间、技术都会成为发展路上的绊脚石。

“你知道一个团队发展五六年,就容易遇到瓶颈期,清泉也是这样”,黄意轩在采访中这样评价清泉的发展,“拿资金来说,想要切实改变当地的饮水条件,除了一定的安全教育之外,还需要物质上的支持,最基本的要求就是净水设备和饮用水杯,

需要帮助的人很多,可是我们能付出的却远远不够

”。一个大学生公益组织的能力范围可能是较小的,清泉认识到了这一点,但并不感到挫败,他们在能力范围内做最多的事,尽最大努力去给孩子们带去一杯杯清甜干净的水。

“资金、技术、时间都是前行路上的障碍,但七年来,我们也在努力地跨过障碍”。面对资金、技术上的困难,清泉积极搭建“净水生态圈”的合作模式,通过“清泉计划”这一媒介,将实践地的考察情况对接到上游的企业、NGO和公益组织,再通过需求整合,利用相关CSR平台和社会捐助,解决物质层面的难题,进一步扩大生态圈的覆盖范围。清泉希望这能够成为一个有生命力和造血能力的平台,群策群力共同推动乡村的饮水问题的改善。

清泉人通过自己的努力,将前行路上的绊脚石转化成了成功路上的垫脚石,也让自己在公益的道路上越走越远。

随着清泉计划的发展壮大,清泉也逐渐拥抱了更多其他专业的伙伴,不再仅仅局限于水质检测的相关专业。

“的确清泉计划有部分工作对专业性要求较高,但为了其他部分的工作更加顺利地进行,我们也会招募其他专业热心公益、真正关注这一问题的同学”,黄意轩这样答道。她来自法学院,今年是她在清泉的第二年,也是她做项目、打比赛的第二年。

清泉计划用自己的专业力量与扎实的学科知识,将公益做得更加贴合偏远地区农村学生的需求。专业的力量为贫困地区的孩子们带来了干净的水,

同

时

也

成就了清泉。

水质检测

路上的感动

清泉几乎每一年都在坚持暑期实践与回访。他们用脚印丈量山区一条条小路,用认真严格的态度对待每一份水质的样本。

清泉七年公益实践的路上,队员们的记忆里留下一个个温暖瞬间,也让清泉人更加坚信自己行动的意义和方向。“我在做问卷调查的时候,去到一个苗族的村庄。那村庄在山顶,水源离村子有1个小时的路程,政府修的水窖还没建好,他们的水都是提前打来放在家里,放的时间较长,水也不怎么干净。我们遇到一个17岁女孩,初中学历,已有几个月的身孕,听说我们是来做水质调查问卷的,从家里仓库里拿出两瓶农夫山泉给我们喝。但她自己自己喝的确是水桶里的水。她很认真地填完了我们的问卷”。这是2016年的实践队员李俊德的实践故事。还有牵着羊送行队员的老奶奶,用家里唯一的食材——土豆做一桌子菜的姐姐,送队员一杯玉米酒的老人…… “无愧于自己所承受的那些感动”,

清泉人将路上那一份份珍贵的感动和赤诚的心,转化成为不断前行的力量

。