辽代废墟的傍晚(2017年10月2日)

我和于小小喜欢跨越行政区域的旅行。因为要边走边画,我们的旅行计划不会列入过多的选项。来到现场,真是对胃口,就会多花上一点时间;遇到气场不合的地方,即便进了大门也会扭头便走。

第一天

向来不愿意凑热闹的我们,将距离北京400多公里的赤峰和辽西地区作为长假旅行的目的地。在假期开始的前一天出发。下午,抵达赤峰,参观赤峰博物馆。

写生鸡冠壶(2017年9月30日)

辽代的造型艺术上承唐代,又兼具北方草原的传统。它留存后世数量最多的工艺美术品当属陶瓷,其中又以仿照皮囊造型的鸡冠壶最具辽代特色。

灯下着色(2017年9月30日)

在台灯下为在博物馆的写生图稿上色。宾馆灯光毕竟不是为了伏案工作设计,以后出门还需要单独带一柄小台灯。

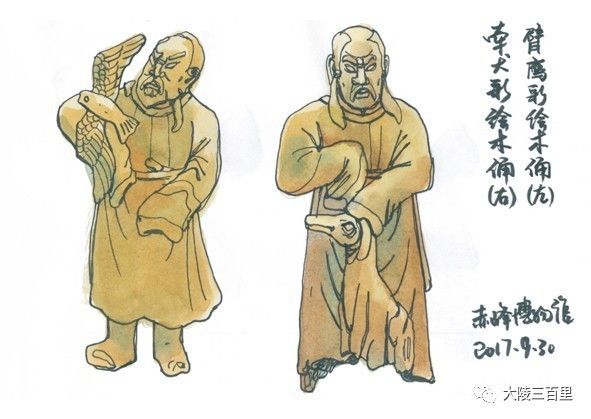

《臂鹰彩绘木俑和牵犬彩绘木俑》(2017年9月30日)

左侧木俑手臂上驾着用来猎取天鹅的海东青;右侧木俑牵着狩猎用的细犬。

《辽代遗珍》(2017年9月30日)

建筑造型融入唐代元素的新馆已经开放7年了。进门后感觉很是冷清,那种感觉不单单是人少的原因,而是一种冬季草原般的肃杀之气。开馆虽不长,设施却有些陈旧,灯光昏暗。出色的展品也不算多,除了鸡冠壶和木器,并不太吸引人。

第二天

中午,吃过塞满熏肉的对夹后,我们缓缓地离开了赤峰。两个小时后,抵达100公里外的宁城。天黑前,参观过辽中京遗址的大明塔、半截塔和小塔。

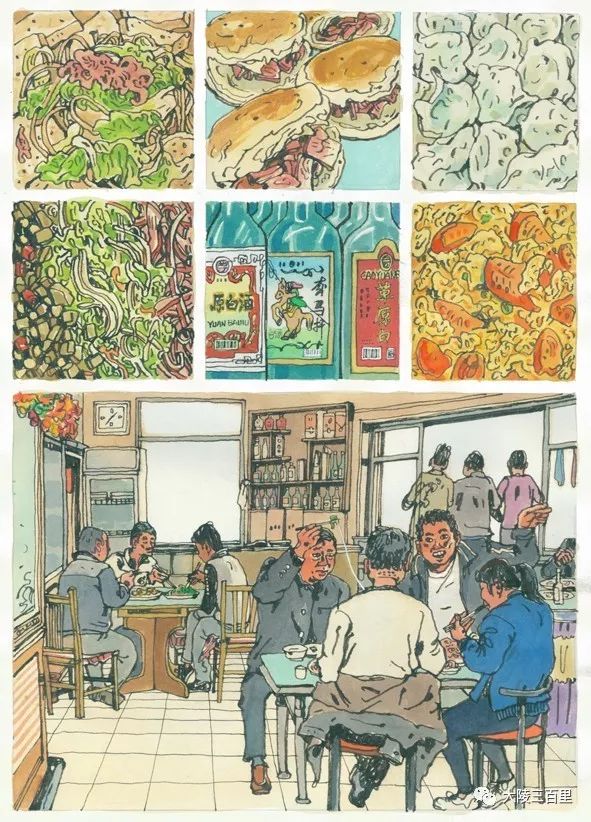

大锅羊杂汤(2017年10月1日)

酒店的早餐相当丰盛,吸引了不少市民就餐。餐厅里坐满了由游客和当地人组成的客人,穿着体面的中年人见面后一边狠狠地握手,一边用“土涩直干冲”的赤峰方言寒暄。

城南对夹(2017年10月1日)

在我看来,对夹和李连贵熏肉大饼除了外形不同之外,味道非常接近。

远眺大明塔(2017年10月1日)

连接赤峰与宁城的是赤凌一级公路。不到100公里的公路,走了将近两个小时。当车子从最后一段山路进入平原时,远方的地平线上出现了塔的轮廓。那就是辽中京遗址的地标——大明塔。

我们在接下来的几天里活动的区域(2017年10月1日)

中京建于辽代鼎盛的辽圣宗时期。作为辽五京之一,中京和上京临潢府同在今天赤峰地区辖内。从地图上可以看到,中京遗址位于老哈河北岸的宽阔的冲积平原上。这里原是奚族统治核心——奚王牙帐所在地。城市布局仿照北宋汴京的制度,由外城、内城和宫城组成,历经辽、金、元,延用至明初废弃——中京遗址内的小塔便是建于金代。遗址区域内许多村落至今保留着相关的地名:南城村、城里村、半截塔村、城门脸村、城后村等等。

傍晚的大塔和小塔(2017年10月1日)

登上傍晚的城垣,远眺金代的小塔和辽代的大明塔。那种浑朴肃穆透着浓厚的旧都的气质。小塔前的狭窄村路是进出遗址的重要通道,黄昏下,往来的是秋收的农民。本计划明天下午就离开宁城的我们,打定主意要在这里再待上一天。

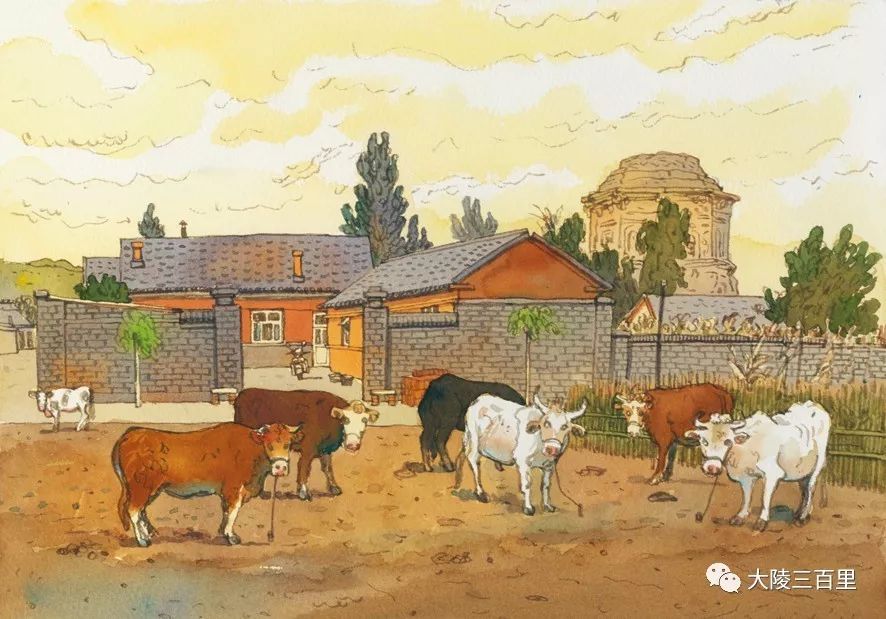

《塔前的牛舍》(2017年10月1日)

车子顺着铁匠营子环岛向西南开上7华里是半截塔村。村中矗立着半截辽塔,故名。沿着半截塔外的铁旺线再向西南方向开上30多公里,是黑城遗址。那是燕国右北平郡的治所,而秦汉相继延续右北平郡的建制,飞将军李广就曾担任右北平郡太守。后人推测那个著名的射石搏虎的故事便发生于此。黑城遗址以西有打虎石村和打虎石水库。

第三天

降温。在大明塔写生,并在中京遗址内写生高粱地。

写生(2017年10月2日)

把车开到大明塔的停车场。温度接近零度,坐在车内画了底稿,然后站在车前上色。我穿得非常厚,接近冬装了。

赤峰的食物(2017年10月2日)

中午,我们走进路东一家看着体面些的饭店。本地乡民热热闹闹地挤满了饭厅,老板把我们引入后面的包间。按照习惯,我们点了两盘菜。米饭没有了,老板推荐本地的白面条。这个地方,手擀白面条是一种主食。白水煮面,在上面浇上半勺没有咸味的豆腐臊子。我在饭店里走了走,发现这里的布局像鼠穴一样,不经意间就会出现一个房间。菜上来了,餐盘直径不低于35厘米,我们惊讶地几乎要托住下巴。

城里的羊群(2017年10月2日)

遗址周边的村子几乎家家户户都养牛。最多的是肉用的西门塔尔牛,就是我们在村里见到的黄白花的牛;也有夏洛莱牛,就是浅黄色的牛。羊倒是不多见。

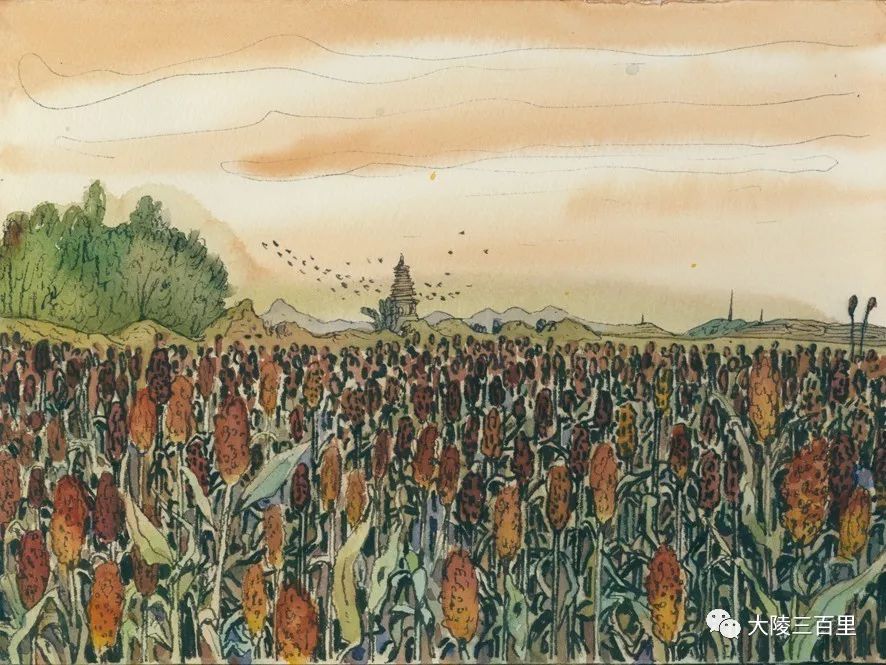

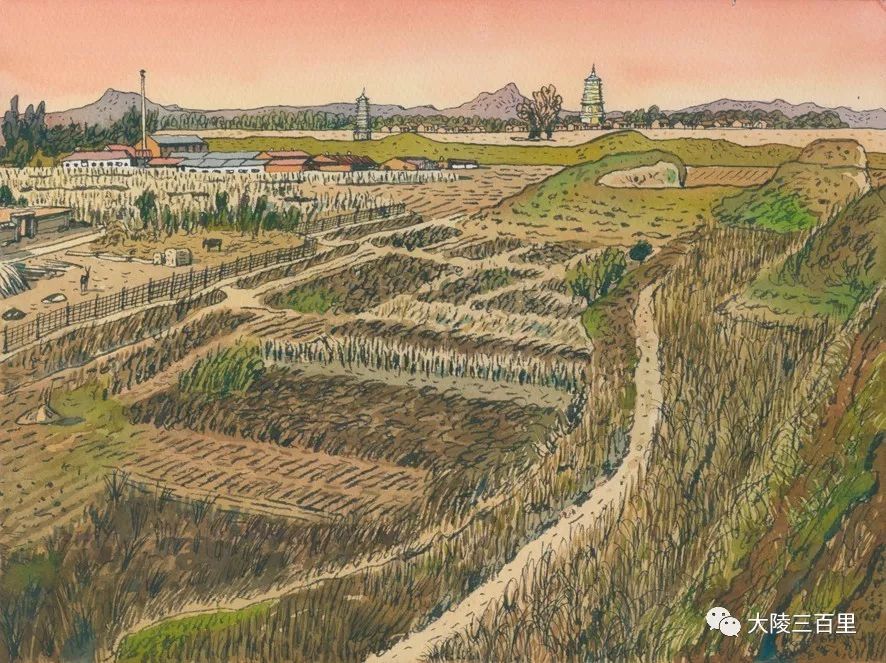

(2017年10月2日)

中京遗址的道路狭窄,不方便停车,而我们要去的高粱地旁恰好有处小小的空地。坐在高粱地前,远处天际线上矗立着辽代的城垣遗址和大明塔。天色昏黄,朔风阵阵。红色的高粱密密匝匝地点缀在枯黄的草地间。

《红高粱》(2017年10月2日)

几十年前,高粱和玉米曾经一同构成东北地区居民最基本的主食。而现在,不但高粱种植面积减少,仅存的高粱地里供人们食用的白高粱也已被能够酿酒的红高粱取代。宁城老窖就是用红高粱酿造。

第四天

天气回暖。写生大明塔、半截塔。

围观的人群(2017年10月3日)

我坐在停车场写生,经停的游客总会过来看上几眼。其中一位60多岁的大妈看得最为仔细。她是锦州人,和家人一起自驾游。年轻时在大连铁路卫校受过训——那是满铁总部后面的一栋灰蓝色的建筑。聊到这些,感情不免拉进了些。退休这些年,大妈爱上了画画,在锦州报了一个国画班。她为我翻开手机,得意地向我展示她的写生作品。看着眼前这位略有些粗憨的老太太,很难和那些细腻的笔触联系到一起。

小牛(2017年10月3日)

中午,昨天的那家饭店歇业,门口水果摊的女人说他们“放过节假”了!为了过节,连生意都不做了?好在路南的饭馆还在营业。店主尚在上小学的儿子很麻利地帮着大人端菜拣盘。照旧没有米饭。白面条。除了店家推荐的软炸肉,还要了一份清口的老虎菜,端上来却是切得极碎的满满一大盘。

玉米地里的我(2017年10月3日)

饭后去半截塔,想赶在太阳照路过正面时好好画画这座残塔。它是中京三塔中最为偏僻的一座。倒是有一些绕塔的香客。除了人们的着装,礼佛的习俗跟千年前的祖先没有变化。我坐在收割后的玉米地里,远处的农民正在趁着天晴收割余下的棒子。

回家的牛群(2017年10月3日)

这是镇上唯一的放牛人。因为手臂残疾,被特别允许放牧。提起他,无人不知。

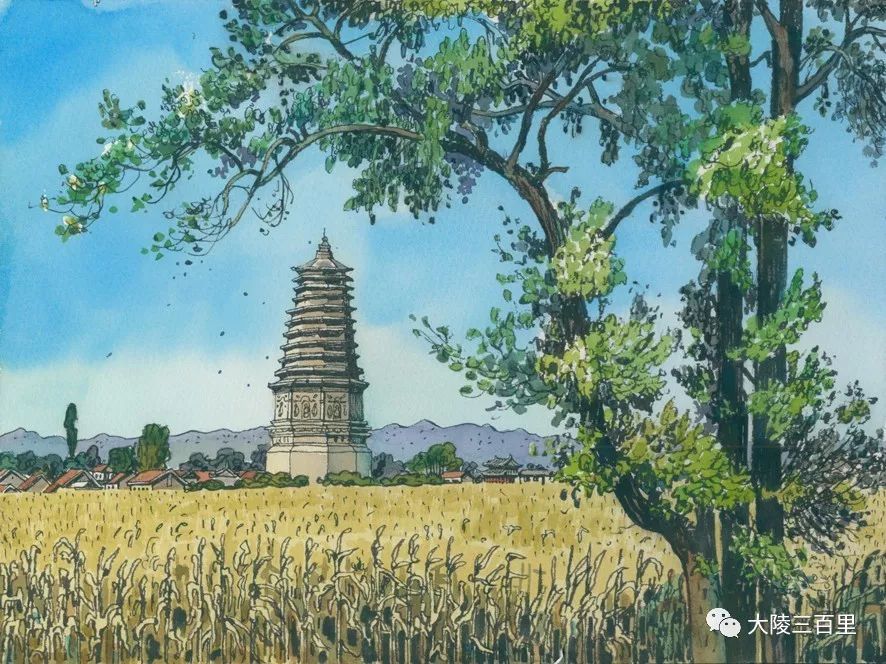

《大明塔》(2017年10月3日)

大明塔位于中京遗址东南,为八角十三层密檐式实心砖塔,总高80.22米,塔身每面刻有菩萨、肋侍、华盖、飞天以及金刚力士浮雕。

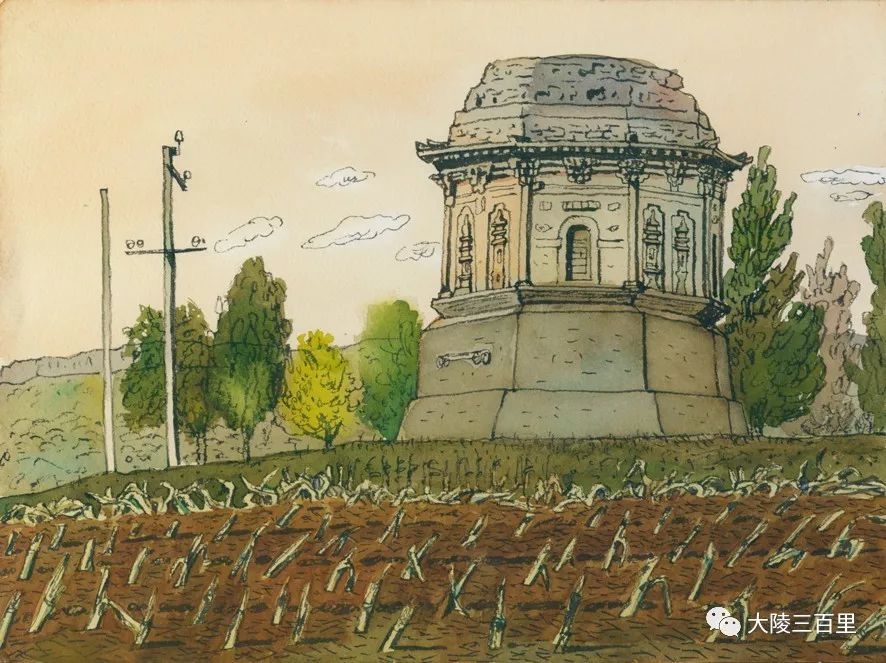

《半截塔》(2017年10月3日)

半截塔建于1057年。塔身一层以上全部消失,据推测应该是毁于元代的大地震。残存的塔身四个正面为券门、两侧浮雕大多丢失;四个隅面则嵌有八大灵塔。

第五天

八月十五,继续在宁城。

(2017年10月4日)

上午,我们坐在通往三姓庄路口的城垣上。和这里的人口密度相比,往来车辆还是多了些。我们身后是一个煤场,一个工人好奇地攀上城垣看我画画,他的口音听来像是山东话。宁城的汉人多是清代山东移民,所以在这个区域形成了一个方言岛,与赤峰口音有一定区别。

(2017年10月4日)

80米高大明塔在中京遗址是个绕不开的地标。无论在哪里,地平线上总会出现大明塔的轮廓。画面自然也因为塔的身影产生了灵气,就像是那在《富岳三十六景》中以各种形态出现的锥形火山。

远眺半截塔(2017年10月4日)

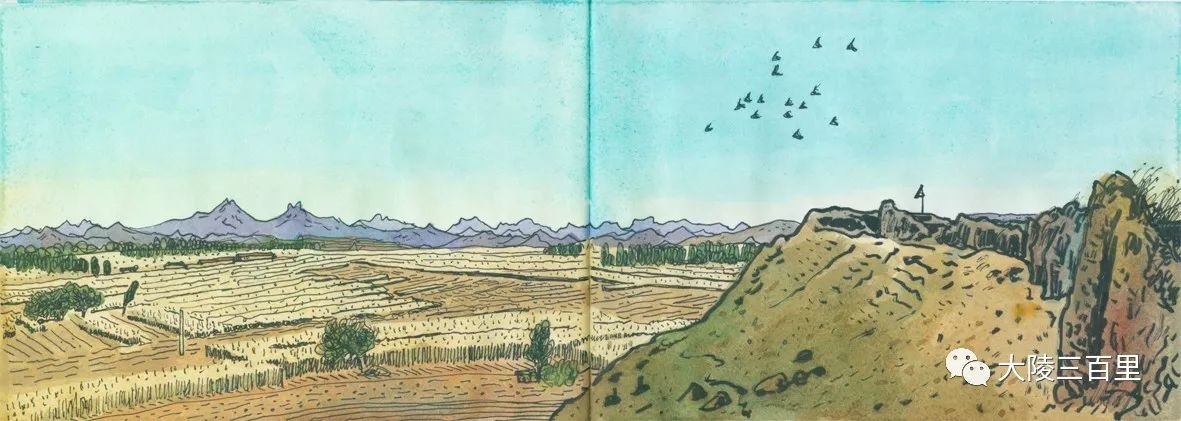

下午,再去半截塔村。我一个人上了山,那里是传说中辽代的点将台。残存的城墙直插在山坡南侧,坡上散落着建筑构件残块。山顶相对平坦,保存着一组柱础遗址。山坡南陡北缓,北坡缓缓地与三姓庄的城墙相连。

《点将台》(2017年10月4日)

我站在城墙根儿远眺西南的平原。这里并没有什么惊心动魄的自然奇观,也没有完整精巧的人工建筑,它给我的感觉就是空旷、辽远。即便在宁城县,也很容易见到构筑这座城市的山川形态。这很像是我小时候常见到的郊区景色。而今,郊区与郊区相连,早已见不到城市的边界。

夕阳下(2017年10月4日)

再次进入三姓庄,为的是站在城垣上写生。这段城垣位于三姓庄东侧,非常僻静,隔着大杨树是一排民居。临近傍晚,风有些大,我紧了紧帽绳。在狭窄的城墙上,找到一个稳固的地方坐下。

《城墙上》(2017年10月4日)

八月中秋(2017年10月4日)

月亮慢慢爬上城头。我们从城墙下来,沿着三姓庄的干道出城,车辆依旧在这条狭窄的路上频繁进出。太阳的余晖在反光镜上把我们送回了县城,而城内多数饭店都为节日到来而提前打烊。

第六天

离开宁城,取道建平来到辽西重镇:朝阳。参观南塔、北塔。

秋天的公路(2017年10月5日)

出宁城县城只五公里便进入建平县境,这才发觉县城原来紧紧地贴在了蒙辽边界之上。公路与叶天铁路并行穿过横亘在蒙辽边界的努鲁尔虎山脉。道路狭窄,沿途小型厂矿众多。出了山,我们不但跨入辽宁地界,也从老哈河流域来到了大凌河流域。

朝阳南塔(2017年10月5日)

建于辽代晚期的南塔位于新华路南侧的一处僻静广场北侧。它是一座十三级密檐式砖筑佛塔,塔身没有浮雕,但却有许多对称的方孔。南塔东侧是朝阳博物馆,正在维修不开放。

朝阳北塔(2017年10月5日)

北塔不单年代要比南塔早上数十年,而且因为它是以北燕-隋唐的建筑为基础建造,加之其地宫出土了佛骨舍利而显得地位崇高。塔下,有专供信众磕长头的垫子。时近傍晚,许多老年人绕塔巡礼。北塔与南塔同在一条轴线上,它们如今被一条名为“慕容街”的文化街市连接。文化街牌坊的匾额是金庸所题,不免给人留下了更多的遐想。

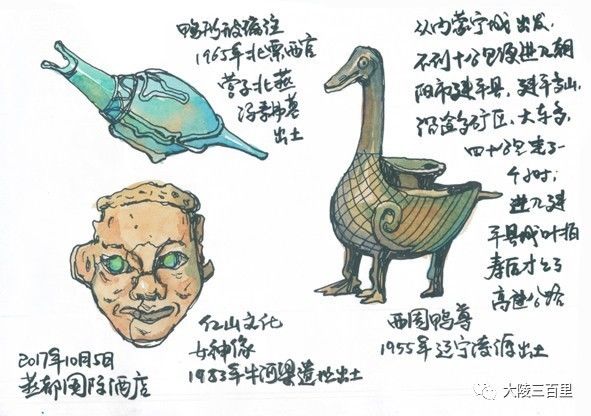

朝阳地区出土的重要文物(2017年10月5日)

任何古代遗址或者艺术品,都不能脱离所处时代和地理位置。如果离开了这些,那我们只需要造访几处数量极其有限的目的地,便可以得意地宣告:我已经看过最好的了,其余的都没有任何价值。

第七天

离开朝阳奔赴义县。其间探访营州柳城遗址,参观义县万佛堂石窟。

朝阳城区(2017年10月6日)

我爸年轻时曾在兴城当兵。一次拉练去过朝阳。那里留给他最为深刻的印象是居民的装束:“全部是黑衣黑裤,没有别的颜色,像一群黑老鸹一样。”

袁台子东晋壁画墓(2017年10月6日)

我们去了位于朝阳南郊的柳城镇。袁台子村据说就是营州柳城故址,如今除了掩埋在地下的壁画墓,没有任何遗迹。我和于小小经常往返北京与大连,无论火车还是高速公路,走的都是辽西走廊,这在古代叫做“傍海道”。在宋元以前,因为靠临近滨海沙地,北部又有辽泽阻隔,所以并非是通途大道。在多数时间里,辽西的朝阳才是扼守中原与东北莽原的要冲。营州柳城因此成为是东北最重要的城市,安禄山、史思明都是出身于此的番将。

交脚弥勒(2017年10月6日)

万佛堂石窟由营州刺史元景创建于公元499年,也就是孝文帝去世的那一年。它分作东西两区。西区算是政府工程,规模较大,保存的信息量比较大;东区是出使契丹的外交人员开凿的私窟,所以规模卑小,石刻所存甚少。这尊交脚弥勒是万佛堂石窟中最大的一躯造像,位于西区6号窟,有着非常鲜明的北魏造像风格。

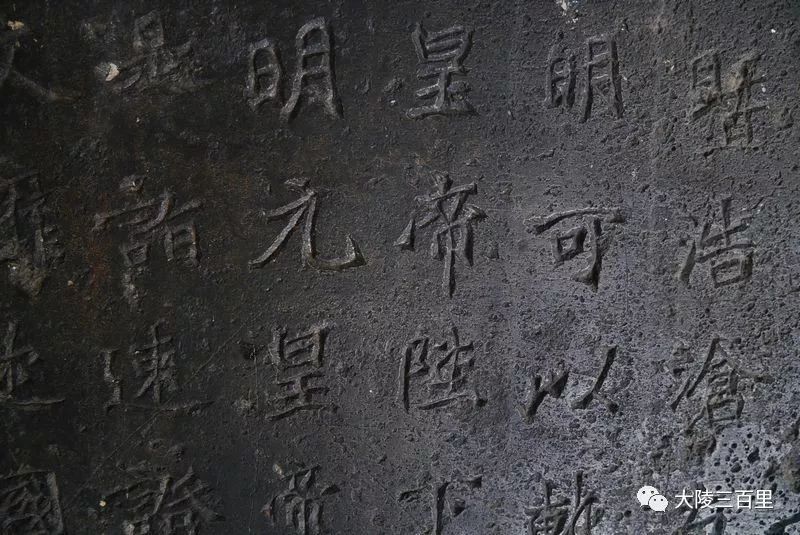

魏碑(2017年10月6日)

《元景造像记》依石壁镌刻,现存304字。康有为说它是:“元魏诸碑之极品”;梁启超称赞其为:“天骨开外,光芒闪溢”。

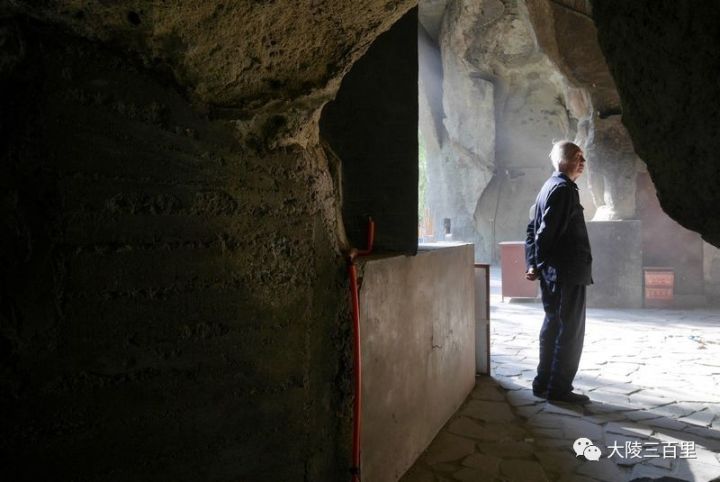

游客(2017年10月6日)

石窟内有假和尚。头上蓄着青皮,统一穿着灰麻布缝制的对襟短褂,黑裤子,黑皮鞋,目光狡诈,能说会道,每逢游客出现,他顺口就说今天是八月初七,释迦摩尼的成道日(成道日应为农历十二月八日),选日子不如碰日子,既然来了就拜一拜吧!说罢,主动把香递给游客。当然,拜一拜是需要布施的。除此之外,也有在此上班的工作人员。她们坐在太阳充足的窟外,慵懒地打着电话。这里的口音已经是尾音上挑的锦州方言。

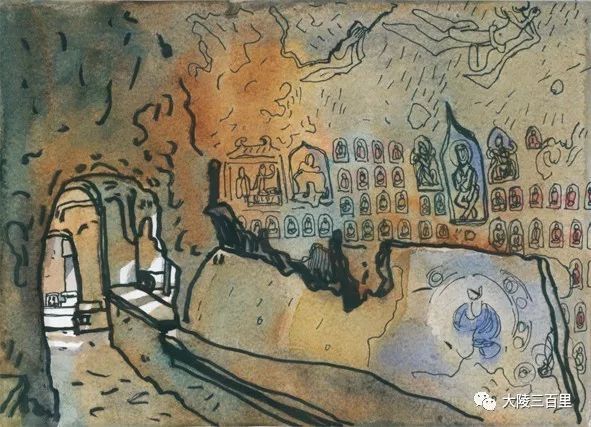

《石窟之一》(2017年10月6日)

《石窟之二》(2017年10月6日)