文章来源于:

德国优才计划/如需白名单请联系原作者

素有“鱼米之乡”称谓的江浙,

是人杰辈出之地,

从古至今名门无数,

吴越钱氏:

钱穆、钱钟书、钱学森

......

吴中贝氏:

贝润生、贝祖诒、贝聿铭

......

而众多名门当中,

有这样一个特殊家庭,

它十分贫苦,

可这一家四兄妹,最后却成了,

影响中国半个世纪的风云人物,

被称为中国科学界,

空前绝后的“第一名门”。

今天,我们就以其中,

唯一健在的冯端先生为主人公,

揭开这个,

穷苦家庭终“逆袭”成名门的秘密!

和中国近代所有名门望族相比,

绍兴冯氏,

实在是再普通不过的一个家庭了。

冯端的父亲冯祖培,出身微寒,

1904年考中秀才,

但在风雨飘摇的清末,

其实并无出路,只好耕读为生,

但冯祖培的志气,却令人震撼,

他虽没办法给这个家带来荣华,

却给子女留下了最宝贵的财富!

1923年6月11日,

冯家最小的儿子出生了,

适逢端午佳节,

冯祖培便为他取名“冯端”,

希望他能端端正正做人,

而他,从未辜负这个“端”字。

他出生后不久,

冯祖培便给三子一女立下家规:

忠厚福长,诗书传家。

(长子

冯焕

,长女

冯慧

,

次子

冯康

,幼子

冯端

)

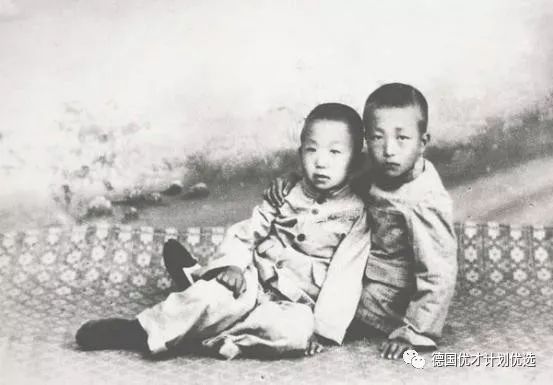

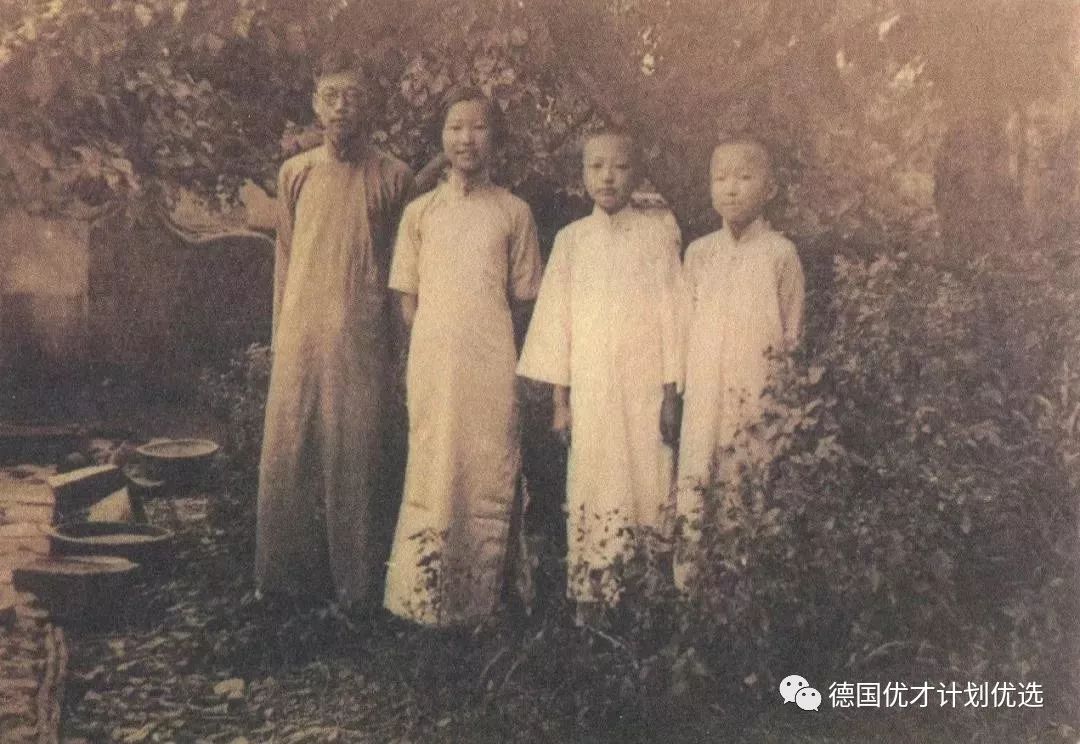

左起,冯康、冯端

冯祖培擅诗词工书法,

以身作则,日日手不释卷,

但又十分开明,

从不将自己爱好强加于子女,

而是鼓励他们自由读书,

“要允许他人有行动或判断的自由,

不带偏见地,

容忍

不同于自己

的行为和观点。

”

这是父亲给他上的人生第一课:

独立之精神,自由之思想,

成为他一生的信仰。

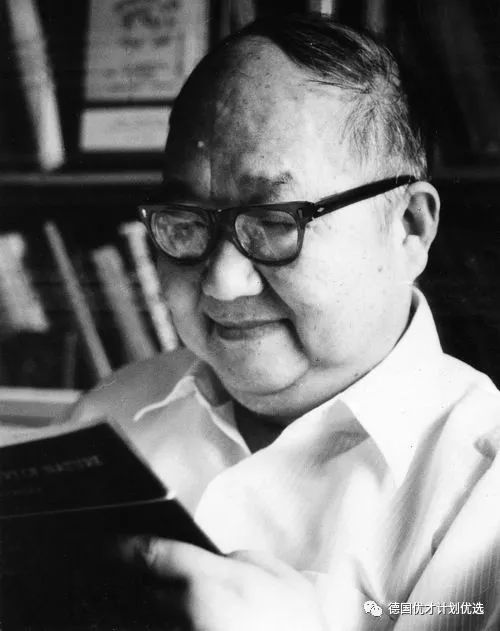

冯端读书

而他们的母亲也同样十分强大,

她虽目不识丁,却能凭借惊人记忆力,

把父亲读的诗词也一字不落背下,

再背诵给孩子们听。

母亲对未来充满希望,

总是鼓励他们好好读书,

这是母亲给他上的人生第二课:

穷且益坚,不坠青云之志。

12岁时他考入苏州中学,

大哥冯焕常买科普读物送他,

物理、化学,

这些从未接触过的新鲜玩意,

将他带入一个神奇的世界,

这是大哥给他上的人生第三课:

走出局限,看向世界。

从此,

他和科学结下一生不解之缘。

1941年8月父亲冯祖培去世,

国仇家难的关头,

姐姐冯慧毅然决定,

与他一起奉母前往大后方重庆。

妇孺三人从福建启程,

历关山阻隔万里跋涉,

穿越重重封锁,

5个月后终于抵达重庆。

每次提起这件事,

他都万分感激姐姐:

“她一路亲力亲为,

联系、接洽、托人、求人,

皆以一己之力独自承担,

能屈能伸,忍辱负重,居功至伟。

”

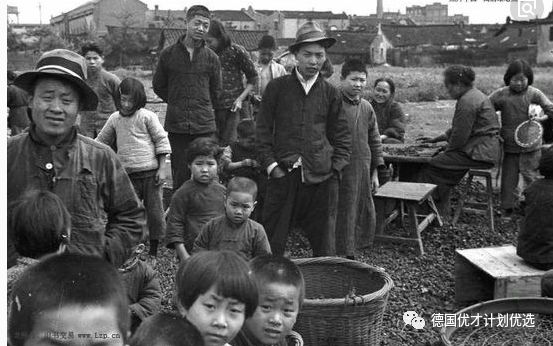

逃难路上

要知道那一年冯慧也才24岁,

只是个刚大学毕业的小青年。

一个弱女子,一路肩挑手扛,

照顾母亲幼弟,备尝一切辛酸,

姐姐就这样用行动,

给他上了人生的第四课,什么是

担当。

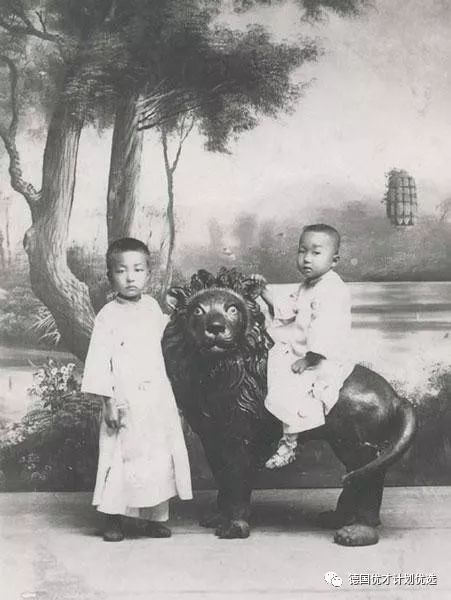

左起,冯焕、冯慧、冯康、冯端

之后在大哥的帮助下,

他顺利考上了中央大学物理系,

但当时学习物理,

课业艰难,学成不易,

入学时班上同学有十多个,

最后能坚持顺利毕业的,

仅有三个人,他就是其中一个。

而毕业后成绩优异的他,

因为一份孝心,

放弃了出国深造的机会。

在冯氏兄妹中,冯焕冯康冯慧,

全都出国留学,只有他没有,

不是因为他才学不够,

也不是没有留洋机会,

而是大学毕业时,哥哥姐姐均在海外,

家中母亲无人照顾,

于是,他毅然放弃留洋机会,

在国内随侍母亲。

这就是冯氏一门的

逆袭

“秘密”:

不单是诗书传家,尊亲尽孝,

更在于艰难困苦中的刚毅坚韧,

和责任面前的敢于担当!

冯端和母亲

此后,他一边奉养母亲,

一边和核物理学家赵忠尧学习,

这期间对他影响最大的,

当属二哥冯康,

冯康是中国计算数学的奠基人,

在我国“两弹一星”的事业中,

冯康正是隐藏最深的大功臣。

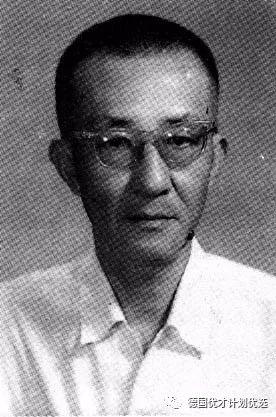

冯康

曾亲身参与新中国原子弹的研发,

利用当时国内仅有的两台计算机,

完成了几乎不可能完成的任务:

原子弹设计海量计算。

可以说,没有这些数据,

中国试爆第一枚原子弹,

不知道要推迟多少年?

!

这也是二哥冯康给他上的人生第五课:

大丈夫学有所成,

必披肝沥胆,以身许国

!

冯康

此后,尽受家庭文化熏陶的他,

满怀热血,开始在中华科学史上,

书写下最辉煌的篇章!

他研究的方向是为我国国防力量,

研发核心金属材料,

当时国内技术落后,

研发过程中困难重重,

而他,硬是在一片空白中,

凭借不懈努力结出累累硕果,

他创造性发明了,

“浸蚀法和位错观察技术。

”

他设计研制出,

我国第一台电子束浮区区熔仪,

研发出钼、钨单晶体,

而这些金属正是用于,

制造导弹等武器的最核心材料,

因为他,

我国国防力量空前提高,

走出最关键的一步!

可就在他准备冲击更宏伟的目标时,

时间指针却指向1966年。

二哥冯康因为精通六国语言,

被说为“六国特务”,

姐姐和姐夫叶笃正也被批斗,

风雨飘摇之际,

他坚定地支撑起整个家族,

每日定要去看望二哥和姐姐,

他鼓励他们一定要坚强,

相信总会有迎来光明的那一天。

十年过去,终于拨云见日,

为了弥补过去损失的时光,

56岁的他

重新上路,以惊人毅力,

肩挑起更重的担子!

他带领团队,

开创了我国晶体缺陷物理学科新领域,

并后来者居上,跻身国际前沿。

而此时谁也不曾料想,

曾出身贫寒的冯家四兄妹,

竟创造出传为佳话的“冯氏传奇”!

长兄冯焕作为高级工程师,

任职于美国通用电气公司;

姐姐冯慧入职中科院动物研究所;

他和二哥冯康,

1980年同时当选中科院院士。

一个贫苦之家竟走出三位院士,

这在中国科学史上还属头一次,

冯氏,从此成为中国科学界,

空前绝后的“第一名门”。

1990年他又引领中国,

进入纳米科学技术领域,

经过15年的奋战,在中国科学界,

他已独树一帜,

而他前行的路,也是越走越宽。

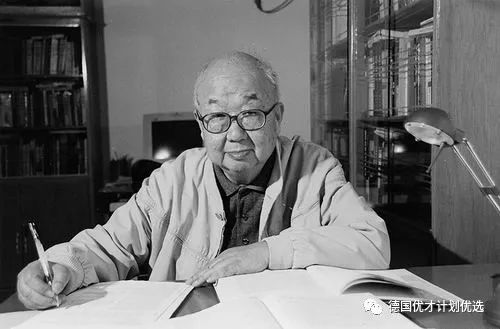

70多岁的他撰写出了,

中国第一部《金属物理》专著,

并主编了多部科学著作,

以有涯之生,逐无涯之知,

他一直写,

写到了90岁还不停。

在他91岁之际,

他与合作者金国钧教授,

共同创作的长达170万字两卷本的

《凝聚态物理学》也问世了!

于渌院士评价说:

“凝聚态物理是一座迷宫,

年轻学者最需要的是指引方向的路标,

而这本书勾画了一幅准确、

详尽的地图。

”

为我国科学著书立言,

是他所树的不朽事业,

还有一件事他同样也做到了极致,

那就是教书育人。

从教近70年,

他为祖国培养出了无数英才,

而学生们更为感佩的,

是他严谨诚朴的治学态度。

学生李齐说:

“恩师记忆力惊人,

每次都能准确告诉我,

图书馆某一层的某本杂志有参考价值,

有时甚至精确到第几页。

”

学生王广厚想建立团簇物理,

但当时既无实验室,又无仪器设备,

他多次奔走呼吁,

最后终于为王广厚,

争取到物理实验室......

这就是冯氏一门的

逆袭

“秘密”: