对于像飞机(特别是大型客机)这样高度复杂的产品,其产品开发的关键不是对某种单项技术的掌握,而是综合各种技术的能力。这种“综合”集中体现在飞机设计的总体方案上。这一点商飞选择自主研发的道路是正确的。

1、

大飞机决策回溯

《21世纪》:

十年前我读过您撰写的《我国大型飞机发展战略研究报告》,这是一份对制定决策影响重大的报告,现在读来仍旧振聋发聩。您并不是航空制造业内人士,什么事情导致您参与关于大飞机的争论?

路风:

关于大飞机的重新讨论是在2003年,这一年政府换届,中国科学院、中国工程院院士王大珩给国务院主要负责同志写信,提出要重新启动研制国产大飞机的建议。

自“运十”1985年下马以后,这个话题1990年代曾经被重新提出过,业内人都知道,那时国务院主要领导曾经明确说过:本届政府不考虑大飞机。当时的背景是中国的国有企业正处在痛苦的改革时期,大量的国防工业由军转民,此后,中国国防工业经历了20年艰苦的转型。

2、

为什么大飞机又被再次提起呢?

有两个重要的事件:

第一件事是1996年台海危机,紧接着1999年,北约轰炸了中国驻南斯拉夫大使馆,触痛了中国维护国家主权敏感的神经。

在这样的背景下大飞机被重新提起。

这两个事件之后,中国政府领导层开始加大对国防工的业投入,所以才有了今天我们看到的一系列成就,比如歼-20、歼-10战斗机等等。

我参与大飞机的争论是从产业研究的角度开始的。2004年我完成了《中国汽车工业发展研究报告》,这份报告的社会影响很大,报告的核心观点认为:中国汽车工业20年的合资模式是错误的,必须要靠自己,要走自主开发的道路。报告出来后有人问我:“你对大飞机有兴趣吗?”我因为致力于产业研究当然有兴趣,于是就被带进研究大飞机问题的大门。

《21世纪》:

今年是“运十”下马的30周年,令人不解的是,上述事件直接的关联者应该是军方,为什么重提大飞机的是科技界?

路风:

科技界一直认为“运十”是中国一项伟大的科技成就。

当年依靠我们自己的力量做成大飞机,还多次飞到西藏运送救灾物资,对这段历史的记忆是泯灭不掉的。科技界非常务实,所以在“运十”下马后多次重提中国大飞机项目。

军方也是支持大飞机项目的,

因为这也是中国空军的短板,比如我们缺乏预警机、加油机等等,这些特种飞机的改装都需要有大飞机做它的平台。我的判断,在1990年代末中国重提加强国防工业建设的时候,应该是缘于空军方面的需要,也把这件事情说出来了。

《21世纪》:

自2004年我们开始对大飞机进行第一轮论证,为什么是由科技部组织的呢?

路风:

2003年王大珩给国务院领导人写信建议中国应该做大飞机,事实上国务院领导人被说服了,但是鉴于当时有反对意见的存在,所以国务院建议把是否重上大飞机的论证放到《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中去论证。

正是由于国家中长期科技发展规划是科技部牵头,所以科技部加入进来了。第一轮的论证主题是 “中国要不要做、能不能做”大飞机的问题。

赵忆宁:

据说在《国家中长期科技发展规划》16个重大专项中,大飞机的论证过程是最艰苦的,是这样的吗?

路风:

第一轮论证我并没参加,但是过程知道一些。说出来你会感到意外,最不愿意重上大飞机项目的是当时中国两个航空工业集团的领导。

当然不是直接反对,而是总想重新定义这个项目。第一,当时原中国航空工业第一集团正在研制ARJ21飞机(2002年国务院批准项目立项),这是一款支线飞机,而且不是国家项目。它的研发过程比想象的要难,预算被突破,工期也一拖再拖。

国家发改委对此不满意。所以他们想把这个项目定义为大飞机的国家项目,让国家将ARJ-21接下来。事实上后来的商飞果真接下了ARJ-21。

第二,他们认为大飞机项目应该上大型军用运输机,不要做民机了。主要原因是做民机比军机难。行内人都知道,民用客机的研发非常不容易,因为需要取得适航证。

当时有人甚至说过,我们无法与波音和空客竞争。做民机要面对竞争,而做军机就没这个问题了。

在第一轮论证中,各方面专家们的意见基本上是一致的,都认为中国一定要搞自己的大飞机。矛盾的焦点在于到底是搞军用运输机还是民用客机,所以出现“军机派”和“民机派”两派意见。航空工业集团想上军机,国防科工委作为主管部门支持它们,军方因为自己的需要也支持上军机。

而“民机派”则是科技部加上科技界的专家们;中间还有个发改委,不过那时发改委是“组装派”,无论是上军机还是民机,都希望找个外国公司合作。第一轮的论证,军机派占了上风。

《21世纪》:

“运十”的成功是一个奇迹,在当时的条件下,“运十”的成功什么是最重要的因素?

路风:

关键是技术和体制上的创新。

“运十”项目虽然放在上海,但在事实上形成了技术领军人物有自主权的体制,或者叫工程师说了算的体制。

“运十”的领军人物马凤山是位杰出的技术领导和科技专家。与此同时,国务院让航空工业领导小组负责业务指导与协调,负责人是时任空军副司令员曹里怀将军,当时他还兼任航空工业领导小组组长。

我曾就“运十”为什么能做成问过参与过“运十”研制的一位设计师,他说有三个重要的条件:

第一,指挥者是曹里怀这样打过仗的人,可能他们并不懂技术,但是他们懂战略、懂决策,

包括组织领导原子弹、导弹、卫星等研制与试验的张爱萍将军等,应该说他们是空前绝后的一代人,所以才有中国国防工业在那个年代能取得巨大成就的原因。

比如当技术人员在技术路线上发生分歧时,曹里怀将军会听取正反方的意见,听明白了以后他会做一个决断,必须执行,根本没有商量了,他的判断力来自残酷的战争经验;

第二,有马凤山这样的技术领军人物,他有眼光、技术强、敢创新,所以摆脱了苏联模式。

他曾是轰-6的总设计师,直到今天轰-6依然是空军的主力轰炸机;

第三,参与“运十”研制的这批人都是从各个地方研发第一线抽调的,并不需要太多时间的磨合,一接工作就马上上手。

所以“运十”只用了10年的时间就做出来了,跟两弹一星是同等量级的事。

“运十”研制费用总计5.377亿元人民币,其中研制费3.34亿元,基建费1.747亿元,上海市提供流动资金0.29亿元,今天我们重新启动大飞机C919的研制,最初的预算是600亿-700亿元人民币,翻了多少倍呀!所以说“运十”的下马非常可惜。

《21世纪》:

您是在什么情况下加入到第二次论证中的呢?

路风

:

是因为写了一个关于大飞机的研究报告。那时正是大飞机论证最艰难的时候。

焦点并非是理论之争,而是人们各说各话。在《汽车工业报告》中我从多角度论证,技术能力是买不来的,所以我认为“运十”的下马不仅仅是抛弃了一个产品,而是同时摧毁了我们自己搭建的研发平台和研发体系,当然研发能力也就随之丧失。

2005年1月,我完成了近七万字的《我国大型飞机发展战略研究报告》,这份报告先是在内部发表,想必决策层看到了,以后又流传到社会。应该说,我的报告当时对更加强调自主创新的“民机派”提供了理论支持。

至于王大珩院士给国务院领导写信,他讲的是大飞机,但是并没有说是民用机还是军用机,所以才有后面就有军机还是民机的争议。

因为第一轮的论证有意见分歧,所以在2006年国务院提出进行大飞机的第二轮论证,这次论证的题目叫“大飞机实施方案的论证”。而且国务院明确表示,第二轮的论证载入到《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》的16个重大专项的论证中。

从题目看,前提就是国务院已经决定要上大飞机了,要讨论的只是怎么上的问题。《国家中长期科技发展规划》是由科技部牵头,当时提论证专家名单的时候,国防科工委、发改委、总装反对我参与,时任科技部部长徐冠华曾对我讲,既然国务院是让科技部牵头,找哪些人参与论证就是以科技部为主。

《21世纪》:

抛开这件事情我个人认为,徐冠华部长对中国科技发展以及重大战略项目的推进起了很大作用,是一个应该被记住的人。

路风:

他的最大贡献是促成自创新方针的提出,另一个是16个重大专项,都跟他有直接关系,最后变成了中央的决策。第二轮专家论证组由19位成员组成,尽管相关部委对名单中的部分论证专家存在争议,但最终获得高层批准。

论证组专家包括一二航集团高层、学者、技术专家,以及来自用户方的代表和中国国际工程咨询公司的相关负责人。论证组由身为两院院士的歼8II总设计师顾诵芬、北京航空航天大学校长李未、原中国第二航空集团总经理张彦仲担任主任委员。我和高粱作为学者参与其中。由于当时中央的决心已经很明显,所以第二轮论证过程没有太大的冲突。

2007年2月26日,时任国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,听取大型飞机重大专项领导小组关于大型飞机方案论证工作汇报,原则批准大型飞机研制重大科技专项正式立项,同意组建大型客机股份公司,并要求尽快开展相关工作。

需要说明的是,第一轮论证中的军机和民机之争是一个零和博弈,但第二轮论证的结果是军机民机一起上,化解了矛盾。我属于“乐观其成派”,中国这么大,民机、军机都需要,都应该干。2007年3月,中国宣布启动大飞机工程, C919在上海,“大运”在陕西。

3、

“运十”下马摧毁了大飞机的研发平台

《21世纪》:

我两次到上海采访,最伤心的记忆是在上飞与一位曾经参与“运十”的老工人的交谈,在ARJ-21的组装车间,他告诉我,现在的飞机是搞组装,而研制“运十”的时候,发动机、航电系统包括线缆都是我们自己做的,仅在上海就有30多家无线电配套厂,建立了大飞机的产业链。您怎么看这个问题?

路风:

不能把ARJ21和C919说成是“组装”,因为整个项目和总体设计是自主的,与组装外国产品有本质区别。当然,现在研制的大飞机,许多系统都需要进口。

“运十”下马,它瓦解了中国的配套能力。正如那位老工人所说,“运十”下马了以后,产业链也就随之断了,或者说是能力的基础也断了。当年参与“运十”的人都退休了。

30年来,虽然北航每年都有毕业生,但是这些年轻的工程师谁做过大飞机呢?所以“运十”的下马,绝不仅仅是扔掉了一架飞机,而几乎是自废武功,中国从此丧失了民用客机的产品开发平台,其结果就是中国民用航空技术能力的长期停滞和倒退。

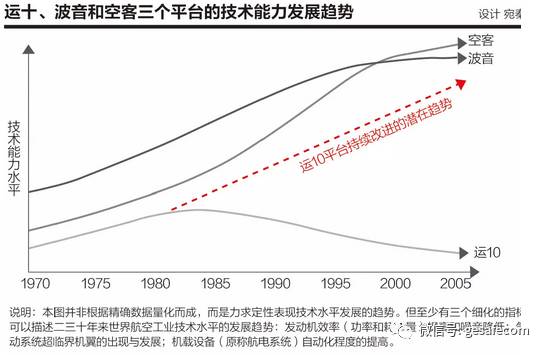

但在同时,波音和空客在各自的产品开发平台上连续改进和创新,技术能力随着产品更新升级而不断提高。

于是,中国的技术能力与美国、欧洲的技术能力差距在过去二十年间呈现出剪刀差的趋势,越拉越大。

这种不断拉大的差距实际上造成中国再进入民机领域时所遇到的不断抬高的门槛。20多年后当我们重新做大飞机的时候,现实的问题是,国内已经没有相关的产业链了,一切都要从头开始。

《21世纪》:

目前商飞采用的是“主制造商与供应商模式”,这是世界潮流或者通常做法,还是不得已而为之的选择?

路风:

这个模式本身是没问题的,波音空客也是这种模式。但是我们与这两家有很大的区别。

虽然波音把一些研发甩给日本等国,但是波音之前飞机的所有主要部件都是自己做的,产业链曾经在自己的手中,只是因为成本原因现在不自己做了,但是能力从来没有中断过,他们有技术和能力去协调供应链,波音就是供应商的老板,供应商就是供货的,恐怕这点商飞还做不到。商飞很可能有时不得不听供应商的,因为我们懂得不多。

为什么会造成这种局面?根本原因就是我们没有经验。我认为技术包括两种性质的知识:

一是通用或显性知识,二是缄默或隐性知识。

通用知识是原理性的,在一定程度上具有公共产品的性质。但缄默知识及其衍生出来的各种诀窍和操作细节,获得的途径只能是经验,即只能从实践中学习而来。从这点来看,因为我们缺乏经验,所以说表面看上去都是主制造商-供应商模式,实质上还是有区别的。

《21世纪》:

现在商飞为C919成立了16家合资公司,您怎么评价?

路风:

事实上,对于像飞机(特别是大型客机)这样高度复杂的产品,其产品开发的关键不是对某种单项技术的掌握,而是综合各种技术的能力。这种“综合”集中体现在飞机设计的总体方案上。这一点商飞选择自主研发的道路是正确的。

至于成立合资公司,很明显,其目的是为零部件的国产化,这是我们几十年的思路。中国汽车行业为实现国产化就是成立很多合资公司,但是没有德国供应商,我们自己能干吗?

问题就在这里。供应商没有让一架飞机飞到天上去的本事,他们只能做航电、发动机等,让一架飞机飞起来是主制造商的本事所在。即便波音所有的配套全是来自供应商,那也是我让你做什么你就得做什么,波音做飞机做了快100年了,他们知道让飞机怎么飞,所以供应商肯定老老实实听波音的。

而中国商飞这个主制造商-供应商模式,缺少的是经验基础和能力基础。

此刻我们千万不能盲目乐观,甚至说出技术领先,技术领先不是有决心有钱就能做到的,技术领先靠的是长期的技术积累。总之,我认为做总比不做好,我们现在做不到最高水平说明没有经验,但不做就永远没经验。

4、

商飞一定要坚定地走下去

《21世纪》:

C919即将下线,但是在此之前,因为首飞时间的顺延,商飞曾面临很大的压力,您怎么看?