上一回,我在講述《燕然山銘》刻石文本在歷史上的流佈狀況時,曾着重指出,在趙家人坐金鑾殿那一朝,有一位名叫劉球的學者,在纂集《隸韻》時就已經利用過一種《燕然山銘》的拓片或是摹本(案拙撰“《燕然山銘》漫筆之一”《班固〈燕然山銘〉刻石的發現與舊傳拓本、另行仿刻及贗品》,2017年8月21日發佈於騰訊《大家》專欄,發佈時易題爲《歷史上的〈燕然山銘〉拓本、仿刻和贗品》)。這不僅是《燕然山銘》刻石文本流佈於世的一項重要事件,而且《隸韻》輯存的文字,也是我們現在研究《燕然山銘》石刻的寶貴資料。這是因爲燕然山上現存的銘文,殘損已經相當嚴重,趙家那一朝人錄存的這些內容,不僅可以補充其闕失,還可以幫助我們辨識那些筆畫缺損或是模糊不清的文字,以最大限度地重新覈定《燕然山銘》的初始形態。因此,不管他們當時得到的是拓本,還是摹本,都不容忽視。

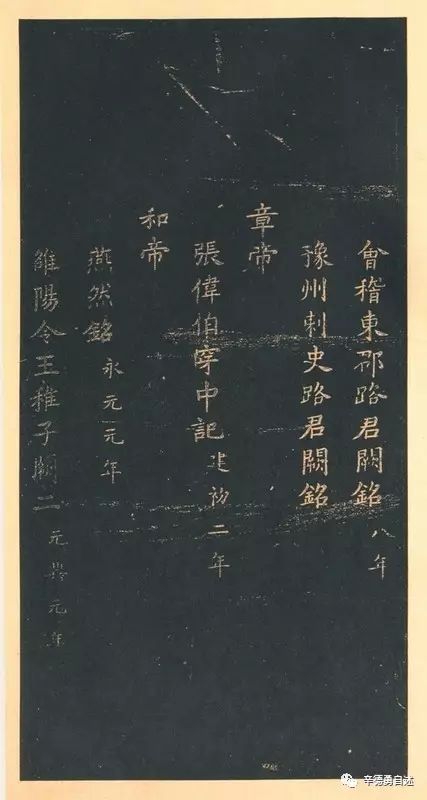

上海圖書館藏宋拓殘本

《隸韻》卷首《碑目》

對待古物,古董商衹看重其稀少和精美程度所帶來的金錢價值,而現代自視“預流”的高端學者,則衹在意其是不是“新”,也就是是不是剛剛挖出來的,或是自己剛剛看到的。在這樣的學術氛圍下,寰海內外,以“新史料、新發現、新問題”作橫幅的學術會議,一場緊接着一場,場場爆滿,大有非“新”無學、“舊書”免讀免談的勢頭。

然而,包括金石學研究在內的傳統學術研究,其本初形態、或者說正宗形態,卻不是這樣。開闢清朝樸學風尚、同時也是爲清代金石考辨奠定基本範式的一代學術宗師顧炎武,是用“增高五嶽,壯廣百川”這八個字來概括金文石銘等各種新出文獻的史料價值(顧炎武《金石文字記》),即把新出土、新發現的史料,放在傳世基本史料的輔助地位。相對於傳世文獻的記載,它衹能起到很次要的補充作用。用大俗話講,不過敲敲邊鼓而已。按照顧炎武倡導的學術路徑,中國古代文史研究的主脈,始終應以傳世基本文獻爲基礎。我體會,這纔是一條正路。

當然,對於我來說,這也衹是一項總體原則,並不等於對待每一項新的發現、每一個具體問題,在展開具體論述時,都要機械地把傳世史料擺在核心的地位。這一原則的實質性意義,是立足於傳世基本文獻爲我們提供的更豐富、更系統的歷史事實。在這些歷史事實的基礎上,纔能恰如其分地認識新知新見史料的價值;也衹有在這些歷史事實的基礎上,纔能更加深刻、也更爲充分地解析新知新見史料所蘊涵的歷史信息。

具體落實到這裏談論的《燕然山銘》問題上,就是宋代在很小範圍內一度存有的拓本或是摹本,通過劉球的《隸韻》,將其中部分文字留存下來,成爲傳世文獻的組成部分。與作爲一般研究背景的普通傳世典籍不同的是,《隸韻》收錄的《燕然山銘》文字,與最近發現的該銘刻石,具有最爲緊密的血緣關係,對研究現存的石刻銘文,當然具有特別重要的意義。而我們若是把兩眼僅僅聚焦於“全新”的發現,就很容易忽略《隸韻》輯存的這些內容。

在我公佈前一篇文稿,簡單指出《隸韻》所收銘文的重要價值以後,一些讀者對其真假提出懷疑。其實這也是我從一開始就考慮到的問題。我在研究文史問題時特別注重以傳世文獻爲基礎,強調重視傳世文獻,但並不是盲目地唯此是崇而不加甄別。

劉球宣稱他看到並且利用了《燕然山銘》,其令人滋疑的地方,是我在“《燕然山銘》漫筆之一”已經提到的——因燕然山上刻石遠在趙家那一國疆界之外,通常無從採錄,以致當時的士人,恐怕已很難獲取其拓本或是摹本。這是很容易想到的事情,也是兩宋文人學士可能面臨的困難。

可是,交通往來存在困難,並不等於通路業已隔絕。在兩宋時期,對峙的南北雙方,在很多時候,實際上保持着經常而且通暢的交往。

首先,宋遼、宋金之間的使節交聘往還,是制度化的行事,非常頻繁,甚至連年不斷。在大多數情況下,除了官方互送的大量禮品之外,雙方使節,都與對方有很正常的人情往來,有禮品的饋贈,其中也包含文化方面的交誼,這些使節還普遍在對方從事一定的私人貿易行爲,並非視若寇仇。

譬如,蘇軾的老弟蘇轍,曾出使遼國,在旅途中寫詩寄給大哥,其中有句云:“誰將家集過幽都,逢見胡人問大蘇。”(蘇轍《欒城集》卷一六《奉使契丹二十八首·神水館寄子瞻兄四絕》)這是契丹方面人士與蘇轍談論蘇軾詩文的實錄。回朝後,蘇轍對這一經歷,有更詳明的記述,乃云:

本朝民間開版印行文字,臣等竊料北界無所不有。臣等初至燕京,副留守邢希古相接送,令引接殿侍元辛傳語臣轍云:“令兄内翰〔謂臣兄軾〕《眉山集》已到此多時,内翰何不印行文集,亦使流傳至此?”及至中京,度支使鄭顓押宴,為臣轍言先臣洵所爲文字中事迹,頗能盡其委曲。及至帳前,館伴王師儒謂臣轍:“聞常服伏苓,欲乞其方。”蓋臣轍嘗作《服伏苓賦》,必此賦亦已到北界故也。臣等因此料本朝印本文字多已流傳在彼,其間臣僚章疏及士子䇿論,言朝廷得失,軍國利害,蓋不爲少。兼小民愚陋,惟利是視,印行戯褻之語,無所不至。若使得盡流傳北界,上則洩漏機密,下則取笑夷狄,皆極不便。訪聞此等文字販入虜中,其利十倍。人情嗜利,雖重爲賞罰,亦不能禁。(蘇轍《欒城集》卷四二《北使還論北朝所見於朝廷不便事》之二《論北朝政事大略》)

這不僅充分說明使節與對方人員在文化上的密切交往,同時也反映出契丹方面對宋朝文化的強烈需求和普遍瞭解。又如金人許亢宗記錄其北使行程,詳細描摹了他與金國君臣伴使之間酒食歌歡以至踟躕不忍相別的親昵場面(許亢宗《奉使行程錄》)。

在這種情況下,基於北宋中期以後日漸興盛的金石學風尚,個別出使於遼、金的趙家使臣,若是像契丹館伴王師儒向蘇轍求取茯苓方一樣,拜託遼金方面的接待人員幫助尋覓《燕然山銘》的拓片或是摹本,以滿足個人的興趣,應該不會存在太大困難。南宋人樓鑰就講道過南渡以後的文人“時將一二餽北使”以換取北人摹刻蘭亭《修褉圖序》碑拓本的事情(宋樓鑰《攻媿集》卷七七《題羅春伯所藏修禊圖序》)。

另一方面,宋與遼、金之間,還普遍設立專門的榷場從事南北貿易,交易的貨物品類繁多,數額巨大。同時,在官榷場之外,民間還有相當活躍的私下的貿易活動,更進一步增進了雙方的商品交易。

蘇轍所說宋人向契丹販售刻本書籍的情況,就是一種違禁的走私貿易。這是因爲宋朝嚴禁向契丹輸出《九經》以外的任何書籍,早在真宗景德三年九月,即“詔民以書籍赴沿邊榷場博易者,自非《九經》書疏,悉禁之。違者案罪,其書沒官”(《宋會要輯稿·食貨》三八之二八)。南人可以向北人私自販賣各種違禁的書籍,北人給南人提供並不觸犯官府忌諱的往古石刻文字,自然更是順理成章的事情,南宋人即明確記載“北客有以雜碑至榷場貿易”者(宋樓鑰《攻媿集》卷七七《跋先大父嵩嶽圖》)。清代著名金石學家翁方綱,即謂劉球之書所依據的碑刻拓本乃多從宋金榷場貿易得來,有詩句評述云:“淳熙初二載,榷場孰取皆。漢碑萃兖濟,陜洛通江淮。”(翁方綱《復初齋詩集》卷六三《石畫軒草》六《書隸韻後五首》之二)

在這種情況下,像劉球這樣專門蒐討漢代碑刻文字的文人,完全有可能通過這種官私貿易渠道,請託對方的商人代爲找尋,並獲取《燕然山銘》的拓本或是摹本。當然,出現這種情況的文化背景,是北宋中期以後趙家那一朝學人對碑刻銘文的強烈關注,有那個心,纔會做那種事。

明瞭這樣的社會背景,也就很容易理解,宋朝人看到劉球書中引錄《燕然山銘》刻石的內容,是不會感到特別驚訝的。上一回我已經講到,是洪适率先擬議編纂《隸韻》未竟卻由劉球成就其事。不知是不是有些酸,洪适對劉球此書,頗有訾議,然而他衹是指斥其書“借標題以張虚數,其間數十碑,韻中初無一字”,並且注意到書中“凡《隸釋》碑刻無一不有,驚其何以廣博如是”(洪适《盤洲集》卷六三《書劉氏子隸韻》),按照清人秦恩復的說法,就是“驚其廣博,哂其疏略”(清嘉慶十五年秦恩復重刻《隸韻》卷末附秦氏《後序》),亦即僅僅抨擊劉氏徒列碑名而未收其字,卻沒有揭出《隸韻》還有比這更爲嚴重的弊病——僞製或是採錄贗造的碑文,沒有對劉氏書中還列有《隸釋》未能集錄的《燕然山銘》表示絲毫驚奇。須知在漢碑研究方面,洪适是一代頂尖高手,清四庫館臣稱譽他的《隸釋》說“自有碑刻以來,推是書爲最精博”(《四庫全書總目》卷八六),因而,《隸韻》若是採錄了贗造的《燕然山銘》,恐怕很難逃過他的法眼。我想,這一點,應當作爲我們討論《燕然山銘》真僞問題的重要參考。

同時,劉球本人一門心思琢磨漢碑的字體字形,他本人就是這方面的專家,又豈能輕易上當受騙?即使贗造拓本能夠售賣於彼,製作時也必然要有舊拓可依。須知造假也是技術含量很高的行業,其工藝水平,需要在迎合市場需要的過程中,逐漸發展成熟,而在宋代,這個行當還剛剛起步,製作的技藝,尚相當低劣。如友人裴煜曾向歐陽脩講道:“煜嘗謂周秦東漢,往往有銘傳於世間,獨西漢無有。王原叔(案王洙字原叔)言華州片瓦有‘元光’字,急使人購得之,乃好事者所爲,非漢字也。”(歐陽脩《集古錄跋尾》卷一《前漢雁足燈銘》附錄《裴如晦帖》)簡單的一個瓦片,製作得竟如此粗劣,可以想見,其後在北宋後期以至南宋時期,依據舊拓翻刻仿刻者容或有之,而要想完全憑空贗造出一篇堂堂煌煌的《燕然山銘》,以至矇騙得過洪适、劉球這樣的第一流專家,可能性實在不會很大。我們看一看碑賈在清末憑空硬造的“雲梯本”《燕然山銘》有多拙劣,就能更好地理解這一點。

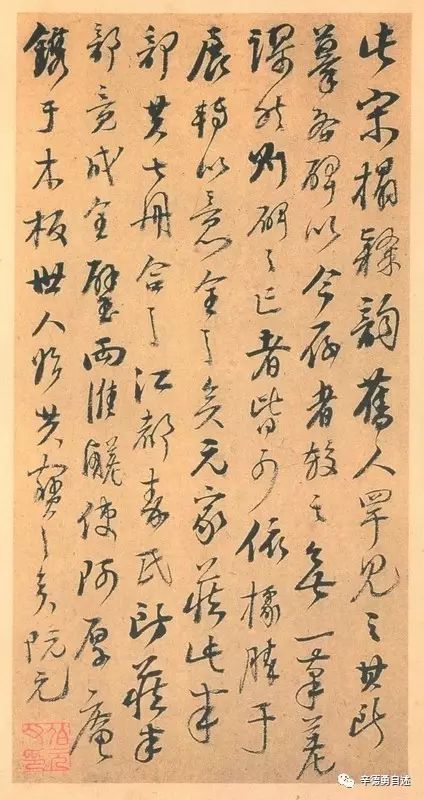

下面再從劉球《隸韻》一書轉摹字形的準確性角度,來分析一下其採錄《燕然山銘》的可信性。請看清人阮元這樣評價《隸韻》摹寫漢碑字跡的忠實程度:

其所摹各碑,以今存者較之,無一筆差謬。

近代金石學家褚德彝也評價說:

是編撫寫得真,不失原碑之面目,兩京逸碑,得存梗概。

上面的評語,見於上海圖書館藏宋拓印殘本《隸韻》附阮元、褚德彝兩人的跋語。我本人對書法筆意略無所知,但願意相信像阮元這樣的飽學之士所做的判斷。另外,如前此在“《燕然山銘》漫筆之一”所述,清代專長於漢碑的學人錢泳,曾特別談到《隸韻》採錄的《燕然山銘》,而他也沒有對其真贗提出任何異議(錢泳《履園叢話》卷九《碑帖》之“漢燕然山銘”條)。劉球對採錄的其他漢代碑刻文字既然能夠如此精準,誰又能夠憑空贗造出與真本略無差異的《燕然山銘》以致令其上當受騙,同時也讓阮元和錢泳等箇中高手都看不出絲毫破綻?這都是不大好想象的事情。

上海圖書館藏宋拓殘本

《隸韻》附清阮元跋

綜合上述各項原因,我認爲,從外在條件來看,我們沒有理由,非要懷疑《隸韻》所錄《燕然山銘》的可靠性不可。那麼,現在《燕然山銘》的原石已經發現,兩相對比,不就可以輕而易舉地判定其真僞了嗎?事情並沒有這麼簡單。要是真這麼簡單,我也就不會在上面花費這麼多筆墨了。

現在我們面臨的問題,首先是這一銘文的發現者,亦即中蒙聯合考察人員,還沒有公佈比較清晰的拓本,而目前在互聯網上流傳的圖片,其大部分文字相當模糊,還有很多字跡根本無法辨識。在這種情況下,能夠做出準確對比的文字,十分有限。

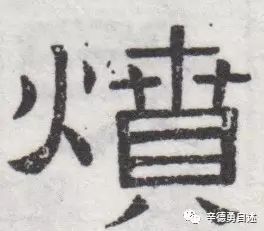

儘管如此,我還是儘可能做了這樣的比對工作,結果是:第一,總的來說,我還沒有發現字形與石刻出入較大的文字,而且大部分都很吻合;第二,石刻中有一些構形比較特殊的字,在其他漢代石刻中很少看見,而《隸韻》的字形恰恰與其完全相同。例如,“王師”的“師”字,《隸韻》作“ ”,石刻中的文字,與之完全吻合。這是憑空臆造很難做到的事情。綜合這兩點情況,我認爲《隸韻》收錄的《燕然山銘》,基本上也可以從內證方面排除假冒僞充的可能。

”,石刻中的文字,與之完全吻合。這是憑空臆造很難做到的事情。綜合這兩點情況,我認爲《隸韻》收錄的《燕然山銘》,基本上也可以從內證方面排除假冒僞充的可能。

需要說明的是,《隸韻》中也有個別文字,與石刻拓本稍有出入。如“宿憤”的“憤”字,《隸韻》左旁作“火”字,書作“ ”,而拓片似如常見字形,鐫作“豎心”。但豎心旁與火旁差距並不是很大,本來就很容易混淆互譌,而宋拓本《隸韻》中類似的文字譌誤,頗有一些類似的情況。

”,而拓片似如常見字形,鐫作“豎心”。但豎心旁與火旁差距並不是很大,本來就很容易混淆互譌,而宋拓本《隸韻》中類似的文字譌誤,頗有一些類似的情況。

例如,宋人洪适即已指出:“《孔宙碑》‘南 孔饁’、《王純碑》‘粥糜凍餒’,文理判然,此書乃以‘

孔饁’、《王純碑》‘粥糜凍餒’,文理判然,此書乃以‘ ’作‘敏’,以‘麋’作‘䴢’。”(洪适《盤洲集》卷六三《書劉氏子隸韻》)後來清人秦恩復依據宋拓重刻《隸韻》時,倩金石學大家翁方綱,對照原碑,做了上、下兩卷的《考證》,附於篇末,也訂定書中一些同類舛譌,而秦氏本人更概括指出其中典型事例云:“如《荀君碑陰》以‘友’作‘支’,……《唐扶頌》以‘季’作‘掌’,《郙閣頌》、《婁壽碑》以‘愛’作‘舜’,此類甚衆。”(清嘉慶秦恩復刻本《隸韻》卷末附秦氏跋語)。基於這樣的實際情況,更不大好想象贗造者非要杜撰出一個沒人見過、因而也不大容易被人認可的字形來以自暴馬腳。

’作‘敏’,以‘麋’作‘䴢’。”(洪适《盤洲集》卷六三《書劉氏子隸韻》)後來清人秦恩復依據宋拓重刻《隸韻》時,倩金石學大家翁方綱,對照原碑,做了上、下兩卷的《考證》,附於篇末,也訂定書中一些同類舛譌,而秦氏本人更概括指出其中典型事例云:“如《荀君碑陰》以‘友’作‘支’,……《唐扶頌》以‘季’作‘掌’,《郙閣頌》、《婁壽碑》以‘愛’作‘舜’,此類甚衆。”(清嘉慶秦恩復刻本《隸韻》卷末附秦氏跋語)。基於這樣的實際情況,更不大好想象贗造者非要杜撰出一個沒人見過、因而也不大容易被人認可的字形來以自暴馬腳。

《燕然山銘》摩崖刻石實地場景

像這樣一些差謬,形成的原因會有很多。看一看《燕然山銘》高懸於陡壁的狀況,我們就很容易理解,當年要想獲得一份精良的拓本或是摹本,會存在很大困難,拓本或摹本中出現這樣的差誤,自是情理之中的事情(考慮到北地草原不易覓得拓工的情況,劉球所得或許更有可能是摹寫的文本)。除了拓本模糊失真或是轉摹譌變之外,裝裱不慎,有時也會造成字跡的改變,如翁方綱在校訂《隸韻》的文字時就曾指出:“南宋時北碑隔遠,其裝褾時紙痕揉溼,不免有失真之慮也。偶有差誤,莫之能正。”(翁方綱《隸韻考正》卷上)在《隸韻》收錄的《燕然山銘》中,我們還可以看到,“永寧”的“寧”字,是寫作“寍”,字形非常特殊,而石刻中的字跡卻是鐫作常形,爲“寧”。像這樣的差異,除了捶拓或是摹寫的譌誤之外,就也有可能是裝裱過程中造成的變易。充分考慮劉球所獲《燕然山銘》文本的獨特性,也就是捶拓和摹寫的難度,還可以推測,《韻略》中所收“寅亮”的“寅”字被書作“ ”形,很有可能也存在同類性質的變易。

”形,很有可能也存在同類性質的變易。

所以,僅僅根據這樣的出入,還不足以裁定《隸韻》依據的拓片或是摹本是出自賈人僞造。

總的來說,目前可供比勘的樣本太少,還難以做出十分周全的歸納總結。那我爲什麼非要現在就急急忙忙地談論這一問題,等將來考察者公佈更加清晰的照片後再來討論,豈不更好?

首先,既然目前並沒有強硬的證據能夠證明《隸韻》收錄的《燕然山銘》文字係出自僞造,那麼,我們爲什麼不先來積極地參考、利用這些文字而非要將其摒棄不看呢?在具體處理相關問題時,我們儘可以審慎斟酌,多方求證,但在相關資料非常稀少的情況下,理應合理地引入參據,而不是在似真似僞之間先做“有罪推定”,將其斥作贗品。又不是耗費鉅額公帑去購買什麼真假難定的文物,這也傷不着誰,又何必要將其拒之門外不可?

其次,揣摩網上看到的照片,我推測,原石保存的狀況,實際已經很差,泐損相當嚴重,因此,這次捶打出來的拓片,大致也就是我們已經看到的樣子,將來正式公佈的圖片,估計也不會比現在清晰太多,恐怕很難會有根本性的改變。同時,從另一方面看,石刻中那些模糊不清的字跡,實際上是需要結合傳世《燕然山銘》的文字來識別判讀的;一些完全無法辨識的字跡,更有賴傳世銘文的補充。而要想做出儘可能完善的判讀和補充,就不能不儘量知悉並積極利用傳世銘文中最接近原石的內容。昔清人阮元即謂《隸韻》輯存的漢碑文字,於“碑之亡者,皆可依據”(上海圖書館藏殘宋拓印殘本《隸韻》卷首附清阮元跋),亦即可以依據《隸韻》來彌補原石佚失的缺憾,瞭解相關文字的結構和筆法。對於今存《燕然山銘》所缺損的文字,當然可以同樣辦理。這樣,及早把《隸韻》收存的《燕然山銘》文字納入研究的視野,就是一件很有必要的工作了。

內蒙古大學中方考察人員公佈的

《燕然山銘》原石拓本照片

我相信,這樣的工作,衹會推動相關研究取得進展,甚至有助於《燕然山銘》的研究走上更加合理的軌道,而不會造成什麼妨礙。哪怕最終證明《隸韻》利用的銘文並不可靠,也是首先需要有人提出這一問題,探討這一問題,纔能在大家的積極關注下,有理有據地將其排除在外。由於現存石刻已經闕失很多文字,辨明《隸韻》所收文字可靠與否,這本身就是審定《燕然山銘》文本不可或缺的一個重要環節。

爲充分做好這一工作,我先是很笨很笨地從《隸韻》中輯錄出所有《燕然山銘》的文字,總共有47個字。這47個字,來自如下三個不同的版本。(1)《中華再造善本》叢書影印的國家圖書館藏宋拓印殘本。從中輯錄17個字。這個版本,拓印得非常清晰,殘存的內容也相對較多。(2)《中華再造善本》叢書影印的上海圖書館藏殘宋拓印殘本。從中輯錄10個字。這個版本,拓印的清晰程度,較國圖殘本要差很多,殘存的內容,也比國圖本要少很多。(3)清嘉慶十五年秦恩復據宋刻拓本重新刻印的版本,使用的是中華書局影印的本子。從中輯錄20個字。上面諸本的排列次序,也是輯錄文字的優先次序,即前面有的,後面就不再輯錄。秦恩復本雖然是一部依據宋拓本重刻的完書(衹是缺少一頁劉球進呈的表文),而且秦氏校刻精審,世稱善本,“然取以相較,點畫波髮之間,難免有失真之處”(上海圖書館藏宋拓印殘本《隸韻》附褚德彝跋語)。所以,我首先儘可能先利用宋代拓印的殘本,而用秦刻補其闕失。

在這裏附帶說明一下,殘宋拓本的“書版”,清人翁方綱以爲是石刻(說見秦恩復刻本卷首翁氏撰《重刻淳熙隸韻序》),而楊守敬後來“細玩此本”,以爲“當日亦是木質”,蓋以其“無泐痕,墨色深淺不一知之”(上海圖書館藏宋拓印殘本《隸韻》附楊守敬跋語)。揣摩拓本的印製狀況,目前我傾向認同楊守敬的看法,它應是一種木刻的拓印本。中國至遲在南北朝時期,就已經應用拓印技術復製文獻文字,先於雕版印刷技術很多年。這是一種獨特的印製形式,有雕版印刷無法取代的長處。因而在宋代雕版印刷普及之後,非但沒有被淘汰出局,反而還在一些特殊的方面,應用的範圍有所擴展,即主要用於拓印一些特殊形式的文獻(指上石抑或鐫木的目的,主要即供以傳拓),其中包括地圖、圖畫、書法名蹟、普遍流行的官箴私銘以及處事格言等等,再有就是像《隸韻》這種對字形準確程度要求較高的書籍。宋代像這樣拓印的書籍,還有薛尚功著《歷代鐘鼎彝器款識》等。多年前我曾在日本關西大學舉行的一次學術會上宣講過對這一問題的初步認識,但還很不充分,其後也一直沒有顧上再做深入的探討,但願以後能稍有暇時得以繼續這一研究。

從《隸韻》中輯錄出這些文字,衹是進一步審定《燕然山銘》文本的基礎工作之一,而審定《燕然山銘》文本的工作,需要一步一步地漸次展開。因此,我在這裏衹是儘可能明晰地向大家展示這些文本,這既是我下一步工作的重要準備,也是提供給石刻發現者的參考資料。石刻發現者直接面對原石拓片,看到的字跡自然更加清晰,他們或可利用我對這一資料的初步整理,做出更好的研究。

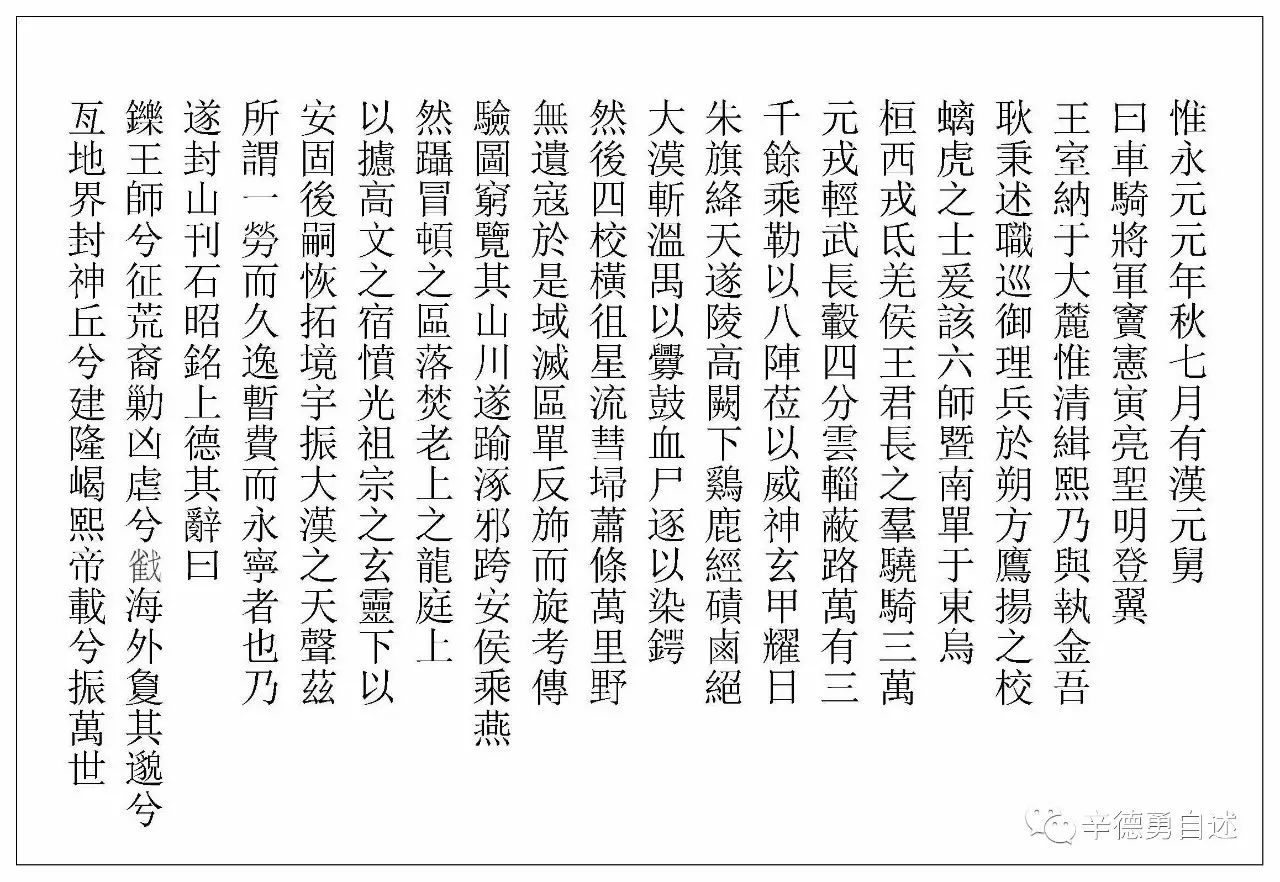

下面,我先根據澎湃新聞報道中提到的石刻銘文係鐫作20行這一基本情況,以自己對新見石刻拓本的辨識,將《後漢書·竇憲傳》載錄的《燕然山銘》,按照我揣測的刻石原有的款式,排列如下:

雖然我並不想在這裏全面考訂《後漢書》中《燕然山銘》的文字,但其中有兩點,因涉及刻石文字的排列形式,必須做出調整。這就是按照我的初步看法,石刻中沒有“遂踰涿郡”的“遂”字,也沒有篇末“銘辭”中的五個“兮”字。其中的“兮”字,在網上的圖片中衹能見到第一、二兩處,我判讀並不存在該字,其餘三處,是依此類推的推論。

刪除這六個石刻中實際並不存在的文字之後,銘文的排列狀況,應大體如下:

由此我們可以看出,這20行銘文的排列,在多數情況下,應是每行15字,這一規律性特徵十分重要。除第19行提行導致第18行未能刻滿外,其餘第1、2、5、10、14行的情況,目前我初步做如下推測:

(1)第1、2行是因石面斜下不宜刻字而不得不分別少刻三個或兩個文字;

(2)第5、14行是因《後漢書》文有脫佚而導致其似乎較其他諸行少了一個字,實際上每行也應該刻有15個字。

(3)第10行較其他各行少刻一字,這主要是由於“釁”結構過於複雜,普通一個字的位置容納不下,致使該行字數不得不做出調整。

由於網上的圖片實在不夠清楚,我又老眼昏花,其中有一些判讀和推測,容有差誤,但總體狀況,或許不會與實際情形有太大的出入。

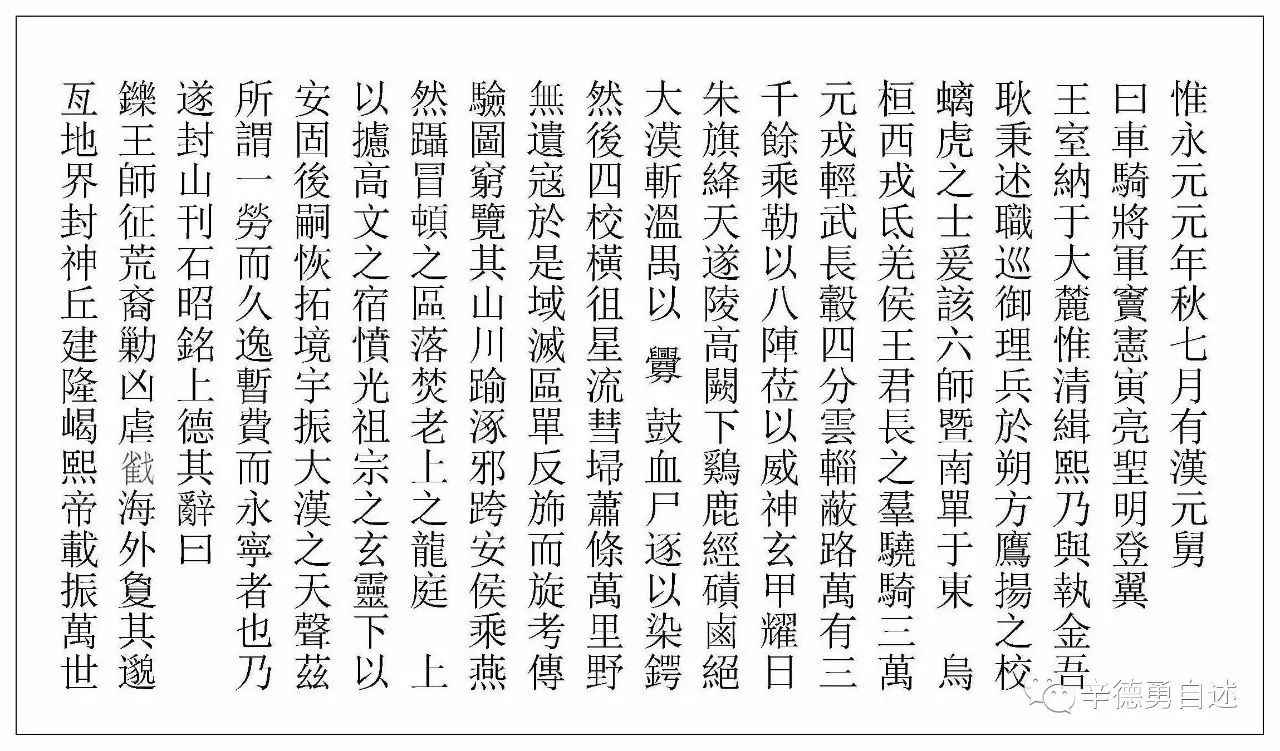

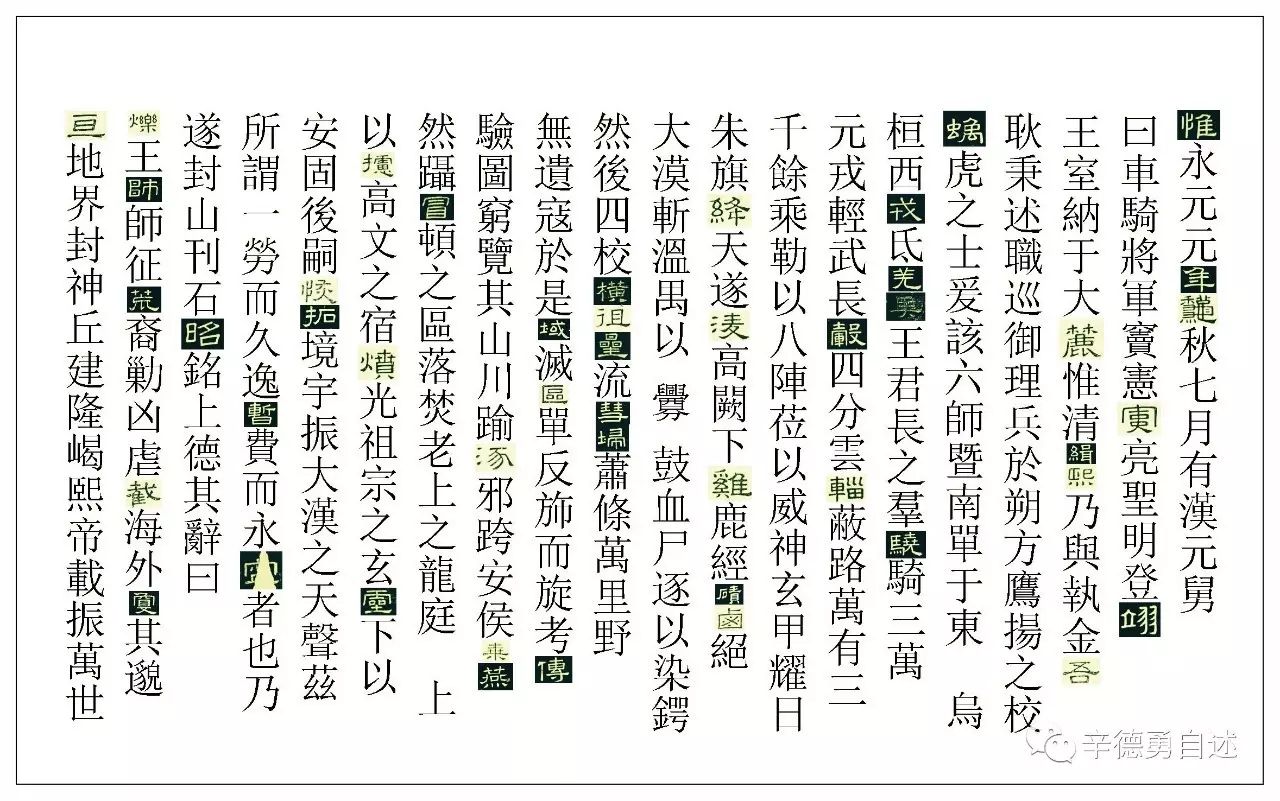

在此基礎上,若是把從《隸韻》中輯錄出來的《燕然山銘》文字植入其中(黑底字輯自宋拓印殘本,黃底字輯自清嘉慶秦恩復重刻本),,取代《後漢書》原有的文字,情況就是下面這樣:

需要說明的是,上圖中每行文字底部的參差出入,是所植入文字大小不一所造成的,並不是石刻的實際狀況。

這大體上就是我們現在所能知道的趙家那一朝人看到的《燕然山銘》,衹是其中一些文字的具體字形,還有待下一篇“漫筆”再做勘改。雖然這衹是他們眼中的一小部分景象,但能夠做出這樣的復原,已經彌足珍貴。

其中比較引人注目的是篇首“永元元年秋”的“秋”字,《隸韻》書作“ ”。今石刻拓本,此字模糊不清,其字形雖然已經無法辨識,但從留下的殘痕來看,結構顯得很複雜,不像“秋”這麼簡單,而與《隸韻》的“

”。今石刻拓本,此字模糊不清,其字形雖然已經無法辨識,但從留下的殘痕來看,結構顯得很複雜,不像“秋”這麼簡單,而與《隸韻》的“ ”形更相接近。另外,《後漢書·竇憲傳》中“登翼王室”的“翼”字,《隸韻》書作“翊”,這也是《隸韻》本與傳世文本顯著不同的一點。

”形更相接近。另外,《後漢書·竇憲傳》中“登翼王室”的“翼”字,《隸韻》書作“翊”,這也是《隸韻》本與傳世文本顯著不同的一點。

至於全面的文字覈校,不在本文的論述範圍之內,故上面植入《隸韻》的文本,除了前面所說刪除一“遂”字和五個“兮”字之外,一律未做改動。不過在這裏需要指出,對照原石拓本的照片,基本可以確定其與傳世文本之間有如下幾處重大不同:(1)“躡冒頓之區落”句,“區落”二字,石刻作“逗略”。(2)“恢拓境宇”之“境宇”二字,石刻作“畺㝢”。(3)“勦凶虐(兮)截海外”的“凶”字,石刻作“匈”,亦即匈奴的“匈”。至於對這幾處異文的闡說以及對《燕然山銘》文本的初步訂定,需要結合《文選》等書,具體一一說明。限於篇幅,在此無法展開。各位讀者莫急,且聽下回分解。

2017年8月26日記

本文2017年8月29日首發於《澎湃新聞》之《私家歷史》欄目http://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_1775961