“高峰之路——新时代语境下的中国画传承与创新”大型系列活动由《艺术市场》杂志社主办,艺术市场惠风书画院、《艺术市场》美术馆承办。为了能够对“新时代语境下的中国画传承与创新”这一命题进行系统梳理,并对相关艺术家的成果进行理论探究,我们将进行纵向与横向的比较与呈现,选择当代具有代表性的画家就其作品和此命题进行深度访谈,其中山水、人物、花鸟各10位,希望借此契机让每位艺术家主动树立“高峰意识”,探索通往“高峰之路”的思想、方法,主动承担起复兴文化中国梦的历史责任,将“新时代语境下的中国画传承与创新”提高到新的认识高度。中国画要发展,要再现中国画创作的新高峰,必须做到传承与创新,这应该是广大艺术家的共识,但如何传承、创新,如何面对当今艺术领域“有‘高原’缺‘高峰’”的难题,

本刊推出“高峰之路”专题,特邀人物画家十位:王涛、冯远、刘健、崔虹、孔维克、马海方、丁密金、王辅民、李昀蹊、张培生,以期引起广泛的讨论和深入的思考。

1981年毕业于中央美院中国画系。师从卢沉、姚有多、刘勃舒等。现为中国美术家协会会员、中国人民大学艺术学院客座教授、中国艺术研究院创作院特约研究员、荣宝斋画院教授、荣宝斋签约画家、北京文史馆馆员。

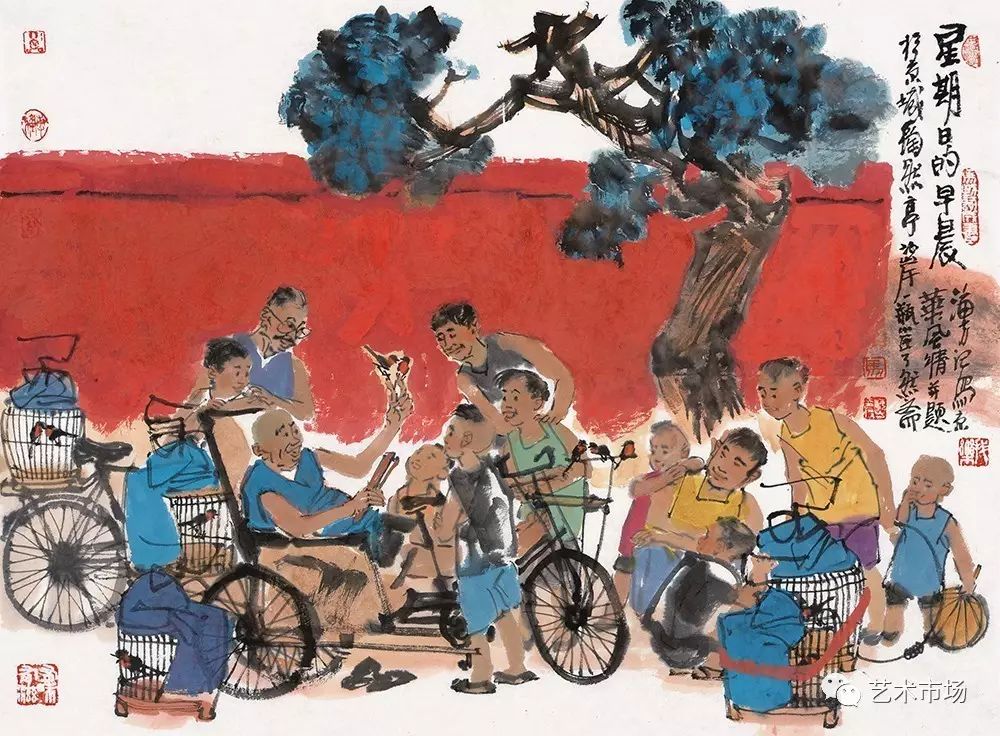

马海方几十年如一日,一直致力于京味艺术的收集、整理、发掘。他大量写生,勤奋创作,绘画题材由点到面,由浅入深,不间断地充实、发展、提高。作品涵盖老北京风情习俗之方方面面,笔精墨妙,引人入胜,风格独特,影响广泛。以没骨入画,适度勾线,在强调造型准确的基础上对人物做适度夸张,且设色巧拙明亮,不拘一格,在继承传统水墨的同时巧妙融入西画的一些技法、民俗的诸多元素,使之兼具观赏性与时代审美,形成独树一帜的绘画风格。

马海方《星期日的早晨》

身为“老北京”的马海方一直致力于京味艺术的收集、整理、发掘。他大量写生,勤奋创作,以没骨入画,适度勾线,在强调造型准确的基础上对人物作适度夸张,且设色巧拙明亮,不拘一格,在继承传统水墨的同时融入西画的一些技法、民俗的诸多成就,形成独树一帜的绘画风格,此次受邀参加“高峰之路——新时代语境下的中国画传承与创新”大型系列活动,接受《艺术市场》记者采访时表达出其独到见解。

《艺术市场》:中国画自东晋就形成了明确的评价体系,谢赫《画品》中提到的“六法”至今仍是衡量作品优劣、高低的重要标准,你如何看待中国传统绘画体系及其标准?

马海方

:

应该按照当时社会状况来评判其标准。当时,能够拿毛笔在纸绢上书写作画的均不是寻常人物,非帝王即文人,所以从这个时候有文人记录生活的痕迹,但是绘画以宫廷绘画为主,在人物造型和技法上均有严格的标准,这种标准使得传统绘画体系水平整体提升。唐以来尤其以白描表现生活的作品增多,这时期的作品是工笔画形成自己体系标志性的时代。宋代宫廷画院兴起,宫廷画师水平提高,一些文人到生活中写生,描绘江南水乡的润舍春雨,北方家园的干烈。转型期有不少文人画家逐步走向生活景色。至此,中国画逐步发展至高峰的时代到来。

人物画需要严格的造型,需要深入生活。而明以后,以文人画为主,文人画讲究诗书画印一体,以诗文入画是当时文人的时尚,这一时期的中国画,在创作上是为衰退期。根源是玩弄笔墨的多了,到生活中写生的少了。

马海方《磨剪子磨刀图》

《艺术市场》:在中国近现代的历史转折中,中国画受到西方文化艺术体系的冲击,中国传统绘画在某种程度上被动地面临改造或固守,如今在中西方文化交流日趋平凡的时代背景下,你如何看待20世纪以来中国传统艺术的调整、东西方艺术语言的融合?

马海方

:

明清时期,出现了利玛窦、郎世宁等一些传教士的油画作品,在观念上,这种中西结合的画法对传统中国人物画冲击很大,但只是一时的。

20世纪随着中国传统艺术的不断调整,东西方艺术在融合中脱变。徐悲鸿、刘海粟、常玉等一批留学生出国学习。其中,徐悲鸿以明确的理念改造中国画,具有开创性。包括后来的吴冠中等,是尝试用西画的理念改造中国画比较典型的人物。这批留学生回国后大多在艺术院校任教,将西方教学理念纳入教学。当时教学非常严谨,绘画基础是西方绘画体系,学生接触的东西也很多,但中国传统笔墨精神上有些薄弱。这个时期的调整虽然在某些程度上促进了中国人物画的发展,但也存在弊端,比如对中国传统的书法、国学等方面都不够重视。

近几年我发现有不少画家不在自己的作品上题字,有的仅盖上名章,或只落上自己后两个字的简称,怕字多了,画毁了。画家题字应题字如画,很多画画的练字该是常有的事,我们平时讲的书画家是指作品书和画不分家,过去古人不在画上落款而只盖印章的非常少见。画面有款应起到为画面增色、增加看点的效果。

现在绘画创作百花齐放,但对绘画有敬畏感的画家正在减少。近些年来,中国传统文化在世界文化中占有一席之地,笔墨纸砚、传统笔墨功夫正在回归、得到认同,这对于我们这些坚守传统的画家来说是一个认可。

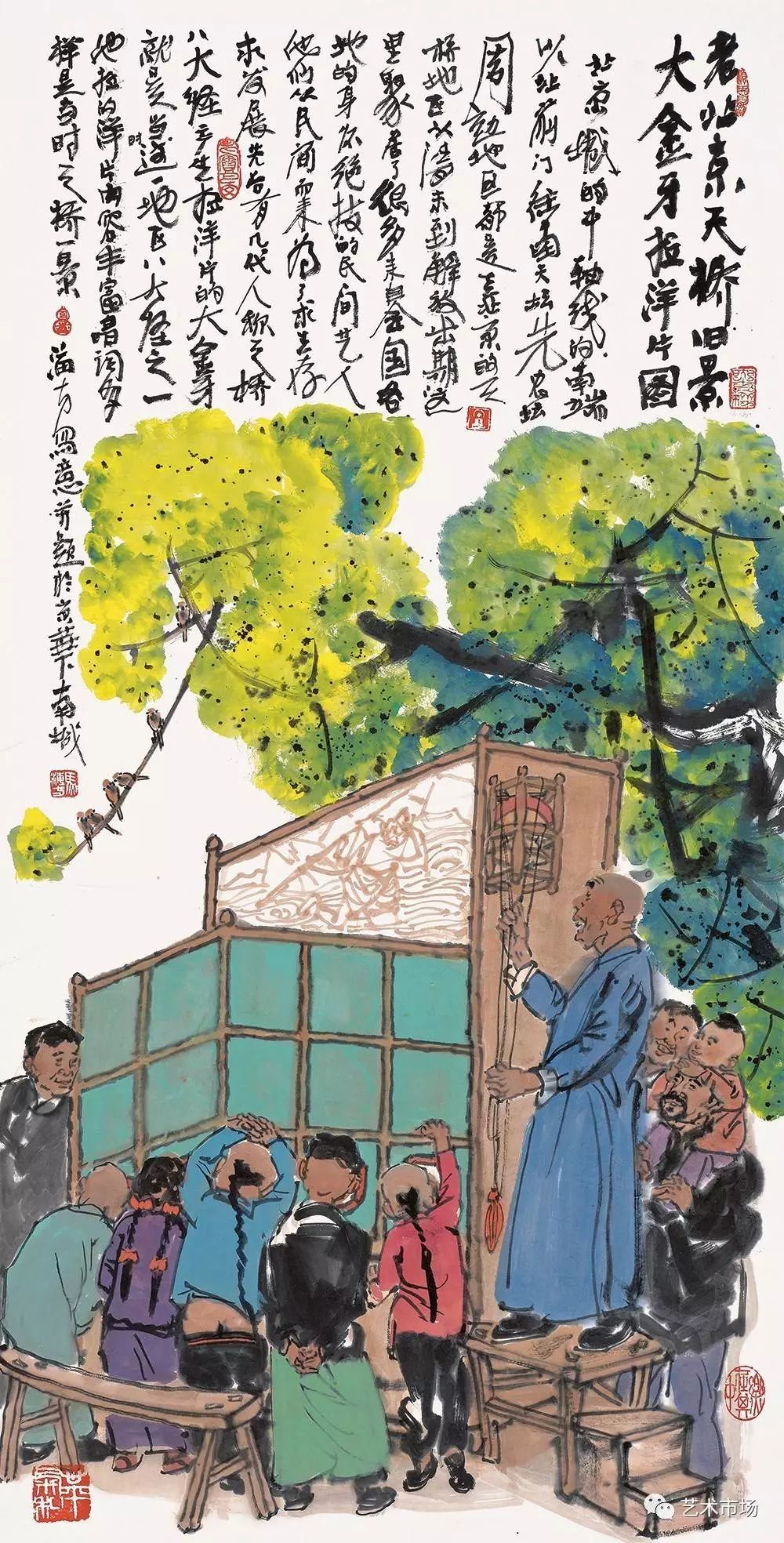

马海方《老北京天桥旧景》

《艺术市场》:有哪些艺术大师对你的创作理念起到引导作用,你的人物画创作大致经历哪几个阶段?

马海方

:

对我影响较大的还是中央美术学院的老师们,如姚有多、贾又福、刘勃舒先生,尤其是卢沉、周思聪先生,我的画从写生到创作灵感直接来源于他们。在人物画方面对我影响最大的是国画系的卢沉先生,他提倡写生,创作生活中的形象,创作生活中你所见到、感受到的东西。

刘勃舒先生是当时国画系主任,他带我们去写生,写生完一定要完成一幅创作,用这种方式来督促大家。生活中的写生还要归纳成带有自己想象加工的作品,这些决定了你走出校门后的创作能力。

从美院毕业后接触工作,我未曾离开北京系列。过去在美院学习的时候,听贺友直先生讲他画连环画创作总结的“四小”,即小人物、小动作、小场景、小道具。通过近几年的人物画创作,我想,在画面上再加点“小情趣”,这样画面可能更有看头,或更耐人寻味。

此外,连环画对我的启发很大,其造型、构图、勾线、连续性,对人物画家来讲起着重要作用,我认为我们60岁以上的人物画家都直接受到了连环画的影响。这几年我也在调整,在造型方面、绘画语言上在借鉴其他画种,或者通过写生来丰富自己的绘画语言。

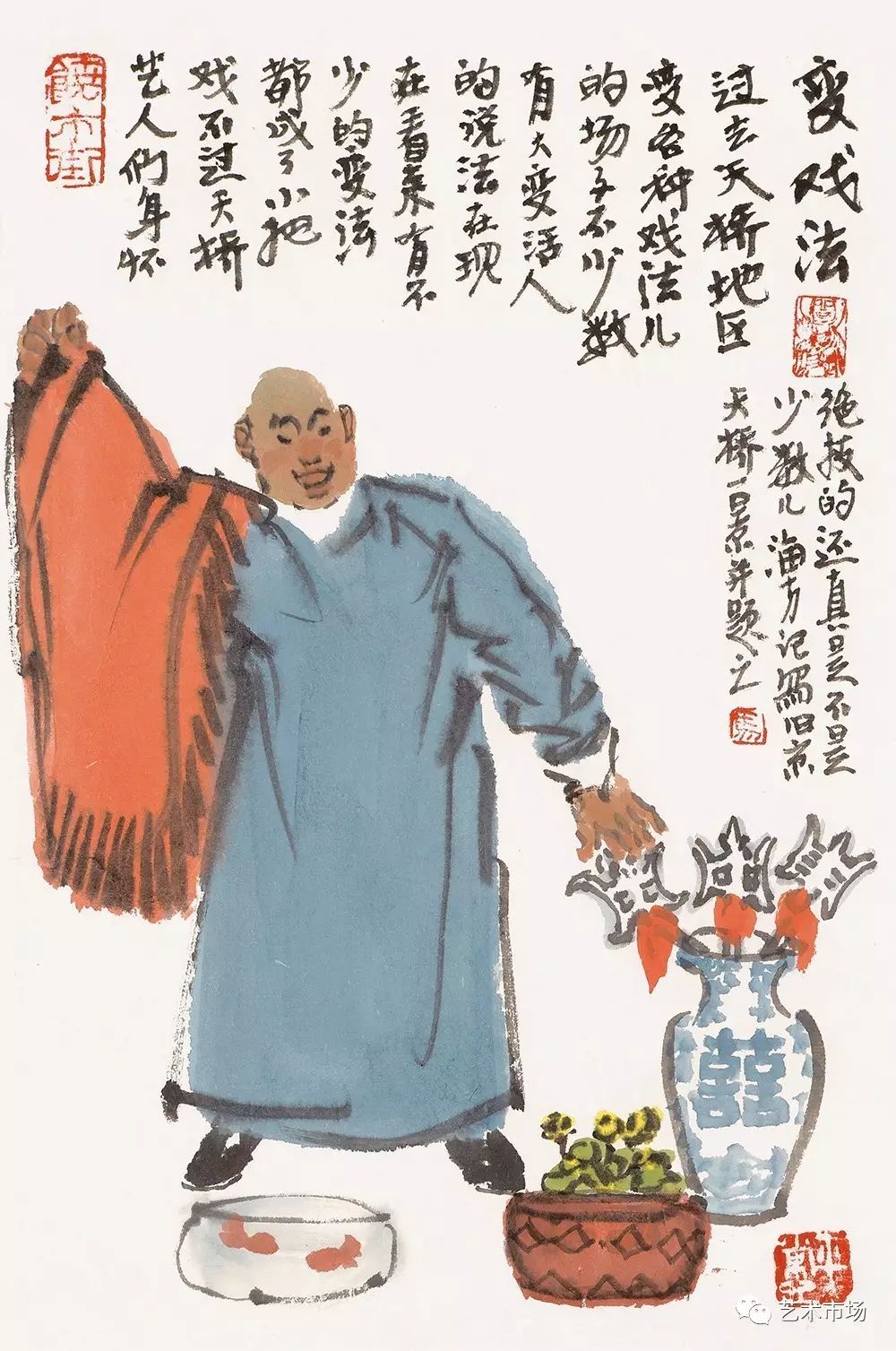

马海方《变戏法》

《艺术市场》:从作品创作中可以看出,你对于中国民俗借鉴很多,你是如何看待现当代艺术吸收民俗艺术语言的?随着时代的变迁及当代艺术的发展,当代艺术与民俗能融合吗?

马海方

:

这个关系是老北京的文化与绘画笔墨之间的关系。现在的北京,可能大家看到的是一个国际化大都市,但京味文化则要看这个城市现在的特点是什么,过去的特点是什么,其中过去很重要。我住在南城天桥边上,就是老北京文化尤其平民文化的集中地。

清代以后形成的民俗文化丰富多彩,除去琴棋书画,花鸟鱼虫被称为“北京四大玩儿”,哪一项北京人都玩到极致,玩出了北京人的心态、特色。再比如,“剃头挑子一头热”,这句话现在是形容对一种人在处理某事时的一种状态。以前剃头的在清朝需要掌握多种技能,如编辫子、刮脸、掏耳朵、清眼眉等。

后来北京有了剃头棚,同时也有理发师手拿一种“唤头”,走几步用铁条拉打一下,发出两块铁片接处振动声,声音很特别,传得又远,20世纪60年代后期就不见这种“唤头”了。现在也常可以看见街边上或小区里的很多下岗人员,为路人理发剃头、刮脸,是一种临时职业,不过也是京城街头的一大特色景象。

这些也都是我绘画元素的来源。现在,他们使用的东西都成了博物馆的藏品。我收藏了很多老北京器物,这些物件是有实用性的,有些消失得很快,在绘画上体现出来,也可以让后人了解当时的状况。此外,如何将民俗雅化,是这些年来我一直思考的问题。我将一些题材以水墨形式表现,希望这样改变对“俗”的看法。

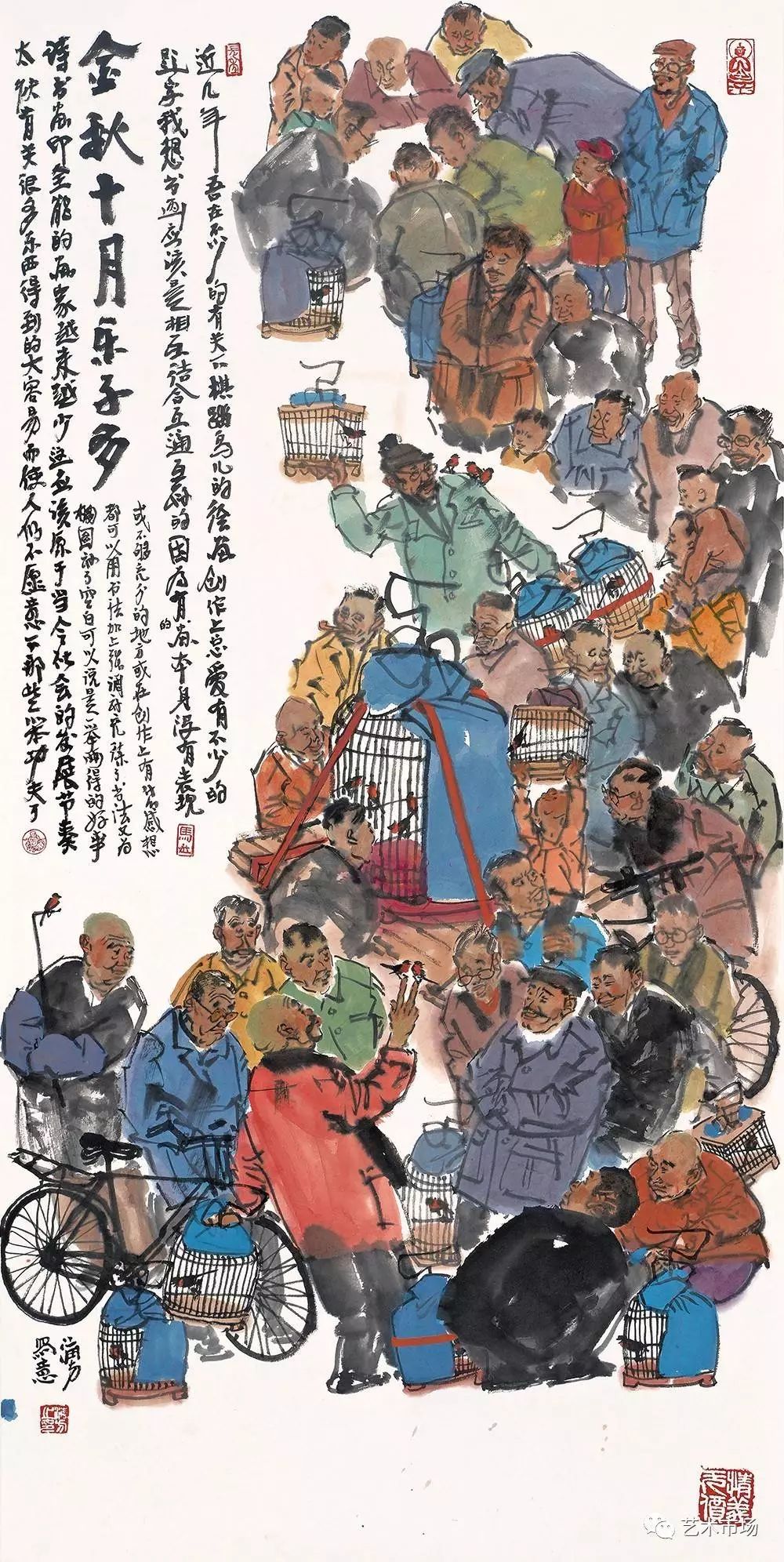

马海方《金秋十月乐子多》

《艺术市场》:你的风俗画被称之为“京味”没骨,多年来,你所表达的“京味”有没有变化?这些变化体现在哪些方面?