最近大火的影片《无问西东》通过对四代清华人的命运刻画,表达了创作者眼中的清华精神,引发了广泛的讨论和赞扬。然而同样也有很多人看过此片之后产生了置疑:清华精神和

清华人的内涵就是影片中所表面的吗?真正的清华精神的价值到底在哪里?今天我们请来了一位清华人讲述他对这部影片的看法,以及他所体会的清华精神的真义。

对于《无问西东》早在几年之前就有所耳闻。取清华校歌中“立德立言,无问西东”作为片名,《无问西东》从一开始便笼罩着清华的光环;而拍摄于清华2011年百年诞辰之际,《无问西东》又被观众寄予了某种期望,

期待这部电影讲述清华“世纪级故事”,表达清华“家国级情怀”

。而这部电影也的确尝试着这么做了,用多线叙事、平行剪辑的手法将四个清华学生在不同年代的不同际遇结合起来,试图反映一个世纪以来清华人追寻内心的真善美的历程,用片中的话说就是“爱你所爱,行你所行,听从你心,无问西东”。

对于这部电影,各界大多给予好评,清华学生和校友更是点赞如潮。

但是,看完《无问西东》之后,作为清华学生的我却产生了一种强烈的痛苦与不适感。

如果《无问西东》是一部与清华毫无瓜葛的故事片或文艺片,我大抵是不会有这种感觉的。但不管是刻意为之,还是无心插柳,电影制作方试图以该片映射清华精神、清华传统,足以让观众产生“原来这就是清华”的感觉。

如此一来,让人不得不思考:《无问西东》的立意真的足以体现一百年来清华精神和传统吗?

思索良久,

我发现,我的不适感源于导演李芳芳的清华和我们的清华完全不是一回事;而痛苦源于这部流行电影产生的舆论影响大行其道,却有意无意地雪藏了清华真正

不朽

和

壮阔

的一面。

虽然把清华传统粗暴分为“

以梅贻琦校长为代表的买办传统

”和“

以蒋南翔校长为代表的革命传统

”是机械僵化和上纲上线的,但《无问西东》给我最大感觉就是为这种不合时宜的二分法背书——

只不过褒的是买办传统,贬的是革命传统。

在共和国成立后很长一段历史时期内,清华“两个传统”泾渭分明:领导了“一二·九”运动、而后成为清华校长的蒋南翔是教育界的“圣人”,而代表旧传统、而后随蒋赴台的梅贻琦则是教育界的“敌人”。但是,改革开放以来这种敌我修辞日趋淡化,对梅贻琦评价的也逐渐转变。因此,对于两种传统,目前权威的说法已然是“在清华漫长的校史上,梅贻琦和蒋南翔两位校长对清华影响最大”。

“买办传统”和“革命传统”都是清华校史不可割裂的组成部分,清华大学既是诞生于庚子赔款的“留美预备学校”,也是成长在新中国红旗下的“红色工程师摇篮”。但是目前的问题恰恰在于

“蒋传统”下成长起来的新清华人历经拨乱反正后逐渐接受了梅贻琦,而“梅传统”下培育出的旧清华人却并不打算接受蒋南翔。

一位清华教授曾陪同从美国回来的清华老校友参观校史展览,展览中有两尊校长像,一尊是梅贻琦,一尊是蒋南翔,这位校友一看便说,“这两个人怎么能放在一起呢?梅校长的传统就是被他破坏的!”

是啊,来自革命传统的热血青年和工农兵学员们在改革大潮荡涤以后,慢慢开始理解上流社会的阳春白雪;但是,那些来自买办传统,以上流社会自诩的精英怎么可能主动与下里巴人分享对

于知识的垄断和对于格调的特权?

对待两种传统的扭曲视角,导致电影对于真正的清华精神、清华传统避重就轻、避实就虚,这恰恰是《无问西东》精神内核深处的根本问题。导演对于镜头语言的运用恰恰证明了这一点:共和国成立以前有民国的大师、有为国捐躯的富家少爷、有通情达理的高贵姨太太、有趾高气昂但心存同情的美国军官、还有救助孤儿的外国传教士……各种美好、各种格调、各种民国情节在导演的镜头下表现的淋漓尽致,连背景音乐也选用的是基督教音乐《奇异恩典》;而共和国成立以后则是沉浸在阶级斗争狂热中的愚昧群众、杀人诛心上纲上线的党员干部、被革命理想“蒙”的六亲不认的支边青年、还有以身许国却落得身患绝症的两弹功臣……嗨,就连做饺子馅的猪肉都是掺了肥肉的。

虽然没有言明,但《无问西东》这种一褒一贬的偏颇手法对清华的历史公正吗?如果这就是所谓

清华传统

和

清华精神

,那么导演也就坐实了蒋南翔校长对老清华的批判——

“一所打着国耻烙印、适应美帝国主义需要的封建买办的贵族化学校,一所亲美、崇美、媚美的典型的资产阶级大学。”

同样是爱国情怀和心系天下,可以有不同的表达和不同的立意——这也是所谓“立德立言,无问西东”。从这一点上说,《无问西东》作为一部普通故事片或文艺片是合适的,

但是联系到清华波澜壮阔的校史和灿若繁星的伟大爱国者群体,《无问西东》立意恐怕连及格分都够不上。

片中的王力宏饰演的清华学生沈光耀在西南联大报名参加国军空军,在架机途中经常向一个村庄空投食品,救活了村庄的孤儿,但是最后在与日军空战中不幸中弹,最终驾机撞向日舰壮烈牺牲。在这一桥段下,“真心,正义,无畏与同情”的题眼借由美国教官之口说出。与此同时,片中的黄晓明饰演的陈鹏是清华工程物理系学生,他是沈光耀当年空投食物救下的孤儿。影片中黄晓明饰演的陈鹏对章子怡饰演的王敏佳的感情被大段篇幅渲染得明媚而纯粹,仿佛是故意作为对比,片中最具传奇色彩的清华工程物理系和两弹功臣们所从事的工作,作为新中国的立国之本,却在导演的三言两语中被刻画得冷峻而压抑。】

当然,沈光耀毅然参军并壮烈牺牲无疑体现了爱国情怀,这一点无可争议。但是在他身后,我们更应该洞见,个人英雄主义的无畏牺牲在国家悬殊的力量对比面前只是杯水车薪——毕竟,封建落后的农业中国在帝国主义的工业日本面前,恐怕1000个沈光耀杀身成仁都无济于事,更何况沈光耀驾驶的飞机只能靠美国的援助。

要彻底改变中国落后挨打的局面,光靠这种在战场上拼杀恐怕无济于事,还是要彻底的政治、社会、经济、文化改造才能真正提高国力,正所谓“旧邦新造”

。正是在这种彻底革命的精神引领下,清华大学以及北京各高校的共产党员领导了光荣的“一二·九”运动,

他们追求的不仅仅是在战场上抵御日本侵略者,更是要在民族精神上彻底改造贫弱的中国。

1949年初,清华大学党总支成立并于6月正式公开,

在二校门张榜公布的地下党员名单有

187

人

(有4人因工作需要暂未公开),而在清华党组织中拼搏战斗过的地下党员累计共有近700人之多。

抽象地说,爱国并没有高下之分,但是具体从结果上来说却能产生极为不同的效应。在李芳芳的镜头下,陈鹏从清华大学毕业后参与的核工程显得气氛诡异,前往基地的镜头宛如押送战俘。然而许多观众可能没有意识到,恰恰是

陈鹏所投身的这种看似令人费解、冷峻恐怖的

“一尖(航天)一圆(原子能)”事业,使成千上万个

沈光耀免于殒命沙场。

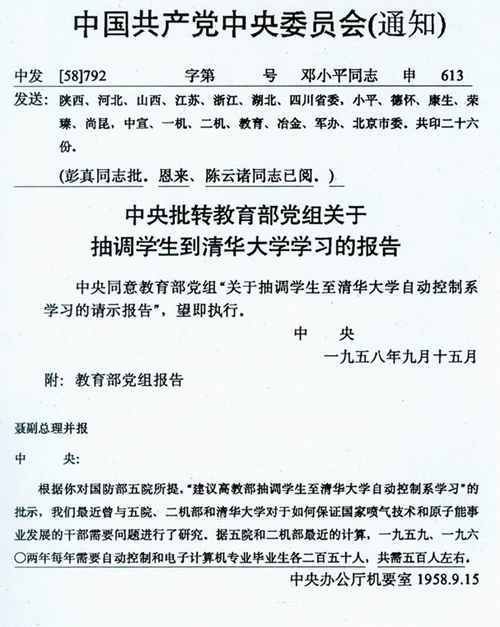

历经1952年全国院系大调整之后,清华理科力量被尽数调往到北大、中科院等兄弟院校,以及新成立的矿业、地质、钢铁、航空、石油、农大等学校。即使在这种情况下,蒋南翔顶住了苏联专家的反对,通过创立理工交叉技术专业,逐步恢复和加强清华理科——在物理、化学、力学前面加上了工程,这样工程物理、工程化学、工程力学看起来像工程,实际上还是理科的内容,这在不违抗上级命令的情况下变相恢复了清华关键的理科传统。

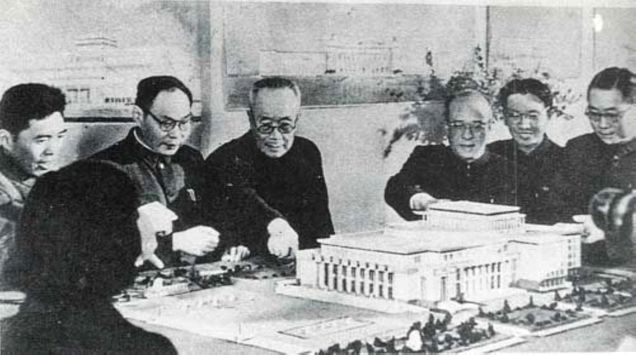

尽管当年条件简陋、国际封锁、政治风波频发,但清华大学仍在“两弹一星一艇”、核能军民两用等领域做出了极大贡献。不仅在1999年国家表彰的23位“两弹一星”功勋科学家中就有14位出自清华,还有更多默默无闻的清华人在共和国历史性变革中,奋战在各自的工作岗位上“为祖国健康工作五十年”。作为新中国工业化与现代化的重要基石,清华无愧于“红色工程师的摇篮”,树立了一座不朽的爱国丰碑,诠释了“天行健,君子以自强不息,地势坤,君子以厚德载物”的情怀。

(1955年12月19日,蒋南翔向中央、周恩来及北京市委领导报告培养原子能干部工作。图片来源:清华大学新闻网。)

沈光耀向山村孤儿空投食物,的确能体现他的同情心和对社会弱势群体的关怀,但是他一个人发的善心在国破家亡、山河破碎面前只是杯水车薪。须知,覆巢之下岂安有完卵。至于在被他空投的食物养活的山区孤儿陈鹏能在乱世中存活性命并成为清华学生,更是百万分之一概率都没有的渺茫事件。

清华人如果真的有某种精英品质和精神,那一定不止步于个人发善心,而是要对社会进行彻底、全面、深刻的工业化和现代化改造,用新制度、新技术、新知识来为这个国家

“换了人间”

,唯有如此才能救万民于水火。

在1965年举办的高校科研成果展览会上,清华参展成果有70多项,为各校最多。而清华从办大学的1925年至1948年,24年仅招收10970名本专科学生,但是从1952年至1965年,14年却共招生26871名。这些涌现的新技术、培育的新人才与新中国蓬勃前进的工业化大潮结合在一起,能为多少普通百姓解决吃饭、穿衣、出行问题?在我心目中,这才是心系天下的崇高体现。

精英与平民之辩是清华传统中一个绕不过去的话题,但是不幸的是《无问西东》似乎并没有把这一点领悟到位。清华如果真有所谓精英的一面,那指的就是技术过硬、甘于奉献、理想远大,而不是有闲阶级的情趣,不是阳春白雪的格调,更不是成为了准士大夫式知识分子的沾沾自喜。

诚然,新中国成立以前,高等教育规模极小,且几乎全为社会精英所垄断。在社会生产力低下的旧社会,大部分普通人连接受基础教育的机会都没有,遑论进入高等学府深造。当时能够进入清华的学生,如果说不是来自上流社会,那也是来自准备踏入上流社会的中产预备队。在这种情况下,“民国风”、“民国范”的清华大学在的当代人看来总会更加“精致”,尤其符合近几十年来诞生的城市中产的志趣和品味。《无问西东》所描绘的“精英云集”的所谓大师时代,在我看来折射出

当代人的臆想

多于

当年人的实绩

,

可能这也是一种对现实生活不满而产生的乌托邦式的自我宽慰。

最能体现

新时代清华“精英观”

的莫过于蒋南翔校长改大合唱歌词的故事。根据学者叶胜舟的研究,1959年,清华学生文工团创作了一支大合唱歌曲,其中有一句歌词是:“立志做一个普通劳动者”。蒋南翔看后提出:

“党要求你们做‘劳动者’,是指思想上不能高人一等,瞧不起工农,要以劳动者的姿态出现,并不是国家每年花几千元就把你们培养成扫马路工”

。因此,他建议改成“

有觉悟、有知识的劳动者

”,或者是“

又红又专的劳动者

”。