文

| 曹东勃

近十余年来,成功学书籍的持续热销,不仅成为中国图书市场的一道独特景观,也成为当下中国社会思潮与时代的精神状况的一个写照,更

构成了某些传销悲剧的思想基础。

所谓成功学,其实并不是一个严格的学术意义上的名称,更不是一门系统学科,它只是关于成功方法的一种统称,泛指各种激励成功动机、探索成功方法、总结成功经验的书籍和培训活动。

成功学看似只关注方法,无涉价值,实则直接触及灵魂,直指人的价值判断。人的行动总是在某种价值观的支配下发生,并受到道德和正当性框架的限定。当某种社会行动缺乏价值动力或不存在道德上终极的正当性论证时,其充分展开是不可能的。因此,对成功的目标、判准及实现手段的认识和理解,是个人价值观的重要组成部分,这种认识结构也将对其行动产生极其重要的影响。人们对于何谓成功、怎样获得成功的基本看法,内在地影响着其价值观的形成与演化方向;

而对成功的病态迷恋所导致的成功学幻象,也势必引发相应的价值观迷思与精神紊乱。

▍

成功学:一个思想史的梳理

对于何谓成功,中国人的典型看法是立言、立功、立德,即所谓“三不朽”。哲学家冯友兰对此的解释是,人生所能有的成就有三——学问、事功、道德,而成功的要素亦有三——天资、命运、努力。才、命、力与言、功、德一一对应。在日本江户时代,表现为个人基于实绩主义的一种上升志向。在韦伯的笔下,则是在荣耀上帝的宏大目标下赋予尘世工作以神圣的天职观,借以努力奋斗所达致的人生境界。

“成功学”作为一个专有概念,最早出现在拿破仑·希尔作品的中译本中。随着希尔的著作在国内的传播,“成功学”这个名词也逐渐在国内流传开来。在1928年出版的《成功法则》中,希尔将政商各界500多位成功人士的经历归纳出17条定律。戴尔·卡耐基在代表作《人性的弱点》中认为,事业的成功主要靠人际关系和处世技巧。

成功学在国内发轫于1980年代,并伴随着经济社会体制的转型与人们积极追寻财富、追求成功的进程而展开,这一时期主要完成了对卡耐基、希尔等国外成功学经典书籍的引介。上世纪90年代的市场化进程中兴起的保险推销和商业直销,推动了成功学书籍译介的具体而微,《情感智商》和《富爸爸、穷爸爸》是这一时期的两部代表性作品。

《情感智商》的作者柯云路把成功学定位为一种人生哲学,并把它与急遽的社会变迁勾连在一起:“当世界的纷繁图景呈现在中国人面前时,当各种潮流、各种人生哲学车水马龙地在视野前掠过时,一个什么样的简单口号有助于把每一个中国人乃至整个民族的精神牵引向前呢?提倡对成功的追求,大概是很方便的。中国人现在要成功。”

而本世纪以来的十年,“中国式成功学”在中国经济崛起的过程中逐渐发出自己的声音,一时商界名流著书立说,成功学遂成显学。李开复的《做最好的自己》、唐骏的《我的成功可以复制》和罗永浩的《我的奋斗》是这一时期销量巨大也毁誉参半的本土成功学作品。

值得注意的是,本土的这三部作品都具有如下特点:其一,

预设的读者对象是青年人

,具体来说是大学生;其二,

其写作体例都带有自传、自述性质

,将个人经历及独特价值取向隐含于字里行间;其三,李、唐、罗在诸多言行、立场、观点上并不一致,但其著述所内涵的

成功学指向却达到了形式上的高度一致

,某种程度上甚至成为一种“反成功学的成功学”。

成功学幻象是货币化生存世界中财富幻象的一种表征,作为质料因的财富与作为形式因的财富之间出现的严重背离直接导致财富积累危机的发生。这就是说,财富所依托的物质实体构成即有形财产的规定性,与被当作财富化身的客体的特殊变体如信用货币等虚拟经济因素之间,发生了不可弥合的冲突与裂痕。

在历经三十余年的漫长社会转型之后,当下的国人已完全接受了一种物质化的社会生活价值观,货币价值显然已经成为大多数人默许的生活目标,很多成功人物的原型也从之前的道德楷模转变成为财富精英。社会转型期的多元文化及价值景观构成了成功观复杂性生成的文化平台,而市场经济条件下的道德教育也面临着经济与伦理之间的巨大张力。市场对社会的全面嵌入或社会市场化的结果,是将原本独立于经济评价的教育、文化等精神领域与货币相通兑,使其独立性价值受到冲击,以至于不得不依附于市场标准和货币尺度。

“资本神圣”取代了“劳工神圣”,人们更倾心于“一夜暴富”的资本运作而非更早的口号式表达“诚实劳动、合法经营

”。拜物拜金,甚嚣尘上,见怪不怪。

对于成功学读物的风行及其读者群的日渐低龄化,教育工作者持有两种截然不同的观点。支持者认为,成功学传递的是一种积极向上的“正能量”,是面对当下经济社会矛盾趋于尖锐,个体无力感、挫败感日渐加深的一种自我保护、安慰、鼓励之道,而教育者恰可以汲取成功学在传播效果上的独特技巧加强和改进传统的说教方式,使之成为正面引导大学生的有力补充。

反对者则认为,

成功学是一剂自我麻醉的“毒药”

。在当下的消费社会中,“实现人生价值”、“开发个人潜能”、“三个月赚到一百万”、“宁可坐在宝马车里哭、也不坐在自行车上笑”、“有车有房”这些观念的喧嚣驳杂,只能通过“过度开发”和抽空人的内在精神,虚构一个炫目的前景诱惑人们。在成功学“大师”们的“忽悠”下,一个心理症候群形成了:人们变得渴望服从,丧失独立思考能力和批判精神,渴望成功带来的幻觉,他们彻底沦为“被掏空的人”。

一元化、单向度的成功观过于注重外在的物质标准而忽略人内在的感受,过于注重眼前利益而忽视未来发展,其结果将导致青年人目标选择的急功近利、目光短浅。成功学对于当代青年思想深度的腐蚀和价值取向的扭曲,这种物化的价值体系所可能导向的虚无主义、颓废主义和犬儒主义陷阱,应该引起教育工作者的高度警惕和重视。

▍

典型人物:成功学经典文本的特征分析

人具有超越性,总是不断挑战自我、突破动物本能的束缚,对未知世界和领域保持好奇和探索的激情。追寻成功,在这个意义上,可以视为人类为自我“赋值”、追求生命的存在感和人生意义的一种外在表现。对这些在“成功”之路探索经验的总结与集成,是成功学的主要内容。要达到打动读者的效果和具有更强的说服力,往往需要“成功人士”现身说法,讲述自己的心路历程,而非依靠他人从观察者的视角加以评述。这是畅销的成功学作品多以自传体例出现的主要原因。

几年前,我曾就此话题在所教的大学生群体中做过调查和访谈。在他们所阅读过的中外成功学作品暨典型的成功人物中,戴尔·卡耐基的《人性的弱点》和《卡耐基成功之道》、拿破仑·希尔的《成功法则》、李开复的《做最好的自己》和唐骏的《我的成功可以复制》名列前茅。阅读和分析这些“成功学”经典文本,大体可以把握到如下两点特征:

其一,早期的成功学具有浓厚的本质主义、科学主义色彩,将成功视为有规律可循的、按照一定的程式化操作即可实现的事项;晚近的成功学更多诉诸于情感的渲染和情节的铺陈,思辨性和逻辑性明显弱化。

戴尔·卡耐基的代表作《人性的弱点》被喻为《圣经》之后的第二大畅销书,而另一位被视为现代成功学奠基人的拿破仑·希尔,受美国钢铁大王安德鲁·卡耐基的委托和资助,拜访了500多位美国政、商、学界成功人士,历时二十多年,完成了《成功法则》。在这本书中,希尔开宗明义地指出:“本书讲述的是成功的基本原理……本书其实是一幅直指成功的蓝图,它可以帮助你对生活环境中的各种结构力量进行分析、认识并予以最充分的利用。”

如果说上述两部可算得上成功学的西方早期经典,李开复《做最好的自己》和唐骏的《我的成功可以复制》则是中国本土最近的两部具有较大影响力的成功学新作。尽管唐著声称“世间万事万物的运转,大到宇宙,小至一花一果,其实都遵循若干非常简明的规则。只要掌握这些规则,就可以不断加以复制”,但这两本书的写作都是把零散的“成功感悟”糅杂在繁冗的叙事之中,逻辑思辨能力明显不足。

其二,早期的成功学在总体上仍处于资本主义上升时期或现代性盛期,致力于总结在工业革命以来百余年间资本积累、产业繁荣、企业家迭出、技术创新风起云涌的大背景下个人(在经济上)成功的奥秘之所在;晚近的成功学则已经进入到消费主义社会场域之内,致力于在一个价值体系松散的后工业、后现代社会中寻求个人精神的慰藉之道。

尽管经历了1929-1933年经济危机和两次世界大战,西方世界的商业环境、新教伦理与资本主义精神仍然支撑了其至晚持续到1970年代的现代化进程。1970年代末开启的新一轮全球化浪潮在前所未有地激活个人创造力的同时,也拆解了某些重要的社会基础设施,引发了精神与文化领域的普遍迷茫。信息时代无疑强化了人们的信息识别能力,对于所谓“成功人士”的祛魅,起到了釜底抽薪般的重要作用,使一切欺骗行为无所遁形。

各种“造假门”事件,使成功者此前的系列成功学论述黯然失色。从根本上说,这种成功学就是一种工具论哲学,是撇开对目的本身的探讨而直指手段的。某位“成功人士”广获赞誉的“做人、做事、作秀”三原则,充斥着权谋算计和投机主义的色彩。尽管其通篇宣扬的勤奋工作、沟通技巧、敬业态度本身,确是可以复制的方法,但依此方法所规训出来的“成功者”,却只能是毫无个性、“泯然众人”的人物。那种把职场纯粹作为一种战场来进行设计和规划的厚黑生存和升迁诀窍,极大地降低了成功的水准。

其实,韦伯在其名著《新教伦理与资本主义精神》一书的末尾也已颇具前瞻性地注意到未来社会可能发生的这种文化异变,即资本主义精神的渐趋宵遁,崇尚奋斗的个人主义演变为唯我独尊、为一己之私不择手段的个人中心主义。在这种意境下,早期资本主义阶段以荣耀上帝之名、通过自身勤奋获得上帝选民资质的世俗成功就被贪天之功地悄然置换为一种指向消费主义时代的纯粹物欲的、庸俗化的个人造富能力的佐证资料。

从旧欧洲到新大陆,物质财富的成功意向越发明显。“自由与机会是新大陆对欧洲人的最大的两个吸引力。在北美以财富划分社会阶层,而不是欧洲的世袭制度。”在物的体系和世界中,成功从一种主观感受变为一种可度量、可通兑的客观指标。在韦伯看来,“这个资本主义的基石是机械”。他指出,“在资本主义发展程度最高的地方,如在美国,追求财富已经失去了宗教和伦理意义,相反正在日益与纯粹世俗的情感结为一体,从而实际上往往使它具有娱乐竞赛的特征”。

新教伦理这个曾经的精神规约,翻转成现实生活的某种牢笼。资本主义精神,被作为资本人格化表征的乔布斯、巴菲特等成功人士的成功叙事所替代,成为成功学研习者膜拜的新经典。金钱和权力至上,则成为新时期成功学不证自明的绝对律令。

▍

面向青年:大学生的成功焦虑与成功学的校园传播

从高中进入大学,面临的不仅是物理环境的改变,也涉及这个年龄段的青年特有的思想或心理观念的调整。尽管当前中学到大学之间的教育衔接还存在诸多脱节之处,一种“打鸡血”似的为达目的不择手段的动员手法和“胜利者是不受惩罚的”单一化价值评估体系,倒是在逻辑上紧密相连、骨子里高度一致。于是,在目标缺失、理想迷失、价值模糊的状态下,

从对状元和学业成绩的膜拜,翻转到对所谓“成功人士”和就业绩效的膜拜,就是一步之遥、水到渠成。

这个过程的催化剂,就是对成功学的盲目迷信导致的扭曲心态和不必要的焦灼情绪。

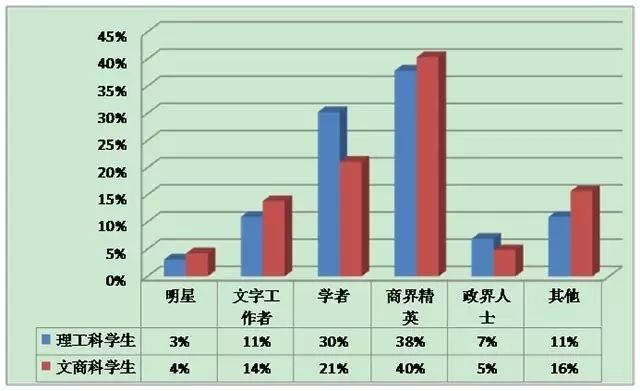

价值观是成功观的底色,并为之提供了深层基础。一个便捷的测度方式是偶像崇拜,这在某种程度上能够反映一个人的基本价值取向。在我此前在一个理工类高校的调查,被问及“你最敬佩、最欣赏哪一种类型的人”时,受访学生中有39%选择“商界精英”,28%选择学者,这是诸多选项中的前两位,明显高出其他选项。值得注意的是其中的专业特色,在理工科专业与文商科专业对比统计情况下,前者中有30%的学生最欣赏学者,后者中的比例则为21%。同时,商界精英则成为两类学生共同的偶像。

▍

偶像崇拜

这一结果多少印证了成功标准的某种时代嬗变。从以陈景润为代表的科技英模、以张海迪和张华为代表的道德楷模、以顾诚和北岛为代表的文学青年,逐渐转向影视明星和商界精英。从上世纪80年代的“学好数理化,走遍天下都不怕”到本世纪之初传销乱象在大学校园的发生,凡此种种,都与成功学的勃兴互为应和、也互为唱和,经历了一个从“政治文化驱动—商业文化驱动”的历程。

成功学的炙手可热有其重要的幕后“推手”,这就是成功学书籍的作者。有18.4%的受访学生阅读过有关成功学的书籍,阅读完书籍后有将近90%的人觉得有启发或者认同感,57%的人尝试过成功学书籍上所讲到的方法,同时有66%的人选择传媒途径了解成功人士的经历。在受访者所列举的他们曾经阅读过的成功学著作中,戴尔·卡耐基的《人性的弱点》和《卡耐基成功之道》、唐骏的《我的成功可以复制》和李开复的《做最好的自己》名列前茅,也有一定比例的受访学生将《钢铁是怎样炼成的》、《乔布斯传》列为成功学书籍。

这里有必要对“成功学书籍”与“人物传记”、成功学与励志的区别略作辨析。

人物传记是对一个人物的生平、生活所做的系统、详尽的描述,力求真实、可信、生动,传主未必在世俗意义上非常“成功”,读人物传记就如同观赏一部纪录片。成功学书籍更多的是教授成功的途径和方法,而这种方法是否真正有效呢?

事实是,

很多迷信成功学方法并以此操练自己成功技能以求成功的人,在“失败是成功之母”这句名言之后续写了“成功学是失败之母”的篇章。

至于励志与成功学相混淆的主要原因,可能是市场经济下商业气息的泛起造就的对勤奋工作、沟通技巧、敬业态度等事务性规则的过度渲染乃至上纲上线,抛却终极目的本身而专注于一些空洞的技巧与手段。一位同学直言:“成功学书籍讲的都是一些‘大道理’。”实际上,至多算得上是包装精良的“伪励志”,无关内心的体验和踏实的践行,磨砺的并非意志和精神,放纵的只是名利之心的表象。

成功学书籍撰写的内容只是作者自己独有的经历,“个性”有余,普遍性不足。这是这类书籍的撰写过程中难以避开的一个悖论:没有个性,则平淡无奇中的成功无以获得鹤立鸡群的震撼性传播效果;太过渲染个体成功的特殊心路历程,则这种独辟蹊径的做法又很难为后人效仿,徒增望而却步、敬而远之的疏离感。

成功学的发生起兴也勃,待其浪潮渐退之际,人们对那种单一的评价标准、同质化的目标指向产生越来越多的怀疑。随着大学生对当下社会现实背后的结构性力量的认识渐趋深刻,他们对于世俗化成功的获得所凭依的各种外在于个人素质的社会关系与社会资本的认识,也从大一到大四呈现出明显的渐变谱系。

在回答“是否有过放弃追求成功的想法”这一问题时,参与的学生中有24%作了肯定回答。我们可以将此理解为这部分学生曾经有过将成功看淡的经历,也可以理解为成功学经历了其黄金十年后、也是遭遇了金融危机的凛冽寒冬之后的一种“自我解构”。

在贫富分化、阶层固化、就业形势严峻的当下,劣势者发明了一套明显带有极大自我贬损色彩的话语体系,作为“弱者的武器”聊以自嘲,从追求成功到以卢瑟、屌丝自居,这是他们在对成功学所宣扬的一套成功方法论失望之后、在自身所追逐的成功幻梦破灭之后的一种精神的自我放逐和人格的自我矮化:通过一种自虐式的反讽不断贬低自我,并视现实为一个不可逾越的屏障。

在从成功学之巅峰直入自我矮化的谷底之后,蜗居于自我营造的小时代中却时刻憧憬着“逆袭”的降临,便成为“屌丝叙事”所展现的结构性矛盾的“解决方案”。这种简单的逃避,只不过是从一个幻象转入另一个幻象;对成功的“解构”,其实也并没有提供真正的心安之所;而这股自我矮化的力量,终究无法成为终结成功学幻象的积极力量,倒是可能会成为与成功学并行的另一个极端,进一步反噬内心。

▍

救赎之路:走出成功学的泥沼

中国的大学,以立德树人为目标。如何让大学生既规避虚假成功的诱惑——这是陷入一场诈骗团伙“成功”组织的传销骗局之中,也不致在“成功”幻灭后堕入虚无与犬儒的陷阱——这其实是陷入另一场没有硝烟、不自觉但更可怕的“传销”,摆脱两个这非此即彼的两个极端,确实破费脑筋。

我以为对于高校教育者而言,两个角度尤其值得注意:

一是铸造内生兴趣。

卢梭在《爱弥尔》中说:“问题不在于教他各种学习, 而在于培养他有爱好学问的兴趣, 而且在这种兴趣充分增长起来的时候, 教他以研究学问的方法。毫无疑问,这是所有一切良好的教育的一个基本原则。”

一个兴趣未被唤醒的大学生走上社会,发现自己一无所长、一无所好,不知道自己热爱什么、想做什么,没有来自内心的呼召,就会成为迷茫无措的“空心人”。

大学生在科学研究和探索的道路上究竟能走多远,主要取决于两个因素:一是兴趣,一是责任。后者往往有待于很多偶然性的历史际遇或事件,才能激发出人们从事科研活动的热情;而前者则是科研活动的最基础层面和根本动力。读书、学习的目的,直接影响其动力和效果。长期的应试教育扭曲了学生的学习目的,当下教育管理体制中的功利化倾向,则在另一个方向上牵扯学生的精力,消弭其内生兴趣。

帮助学生铸造强大的内生兴趣,从而能够基于深永的、非功利的纯粹心态去合理规划大学生涯,淡定看待成败得失。如果在大一新生的入学教育阶段,就注意提示他们保持好奇心、发现和激发兴趣、认识专业、明晰方位、守护问题意识,无疑能够起到事半功倍的效果。

二是注重柔性管理。

一种正常的成功观念,不简单地是一种精神境界的倡导,它更有赖于恒久的制度建设和良好文化环境的打造。

如果高校的教育工作者一方面高调批评当下大学生成功观的扭曲、异化,一方面设定并强化有助于这种急功近利行为的制度安排,以一种同质化的量化尺度,通过兴趣社团、学生组织中流行的“项目制”、“活动化”导向作为评估学生的指导原则,必将与成功观教育的初衷相悖。

试想,如果连听个讲座、做个志愿服务活动都要敲章登记、“计件算工分”的话,学生的大学生活中还有什么非功利化的环境和空间?这种管理思路的简单和粗糙不正是为校园成功学泛滥何浮躁之风滋长推波助澜的重要推手吗?改变学生,也要首先反思教育观念和改进制度安排。

·END·

大家

∣

思想流经之地

微信ID:ipress

洞见 · 价值 · 美感

※本微信号内容均为腾讯《大家》独家稿件,未经授权转载将追究法律责任,版权合作请联系

[email protected]