艺术家瑞安·特雷卡丁,摄影:Anthony Valdez | 图片由艺术家、施布特-玛格画廊和睿阁画廊提供

1981年出生于美国得克萨斯州韦伯斯特

Webster

的艺术家瑞安·特雷卡丁

Ryan Trecartin

在俄亥俄州的乡间长大。曾就读于罗德岛设计学院攻读电影/动画/录像专业的他,凭借毕业作品《寻找娱乐的一家》

A Family Finds Entertainment

引起了艺术圈的关注。

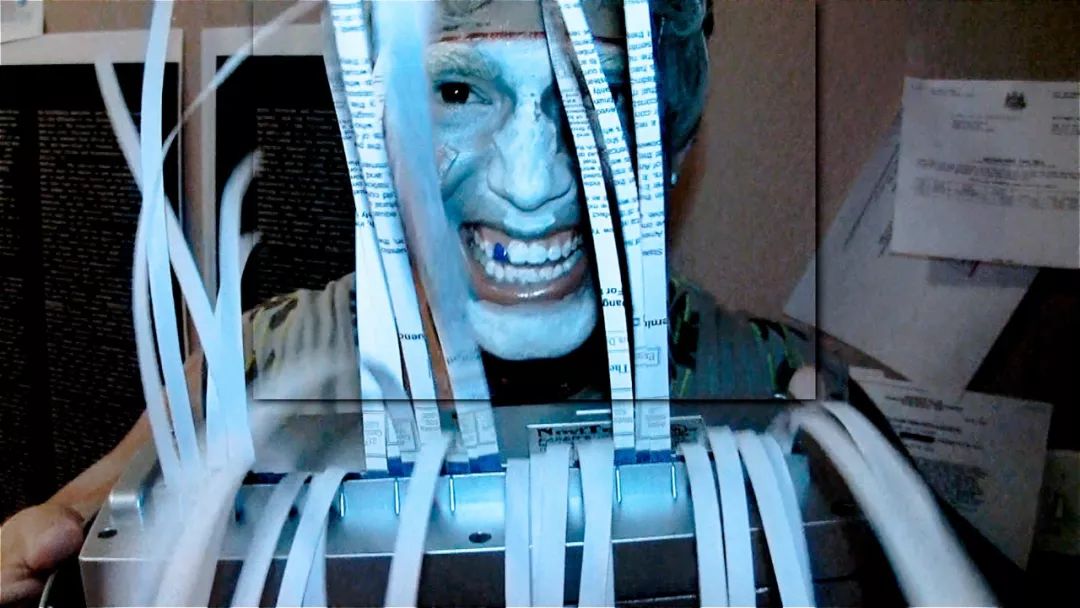

《寻找娱乐的一家》视频截帧

在这部长达40分钟的影片中,艺术家和他的家人及朋友扮演着各式各样的角色,演绎着一位名为

Skippy

(也由特雷卡丁扮演)的青少年在日常生活中的“冒险”。结合了充斥着劣质感的画面、廉价的录像特效、夸张的人物打扮、碎片式的台词以及常见于美国青少年文化中典型的“课后”生活情节,整部影片所反映出的是深受大众媒体消费影响的一代,是如何被塑造、被摧毁,然后试图寻找一个表达的出口。

同时,瑞安·特雷卡丁认为性别是一个流动的结构,不需要时刻保持一致。他作品中的角色对性别这件事漠不关心:“他们可能认同男性化或女性化的概念,但他们也可以随时进行否定。”

特雷卡丁对待性别的立场也直接影响着他的叙事语言。在他看来,性别和语言都是神奇的人类发明,是我们跟现实之间的协议。

他

将自己的影像作品描述为互相平行的科幻电影,因为“未来和过去都是探索性的创新空间,这其中既没有宏大的叙事,也没有‘他者’。”

MoMA PS1 “Any Ever” 展览现场

上述视角在特雷卡丁日后的创作中,一直在不断延伸和复杂化。2011年,他在美国纽约

MoMA PS1

举行了个展

“Any Ever”

。展览中,他和其他合作艺术家扮演着多个角色,带着意义不明的妆容在混杂着各种网络流行元素的场景中进行自述、对话。

特雷卡丁的作品大部分都取材于互联网上的各种图片、文本和影像,经过大量的剪辑和拼贴后,抹去了原生素材所具有的特性,并加入自创人物的表演,重新编辑为一段令人似曾相识却又无法精确理解其发生环境的录像。

《纽约时报》

The New York Times

曾经在谈及这次展览时写道“它展示了艺术家令人惊讶的天赋和并未完全显露的潜力。”

Not Yet Titled 威尼斯双年展展览现场

2013年,特雷卡丁携视频装置作品

Not Yet Titled

参与第55届威尼斯双年展,包括伦敦巴比肯艺术中心、纽约惠特尼美术馆、纽约古根海姆美术馆、第九届柏林双年展等都曾留下过他的足迹。值得一提的是,他还曾经以2015年纽约新美术馆

New Museum

三年展

“Surround Audience”

的联合策展人身份,试图针对“后网络艺术”这一正在日益成为艺术世界趋势的话题进行集中讨论。2016年,在与国际权威先锋时尚艺术媒体

W Magazine

合作的艺术特辑中,特雷卡丁策划了“安慰剂宠物”这个概念。他以独特的视觉语言将国际超模吉吉·哈迪德和坎达儿·珍娜艺术化为“十分友善的被驯养的人形宠物”。这个主题观念源自特雷卡丁和搭档丽兹·费奇

Lizzie Fitch

的发问:“如果一个优秀的外星种族来到地球,谁能活下来?”对此,艺术家的答案是:“最友善的那些。”

W Magazine 十周年艺术特辑

当人们回到特雷卡丁的作品中时,观者却无法从中寻找到清晰的线性叙事、合情合理的逻辑发展以及符合大众审美的装扮,但就像艺评人

Roberta Smith

对他在

MoMA PS1

的展览所作出的评价:特雷卡丁有着一种坚定的信念,他认为无论个体或群体都拥有无拘无束的自我表达的可能性,并与日益物质化的生活进行对抗。政治与美学、概念和形式、高雅与低俗、艺术和娱乐、圈内人与圈外人、讽刺与真诚、同性恋和异性恋...这些在常规定义中被简单划分的二元对立概念,在特雷卡丁的作品中已经完全被打破了界线。

|

在混乱、模糊的数字语境中

生成的后网络艺术

瑞安·特雷卡丁,Ready (视频截帧), 2010,高清视频、音轨,26分47秒。©瑞安·特雷卡丁 。图片由艺术家、施布特-玛格画廊和睿阁画廊提供

“后网络艺术

Post-Internet Art

”,自前几年起就已经成为很多艺术家、艺术评论人和艺术机构关注的焦点,这不仅成为了美术馆展览、双年展的主题,也在伦敦

Frieze

艺术博览会论坛等各类对话中被屡屡提及。但即便讨论至今,人们对这个概念也没有得到一个明确的定义。著名艺术评论人、策展人

Brian Droitcour

曾这样定义它:“后网络刻意避开对相关艺术作品的一个正式描述,而是引导观看者进入一个混乱、模糊的当下,以及在数字技术的语境中生成的艺术。”由此看来,后网络艺术和它的“前辈”网络艺术

Internet Art

的区别在于,后网络艺术已经不仅仅是将互联网作为艺术创作的媒介,而是以互联网的一切元素作为原生素材进行处理和加工,通过存在于网络呈现或真实生活中的实体作品对发生在互联网时代的现象、美学、冲突等进行探讨和评论。

瑞安·特雷卡丁,Ready (视频截帧2), 2010,高清视频、音轨,26分47秒。©瑞安·特雷卡丁 。图片由艺术家、施布特-玛格画廊和睿阁画廊提供

美国艺术家

Marisa Olson

曾经表示“后网络艺术所代表的就是我们在享受网络的同时对它所带来的一切进行批判的状态”,而她通常也被认为是最早提出了“后网络艺术”的人之一。2005年,当各个社交平台还在流行个人博客时,她与Abe Linkoln合作创作过一张博客专辑,名为《Abe & Mo Sing the Blogs》。专辑整体包含一段艺术家从其他已有博客文章中复制粘贴形成的文本、一个可以找到原文的链接以及一段录有艺术家本人唱出这段文字的 MP3 音频。她曾在《TimeOut 纽约》上写道:“我所做的并不是发生在网络上的艺术,而是在连上了网络后所进行的创作。我有着‘强迫症’式的上网浏览、下载东西的习惯,而通过这些动作所累积下来的素材和这些动作本身就成为了我创作表演、音乐、图像、文本和装置的直接素材。”作为生活被互联网世界完全改变了的“千禧一代”,后网络艺术家通过作品更想要探讨的是互联网技术发展至今,是如何改变了艺术生产,并对我们的视觉文化和审美产生了影响。

瑞安·特雷卡丁,Roamie View (视频截帧), 2010,高清视频、音轨,28分23秒。©瑞安·特雷卡丁 。图片由艺术家、施布特-玛格画廊和睿阁画廊提供,下同

而在如今各种网络流行语盛行、视频拍照 APP 层出不穷、一段视频或图片都可能在社交媒体上呈现病毒式传播的时代,每个人其实都已经生活在了 Marisa Olson 所说的“连接到互联网”之后的空间。我们每个人在网络上的活动,也成为了艺术家们进行创作的素材,把观众从一个观看者的角色转变为生产的参与者。个人身份在网络中的真假虚实,也是后网络艺术中非常典型的主题之一。被中国观众熟识的阿根廷年轻艺术家

Amalia Ulman

曾因为在

Instagram

上展示充斥着美食、自拍、购物等的精致生活的照片而迅速成为网络红人。但随后她却告诉所有的追随者们这其实是一段“虚构”的网络故事,之前的场景、身份、外貌装扮都是她的剧本而已。

因此,很多后网络艺术作品的视觉效果会让人产生一种强烈的真实与虚拟并存的感受。比如艺术家

Mehreen Mutraza

的《三联画》,通过谷歌搜索“网络”“中世纪艺术”“末世”等关键词,将得到的图片拼贴成早期经典的宗教画形象,其中一些具有代表性的宗教符号变成了我们熟悉的日常物件和场景;而像Ryan Trecartin影像中所采用的视频直播的风格、肥皂剧中常见的情节以及社交媒体常用的表情和缩略文字等,将最为泛滥的流行融合成了一种高度个人化风格的视觉语言。

|