11

月

18

日,深圳市交通局在官网公布了“深圳建设交通强国城市范例行动方案(

2019-2035

年)公众咨询稿”。

这份咨询稿透露了深圳建设国际性综合交通枢纽发展典范、区域交通一体化发展范例、城市交通可持续发展标杆和全球交通科技创新高地的雄心,

同时也意味着深圳在交通上比北、上、广“矮一头”的时代终结了。

换句话说:深圳在交通定位问题上“多年的媳妇”终于“熬成了婆”。

首先介绍一下背景:为了建设交通强国,国家从

2019

年

10

月开始,把一批省市区设立为“交通强国试点”优先发展。

纳入第一批试点的有:

河北雄安新区、辽宁省、江苏省、浙江省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、重庆市、贵州省、新疆维吾尔自治区、深圳市。

可以看出,北京、上海、天津、广州这些老牌直辖市、中心城市都没有上榜,这不是说它们不重要,而是因为经过多年的积累、沉淀,在交通资源上已经很强大。而深圳、雄安新区等地区,需要补短板、全面提升地位和功能。

广东省只有深圳上榜,其实这不奇怪。

中央就是要深圳增强门户枢纽功能,从“单项冠军”变成“全能冠军”,以参与全球顶级城市的竞争。深圳最大的短板,除了教育、医疗之外,最明显的就是交通。

“深圳建设交通强国城市范例行动方案(

2019-2035

年)”,就是在这样的背景下出台的。文件里提到了一系列重大项目,下面列举其中最值得关注的几项:

1

、为了打通“珠江口两岸”,深圳提出“构建跨江稀缺性战略通道体系,并争取纳入国家相关规划”。

关于深珠通道的表述是“研究以公铁复合的形式规划预留伶仃洋通道”,也就是说,深珠通道有望成为中国第一条“公路

+

铁路”的跨海通道,其复杂性、运输能力将全面超越“港珠澳大桥”和“深中通道”。

首次提出了“开展深圳外环高速西延至珠江西岸可行性研究,形成深圳市域北部重要跨江通道走廊,分流深中通道跨江货运”。这意味着,深圳外环高速将从深圳海洋新城的北部(靠近深圳东莞界河)向西,连接南沙龙穴岛、万顷沙。这条通道,我们暂且可以称之为“深南(沙)通道”。

“跨江战略通道体系”的提出,意义重大,有利于深圳摆脱“陆地死角”的尴尬局面,向西拓展辐射区。

“行动方案”提出:推进深圳机场卫星厅、第三跑道、

T4

航站楼以及捷运系统等工程建设;推动粤港澳大湾区航路航线优化和深圳机场运行容量提升;争取与国际航空枢纽建设要求相适应的国际航线、航班时刻和国际航权配置。

值得注意的是,对于惠州平潭机场这个“指婚”给深圳的“第二机场”,深圳已经接受了。

提出:“加强与惠州合作,发挥惠州平潭机场作为深圳第二机场功能,创新投资运营模式,并进一步完善深圳至惠州平潭机场陆路集疏运体系”。

如果把深莞惠当做一个城市来看待,第二机场在平潭也未尝不可。但需要配套连接深圳、东莞人口密集地区的超高速轨道线路才行。这对于惠州当然是大利好。

3

、铁路一直是深圳的短板,对此“行动方案”提出:

打造京广深港、赣深、贵广

-

南广、沿海(厦深)、珠江

-

西江五大铁路走廊。

此外,加快建设深圳至深汕特别合作区高铁,把它作为国家沿海新通道的重要组成部分,强化深圳与长三角之间的联系;新增规划深圳至河源高铁,衔接杭州至广州高铁,形成深圳与长三角地区联系的东向新通道。在中部方向,规划广州至深圳第二高铁,衔接广州至永州高铁,形成深圳联系长江中游城市群的新通道。

在火车站布局上,将重点新建西丽、机场东综合交通枢纽。

4

、在构建都市圈交通网络上,文件提出:

加快珠江东岸中南虎城际、深大城际、深汕城际、穗莞深城际、深莞增城际、常龙城际、深珠城际、深惠城际等规划建设,促进都市圈融合发展。

此外,要适时推进城市轨道交通网络向周边城市延伸,推动深圳

10

号线东延至东莞凤岗、深圳

11

号线北延至东莞长安、深圳

14

号线东延至惠州惠阳、深圳

22

号线北延至东莞塘厦等一批跨市城市轨道建设。

对此文件提出:构建便捷高效的粤港澳大湾区水上交通体系,研究在前海、盐田设置客运码头,发展前海与中山、珠海、香港、澳门的快速直达航线。探索开通香港—深圳—惠州—汕尾海上旅游航线。

总之,

2019

年是深圳华丽转身的一年。在这一年里,深圳通过“大湾区规划纲要”和“建设中国特色社会主义先行示范区的意见”两个重磅文件,实现了城市定位的全面提升和交通定位的“豹变”。

对于“陆路交通死角”的感受,新深圳人感受不强烈。但对于在深圳生活

20

年以上的“老深圳”来说,那是一种刻骨铭心的痛。

深圳“出道”较晚,

1979

年1月建市,

1980

年8月建立特区。那个时候,广州作为华南交通中心已经存在了两千多年;而香港作为新兴的亚太门户城市、全球交通枢纽,也已经数十年。

特区建立后很多年里,深圳都是按照边境城市严格管理的,外来人员需要持有“身份证

+

边境证”才能进入特区。“二线关

+

一线关”,挡住了绝大多数的人流、物流,也让深圳成为大陆最南端的“天涯海角”和“交通死角”。

2008

年之前,每到春运,深圳人要么坐长途汽车返乡,要么去广州火车站转车。

在那个年代,可以乘坐火车直达自己的故乡,对于绝大多数深圳人来说是一个梦想。

珠三角城市群内部的激烈竞争,也制约着深圳交通地位的提升。港珠澳大桥对深圳的漠视,就是最典型的案例。

再比如:在

2017

年

2

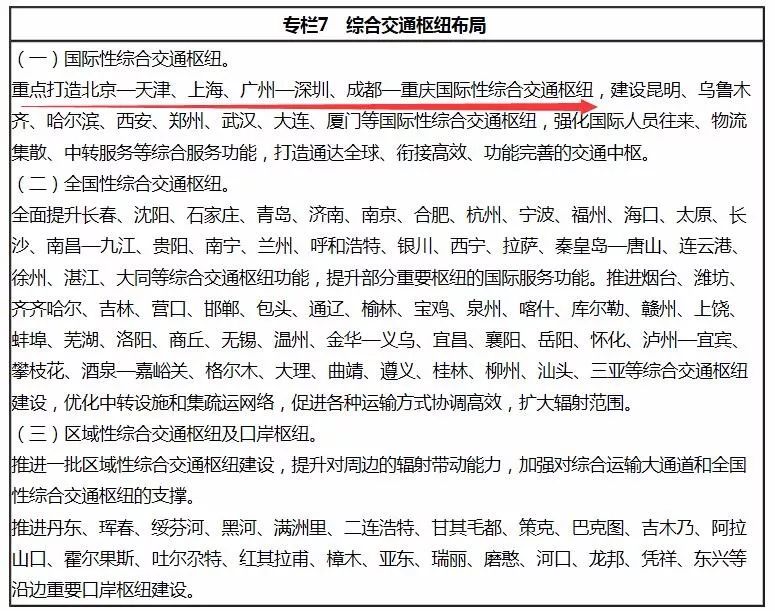

月国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》里,深圳和广州同时被定位为“重点打造的国际性综合交通枢纽”(见下图):

而在

2

个月之后印发的《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划”

》里,仍然只把深圳列为“全国性综合交通枢纽”,低于广州的“国际性综合交通枢纽”定位。

给深圳交通地位带来逆转的,是

2019

年

2

月

18

日印发的“粤港澳大湾区规划纲要”。

这份纲要印发后,我率先提出——中央对大湾区的交通布局发生了重大变化,广州不再是唯一的中心,未来建设重点是深圳。

以连通内地与港澳以及珠江口东西两岸为重点,构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络,力争实现大湾区主要城市间

1

小时通达。

这意味着,大湾区未来交通建设是两大重点:第一,连通内地和港澳,在这方面深圳和珠海首当其冲;第二,沟通珠江口东西两岸,而规划的几个大项目,无论是深中通道还是深珠通道,都以深圳为起点。