你想看的都在这儿

来源:

金错刀频道

作者:祥燎

中国人有多爱整容?

根据国内最大的互联网医美平台新氧的数据,

2018年有2000万中国人选择医美,且复购率高达92%,复购频次每3~6个月一次。

而且,每100位医美消费者中,有64位90后,19位00后,年轻人对此接受程度之高,使得医美市场前途光明。

但一片繁华下,还夹杂着各种乱象。

前不久,新氧递交了招股书,被称为“互联网医美平台第一股”。

既是行业老大,又将是“第一股”,新氧的日子过得算是滋润了。然而,

在它身上,还是能看到这个行业的种种毛病。

2000万人“整容上瘾”:

每20人,有三个来自新氧

过去5年,中国医美市场年复合增长率高达20~30%。根据弗若斯特沙利文的数据显示,2018年医美服务行业总收入规模达到1217亿元,已经是仅次于美国的第二大医美市场。

这个市场的复购率更是惊人,高达92%。一方面是微整形维持时间有限,比如玻尿酸的效果一般只有半年,很多人不能接受“丑回去”,另一方面有的人动了鼻子,又觉得嘴唇不搭,于是“入坑”。

而在2018年,在新氧上有过购买行为的用户为313万。也就是说,

每20个人做医美,就有3个来自新氧。

新氧的发展的确迅猛。

新氧的创始人金星,曾信心十足地说道:“2013年创业,2016年开始盈利,过去两年每年都是300%以上的增长。未来至少5年,新氧每年保持100%以上的增长速度,我觉得没有什么压力!”

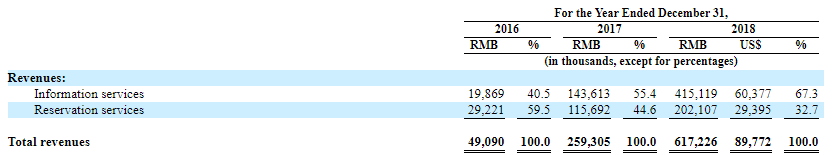

2017年,新氧总营收2.59亿元,增速高达428%;2018年,新氧总营收6.17亿元,同比增长138%,净利润5508万元,同比增长220%。

然而

新氧并不提供任何实质上的整形服务,

它更像是大众点评

。

它在上游收拢整形医院、整形医生资源,向下游消费者提供咨询、电商服务,平台在中间赚佣金和广告费。

新氧能杀出重围,

靠的是所谓的

“新氧模式”

,

即“社区+咨询+电商”。

2014年5月,新氧上线医美日记,至今积累了380万篇用户撰写的整形日记,基本覆盖了国内绝大多数的医生和医院项目;同时,新氧吸引来了多达7000多家的医美机构入驻,覆盖超过350个城市。因此在新氧上,用户可以发布自己的整容经历,并和其他用户交流,也可以寻找认证过的医院和医生,向他们咨询问题。

“新氧模式”,让它曾经九个月内融资三轮,更成为国内第一家进入E轮的医美平台,稳坐行业老大宝座。

2018年,新氧app占线上医美服务app用户每日使用总时长的84.1%;

2018年,通过新氧平台促成的医美服务交易总额为21亿元,占线上预约医美服务交易总额的33.1%。

“后天美一定胜过天然丑”

,金星毫不掩饰对医美市场的看好,仿佛广阔天地,大有作为。

但就算是行业老大,也有逃不过的危机和问题。

日进斗金的行业老大,

为什么还急着上市?

去年9月,在新氧完成E轮融资后,金星曾信誓旦旦地表示:“目前新氧财务状况良好,现金储备非常丰富,并不着急上市”。

为何打脸来得如此之快?

其实,新氧作为行业老大,看起来做着暴利生意,实际上日子过得并不轻松。

首先,它要面对巨大的流量压力。

毫无疑问,医美机构和医生选择入驻新氧,是由于平台上大量的精准用户。因此,如何保证用户增长和用户粘性,是新氧的首要任务。

但事实上,随着医美市场的竞争日益激烈,新氧不仅要和专业的医美平台(如更美、悦美网等)争,还得和巨头们(如美团、阿里等)抢流量。尤其是后者,用户基础更广泛,对商家来说客户质量可能更高。

金星曾说,“就算BAT入局,也不一定有优势,因为消费者认的是你的专业度。”不过看起来,无边界的巨头们,永远不容忽视。2017年“双11”期间,阿里健康平台的医疗美容类成交额较上年同比增长520%。

市场竞争激烈,新氧的获客成本水涨船高。2018年,新氧的营销费用为3.06亿元,占了收入的一半。

新氧在《新喜剧之王》里的植入

而另一边,更大的危机则来源于新氧自身——

不仅收入来源单一,而且一直没找到新的增长点。

从招股书可见,新氧的收入构成分为信息服务和预定服务,信息服务在2016年到2018年占比分别为40.5%、55.4%和67.3%,预定服务则是59.5%、44.6%和32.7%。

所谓信息服务费,就是广告收入;而预订服务费,主要是新氧向美容院、美容产品卖家或医美机构收取,比例约为10%。

一个上升,一个下降。说到底,新氧和淘宝等电商不一样,它没有像支付宝那样的中间保障,用户会在新氧上浏览信息,选择医美机构,然后线下消费,而不是线上交易。

因此,向入驻平台收取广告费,才会渐渐成为其收入来源的大头

。

从业者曾经爆料,商家入驻新氧平台需要交入驻费,医疗机构支付的广告费越高,就会相应获得更多流量。

但只靠广告费,风险很大。

竞价排行的弊端,早有前车之鉴。一旦爆发负面,其后果连巨头都不一定招架得住。

雪上加霜的是,新氧至今没找到新的增长点。曾经,它想发挥流量优势,进军线下,并先后在北京、上海等地推出新氧云诊所门店,但只坚持了不到两年便以失败告终。

话说回来,新氧只要能保证一定的用户增长和用户粘性,就能保住其根基,还可以慢慢开拓其他的变现路径。

但正如上面分析的,行业竞争激烈,获客成本水涨船高,而新氧收入构成不健康,又不敢花大钱去获客。

于是,新氧被逼“另辟蹊径”。

恶俗营销,数据造假,监管缺位...

上市前,不如先搞好口碑

新氧很注重营销,旗下拥有极强大的新媒体矩阵,覆盖整形、美妆、护肤、穿搭、健身等领域,平均每月有超过2.4亿的观看量。根据新榜提供的数据,新氧微信公众号的排名高居全部3000多万微信公众号的第22位,稳居美体类公众号第一名。

然而,这些新媒体平台上的内容,争议相当大。

打开新氧的微信公众号,基本与明星有关。恶俗标题搭配八卦内容,最后多少都在暗示明星“变美”,并附上二维码,吸引用户下载新氧app,实现导流。

因为这些似有似无的内容,不少明星都起诉过新氧,如黄渤、李小璐、鹿晗、张丰毅等。

然而新氧一点不慌。李小璐胜诉后,新氧只赔付了14.2万元。而更多明星,原本便对整容话题避之唯恐不及,往往雷声大雨点小。

但相比恶俗营销,新氧在监管能力上的问题,显得严重得多。

《中国医美“地下黑针”白皮书》显示,目前中国合规执业者大约17000名左右,而非法执业者数量超过150000名,几乎是合规医师的9倍。所以也就出现了虚假宣传、无照经营、医疗事故频发.....

新氧要面对的挑战,是全行业的通病。可惜的是,它并没展示出强力、有效的手段。