看完《我不是药神》之后,内心久久不得平静...

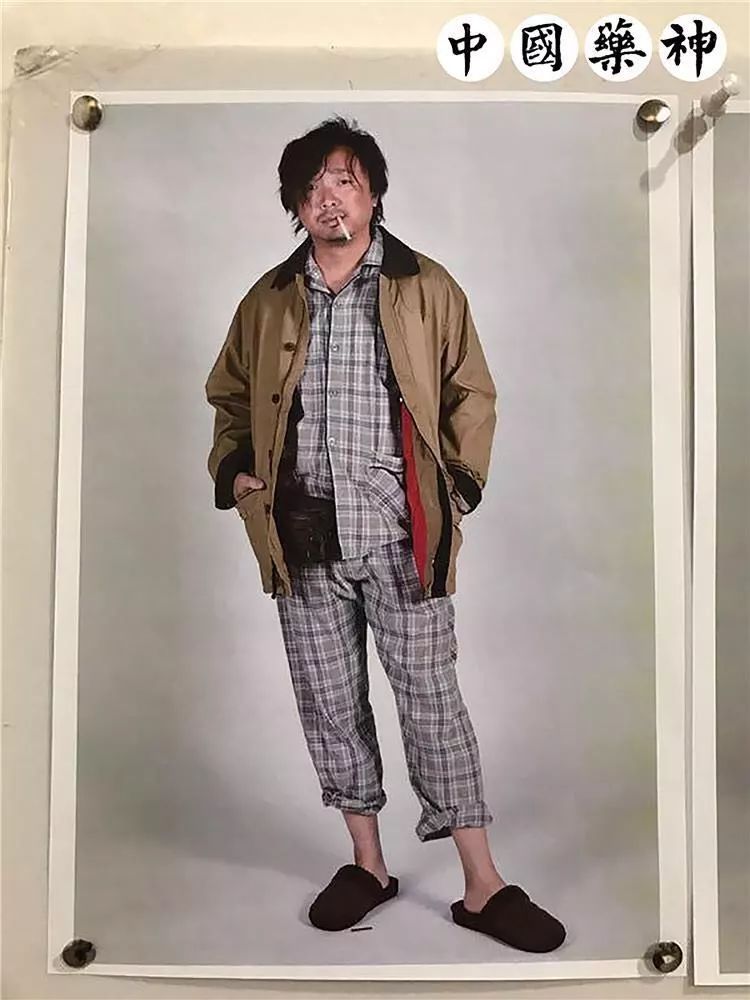

故事背景大致是2000年的中国上海,徐峥饰演的程勇是一个再平凡不过,没钱而油腻的中年男子。

开了一家并没有生意也已然过时掉的印度神油店,已经惨到交不起房租被房东关门的地步。妻子大概是被他打跑掉的,有一个八岁的儿子倒是和他很亲,每周可以见一次,正在被后爸带走移民的僵持之中。家里还有一个血管瘤急着动手术的老父亲,他的收入来源其实就是偶尔做一点走私的生意。

程勇,可以说就是一个彻头彻尾的Loser,完美诠释了什么叫做“人到中年不如狗”的人生。

没有钱,但是需要钱。

这个时候,王传君饰演的吕受益找上门来,请求他帮忙代购一种印度药,一种白血病病人终生需要服用的药,叫做印度格列宁。

这种药国内正版的瑞士格列宁,价格是四万元人民币一盒,而印度的只需要2000元,甚至代理价只需500元。

吕受益本人也是慢粒白血病人,多年来被病痛折磨到消瘦不堪的他具有非常强大的求生欲。

因为贫穷,四万元一盒的药根本吃不起,

而不吃药,只能等死。

印度格列宁在中国是禁止销售的,因为禁止,所以被称为假药(尽管药效其实和四万块的一模一样)。

走私“假药”,是要坐牢的。

程勇一开始是拒绝,可是随着父亲病情恶化,高昂的手术费等逼迫着他不得不尝试走这条路。

他抱着试一试的心态,到印度成功弄到一百盒,而在销售当中发现了这当中巨大商机与市场。

因为这样的病人群体比他想象的庞大太多,指望着药救命。

命,就是钱。

就这样,在巨大的金钱诱惑下,程勇做起了药贩子生意,成立了卖药的【治愈小分队】,并拿到了印度格列宁的独家代理权,国内售价5000元一瓶。

是的,程勇一开始仅仅从商人角度出发,他只是想赚钱,却无形中救了许多人的命,因而被封为“药神”。

而在这个阶段,他的出发点从来都不是救人救命,他甚至不太清楚这些药对于病人的真实意义。

【治愈小分队】成员

吕受益

(王传君为了这个角色推掉了嘻嘻哈哈的《爱情公寓》大电影,他先是让自己瘦到皮包骨像一个病人般虚弱,在一场吃包子的戏中,他共吃了44个包子,三碗面,吐了三次,而病床上的那场戏他是把自己关在医院两天两夜不睡觉的,所以我们可以看到他的眼里都是血丝,那不是效果)

刘牧师

(因为刘牧师的角色是懂英文的一个病友,一把年纪还要苦练英文也是蛮苦的)

刘思慧

(刘思慧是女儿白血病,她老公得知女儿得病就跑了,她是单亲妈妈晚上在夜场跳钢管舞的,同时也是病友群群主,为了这段钢管舞,演员谭卓练到全身伤痕)

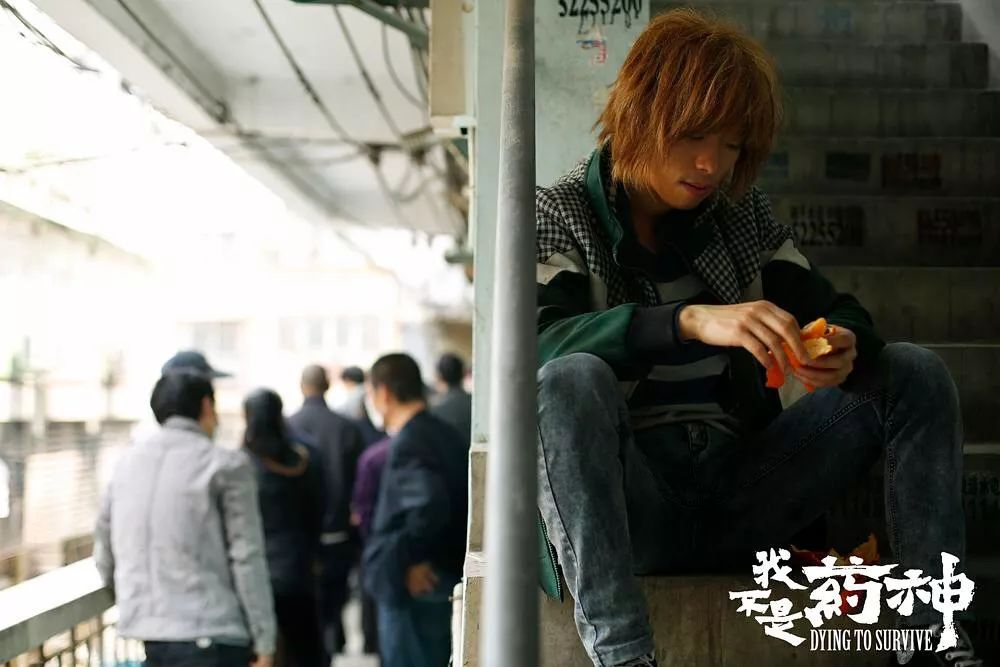

黄毛

(生病之后不想连累家人所以跑出来打工的黄毛。性格孤僻不爱说话,人狠话不多,爱打架,所以他拍戏是受伤最多的人)

演员可以说真的都非常敬业了。

.......

剧情在我看来十分一般,甚至可以说老套。

当我看到程勇无意识的走私印度药救人(实则赚钱),可以很直接的想到接下来的剧情无疑就是阐述他价值观如何转变的过程;当看到他有一个做警察的小舅子也可以猜到这个人物不久后应该要陷入法与情的两难境地;当看到走私印度药的“治愈小分队”多么顺风顺水很自然的做好了承受之后他们分崩瓦解的准备,也知道悲剧的反差就快要发生....

铺垫的越多,矛盾就会越激烈。

其实,要说剧情,《我不是药神》,真的就是很普通的剧情而已。

尽管一开始不知道影片是由真人真事改编,也是不影响对于剧情走势的猜测。

但我想说的是,《我不是药神》厉害,就厉害在,即便是再平庸的剧情,也可以从中感受出拍摄的张弛有度。

整个剧情衔接的非常自然,虽然是在探讨一个现实而又沉重的话题,却可以保持惊人流畅的叙事节奏,而不乏恰到好处的娱乐性。必要的荒诞搞怪与黑色幽默,感到惊喜之余,想到是宁浩的监制,就也在意料之中了。

影片当中的每个人物都让我觉得很自然也很合理,在我看来,是没有坏人存在的。

程勇这个小人物,真实到令每个人都可以找到切实的代入感。

一开始穷途末路,被金钱诱惑走上一条赚钱顺便救人的道路,非常合理啊。他赚到了钱,孩子可以继续留在身边,父亲顺利动了手术,一切变得好起来,他不再是“光脚不怕穿鞋的”,完全可以豁出去的人。

所以在面对张长林(一个真正卖假药的药贩子)的挑衅,他选择了被抓前全身而退,让出了印度格列宁的代理权,也是情理之中。

尽管是受到团队成员的“不理解”。

他没有要救人,更没有救人的使命,在他那里,他没有必要继续冒险为他们走私“假药”。

这让人无从诟病。

只是不同的是,程勇他有的选,病人们,没得选。

那些生病的人怎么办呢?

或许就是等死了吧。

毕竟张长林可是一个十足的贪婪的药贩子呢。

这也是真实故事和电影最大的区别,真实故事中的陆勇,本人就是白血病患者,因为同是病人,他就能轻易体恤病人的痛苦,他代购不赚钱,他从头到尾就是在救人救己。

可程勇不是的,他没有白血病,他赚到了钱,完全可以做别的,他有家庭,他不想坐牢,他何必冒险。

他果断的退出了,退的干净利落。

一年后,吕受益的妻子终于找到了他,这一年,张长林在利欲熏心下,走上了不归路。病人们重新陷入吃不起药,等死的绝望中,吕受益又割腕了,被抢救过来正在医院。

可是他终究没有办法挺过去,他的病情已经发展到药物无法控制的急变期,要化疗,要移植骨髓,并且成功率极低。

所以他,在医院里自杀了。

没能等到他的孩子叫他一声“爸爸”。

种种现状与冲击,让程勇不得不重新面对问题。

其实他是可怜的,他被选中,卷入这场法律与道德的抉择。

以及自我与生命的取舍。

也正是在这些艰难中,他的灵魂得到了升华。

他重新做起了“药贩子”生意。

只不过这一次,他就只是卖500元一瓶,他不赚钱。

他也只是提供给以前的那些病友。

甚至后来印度方便药厂被关闭了之后,他每个月往里面倒贴几十万拿药救人。

穷困潦倒的时候,坚持不让儿子离开自己,却在事业小成的时候,毅然决然的把儿子送出去。

.....

他是做好了最坏的打算,也是决定彻底背上这把生命的枷锁和责任。

在这个阶段,我们依然能够完全理解程勇。

甚至我们每一个人,都可以是程勇。

你只是一个凡人,但如果你意外的命运般获得某种掌控他人生死的武器,尽管这把武器有可能杀死自己,你是用还是不用呢???

好像也只能发挥渺小的英雄主义了不是吗。

《我不是药神》通过程勇这个平凡的人物,带着观众,完全的进入到故事之中,能够理解所有,好像也不能理解所有。

生病了,想要活下去,有什么罪?

不合法就是不合法,警察要抓加药贩子,有什么错?

正版药董事道貌岸然的维护自己的权益,似乎也没什么不对吧?

.......

到底对不对,《我不是药神》并没有说明。

我认为这是影片最高明之处。

现实题材的电影不免给人一种沉重压抑的感受,但过于娱乐戏剧化又容易落入俗套,我认为《我不是药神》在这点上做到了完美的平衡。

我们大可把这部影片视为一部程勇其人的故事片,即便是在讨论极度敏感的社会问题,影片本身却仿佛置身事外。

这是非常不容易的。

我们无法在《我不是药神》里看到任何批判,当然也没有什么过度的崇拜。

有的顶多是站在最普通的人民群众角度,平静的叙事。

村上春树说过,

若要在高耸的坚墙与以卵击石的鸡蛋之间做选择,我永远选择鸡蛋那一边。

现实如何,大家心知肚明。

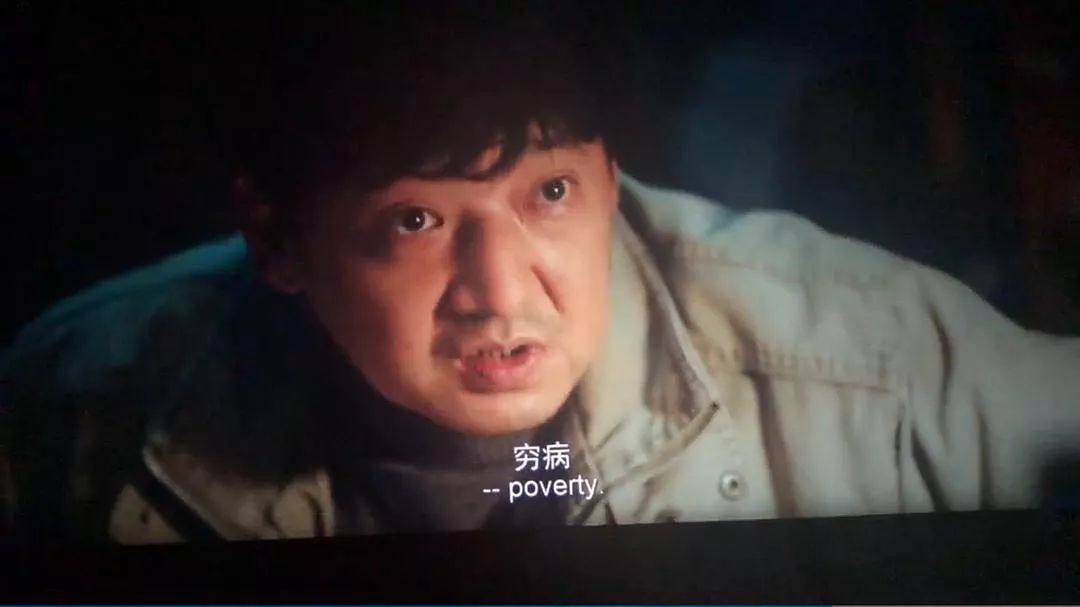

就连“穷病”这个主题,也只是一笔带过,轻描淡写。

可是谁会不知道,穷,就是原罪。

影片并没有把真相血淋淋的晾晒在光天化日之下,不把与混沌世界作斗争以及推倒现实高墙视为一种勇敢,而只是站在一个绝对适当的角度,诉说艰难生活里的各种真相,矛盾当然不可避免,法律、道德还是人情?

这些本就冲突的价值信仰里,影片都给到了最大的尊重。

也给所有角力的一方,最大的空间。

没有表明立场,却抛出了种种社会问题。

有困境,就会有思考。

关于疾病

关于制度

关于社会种种现实

.....

即便是一个再健康的躯体,也终有生病的那一天。

这些都是每个人,或者说中国人在早晚要面对的问题,它离我们是那么近;可是制度的东西,法律的标准,是我们普通人能够触达的点吗?好像离我们又很远。

我想这是大部分人看完影片,久久无法释怀,却又不知道在介怀什么,这样的心情,大致是因为于此。

《我不是药神》像是一个智者,点到为止,点破不说破,我想这是电影作为文化形式的一种,能够展现的,最大价值。

每个人或多或少都是鸡蛋,每个人或多或少要面对高墙。

愿一切都可以越来越好,也希望这个好,能够快一点吧。