中央之国的形成 [第46节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:兆斌

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在VX对话框回复:地图

提到“凉州”,很多人第一时间在脑海中会浮现出三个字——凉州词,只是具体是哪一首就不一定了。

在唐诗中名为凉州词的名篇有很多首,代表性的有王之焕的“

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

”,王翰的“

葡萄美酒夜光杯 ,欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回

”。

之所以都以凉州词为名,是因为这些诗句在当时都是为来自西域的曲谱所填的词,而这些曲谱又都是经凉州所引入。

纵观所有的“凉州词”,你会发现有两个元素几乎是一定会涉及的:

来自异域的音乐和与边缘民族的战争

。

使得这个位于中央帝国核心区最西北的州部,自带着一股浪漫和金戈之气。

这种混合气质,可以用两个经常出现在唐诗中的词语概括——“胡马羌笛”(当然,胡人同样有音乐,羌人一样有金戈铁马)。

尤其在两汉时期,混合了这两大边缘势力的凉州,成为了帝国兴衰的关键先生。

来自凉州的两个代表性人物:

董卓和马超

,让凉州,更是让这片西北之地为三国迷们所熟知。

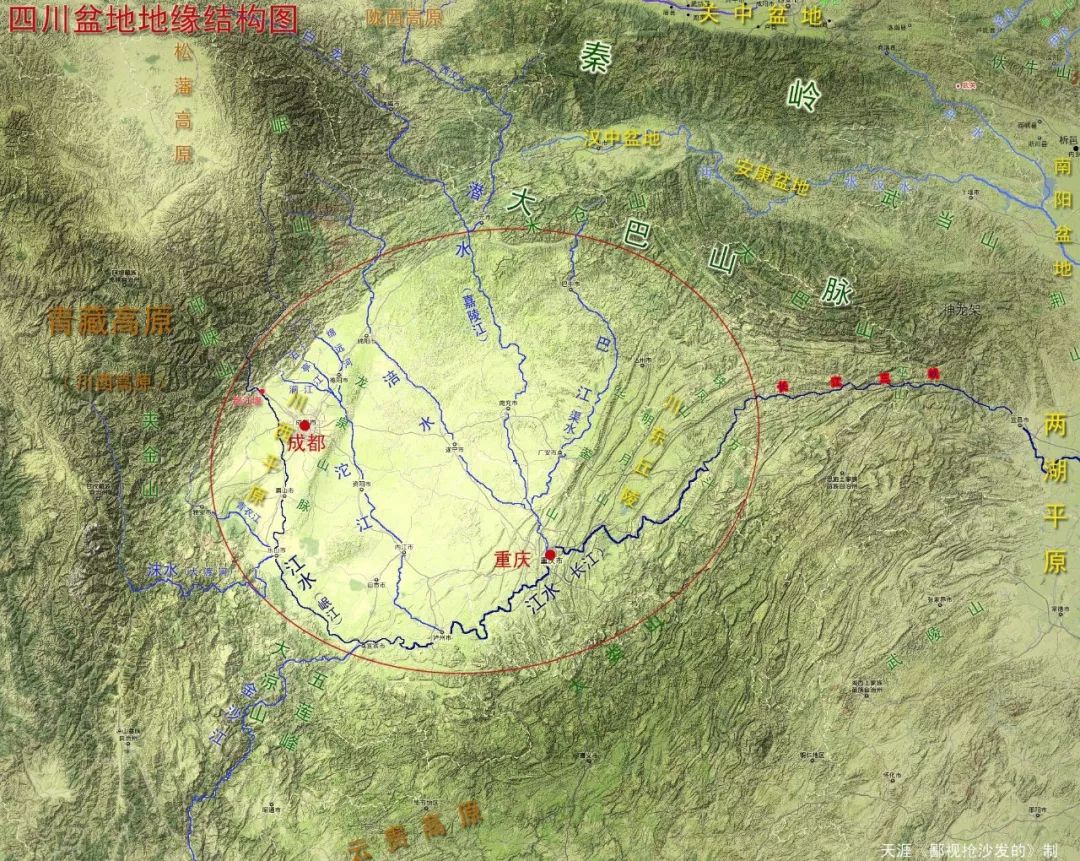

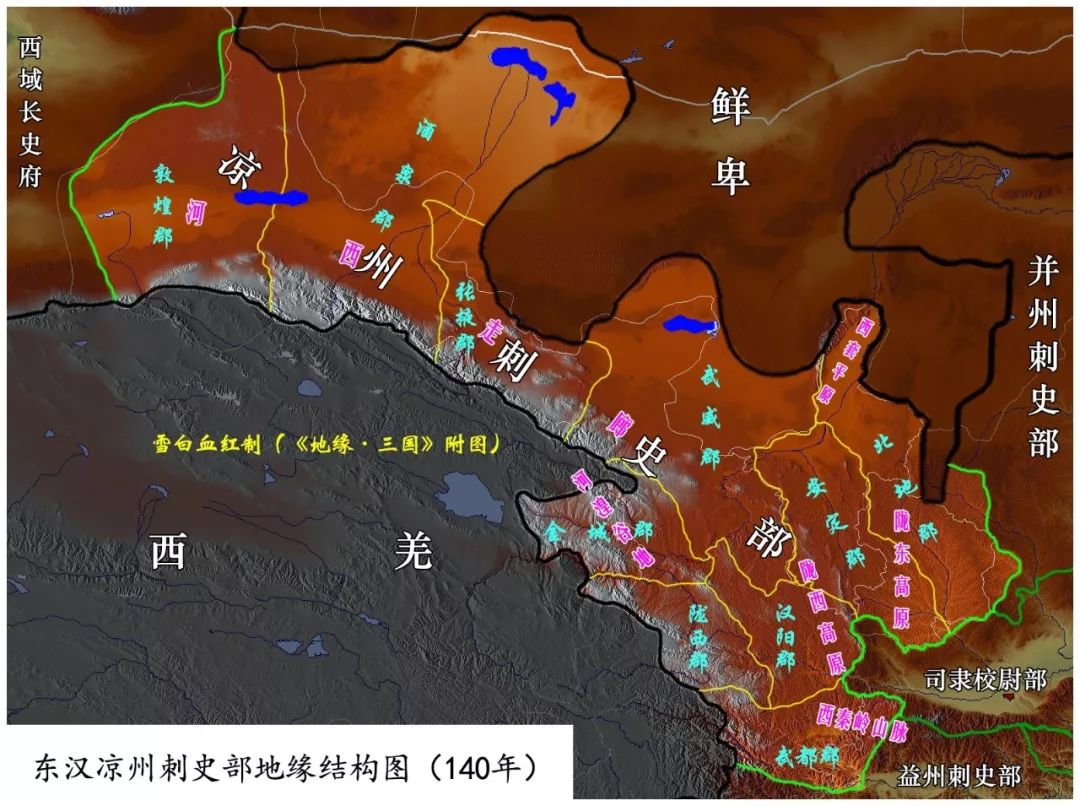

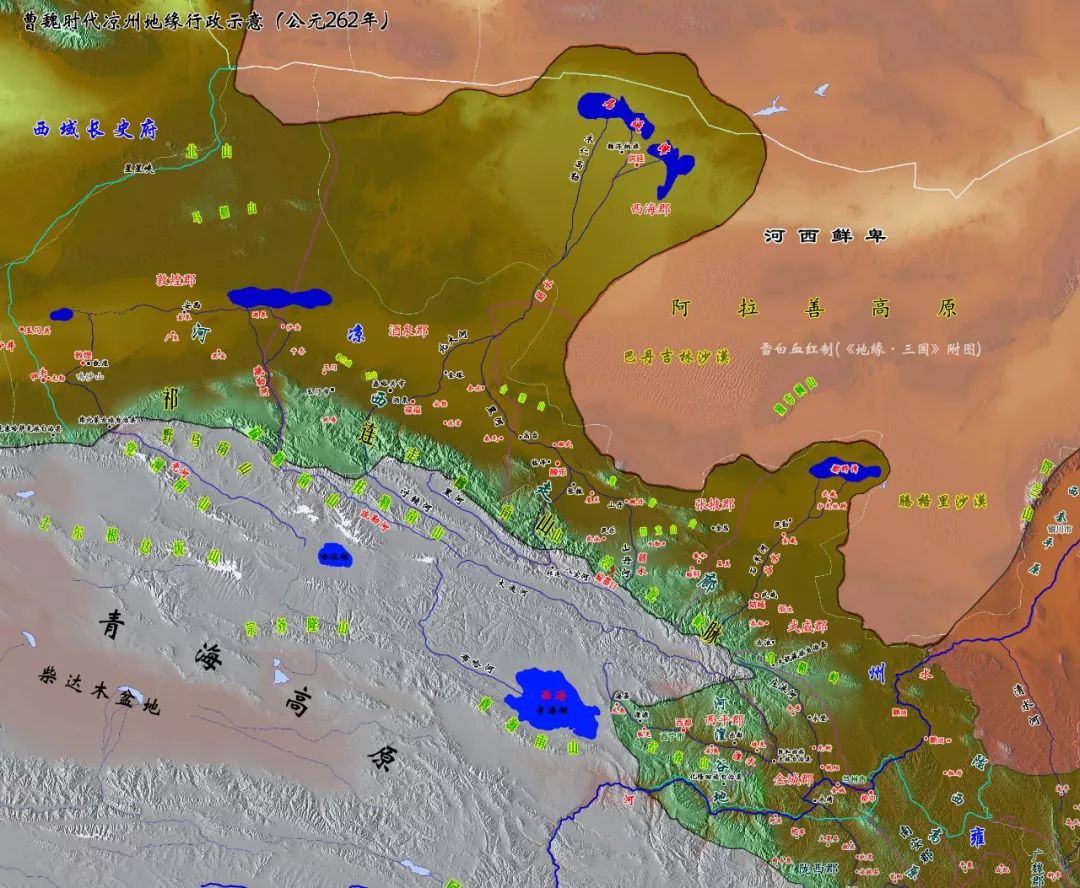

凉州的地缘复杂性,首先体现在其地理结构的复杂性上。

总体来说,东汉时期的凉州与后来的甘肃省几乎重叠。

很多人已经从甘肃省的轮廓感受到了凉州的地理复杂性。

这个东西纵横1600公里、南北最窄处却只有25公里的哑铃状省份,很难不让人为它的稳定性担忧。

不过这里所说的“甘肃省”并不是现在的甘肃省,而是清朝时期的甘肃省。

从地理结构来说,无论是东汉时期的凉州,还是清朝时期的甘肃省,都包含有:

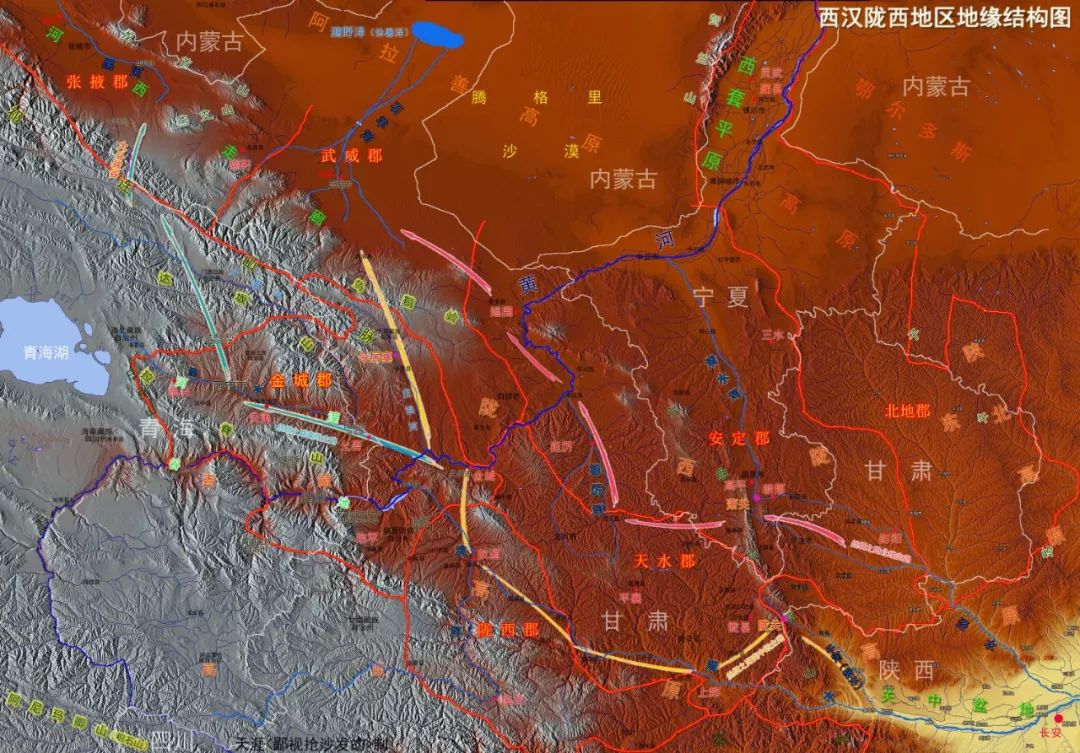

陇东高原、西套平原、陇西(右)高原、西秦岭山脉、河湟谷地以及河西走廊,共计六大地理单元。

上个世纪中叶,基于当时政治整合中央之国的需要,

西套平原与河湟谷地这两个重要地理单元从甘肃境内分离

。

以前者为中心成就了“宁夏回族自治区”,后者则成为了“青海省”的核心之地。

这意味着无论从地理还是地缘角度,凉州的结构其实比现在的甘肃更为复杂。

如果按照天下九州的设定,这些归属凉州的地理单元,属于以关中平原为中心的雍州的边缘之地。

在关中平原成为京畿之地后,上述六大地理单元中并没有一个与之相当,足以对周边地区拥有压倒性优势的核心板块。

除此之外,凉州六大板块之间的地理、地缘属性也有着很大的差异。

这点从西套、河湟后来的归属也可以看出。

相信随着凉州部分的展开,不仅笼罩在三国时代的一些谜团能够解开,这一行政变迁的地缘背景亦将浮出水面。

最先进入视野的是隔陇山相望的陇西、陇东两大高原。

比较下来,

陇东的地理结构要明晰的多,其全境为泾水水系所覆盖。

除少量用来庇护西套和关中平原的边缘山地,被归入宁夏和陕西境内以外,大部属于当下的甘肃省庆阳市与平凉市所辖。

水系是划分这个两地区的地理基础。

与大多数河流一样,泾水上游同样存在两条难分伯仲的上源:

其中南源发源于陇山东北麓,西南向流淌成就了现在的平凉地区;

北源发源于陇东高原与鄂尔多斯高原相接之地,向南流淌成就了现在的庆阳地区。

两条上源的交汇处则成为了当下甘肃与陕西的分割点,而当年凉州与司隶地区间的分割,亦大致遵循此规律。

既然有两条上源,就一定要分出个干、支的名分来。

早在先秦之时,在这场PK就已分出了胜负,夺取泾水之名的是平凉境内的南源。

而北源在汉代则被称为“泥水”,后在隋唐时更名为“马莲河”并沿用至今。

实际上要是让地理学家来认定的话,长度更占优势的北源才应该是泾水的正源。

然而无数案例已经证实了,古人更多是从实际价值的角度,来认定河流的身份。

换句话说,被认定为正源的这条南源,在地缘政治上能够发挥更为重要的作用。

关于这点,在“关中四塞”部分已经通过萧关提到。

泾水南源的核心作用,在于对接了两条路径:

一条是通往西套平原,另一条通过陇右高原。

前一点使得萧关得以压倒陇关,成为关中地区的北大门。

不过这并不意味着,西套平原会比陇右高原更为重要。

后者的安危,直接关系到关中平原乃至整个王朝的存亡。

以三国时代来说,诸葛亮的大多数北伐,都是试图由陇右而入关中。

刚才我们在说,以凉州六大地理单元间的潜力比较来说,当下并没有鹤立鸡群者,但单纯从位置上看,陇右可以算得上是中心板块。

其余五个地理单元均环绕于它的四周。

即使剥离掉北部的西套平原及西侧的河湟谷地,亦无损这一中心地位。

陇右高原西端的兰州成为当下甘肃的省会,便是建立在这一基础之上。

与由同一水系所覆盖的陇东高原相比,陇右的情况要显得复杂许多。

身为黄土高原的一部分,整个陇右高原位于:

青藏高原、内蒙古高原、秦岭以及陇山山脉之间。

黄河在它的西侧由青藏高原而下,西北方向流入河套地区;

渭水则由黄土高原的西端,沿秦岭北麓向东流淌,注入关中平原。

这使得分布于陇右高原的其它河流,在身份上看起来面临两个选择:

一是注入黄河得到一个黄河一级支流的地位;

二是注入渭水,成为黄河的二级支流。

抛开渭水黄河一级支流的属性,将流经陇西的渭水上游视为一条单独河流的话,依水系归属可以将整个陇西高原切割为两部分,即西北部的黄河流域和东南部渭水流域。

以区位来说,直接庇护关中平原安全的是渭水流域。

西汉时以之为核心建制了“天水郡”,郡治设在平襄县(今通渭县平襄镇);

东汉时则改称为“汉阳郡”,郡治移至冀县(今甘谷县),并在行政范围上做了一定微调。

人口是反应一个板块潜力的重要指标。

作为一个边远州部,整个凉州的人口并不能跟东部地区相提并论。

凉州共划分为十二个郡国,其在天下大乱之前的人口数量约为50万,这当中生活在渭水上游的就有1/3。

与之形成鲜明对比的是陇东(凉州部分)及西套平原的人口相加,亦不过只有5万左右。

需要注意的是,这些人口仅指的是户籍人口,鉴于凉州的民族结构复杂,会有部分边缘部落未被统计进去。

不过在籍人口的比例,已经足以证明渭水上游地区,之于整个凉州的重要性。

渭水上游之所以如此重要,始于秦人当年对这一地区的开发。

秦人的祖先原本生活在山东地区,与殷人同属于东夷体系。

因参与了西周初年的“三监之乱”,被周人西迁至陇右的渭水上游地区。

从位置上看,这相当于从天下的最东头转移到了最西端。

对于周人来说,这样做的一个好处是,秦人原本不属于原本在黄土高原威胁关中的西戎体系,依附于周人能够帮助他们在西戎的夹缝中求生存。

后来的事情大家也都知道了,尽心帮助周王朝抵御西戎的秦人,抓住历史机遇得以进驻关中平原,并最终成为了关中和天下之主。

顺便说一下,当年被迫从山东西迁的秦人先祖,并没全部进入了陇右,其中有一支落户于山西高原。

后来在三家分晋时同样抓住一次历史机遇,成就了战国七雄中的赵国(因此有秦赵同祖一说)。

把视线转回到陇右。

在商周时期,以渭水上游为主体的这部分陇右高原,被泛称为“西垂”。

其中心区大致与现在甘肃省天水地区相重合。

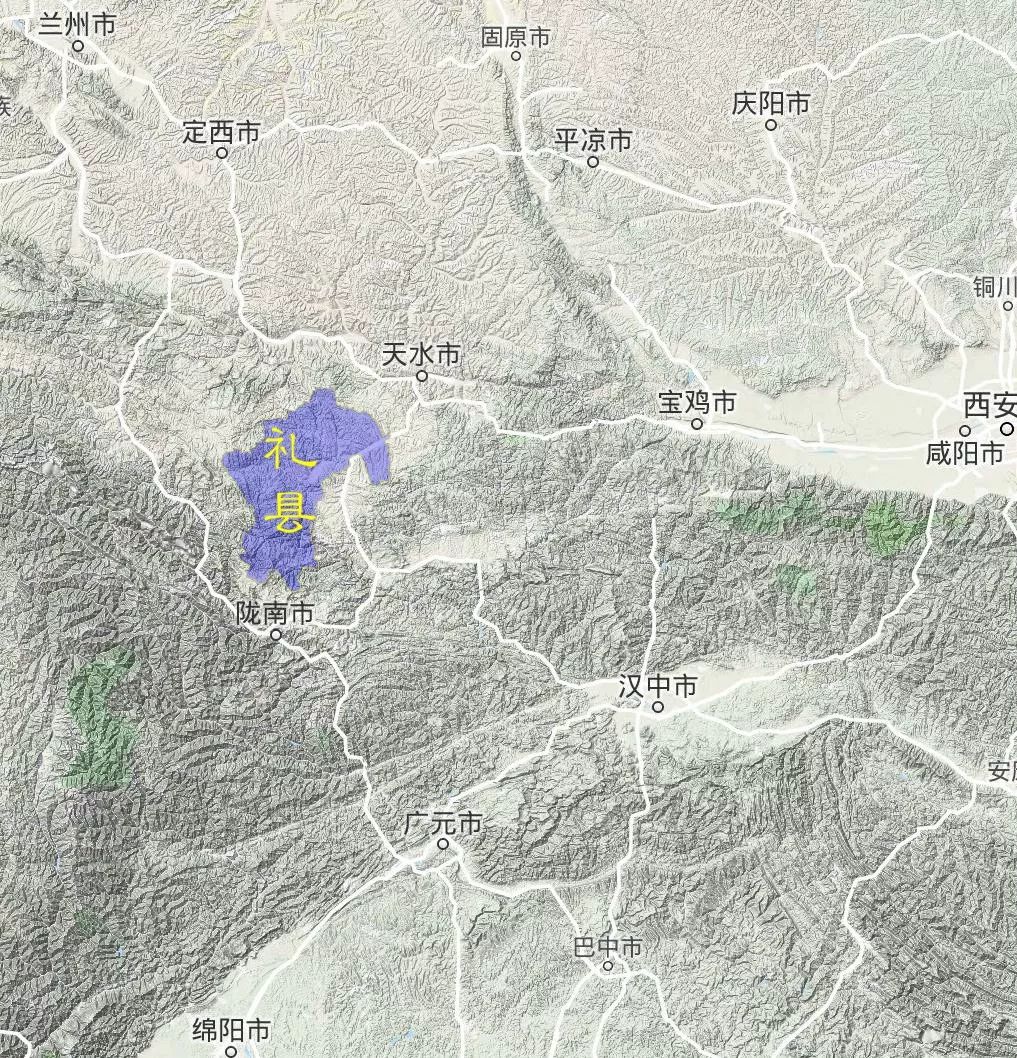

然而秦人最初在此谋得的根基之地,地理上却并非属于渭水流域,而是在渭水之南的西汉水上游,具体来说位于现在的甘肃省礼县。

这片土地在先秦之时被称之为“西犬丘”,狭义的“西垂”亦指向于此。

及至秦汉,彰显整个区域地缘属性的“西”字被沿袭下来,建制为了“西县”。

东汉时的“汉阳郡”与西汉时的“天水郡”最大的变化,便在于将渭水之南的“上邽”(今天水市)与西汉水上游的“西县”

(今礼县)

,由西侧的陇西郡划入了“汉阳郡”范围。

整个郡级行政区的名称,亦因这一调整而改变。

之前的内容曾经说过,现在的汉水在两汉时期被称之为“沔水”,嘉陵江上游属性的“西汉水”才是汉朝的“汉水”。

鉴于“西县”汉水流域属性,及位于整个郡最南端位置,汉阳一名可谓名符其实。

问题在于,东汉王朝为什么要做这样一个调整,这是否意味着礼县所在的这条西汉水河谷,在地缘政治上有什么特殊的价值。

情况的确如此。

颠覆性的事实是:

不管你把它叫作“西垂”、“西犬丘”、“西县”还是“礼县”,这片土地的地理属性都是一片在流域上,归属于长江流域的黄土高原,区位上属于陇右高原的一部分。

颠覆性不在于,这一认定让我们刚才把陇右高原切割为黄河和渭水流域的说法,出现了一个小小的漏洞,而在于几乎在所有人的印象中,黄土高原都会是一个纯粹的北方概念。

之前的内容也让帮助大家认识到,黄河才是黄土高原的经脉。

充当南北气候分割线的秦岭,有如一道天然长城一样,将其与长江水系间隔开来。

不过再坚实的城墙也可能有薄弱之处,在西秦岭山脉就存在一个向南凹陷的较大缺口,行政上包含天水市的南部与礼县东部一带,其专业名称为“西秦岭山地间断凹陷地带”。

无论从海拔、气候还是土地性质来说,这个位于西秦岭的凹陷带都与整个陇西高原相一致。

换句话说,它是黄土高原的一部分而不是秦岭的一部分。

问题在于,秦岭在这个区位的向南凹陷,也让一直与黄河相安无事的长江有机可乘,得以在这个方向通过西汉水向黄土高原延伸一个突出部。

放大观察西汉水在此的走向,你会发现源出当下天水市秦州区南部的西汉水,向西流经当下的礼县县城后开始向南转折,礼县县城所位于的这个转折点,可以被视为秦岭与黄土高原地貌的分割点。

分割点以西、以南属于秦岭属性的石质山地,并不适合大规模开发;

分割点以东,则呈现的是河谷与黄土梁相间黄土高原地貌,无论从生产还是生活条件都比较适合人居。

礼县县城以东这段东西向的西汉水河谷,是这一小片长江流域属性黄土高原的中轴线。

基于其“汉水”(西汉水)源头的属性,可将之命名为“汉源河谷”。

作为秦人的祖地,这一小片三面为秦岭包夹、一面与渭水水系相接的黄土高原,是如此的不起眼。

以汉源河谷的长度来计算,其东西纵深不过30公里。

然而它却如一只在亚马逊雨林扇动翅膀的蝴蝶一样,影响了中国历史的进程。

当年秦人在被迫迁往西垂之时,原本覆盖整个陇右黄土地带的是属于西戎体系的部落。

即使你不知道这些部落的文化特点,也能感觉到与之原本相隔几千里的秦人,与之在各方面存在明显差异。

作为异类的秦人,选择在黄土高原的最边缘地带求生存,能够最大限度的保护自己。

最起码当他们遭遇攻击时,可以选择迅速转入秦岭避险。

异类的属性,使得秦人在定居“汉源河谷”后,一直处在与西戎部族的战争中。

在秦非子因善于养马,而被周王朝升级为附庸并带领部分族人迁往陇东之后,留在汉源河谷的老秦人还一度被西戎部族所族灭。

后在周天子的支援下,秦人得以兴复故土,并逐渐成为整个西垂之地的霸主。

不过3000年前被迁徙到这片极边之地的秦人,应该没有想到在“汉源河谷”的这段成长经历,竟然帮助他们在800年后击败最大的对手楚国,成为天下之主。

无论从土地属性还是气候环境来说,位于秦岭北麓的汉源河谷都属于“北方”范畴。

这使得秦人在扩张时优势会优先考虑黄土高原方向。

不过最初选择定居于此的秦人,应该还不知道西汉水的最终走向。

穿越秦岭之后的西汉水,与从中、西秦岭山脉间流出的故道水汇合后,变身成为了纵贯四川盆地东部的嘉陵江,并在重庆境内注入长江。

这意味,汉源河谷与当时被称为巴蜀之地的四川盆地之间,存在一条可以连通彼此的天然通道。

汉源河谷亦可被视为,整个陇右高原通往四川盆地的跳板。

可以这样说,基于汉源河谷的地理属性,秦人是整个黄土高原乃至整个北方地区,与长江流域地缘最为接近的族群。

在汉源河谷定居的秦人,无疑会在后来的岁月中,逐渐了解到他们与四川盆地之间,存在一条能够连通彼此的的战略通道。

至于到底是什么时候搞清这一点的并不重要,重要的是秦人后来的确利用嘉陵江通道征服了巴蜀之地。

从地缘政治角度来说,秦国与楚国在战国的胜负手是四川盆地。

在夺取四川盆地,尤其是以成都平原为核心的蜀地之后,秦军不仅获得了一个巨大的粮仓,更可以顺流而下攻击位于长江中游的楚国。

后人对一个立足于黄土高原的诸侯,能够抢在楚国之前得到位于长江上游蜀地多有困惑。

在了知晓“汉源河谷”的长江水系属性,并了解过秦人在汉源河谷的生存经历后,相信大家对这一结果的产生会有更多的感慨。

如果说当年老秦人们选择在一片长江流域属性的黄土地上开始,是一种偶然的话,那么数百年后利用汉源河谷作为进入长江流域的跳板,就带有必然性了。

当历史的车轮驶入三国时代后,汉源河谷及与蜀地相通的嘉陵江走廊,险些再次成为影响天下归属的关键先生。

不同之处在于,这次最想利用这条战略通道及汉源河谷这块跳板的,是来自蜀地的力量。