文/潘乱

同样有很多互联网和VC从业者,在微头条里发言的基本都是85前的已经有点身份的企业家或大佬,在即刻发言的更多90后一线干活的产品和投资人,从发言看,明显即刻的发言群体更有人味和好奇心,微头条跟微博一样很像一个PR阵地,就是日常云淡风轻经常为自家公司吆喝两句。尽管两者用户量级上还存在着量级差距,但即刻在一个圈子里形成了更好的社区氛围,这不是表现在曝光量上,而是有更多有价值的互动。即,微头条的主体内容是干巴巴的,即刻上圈子里的动态讨论是鲜活的。相较于分发曝光量,UGC应该更看重互动以及互动的质量。

我看到冯提莫头条粉丝过千万那条新闻尤其觉得好笑,顺着这张百万粉丝榜单拉下来,发现头条对粉丝的理解跟微博在灌僵尸粉那会差不多。

微头条是什么?

之前是因为关注的价值在头条被机器推荐弱化,所以很难回答,为什么要关注的问题,如今纯内容消费遇到瓶颈要转智能社交了,好像也没感受到对这个问题回答的有多好。

如果头条今年的“千人百万粉”计划指的就是冯提莫、陈翔六点半、二更、吴晓波频道这些节目,那好像“智能社交”这个战略实现好像也没那么难。但,这样的智能社交,核心点还是在消费内容,更多满足用户猎奇和打发时间的问题,跟“因为我的朋友也在上面,所以我要去”相去甚远,算哪门子社交?

当然微博最初起来也是靠媒体明星和搬运工大V,到15年才开始下沉做垂直行业kol,当然我也发现一些医生和财经作家等群体在微头条很活跃有较多反馈,但总感觉表现数据好的内容都是不说人话跟作者无关隐去或替换作者也OK的内容。并且,非常明显的是,微头条一直都是在跟着微博后面做,粉丝数量可能是二者的唯一差别。再者微博是社交媒体啊,社交媒体跟智能社交是一回事嘛?

同时微头条还没很好解决预期的问题,就是我来到底是要看什么的?现在可能多数用户的体验是刷微头条跟刷头条的差别并不很大,因为共用推荐系统,导致二者之间内容相似度非常高。

微博的战略就是主要服务传播场景,其次才是内容生产场景,所以会在用户下沉化年轻化和视频化网红化外,强化转发是微博在产品端的一个重要突破口。微博强化转发是因为微博是What's Happening,是公共舆论场,必须要追求消息的即时性,用户的主诉求就是来看新鲜事,以转发为核心比以算法测试更有效率,这跟微头条的转发在产品里发挥的不是同一个级别的功能。因为微头条没有微博那样的关系链,转发也形成不了实际上的传播。

Twitter过去十年的不断摇摆获取也能给微头条一点启发,即这家公司不管是内部还是外部一直都是Twitter不知道自己是什么:它是媒体公司,社交网络,还是消息传递平台?也许是上述的所有。

这种路线之争主要来自两位创始人。埃文威廉姆斯理解的Twitter, 是关于他人及周围世界的分享,而非杰克多西强调的关于自我的表达。埃文认为Twitter应该是一个用来传递信息、分享新闻,告诉你周围的世界发生了什么,激发你的好奇心并为你提供信息的渠道;杰克则认为Twitter是一个用来展示自我的地方:你在哪里?在干什么?

Twitter管理层搞得这么烂都好不影响其在美国社会中的地位,总统照样天天在上面喷这喷那,是因为在新闻信息观点流通领域,Twitter产品还是有其独特的不可取代性的。

微头条不可取代的价值是什么?

贪心算法&路径依赖

我的错误感觉里,头条过去几年最成功的用户产品不是抖音,是头条号。头条号的巨大成功真正帮助头条打开了局面,给钱让用户来薅羊毛这套打法实在是太成功了,后续在做微头条时也都形成了路径依赖。真实货币刺激人,对社交货币就没那么感兴趣了。

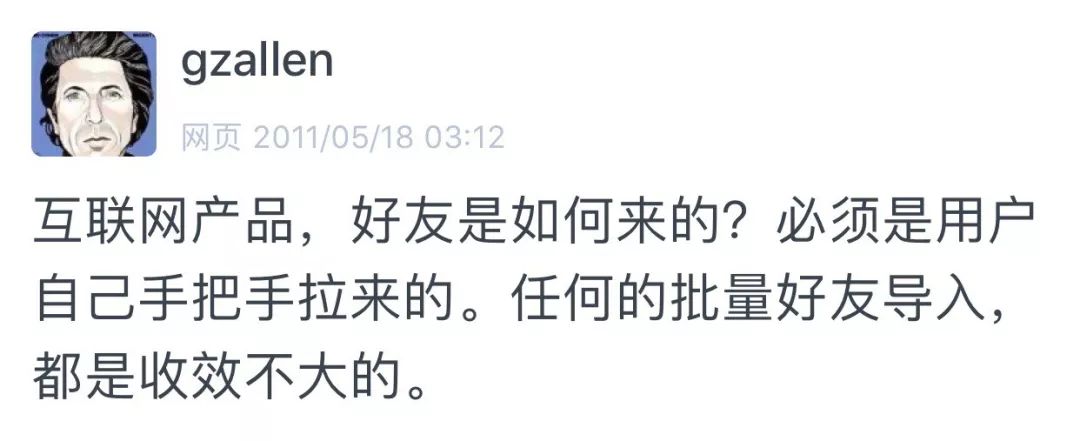

问题是,头条号是PGC产品,是带标题的讲求效率的成熟内容,基于PGC优化的一套算法模型和工作方法论,平移到UGC产品里是否依然合适?如果把头条跟微头条的关系原意比作看电视和看人,电视只有休闲时间会看,但是关心的人,会时刻想打开看看。现在是微头条也变成看电视了,用户跟谁社交?产品增加一个关注按钮就叫社交了嘛?

推荐是发动机,所有内容都是燃料,虽说头条现在想做社交关系,但是推荐引擎是没有人味的,结果就是很难做出丰富性来。追求用户短期行为最大化,我长期还会如此嘛?长期行为能够靠算法解决嘛?

有句鸡汤叫优秀是卓越的敌人,比照“贪心算法”,在当前的每一步都找到最优解,是不能确保最后的结果是长远、全局最优解的。

不懂人性,怎么做产品?