【经济逻辑】

:

解读当前经济现象,剖析背后经济本源,寻找宏观与微观的必然逻辑,只做大宗商品衍生品领域内的深度阅读,为用户提供最有价值的宏观研究,产业链调研,

产业链基本面深度研投,致力于大宗商品衍生品领域内最具价值自媒体平台

来源:短史记

公元前81年,距今约2100年前一个初春,长安城发生了一场永垂不朽的思想交锋。

交锋的对象,一方是以御史大夫桑弘羊为核心,包括御史丞、丞相史等人在内的官僚集团,另一方是来自三辅、太常的“贤良”和来自郡国的“文学”,也就是出身底层的中、小知识分子。

按帝制政治运行的正常轨迹,这两群人——公卿与布衣,本无可能聚到一起,就国家的经济路线,从核心理念到具体政策,面对面展开唇枪舌战。官僚集团一贯懒得理会底层知识分子的批评;底层知识分子的声音,也一贯难以抵达庙堂。

契机始于公元前87年。

这一年,汉武帝死了。

武帝死后,受遗诏辅政的大将军霍光与御史大夫桑弘羊,分据内廷与外朝,呈对峙之势。桑弘羊深耕朝堂垂60年,掌控财权近30年,以其为核心结成的利益集团盘根错节,非轻易可以撼动。霍光遂施展手段,于庙堂之上,给予不满“桑弘羊经济路线”已久的底层知识分子(亦即“贤良”与“文学”)以发声渠道,对其实施打击。

汉昭帝始元六年二月,60余名“贤良文学”,终于首次有机会站到汉帝国经济政策的制定者面前,对其提出尖锐的批评。

这场贯穿了恐吓与不屈的论辩,史称“盐铁会议”。

图:上世纪70年代连环画《桑弘羊舌战群儒》

官僚利益集团的恐吓与攻击

汉帝国官方,从未就这次辩论,发布过任何官方文件。

《汉书·食货志》中的记述非常简单,不足百字,仅扼要总结了辩论双方的核心观点——

“贤良文学”们要求废除盐铁官营、废除国家均输,希望政府从商业活动中抽身,“毋与天下争利”;桑弘羊则回应称,这些官营产业乃“国家大业”,不可废除。

这场伟大辩论的具体内容,能够流传至今,得益于一位叫做桓宽的儒家学者。

时为辩论发生后约30年,桓宽搜集了“贤良文学”们存于民间的多种会议记录,“序其次第,饰其语言,增其条目”,编成《盐铁论》一书,还原了这场辩论的大致情状。

(1)当心你们的脑袋

据《盐铁论》,整个辩论过程中,以桑弘羊为首的官僚利益集团,始终在恐吓“贤良文学”。

比如,桑弘羊给“贤良文学”讲历史典故:

“日者,淮南、衡山修文学,招四方游士,山东儒、墨咸聚于江、淮之间,讲议集论,著书数十篇。然卒于背义不臣,使谋叛逆,诛及宗族。”

大意是:“儒墨文学”之徒当年依附于淮南王刘安与衡山王刘赐,结果二王被定性为谋逆,“儒墨文学”之徒也祸及宗族。

潜台词,是在说霍光如同二刘,也不会有好结果,你们这帮家伙,和霍光搅在一起,要当心脑袋。

丞相史也给反复给“贤良文学”讲古:

“……此颜异所以诛黜,而狄山死于匈奴也。处其位而非其朝,生乎世而讪其上,终以被戮而丧其躯,此独谁为负其累而蒙其殃乎?”

大司农颜异,反对武帝发行“白鹿皮币”,死于腹诽之罪;博士狄山,反对攻击匈奴,被武帝送去前线,让匈奴人砍了脑袋。

据此,丞相史严厉警告“贤良文学”,吃朝廷的饭却批评朝廷的政策

(处其位而非其朝)

,生在盛世却讪谤自己的皇帝

(生乎世而讪其上)

,最后命丧黄泉,可怪不得别人!

桑弘羊在讲古中,特别喜欢提主父偃“以其舌自杀”之类因言获罪的故事,以之威胁“贤良文学”。他还拿秋蝉来做了一番可怕的比喻:

“诸生独不见夏季之螇乎?音声入耳,秋风至而声无。者生无易由言,不顾其患,患至而后默,晚矣。”

大意是:你们这帮家伙,见过夏末叫得欢的蝉吗?秋风一来就全没了声息。你们现在口不择言,等到祸患临头,再想闭嘴,可就晚了!

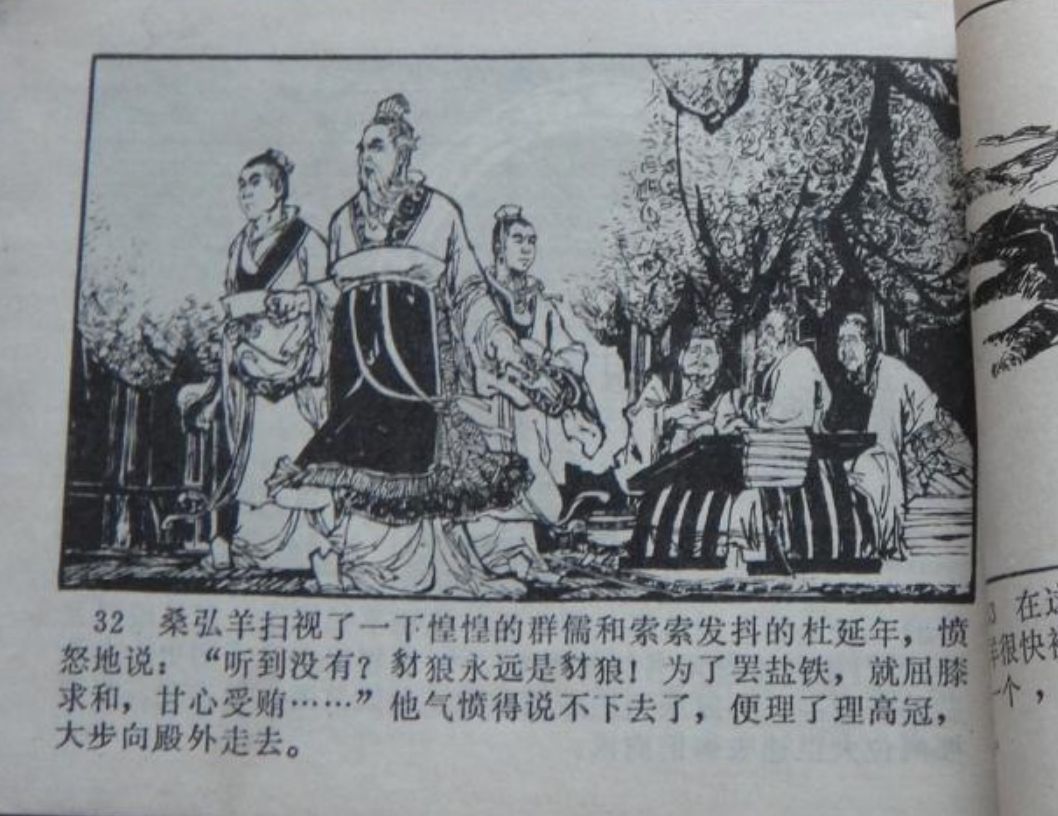

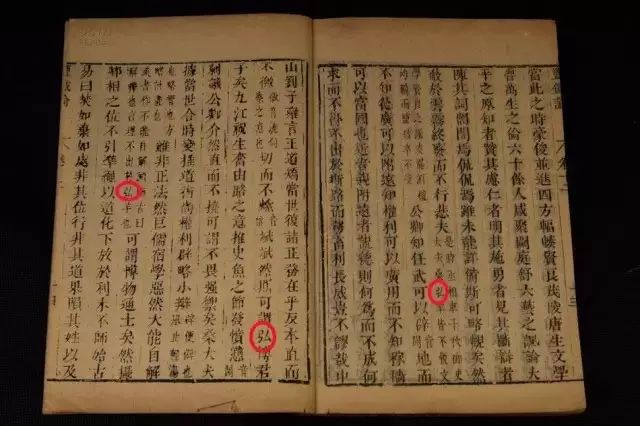

图:明代嘉靖版《盐铁论》内页

(2)穷人还是闭嘴吧

除了恐吓,以桑弘羊为首的官僚利益集团,还在辩论过程中,一再攻击“贤良文学”出身低贱,说他们没有资格议论国家的大政方针。

在桑弘羊看来,具有管仲那般智慧的人,不会做卑贱的厮役,能像陶朱公那般谋算的人,不会身陷贫困。据此,他嘲笑“文学”:

“文学能言而不能行,居下而讪上,处贫而非富,大言而不从,高厉而行卑,诽誉訾议,以要名采善于当世。”

大意是:你们这些“文学”,能说不能做,身为下民却讪笑上官,穷困潦倒却非议富者,别有用心地称颂与诽谤,信口开河地言谈与议论,不过是沽名钓誉,想要博取世人的称道。

又嘲笑“贤良”:

“夫禄不过秉握者,不足以言治,家不满檐石者,不足以计事。儒皆贫羸,衣冠不完,安知国家之政,县官之事乎!”

大意是:俸禄不足一把米的人,不配谈论治国之道,家中存粮不到一石的人,没资格商议天下大事。你们这些儒生穷困潦倒,衣冠尚且难以齐全,哪里懂得国家之政、州县之事!

丞相史也使用了相同的逻辑,来攻击“贤良文学”:

“饭蔬粝者不可以言孝,妻子饥寒者不可以言慈,绪业不修者不可以言理。居斯世,行斯身,而有此三累者,斯亦足以默矣!”

大意是:给父母吃粗茶淡饭,不能算孝敬;让妻子儿女挨饿受冻,不能算慈爱;自己的事业还没有头绪,不能算有剖析之能。立身处世,这三点做不到,你们这帮家伙,还是给我闭嘴吧。

图:

连环画《桑弘羊舌战群儒》中,桑弘羊的形象异常高大

“贤良文学”对官营经济的批评

桑弘羊们赤裸裸的威胁,并未吓阻住“贤良文学”。

比如,丞相史警告“贤良文学”,吃朝廷的饭却批评朝廷的政策

(处其位而非其朝)

,生在盛世却讪谤自己的皇帝

(生乎世而讪其上)

,恐将落得命丧黄泉的结局。“文学”的回复是:

“塞士之涂,壅人之口,道谀日进而上不闻其过,以秦所以失天下而殒社稷也。故圣人为政,必先诛之,伪巧言以辅非而倾覆国家也。今子安取亡国之语而来乎?……悲夫。”

大意是:堵塞民众上升的渠道,禁锢他们的言论自由,每日里阿谀奉承,皇帝从来听不到批评之词,这是秦灭亡的原因。所以圣人执政,必先杀掉这类花言巧语倾覆国家之人。如今你们竟然用亡国之言来吓唬我们,实在是太可悲了!

再如,桑弘羊嘲讽儒生穷困潦倒,衣冠尚且难以齐全,没有资格谈论国事。“贤良文学”的回应是:

“夫贱不害智,贫不妨行。……公卿积亿万,大夫积千金,士积百金,利己并财以聚;百姓寒苦,流离于路,儒独何以完其衣冠也?”

大意是:身份低贱,不妨碍有才智;贫困潦倒,不妨碍有德行。你们这些家伙只知道敛财,公卿积钱亿万,大夫积钱千金,士积钱百斤。百姓饥寒交迫,路上全是流民,我们儒者衣冠难以齐全,有什么好奇怪的!

图:

连环画《桑弘羊舌战群儒》将桑定性为论战的胜利者

整个“盐铁会议”期间,“贤良文学”不断重申藏富于民的理念,将批评的矛头,集中指向了盐铁官营、国家均输等政策,亦即由朝廷直接经营或间接控制的工商业。桑弘羊们则不断强调,正是自己藏富于国的经济政策,造就了“武帝盛世”。

“贤良文学”毫不留情地戳破了桑弘羊口中“盛世”的真面目。

比如,桑弘扬拒不承认“铁器官营”对民生有害,还说该政策有助于让民众对耕作更有信心。“贤良文学”却如此描述他们在基层的所见所闻:

“县官鼓铸铁器,大抵多为大器,务应员程,不给民用。民用钝弊,割草不痛。是以农夫作剧,得获者少,百姓苦之矣。”

官府造出来的铁农具,都是些大家伙,只求完成上级布置的铸造任务,完全不考虑农民实际使用是否便利。拿着官府铸造的钝刀,草都割不断。农民花了更多的精力,收获却减少了,真是痛苦不堪。

“贤良文学”们还说:

“以前老百姓可以自己铸造农具的时候,铁器的质量好,又便宜又好用。现在政府铸造的铁器,多数质量低劣、成本高昂。以前那种几家人合作的民营铁器作坊,一心想着打造好的农具,他们珍惜自己的信誉,质量不好就不愿意拿到集市上出售。农忙的时候,他们还愿意推着车子,把农具运到田间小路上,方便农夫们购买,使他们不耽误农时;而且既收钱,也可以用粮食换,还可以拿破损的农具添补一些钱粮以旧换新,甚至还接受赊欠。如今呢?盐铁官营了,价格统一了,只收钱了,也变贵了。生产出来的铁器大多数是残次品,购买者没有了选择的自由。农民牺牲农时,大老远跑进城来,还常碰上主管铁器专卖的官员不在店内,只得一趟两趟再跑。于是,穷困潦倒的百姓,只好回归到用木棒耕地、用手除草的时代。粮食减产了,吃不起官营的高价盐,就只好吃淡食。以前私营时,农民不必离开耕地,也有充足的好农具可以挑选,如今铁器官营,他们不但买不到适用的好农具,自己还会被抓去无偿打铁,因为官营铁器作坊里的役夫和囚徒,没有生产积极性,常常完不成上级布置的生产任务。而一旦劣质农具出现积压,卖不出去,

铁官

又会强制摊派,将它们配售给百姓。”

再如,公元前110年,桑弘羊在汉武帝的支持下,于全国范围内开始推行“均输法”。按官方定义,“均输法”即政府均输官在甲地廉价买进某种特产,再转运至不出产该商品的乙地高价出售,赚取差价。在“盐铁会议”上,桑弘羊坚称,自己搞国家均输,是一件“平万物而便百姓”、利国利民的大好事。

“贤良文学”却毫不留情地指出,这种说法,是赤裸裸的谎言:

“以前向百姓征税,只征收他们出产的东西,不征他们没有的东西。农民交纳农产品,妇女交纳纺织品。现在,均输法名义上是在当地征收特产,但均输官为了牟取更大的利润,其实际做法,却是不收当地出产的东西,改为索取当地无法生产的东西。老百姓只好贱卖掉自己的产品,去市场上(实际上也是由官府经营)买了均输官要求的东西。最近我们听说,有的地方在命令百姓生产布絮,还包括齐、阿的细绢,蜀、汉的麻布等产品在内,官府对他们任意刁难,以欺诈手段强行低价收购,农民翻倍受苦,妇女重复纳税,根本看不到‘均输’何在。官府滥发命令,关闭城门,垄断市场,什么东西都强行低价收购,囤积居奇造成物价飞涨,等市场严重缺货时再高价出售牟取暴利。这种低价购入高价出售的政府经商行为,也根本看不到‘平准’何在。”

换言之,所谓的“均输法”,不过是朝廷以其无远弗届的政治权力,在经济领域造成全方位的垄断局面,操纵物价,贱买贵卖,以牟取暴利。自此,西汉的国家机器,自上而下全面商业化、逐利化,民营商业则彻底萎缩、集体退场

(据《盐铁论》,与官府合作囤积居奇者仍部分存在)

。

“贤良文学”如此这般“用事实说话”,恼羞成怒的桑弘羊,只好诉诸人身攻击:

“所谓的‘文学高第’(即被选为“贤良文学”之人),才智上必须能够阐明和实施先王的治国之道。不出仕时必须为人师表,出仕后必须以身作则供人效仿。你们这群所谓的‘文学’,谈论治国之道,只会左一个尧舜,右一个孔墨,真让你们去管理政务就手足无措,可谓说得头头是道,现实一事无成。穿着异于乡民的衣冠,能力上无异于凡人。你们中选为‘贤良文学’,只不过运气好,并不代表真有水平,我本来啊,就不该和你们讨论什么治国之道。”

“贤良文学”的回应是:

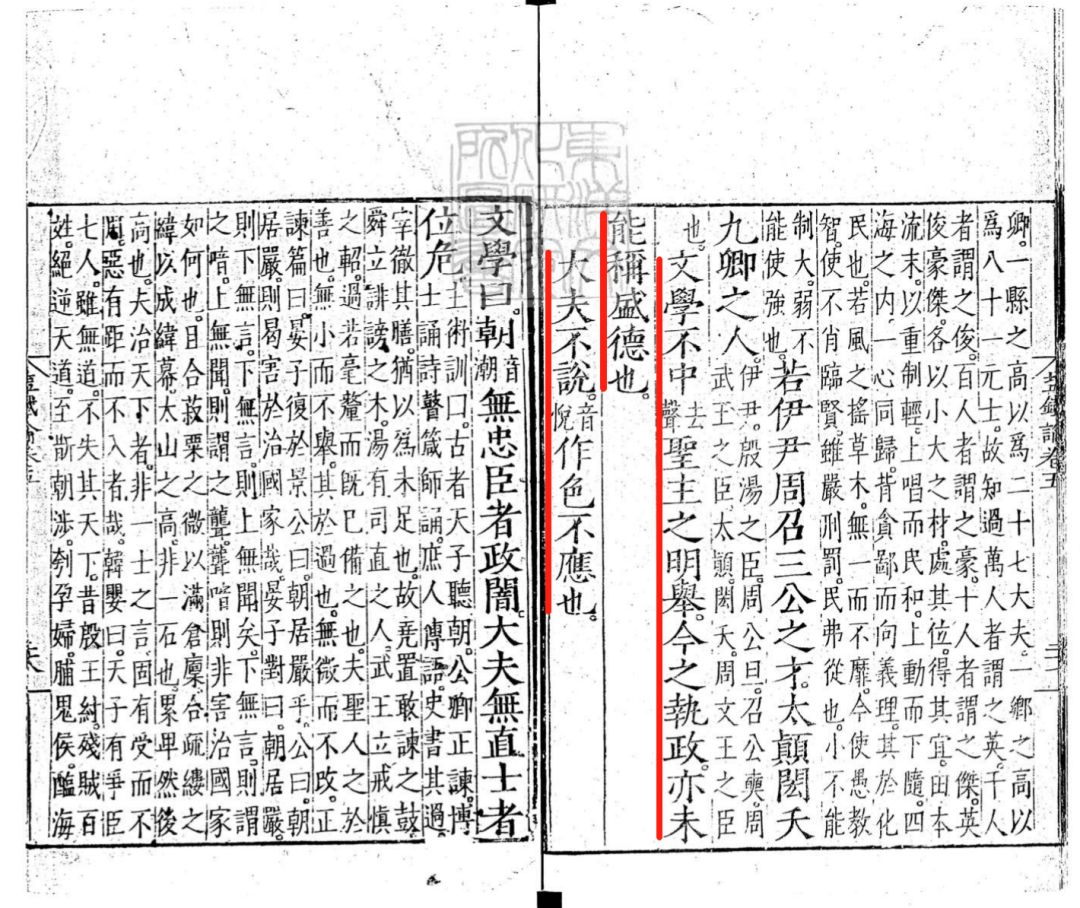

“文学不中圣主之明举,今之执政,亦未能称盛德也。”

我们这帮“文学”,能力确实有限。但如今庙堂上的执政者,能力也高不到哪里去。

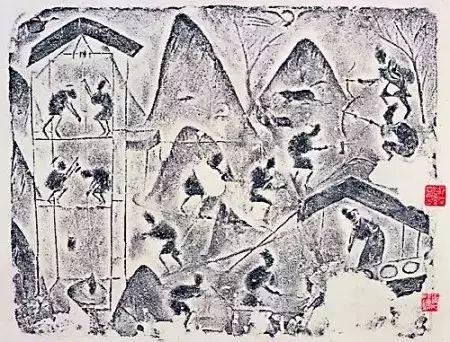

图:“贤良文学”直言桑弘羊是不合格的执政者

管仲与商鞅,一对不散的幽灵

在“盐铁会议”上,桑弘羊多次提及管仲与商鞅,并以他们的理念为自己辩护。

他是一个忠实的管、商信徒。

管仲说过,治理天下的首要之务,是必须做到“利出一孔”,让民众只有一条获利渠道。具体的做法是:

“利出一孔者,其国无敌;出二孔者,其兵半屈;出三孔者,不可以举兵;出四孔者,其国必亡。先王知其然,故塞民之羡,隘其利途,故予之在君,夺之在君,贫之在君,富之在君。故民之戴上如日月,亲君若父母。”

意即:利出一孔,就不能让老百姓有多余的钱,不能让他们有其他发财的渠道。只有做到“予之在君,夺之在君,贫之在君,富之在君”,恩赐与剥夺、贫困与富有,全部操之于政府、君王之手,老百姓才会视政府为日月,爱君王如父母。

商鞅完全继承了管仲的思想。《商君书》“弱民篇”里明言:“民弱国强,国强民弱,故有道之国,务在弱民”,具体的做法则是:“利出一孔,则国多物;出十孔,则国少物。守一者治,守十者乱。”

桑弘羊推行的盐铁官营、国家均输,正是管、商“利出一孔”理念下的产物。

尽管“贤良文学”在论辩中将桑弘羊批评得体无完肤,但这场会议仅仅象征性地废除了一项“酒类国营专卖”政策——打倒了桑弘羊的霍光,同样对“利出一孔”怀有浓厚兴趣。他不喜欢桑弘羊,但他喜欢桑弘羊设计的盐铁官营、国家均输政策;正如他喜欢“贤良文学”对桑弘羊的批评,但不喜欢“贤良文学”展开批评所依赖的政治、经济理念。

所以,终霍光之世,这场由他推动发起的中国思想史上的伟大辩论,始终没有形成任何官方文件,也未被载入任何官方档案;参与论辩的60余位“贤良文学”,也几乎连名姓都没有留下,全部消失无踪——辩论发生约30年后,桓宽在搜集资料编纂《盐铁论》时,只寻到了四位留下了名或者姓的“贤良文学”,他们是:

贤良茂陵唐生、文学鲁国万生、中山刘子雍、九江祝生。

较之管仲与商鞅,他们的被遗忘,实在有些太过迅速了。

图:

连环画《桑弘羊舌战群儒》中,万生、唐生的形象很猥琐

参考资料:

①《汉书·食货志》。

②王利器,《盐铁论校注》。

③徐复观,《<盐铁论>中的政治社会文化问题》。

④《商君书》。

⑤《管子》。

附读:《盐铁论》:重温两千年前的中国宏观经济治理大辩论

在人们期待的改革清单中,国企改革被放在了重要的位置上。人们希望国企退出所有垄断性行业,将资源留给民营企业,增加经济的效率。主张完全自由化的人认为,应该取消国企垄断,让政府从具体的经济运营中彻底收手。

然而在所有的改革中,国企改革却是步子最小的。从目前启动的国企改革来看,虽然提出了股权多元化的主张,但是有一条根本的底线横亘在人们面前,那就是:政府不会放弃对国企的控制权,也不会完全放弃资源垄断。不仅不会放弃,甚至出现了许多加强垄断的迹象,在通信、铁路等行业,都出现了政府加强干预、重新合并企业以获得垄断地位的情况。

那么,为什么国企改革总是达不到人们的期望?这项改革的症结何在?一场发生在两千年前西汉时期的国企改革争论,或许为观察这些问题提供了线索。

当汉武帝的丰功伟绩成为过去之后,在昭帝刘弗陵和宣帝刘询时代,汉帝国进入了另一个稳定阶段。史书上把这个时期与文景之治并称,号称昭宣之治。不过,由于汉帝国的官僚体系已经膨胀了好几倍,自武帝时代起政府对于盐铁工业的垄断也一直持续了下来,经济不可能完全恢复到文景时期的繁荣。

正是在汉昭帝时期,发生了中国历史上最有名的一次关于国进民退还是国退民进的大争论。

就像今天的人们期盼改革一样,当时崇尚自由经济的人们在昭宣新气象的鼓舞下,也期待皇帝能够做出根本性的变革,将武帝建立的盐铁国有体系废除掉。

这场国家和民间的大争论发生在公元前81年(汉昭帝始元六年)。一个叫桓宽的人将当时的辩论记录整理了出来,形成了一本书,这本书幸运地流传到了今天,我们能够通过它了解争论的许多细节。

这本叫做《盐铁论》的书让今天的人们意识到,古代和现代的相似性要比人们能够想象的多得多,而现代几乎所有的问题,都在两千年前有了折射。

汉桓宽著《盐铁论》,明万历刻本

当年,汉昭帝为了体察民情,让各个郡国推荐来了数十位贤良、文学,也就是民间的社会贤达,到朝廷来反映民间疾苦。这些人果然不负众望,一到京城,就将民间的问题和盘托出,并有针对性提出了罢黜盐铁专卖、还利于民的建议。

与此同时,汉武帝时期功劳最大的“聚敛之臣”桑弘羊仍然在朝廷上,当贤良文学们控诉他亲手制定的政策时,桑弘羊自然坚决不同意,跳出来辩白。双方唇枪舌剑,你来我往,辩论场如同战场,刀刀致命。[1]

桑弘羊像(图片来自清修《江苏宜兴梅子境桑氏宗谱》)

桑弘羊的基本观点只有一个:

财政需要

。为了应付庞大的财政开支,政府必须从商业上获得收入,否则政府就会破产。[2]

而与他辩论的贤良文学们都来自民间,对于政府财政问题不甚了了,对于民间发生的事情却更为了解。他们最能感受到武帝政策给民间带来的困扰。

但这些人在理论功底上却比桑弘羊差很多,且由于中国儒生的酸臭传统,说不过别人,就搬出“政府要以德服人”,

[3]

或者“政府要回归儒家传统,不要与民争利”,甚至强调要重本抑末,以为问题出在工商业本身,没有看到工商业并没有罪过,而在于政府控制了工商业,才造成一系列的问题。

[4]

所以后世的新派人物大都嘲笑这些贤良文学的迂腐。

包括明朝最具有反叛精神的李贽,在当时思想界普遍推崇“灭人欲”的背景下,他大胆提出“穿衣吃饭即是人伦物理”,将焦点从空洞的说教转回了民生。但由于他反对儒教过了头,看到贤良文学要回归儒家传统就来气,也认为桑弘羊的做法更加正确。[5]而到了近代,相信人定胜天的历史学家更是把贤良文学们贬得一文不值,把桑弘羊捧到了天上。

可是人们没有注意到,虽然贤良文学们迂腐得看不到问题的真正原因,却揭示了集权社会的一个悖论:

从理论上分析很美好的事情,一到现实中就变味儿。

比如,桑弘羊谈到,政府把制铁业收归国有,不仅可以筹措财政,还可以通过政府来提高铁器的品质,保证人民的需求。因为政府的实力最强,它组织生产,自然能生产出最好的物品,比民间小规模生产的质量要高得多。这听起来很在理。

但来自基层的感受却完全是另一回事儿:由于人们需求的多元化,各地的人们需要不同品种和规格的铁器,在以前,这些需求都可以通过遍布市场的手工作坊来满足。制铁业国有化之后,铁器的种类反而大大减少,人们找不到应手的工具,明显不利于生产。另外,政府一旦把某个行业收归国有,这个行业生产的产品会立刻涨价,也让人叫苦不堪。[6]

桑弘羊认为国有化有利于提高商品质量,这是理论上占优;而贤良文学提出商品质量下降了,这是体验上使然。但后世的人们看待这个问题时,已经没有办法拥有汉代人的亲身体会,很多人被理论迷惑了。于是,国有企业能够提高质量就变成了一种普遍接受的神话,这个神话直到最近几十年才被打破。

再比如,政府把铸币权收归国有,在大部分人看来是好事,政府可以防止劣币出现,让货币的品质更高。但从基层的感觉又是另一回事儿:铸币权国有化之后,政府的钱币也在慢慢减重,偷工减料。

[7]

另外皇帝也弄什么白鹿皮、白金(银锡合金)当货币,让市场更加乱套。

西汉,上林三官五铢钱。

汉武帝元鼎四年(公元前113年),为彻底整顿货币,汉武帝接受桑弘羊等人的建议,禁止郡国和民间铸钱,而以上林三官(钟官,技巧,辨铜)新铸的五铢钱为全国唯一通行的货币。

抛开道德上的说教,贤良文学们认为,政府垄断盐铁的做法,一是抽取民间财富,二是扰乱市场,三是官商勾结,更增加了社会的不平等。

由此产生的另一个重要争论议题是:

为了解决贫富分化问题,到底是应该管制经济,还是放松经济?

这在《盐铁论》中也有着明显的反映:争论的双方都看到了贫富差距扩大、社会分层严重的现象,也都试图解决这个问题,但拿出的对策却是截然相反的。

代表政府控制经济论点的桑弘羊认为:既然现在有着严重的贫富分化,那么政府就更应该毫不犹豫地介入经济。整治的措施包括:禁止富户擅自从事工商业,把工商业交给政府垄断经营,同时加强流通领域的许可证制度。这样,政府控制了经济和收入,就可以利用这些收入来调节民间的财富。这些收入既可以用于战争,也可以用来赈济灾民。

而桑弘羊的反对者认为:如果要治理严重的贫富分化,应该让政府退出工商业,让民间自由进入这个行业;管制带来的不是民生福祉增加,而是更加不平等。

按照《盐铁论》作者桓宽的说法,贤良文学在辩论中占了上风。[8]但这个说法未必准确。

这次的讨论本应该成为事情的转折点。就像今天的人们翘首以盼改革一样,当时的人们也盼望着有大的转折。但从后来的事实看,结果却是不了了之。

昭帝只是象征性地废除了酒类专营,其余国有企业没有被废除,官方垄断也没有解除。

盼望改革的人们都忽视了一点:

一旦国有垄断建立起来,政府的财政已经严重依赖于这些国有企业,不可能放弃了。

当非农收入占了汉代总财政(包括皇家财政和政府财政)的三分之二时,要求废除收益最大的盐铁垄断又怎么可能?

汉代制盐画像砖(拓片)

公元前48年,汉元帝继位,当年全国出现了大水灾。第二年,在曾经富裕的齐地出现了大饥荒。这时,中央政府终于下决心不再与民争利,削减一系列的政府开支,同时取消盐铁官营,准许地方撤销常平仓。