《摔跤吧,爸爸》在国内上映之后可以说是引起了极大的反响,各方都争相学习分析,无不奉之为圭臬,引以为新国产作品的标杆,同样《摔跤吧爸爸》的剧作方法也一时间被不少人所津津乐道,成为许多讲座、培训的谈资与印证。但实际上,追根溯源后不难看出,《摔跤吧,爸爸》的剧作只是做到了将许多人所共知的技巧扎实的具象化,其中的许多技巧都来源于剧作的基础教材《电影剧本写作基础》,下面简要挑选了几个最为明显中的观点,来为大家分析下,为何看似平平无奇的《摔跤吧,爸爸》,得以俘获如此多的人心。

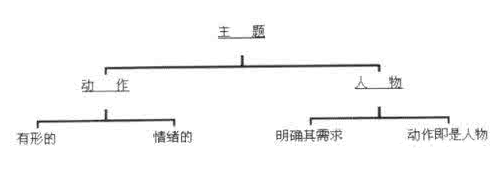

创作电影剧本需要什么?一个想法,而且是必须的,但是想法仅仅是一个模糊的概念。没有细节,没有深度,没有特点,因此你需要的不仅仅是一个想法,你需要一个主题,用来戏剧化的表现这个想法。主题被定义为动作和人物,即发生的事情和遇到这件事情的人。

每个电影剧本都有主题,即故事是关于什么的,所以请先从主题开始,当你想要得到一个主题时,要想到人物和动作,动作可以分为有形的和情绪的,人物可以分别从需求和动作入手,人物的需求为故事提供了目标、目的、结尾。而你的人物是如何达到或者没有达到这个目标,则成为你的故事的动作。

《摔跤吧,爸爸》

所拥有的主题非常明确,套用悉德菲尔德的主题公式(一个人要做什么事情)即是:

一个面对困境的人所做到的坚持不懈以及这种精神的传承,这个主题贯穿了整部电影。

如果要分析这个主题如何得来,从人物和动作入手。

《摔跤吧,爸爸》

中的父亲的需求很明确,他需要寻找一个传承者,并非仅仅是需要一个世界冠军,也许有人会问,但是他一直在做的事情似乎就只是为了培养一个冠军来代替自己证明自己,前面我们已经说过,动作可以分为有形的和情绪的,培养冠军仅仅是有形的动作,而最为揭示主题的则是情绪动作。

开端第一场戏中,电视机的声音的设计和之前父亲和同事间的谈话,就是为了构造一个强有力的情绪动作。对于主题的凸显最好的手法在于反衬,所以影片中不惜在许许多多的犄角旮旯中添加进各种阻挠力量。

场景的营造安排可以制造戏剧性,所以影片怎么开头,什么事安排在什么环境,是需要剧作者进行精心的选择的,这就是戏剧性的营造,电影主人公如何出场,这个本身就是需要非常精妙的设计,例如教父的第一场,以及最近家喻户晓的现象级大剧欢乐颂,

出场就是事件,事件的处理方法展示性格背景,建立人物关系。

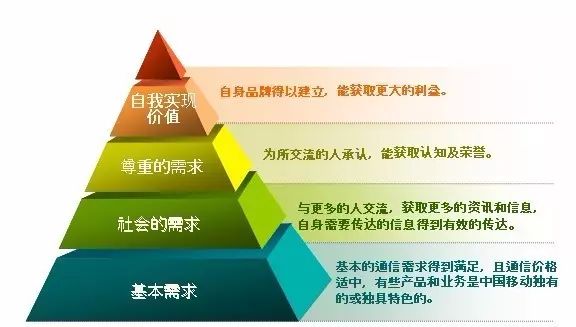

同时也在一定程度上揭示了主人公的动作需求、内心需求、潜意识需求等三个需求,此处可以根据个人需要补充马斯洛人本主义心理学中的需求层次论知识,五个需求层面,可以联想《无极》里的昆仑奴(张东健)的角色设置来进行理解。

生理、安全、被尊重、爱和归属感的自我实现,人物的设计首先要了解佛洛依德精神分析心理学,马斯洛人本主义心理学,荣格的集体无意识心理学,较为显著的例子是韩国电影《王的男人》。

麻雀的跌落,一定暗含着某项特殊的天意——莎士比亚,在电影剧本中,一切都是相互关联的。结构的定义中又这么一条:在部分与整体间会存在着一种因果联系。剧本是一个整体,存在于与部分之间的直接关系中。从一开始就要努力的试图介绍你的故事,并且在开头就要明确三个问题:谁是主要人物、故事要讲什么(故事的戏剧性前提)、围绕动作的环境和状况(戏剧性的情景)。

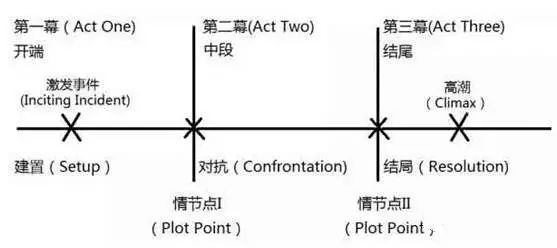

不识庐山真面目、只缘身在此山中,当你写一个电影剧本时,你往往只能看见你正在写的和已经写好的部分,你接下来要去写的场景还是个模糊的概念,你不知道他是否有效,当你处在故事中,你就看不见故事,所以情节点是相当重要的。情节点是任何一个偶然事故、情节或大事件,它勾住动作并且把它转向另一个方向。剧本中遍布着许多情节点,但你只需要知道四件事情来勾住你的故事线:开端、结尾、以及情节点1和情节点2。

《摔跤吧,爸爸》

的结构可以说是其致胜的法宝,原本如此大体量的电影是会使人感到漫长的,即使是《指环王》这样的魔幻巨作也会因为时间太过漫长而使人感到无聊和难以长时间投入剧情中,但是

《摔跤吧,爸爸》

凭借着扎实的结构方法解决了这一问题。

《摔跤吧,爸爸》

的结构严谨的遵守了三幕式的戏剧结构,建置、对抗、结局,但是并非简单的氛围三大块,

《摔跤吧,爸爸》

在这三大块中又分别分为了三小块,同样也是建置对抗和

结局。就像那个著名的马拉松技巧一样,

《摔跤吧,爸爸》

在长达一百五十多分钟的路程中设置了很多初级终点,这样观众就会在不知不觉中一直将注意力投注在其中。这里只选取前两部分进行讲解。

第一部分的建置部分大约是影片的前四十五分钟,但是在这一部分中又分为三个小部分,第一小部分是前18分钟,建置了第一部分的基础情况,人物的过去,希望和目标,以及现实中的困难,女儿打人作为一个情节点将剧情转向另外一个方向,本来以及放弃的父亲重新燃起了希望。

第二小部分是从18分钟到37分钟,第一大部分中的对抗,可能有人会有困惑,影片里的女儿明明是从37分钟往后才开始对抗父亲进行起义的,怎么之前才是对抗,让我们回顾一下上文第一段讲的主题,这其实并不是一个主讲父女间的感情对抗的故事,它的关键点在于人和不利环境对抗的体育精神,而第二小部分正是表现训练中遇到的各种困难和对抗,从改服,搭棚,加餐到各种旁观者的不理解。

第三小部分非常短促,但是十分有力,从37分钟到四十五分钟,它展示了之前建置和对抗所导致的结果,父女之间的不理解。这种不理解所最终呈现的结果便是婚礼上的那一巴掌,这也是父亲要跑来打一巴掌就一个人离开的意义,为的是给观众明确的表明一个结果或者立场,如果修改为等到回家再打或者打完拉着回家则会让人感觉非常奇怪和别扭,那是因为这两种安排都将结果模糊化和滞后了。第一情节点紧跟在第一大部分的结局之后,婚礼后的谈心将姐妹的方向完全转变向另一个方向,同时也开启了第二大部分,对抗。

对抗部分是从第四十五分钟到第一百分钟,这一部分的对抗,同样不是两方或者是几个人的对抗,而是一个人对于环境的对抗,这种对抗也是一种持续的,但是琐碎的对抗,它分散在各个事件中,但是同样在这部分中同样有着建置对抗和结局三个部分。

第一小部分是从第四十五分钟到第63分钟,是建置部分,交代了人物在第一部分后的情况,同样因为所属于大类是对抗部分,建置中也存在对抗,不过这种对抗,往往是没有激烈的矛盾冲突和无头无尾的,比如辞掉工作这一对抗,没有前因和后果描述。

第二小部分是从第63分钟到第83分钟,其中的对抗也是无声无息的渗透在女儿抛弃父亲的训练方法中,以及所谓的国家教练对于父亲的漠视,最终在女儿回家时爆发了一次强烈的对抗。

而第三部分就是结局,是从第83分钟开始到一百分钟结束,结局其实就是交代前因所结成的果,这一部分给我们展示的就是父女关系的变化和女儿最终输掉了世界级的比赛。第二情节点紧跟在第二大部分的结局之后,姐妹的谈心和最后的电话将故事的方向完全转变向另一个方向,同时也开启了第三大部分,结局。

什么是人物,动作即是人物,构成令人满意的人物必须具备的四个特质:1人物有一个强有力而且清晰的戏剧性需求:2有独特的个人观点:3有一种特定的态度:4经历过某种改变和转变。

首先明确谁是你的主要人物,把他的生活分为两个基本范畴:内在的生活和外在的生活。人物的内在生活是从该人物出生到故事发生这一段时间内发生的,这是形成人物性格的过程。人物外在的生活是从影片开始到故事的结束这一段时间内发生的,这是展示人物性格的过程,内在生活旨在埋设情感生活,最终形成人物。外在生活旨在展示人物,展示的途径是确定人物需求和人物动作。

《摔跤吧,爸爸》

中的父亲的人物是如何确立的呢?对应上文的四个特质,戏剧需求,可能有人觉得让人夺得金牌是一个自然需求,可是父亲的需求并不仅仅是夺得金牌,而是在一个体育精神缺乏男子为尊的国度中,让一个农夫的女儿获得全世界冠军。有独特的个人观点,这在父亲在几乎全部环境的反对声中可以得到体现。

有一种特定的态度,这种态度我觉得是敢冒天下大不违的态度,不畏惧于人言,不畏惧于权威。

经历过转变,这其实是人物和事件结合的最关键的点,