2014年4月末,在首届天津曹禺国际戏剧节和北京的“林兆华戏剧邀请展”中分别上演了由德国邵宾纳剧院带来的根据瑞典剧作家斯特林堡的《朱莉小姐》改编而成的话剧。准确来说,这不是一场话剧,或不仅仅是一场话剧,《朱莉小姐》的剧场舞台更像是一个电影拍摄现场,只是这部特殊的“电影”在舞台上完全“暴露”了它的制作过程,并以无缝同步的节奏制造出效果。

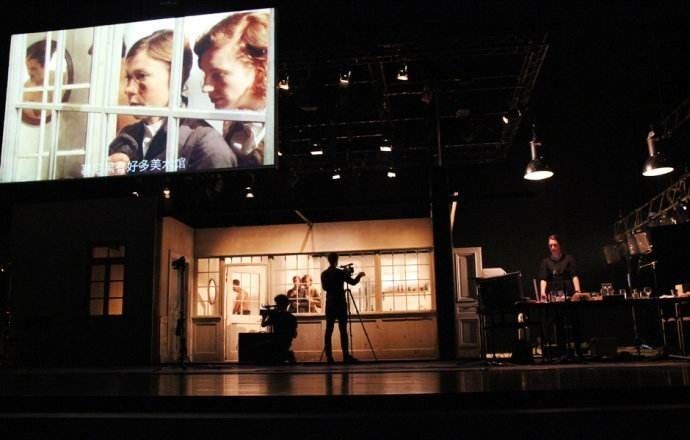

2014年4月末,在首届天津曹禺国际戏剧节和北京的“林兆华戏剧邀请展”中分别上演了由德国柏林邵宾纳剧院带来的根据瑞典剧作家斯特林堡的《朱莉小姐》改编而成的话剧,这出戏上演时曾经还有一个名字叫《克里斯婷》。但凡对斯特林堡有所了解的人都知道,《朱莉小姐》是他的代表作,从1888年被首次搬上舞台开始,它就和莎士比亚、易卜生的名字一起进入了经典戏剧殿堂。看过邵宾纳剧院的《朱莉小姐》之后,观者就会理解它曾经用过的第二个名字《克里斯婷》其实更适合这出戏,因为这出戏的主人公已经易位——不再是朱莉小姐,而是她的女仆人克里斯婷。邵宾纳剧院请来英国人凯蒂·米歇尔(KatieMitchell)挂帅导演这出戏,在进入剧院之前,她就已经写出了缜密的脚本和详细的排练计划,排练时长约四十天,可以说,这部以克里斯婷为主人公的《朱莉小姐》是英国人的灵魂和德国人的身体的结晶。如果观者认为《克里斯婷》的名字更适合这出戏的话,对于海报上的宣传语“话剧《朱莉小姐》”应该同样有异议,准确说来,这并不是一场话剧,或不仅仅是话剧,它的舞台呈现方式是以六台摄像机根据导演写好的脚本在舞台上搭建好的室内布景对演员进行实时拍摄,并现场通过观众可以直视的拟音操作台拟出电影需要的一切配音,如演员的脚步声、摔门声、切菜声、鸟鸣声、风声,并通过实时拍摄中的六台摄像机轮流呈现影像在荧幕上制造出蒙太奇,来形成叙事,这一切都通过悬挂于舞台布景之上的电影大屏幕作为最终效果的呈现终端,因此,《朱莉小姐》的剧场舞台更像是一个电影拍摄现场,只是这部特殊的“电影”在舞台上完全“暴露”了它的制作过程,并以无缝同步的节奏制造出效果。

在剧场中利用多媒体手段辅助戏剧,或以戏剧表演作为多媒体实验手法,在剧场、行为艺术或后现代艺术探索中并不新鲜,德国人汉斯·蒂斯·雷曼在其专著《后戏剧剧场》中将这类跨越艺术边界的表达、降低戏剧的文学性、致力开掘剧场空间、多种媒体有机互动的戏剧统称为“后戏剧剧场”,并将这一创作冲动归因为:“戏剧诗学坚持把行动作为摹仿的对象。而新型剧场则恰恰起始于戏剧、情节、摹仿这三颗星的沉陨。正是这种三位一体,使得剧场不断沦为戏剧的牺牲品,使得戏剧成为戏剧化的牺牲品……”[1]雷曼的专著中对20世纪70年代至90年代在欧美出现的一些具有上述特征的戏剧进行了关键词如符号性、音乐化、身体性等角度的研究,并列举了一系列符合这种特征的戏剧,但是,作为一部上演历史超过百年,从瑞典传播到美洲、亚洲的戏剧经典,《朱莉小姐》它必然和直接生长于后现代土壤上的多媒体戏剧有所不同,戏剧化、情节性是其成为经典的重要因素,那么,在“后戏剧剧场”的语境中重新激发这部戏的活力时,它的改编、重排必然面对着如何重新解读、阐释、表达经典的问题,也必然不能回避这种再创作是否和经典在思想、艺术的高峰上可以对话的质询。本文将试图从三个方面解析邵宾纳剧院的《朱莉小姐》,分析出其进入经典和走出经典的策略。

非常巧合地,斯特林堡的《朱莉小姐》中涉及的阶级、性别和种族的问题成了20世纪60年代文化研究的三大主题。从斯特林堡《朱莉小姐》剧本的前言可以看到,他创作《朱莉小姐》时复杂的外部环境和那时发展有限的社会学、心理学还不能为他的戏剧人物性格做理论支撑,这也印证了亚里士多德对诗与历史的区分:“诗是写可能性的”理论,好的创作永远会走在理论发展之前。为了让大家更好地接受这部戏,斯特林堡只能从传统中寻找理论资源。他遗憾地感叹“戏剧艺术像宗教一样正作为一种濒临死亡的形式被人抛弃”,“新的思想还没有形成”、“各个学派之间的斗争刺激了人们的情感,大多数观众公然用鼓掌和嘘声有力地控制剧场”。[2]斯特林堡策略上声明自己并没有打算在这部剧中创新,只是想实现“形式的现代化”,所以他不厌其烦地为朱莉小姐的癫狂和特立独行寻找“保守”的理由,说这是朱莉小姐贵族的身份和其雅利安人骄傲的种姓决定的,因此当不可一世的朱莉小姐被下等人侮辱以后,势必会以死来完成祭奠。在斯特林堡的时代,弗洛依德的精神分析心理学还没有出现,瑞典正处在新兴资产阶级争取自己的权益,要求打破封建制度给予贵族的特权,致力发展工商业的阶段,如斯特林堡所说,让所在的阶层正处在上升阶段,让的野心也就有了合理的社会环境说的解释。尽管在《朱莉小姐》问世后,斯特林堡背负了仇视女性的罪名,但是在文本阐释中他还是忌讳将朱莉小姐身上自我毁灭的行为和心理归因于她自己的人格,斯特林堡把朱莉的歇斯底里归咎于她“一半是女人,一半是男人”的精神气质,试图把她的侵略性、攻击性归咎于“雄性”特质。

凯蒂·米歇尔在做剧本改编时对以上戏剧化最强的阶级、种族、性别问题做了取舍,她选择将克里斯婷作为戏剧的主人公,以克里斯婷的视角、处境、内心为聚焦对象,淡化朱莉小姐和让的矛盾紧张关系,这意味着在原剧本中让与朱莉的种族、性别问题都被弱化,作为新兴上升阶层的让和作为没落阶层的朱莉小姐的对峙力度减弱,这对男女情爱的搏斗只是作为扣动克里斯婷敏感神经的扳机。从舞台上呈现的影像可以直观地看到,在镜头上占据比例最大的是克里斯婷看到自己的未婚夫让被家中小姐勾引之后痛苦无措的特写,让只有几个过肩的镜头,而朱莉小姐少量的镜头中也只是中景为主。凯蒂·米歇尔释放了斯特林堡笔下只会睡觉、吃饭,略带蠢相的女仆克里斯婷,她也和朱莉小姐一样开始嫉妒、难过、寝食不安,她被斯特林堡无意或因为戏剧完整度而略写的睡觉成为主要内容,克里斯婷穿的绑带衬裙,她卧室中微弱的烛光,女仆房逼仄的空间通过镜头语言的阐释都变成了可能对克里斯婷造成压抑、伤害的因素,当电影把克里斯婷的眼睛和摄像机的眼睛重合的时候,克里斯婷具有了“凝视”的力量,她敏感地察觉到了朱莉和让之间暧昧的关系,她因此嫉妒难耐、夜不能寐:今夜她成了朱莉小姐。

当克里斯婷成为这一剧中的主要人物后,凯蒂·米歇尔显然意识到了在原剧本中克里斯婷只有很少的戏份,而如果想重新开掘克里斯婷的内心世界,她必须要寻求剧本对话之外的方法。客观限制就是,在舞台上搭建好的19世纪的室内布景加上灯光、音乐可以为克里斯婷利用、并具备成为镜头语言之潜质的资源非常有限,前文提到过,雷曼认为后戏剧剧场之所以放弃对摹仿、戏剧性的追求,是为了让这些元素给剧场空间潜力让位,但是凯蒂·米歇尔在选择用电影镜头打开剧场的空间的时候,还是寻找到了戏剧的源头——诗。

从古希腊戏剧到莎士比亚、雪莱、拜伦、歌德……“诗体剧”是重要的戏剧传统,也被认为是戏剧最高级的表达形式,而在电影的发展史上,从20世纪50年代法国“新浪潮”开创的“作者电影”特色的艺术电影将大段的人物独白、表达人物主观感受和心理状态的长镜头、同期录音、自然音响引入电影制作后,这些方法都成了“艺术电影”的重要标签。凯蒂·米歇尔采用丹麦女诗人英格·克里斯滕森(Inger Christensen)的诗歌《字母表》作为克里斯婷的内心独白。《字母表》这首诗的特点是用A到N这组字母组词并以斐波纳契数列的方式排列,在斐波纳契数列里,每一个数等于前面两数之和,例如0,1,1,2,3,5,8,13,21……。克里斯滕森在其《字母表》中,第一个字母写了一行,第二个字母两行,第三个三行,第四个五行,例如:

1

杏树存在,杏树存在

2

欧蕨存在;以及黑莓,黑莓

溴气存在,以及氢气,氢气

3

蝉存在;菊苣,铬,

橘树;蝉存在;

铬,松,柏,小脑

……

“存在”是这首诗贯穿始终的关键词。在2013年北京南锣鼓巷戏剧节上,和凯蒂·米歇尔给朱莉小姐和让做减法、给克里斯婷做加法不同的是,瑞典导演安娜·皮特森(AnnaPettersson)给这三个人做了“合成”。她用一个演员分饰三角,一人同时既扮演朱莉小姐、让,又扮演克里斯婷,采用一台摄像机记录下这一表演,并将影像记录下的表演实时呈现在舞台上,以这一呈现的画面作为舞台唯一的背景。不难理解,安娜·皮特森看到了这三人之间身份、性别、情感的张力,同时也认为这些情感具有同源的可能,她以一个人的身体表达这三种情感,就是想时刻提醒观众这三人所携带的印记:阶级分野、种族文化、性别立场紧密如一个人的身体,并在互相搏斗中存在。对于英国人凯蒂·米歇尔来说,她想比安娜·皮特森走得更远的是,在《朱莉小姐》的阐释史上,朱莉和让受到的礼遇已经足够多,而克里斯婷被关注得太少,她需要发出“存在”的声音。与此同时,米歇尔准确地捕捉到了《字母表》这首诗的数列特征与斯特林堡在原剧本中写到的台词“在仲夏节把采到的花放在枕头下面做的梦就能实现”可能产生的“排列”美感,于是镜头上就出现了,当克里斯婷看到朱丽小姐和让调情而无能为力时,只能悄悄地把花排列整齐,借助《字母表》具有排列特征的音韵和诗歌表现力虔诚地祈祷,做最无力的“梦”。而“梦”在斯特林堡的《朱莉小姐》中是朱莉和让谈恋爱时一个重要的意象构成,克里斯婷在原剧本中只是一个醒了劳动、困了睡觉的不会做梦的人,在这出戏中,凯蒂·米歇尔把梦送给了克里斯婷,并把美梦成真的愿望送给了克里斯婷,让克里斯婷“存在”。

前文提到,凯蒂·米歇尔为朱莉小姐和让做减法,并以诗歌打开克里婷的内心世界为其做加法,当剧场观众惊叹邵宾纳剧院呈现实时电影影像的完整度时,邵宾纳剧院不能回避的是舞台破碎的质疑。从技术上看,此剧最让人“惊奇”的是六台轮流实时拍摄的摄像机在荧幕上制造出了完整的蒙太奇效果和流畅的叙事节奏,但是在荧幕之下的舞台中,观众获取的大部分信息是破碎的,即当观众在荧幕上看到克里斯婷掩面痛哭、双手拂面的饱含感情的特写的时候,在舞台上看到的是克里斯婷的脸和饰演让的男演员配合镜头的双手:如果说蒙太奇是为了制造心理的真实这一幻觉,那么破碎的舞台信息一定会及时打破这种幻觉。这种打破确实意味着对“戏剧化”的抛弃,但是这种抛弃是否制造了高于戏剧化的观剧体验呢?格式塔心理学强调整体并不等于部分之和,意识也不等于感官之和,完整的电影和破碎的舞台能否形成一个整体?能否形成一个新的戏剧剧场?

“碎片化”的合理性早已被理论与艺术大师们反复阐释,现代文学中意识流的碎片也已经被赋予经典之名,詹姆逊认为后现代的文化就是碎片化、零散化、缺乏连贯感,情感和历史性消失,断裂和无连续性才是当代人最日常的感受。但是这种日常的真实感受是否就一定是观众进入剧院时“期待”的感受?凯蒂·米歇尔沿用《朱莉小姐》的名字为她的剧做宣传想必一定权衡过曾经用过的《克里斯婷》的合理性,但是作为一部和大师对话的作品,如果完全脱离大师的影响、哪怕首先从命名中脱离都会直接损失媒体、大众和市场对其的关注,毋庸置疑,对于并不熟悉凯蒂·米歇尔创作风格的中国人来说,“以戏剧的名义”、“以斯特林堡的名义”一定是进入剧院的最大的理由,凯蒂·米歇尔尝试破除戏剧和电影这两种艺术表达方式的边界时,由于舞台设计的封闭效果和为了保证摄影机的镜头流畅,观众从舞台上获取的演员表演信息不仅是破碎的,而且是极为有限的,观众直接观看演员舞台表演的途径和克里斯婷从门缝中偷窥朱莉与让一样狭窄,如果说电影的完整度是由戏剧舞台的破碎和逼仄所致,在一种理想化的预期里,舞台上电影化的表演、灯光的配合以及现场的拟音是有可能形成一种舞台气场,成为戏剧表现方式的一种尝试和舞台探索的实验,但是这一切都建立在尽管破碎但是必须形成意义的舞台信息的层面上,就像福克纳的《喧哗与骚动》一样,所有破碎的意识都会有一个统一的走向,然而在这出工业气质突出的舞台剧和电影的跨界之作中,观众难以捕捉到破碎的舞台和完整的电影之间的互动,它缜密的实时效果成了最大的奇观,人们不禁要问,如果没有舞台,电影的完整度亦不会受到影响,那么舞台的价值在哪里?如果没有电影,人们还是无法从破碎的舞台表演中组织出一个完整的故事,那么舞台除了为电影而破碎,它为自己做了什么呢?后现代大师们概括的“碎片”没有出问题,前现代故事的统一完整也并没有过时,这一切都因为当人们以戏剧的名义进入剧场后,以和斯特林堡对话的期待落座后,发现荧幕上克里斯婷的内心秘密和苦痛后,在不约而同地回归到戏剧舞台上去寻找这一切的来源时,失望地发现破碎的舞台能给予的只有电影拍摄的紧张画面,蒙太奇制造的过程,以及演员侧身为镜头表演的身段,电影并没有和舞台一起分享《朱莉小姐》的制造的魔力。后戏剧剧场有其存在的合理性和可能性,舞台上的信息不一定要是完整的戏剧化的信息,但是舞台的场域必须首先建立起来且始终存在,在《朱莉小姐》的舞台上,只有现场的伴奏大提琴完成了电影和舞台共同要求的艺术表现使命,相比而言,其余的重心都向电影倾斜了。舞台从来都不属于“日常”,它必须始终完整。

注释:

[1] 汉斯·蒂斯·雷曼:《后戏剧剧场》,李亦男译,北京大学出版社,2010年,第31-32页。

.

[2] 斯特林堡:《斯特林堡戏剧选》,人民文学出版社,1981年,第213-214页。

(原载于《戏剧与影视评论》2014年9月总第2期)

来源:戏剧与影视评论

作者:拓璐(北京大学中文系,博士生)

图片:网络

责编:卫荣

媒体合作平台