按惯例回看了这一阶段的投融资事件,以及媒体关于市场趋势的一些报道,新鲜事不多。

但如果分别研究行业政策、二级市场以及行业内公司的动态,你或许会发现,当前我们正处在一个矛盾和量变持续发酵的阶段,很多问题值得思考。

眼前最受关注的问题莫过于,未来五年行业政策将会如何定调,以及在可预期的时间内,创新是否仍值得期待。

政策方面,7月中央金融工作会议之后,监管事件大体围绕金融风险的处置展开,包括防范代币风险、公募基金流动性监管新规、银行的「双录」等等。

向前看,很多人期待大会为下一阶段的金融工作定调。然而回顾过去五年,金融领域的几个关键词,诸如利率市场化、人民币国际化、银行业市场化改革,都不及「互联网金融」以及由之展开的金融创新、监管套利等议题的热度。基金份额的货币化、小额债权适当性管理不足、消费金融贷款流向不清等等问题,金融机构经营能力被透支的情况,需要被填实。

换言之,

中长期来看,金融服务凡涉及对现有业务规则的改造,或大或小,都不值得乐观。

市场方面,过去三个月沪深300指数持续上行,对于投资者来说,也许更值得一说的是这段时间它走得并不纠结。从投保基金公司公布的投资者信心调查结果看,二级市场热度有不错的回升。

证券投资及财富管理市场的增量客户,较历史情况来看,仍是比较可观的情形。中证登公布的数据显示,每周30万以上的新开证券户,近几个月以来出奇地稳定;CNNIC的调查也显示,互联网理财的普及率在上半年提高了近1/4。

那么,从供需两方的角度看,新增的需求,是否一定需要新的产品和服务形式去对接?或者说,市场应该以此为理由,去呼吁创新吗?

这个逻辑显然说不通。

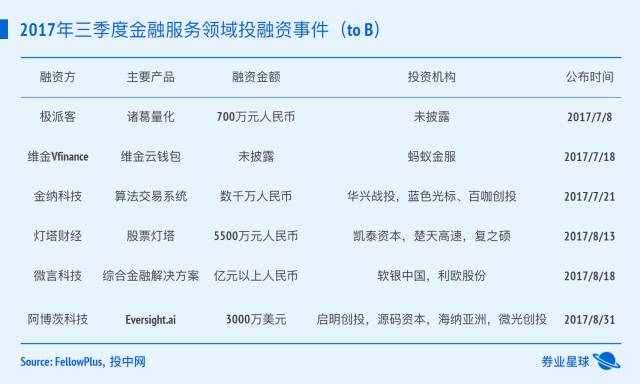

行业业态方面,模块化的前台业务解决方案以及商业智能(Business Intelligence)依然是机构端业务(to B)的主要看点。

从交易系统到办公系统,金融机构长期采用外部采购+自主维护的模式,前台业务解决方案成为最难被淘汰的需求。

大规模采购外部模块是一个行业问题,它导致金融机构客户的迁移成本极低,面对客户,金融机构的谈判能力明显受到压制。

它的好处不仅在于节约成本,更在于节约时间去抓住转瞬即逝的赚钱机会,以及应对快速演变的监管环境。

股票灯塔的融资事件是三季度比较典型的案例之一,在许多炒股应用纷纷倒下之时,灯塔依靠向券商输出应用内功能解决方案的生意,获得一定的生存机会。

另一个值得关注的融资事件来自金纳科技。这是一家第三方独立交易执行算法服务提供商,主要为资产管理机构提供算法交易系统,目前主要的功能是实现大额交易的拆单,提高指数被动型产品的交易效率。假使未来交易所明确异常交易的认定标准,这类机构会更受关注。

按我们之前的分类,

商业智能在金融机构内大体属于中台,主要为客户的业务决策、投资决策提供风险预估、数据支持和研究参考。

国内金融行业对商业智能的重视,更多源于大数据思维的普及。

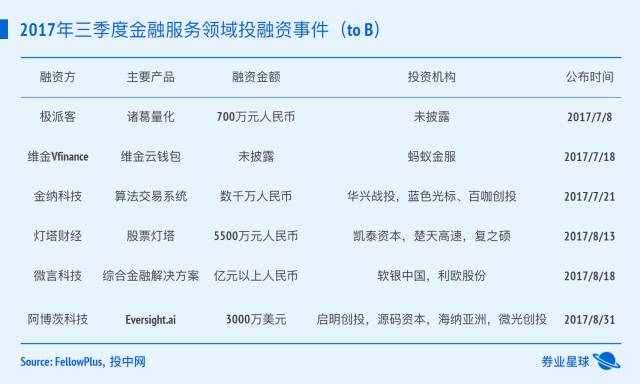

商业智能方面,这一阶段主要关注阿博茨科技的两款产品Modeling.ai和Eversight.ai,基于全网的非结构化数据和预测模型进行行业数据分析,为投研人员提供参考。上手试用了Eversight.ai,它可以用来实时预测各家券商的业绩、收入等,但产品仍处在比较初期的阶段,行业研究体系的深度不够,指标较少。此外不能否认,在金融行业,表格里的数据往往更有价值。

在零售端(to C),我们看到大公司在账户体系上的整合,以及对于泛金融内容生产的加注投入。

过去几个月,很少看到中小型公司在零售金融领域有所突破,相反,头部公司则动作频繁。

腾讯理财通引入了一套会员体系,将客户按照投资金额、服务使用程度等标准划分为普通会员、白银会员、黄金会员和铂金会员,分别享受不同程度的权益,例如理财赎回便利、产品购买优先级、参与线下活动机会等等。这套机制在电商行业早已不鲜见,类似于Amazon Prime账户,但对有服务能力的金融机构而言,依然是值得挖掘的领域。

此前我们对于账户的重视,更多在于它是互联网时代不可或缺的通道,有了账户就意味着有了持续接触产品和服务的可能性;而当下谈账户,则应重视它的增值部分,以及在必要时多一些挽留客户的理由。

蚂蚁财富、东方财富和招商银行发力泛投资内容PGC(专业生产内容),大笔花钱号召大V加入,至于此举为何,主要是基于App内生流量和用户留存的考虑。与财经、投资相关的内容,一定程度上可以转移用户对于金融类App「工具性」的认知。当然,有不少「小而美」的社区或内容平台都已验证过,在这个问题上,内容的定位,远比内容的覆盖面更重要。

再者是关于公募FOF落地的消息。关于公募FOF的鸡肋性,很多文章都已经讨论过,但大体上可以认为,它是对现有的金融产品体系的「有益补充」。这里至少可以设想一个场景:监管原因,券商不允许在基金组合(智能投顾)中实现自动调仓,而在当下,则可以联合基金公司定制一款基于某种投资策略的公募FOF,既可以用智能投顾的概念来包装,又可让子基金的交易落在合作券商,节省产品的交易成本。

文/莽叔