原载2002年第4期《收获》“好说歹说”专栏

时间:2002-4-18下午

地点:复旦大学中国古代文学研究中心主任室

谈话者:章培恒 陈村

陈村:(看书橱)《清人别集总目》,总目就那么多。

章培恒:这别集,哪些图书馆有,都注出来,所以多了。

陈村:看不过来。

章培恒:这个书是查的,看肯定是不看的。

陈村:章先生,能和有学问的人谈话很开心。某虽不才,却好趁机讨教讨教。

章培恒:我根本算不上有学问的人,专门胡说八道。

陈村:胡说才好啊。你的《中国文学史》新版,我打电话去,问上海文艺出版社要书,他们说到现在还没出全。

章培恒:到现在为止出了两本。现在基本上重写的。鲁迅所讲的,唐后有宋,宋后有元,这是没办法动的。其他基本上重谈的。

陈村:我正在写点和中学语文课本有关的东西,在重新看点书,乱翻书,想起了一些问题。所以,很想听听你的高见。

章培恒:文学上的事情,我胡说惯了,好些看法都有点不大正规。前两天我在复旦做个讲座,后来《文学报》发了报道,你看到没有?那里面我讲到《上海宝贝》什么的,后来他们拿校样给我看,讲到《上海宝贝》的地方都变成了“七十年代作家”了。我跟徐春萍说,我说的不是七十年代出生的作家,我说的是卫慧。她说卫慧的名字不让见报。(笑)我已经把上面一个“卫”字写成“韦”了,还是通不过。今天,我们上午是博士后的出站报告。写出站报告的人是上海师大的,所谓出站报告就是一篇长篇论文。写得很认真,确实写得蛮好。但是其中有一句话,说到晚清开始的时候,对小说的社会价值比较重视,后来出现一种看法,小说要好玩什么的,他认为这是一种倒退。我们开会的有个算是我的学生,也就跟着我乱说,他就说,这很难说是一种倒退。实际上恐怕现在我们在文学观念上,文学也好,什么也好,总是有社会价值的地位比较高。现在我们所说的社会效益也就是以前所说的社会价值。

陈村:我前两天在看的一本林语堂写的《苏东坡传》。据他在书的头上讲,里面的内容是有出处的。本来是英文书,翻译过来的。我看他用小说的笔法写古代文人的生活,是怎么去做的。但是看了还是不得要领。古代文人是怎么过日子,还是看不清。有些人是做官的,有官俸,据说宋朝官俸很高的。那么他不当官他的钱是哪里来的?在全国乱转,乱走,到朋友那里住下,吃吃饭写写诗,走的时候给他一点钱?他哪里来的钱呢?现在我们要是不干活,经济上也不可能。

章培恒:在唐代的时候,不做官,如果他有名的话,他去看名人,还是送他点钱的,而且送的钱也还不少。但是像李白那样的,生活也没有节制,大概有时候也经常穷。他给一个人的诗,里面就有这么两句,“欲邀击筑悲歌饮,正值倾家无酒钱。”我的普通话不行,意思是说请你到酒店里喝喝酒,然后,击筑悲歌,高渐离和荆轲,正好家里到处找,没有可以喝酒的钱。有时候生活比较窘,有钱的时候当然可以花得比较多。大概主要还是靠朋友的接济什么的。宋代也是这样,做官的俸禄当然是很高。像苏东坡什么的,后来受了贬斥,还是给他一个官衔,有了这个官衔,还是有钱可以拿。

陈村:他跑到海南岛好像没什么钱了。

章培恒:应该还是有一点的,他还挂着一个小官的官衔。

陈村:有些人以前给人家写墓碑,谀墓,有很多钱。当时稿费是没有的,要自己想办法。

章培恒:谀墓的钱是很多很多的。这也要是名人。一般的人给的钱就不多。这情况一直到民国时期还有。中文系有一位先生,他家里很有钱。他的母亲去世的时候,他父亲请章太炎写个墓志,给了一大笔钱。

陈村:太炎先生二三事。

章培恒:李白他第一个妻子,姓许的,很有钱的,后来的一个人社会地位比较低,也很有钱。这种情况,没有具体记载,我猜想,他岳父家的钱他也总是花一点。(笑)

陈村:有时看他们很可怜,孩子也要饿死。真是可怜!他们在外面乱转,他不带老婆走,孔子时代就不带老婆走的。除非你去做官,周游的时候就没有老婆。

章培恒:当时也无法带。李白的走大概总是骑马走的,不像做官的人抬着轿子走。要女性也跟着他骑着马走,比较困难。

陈村:老婆跟着,那样走也没雅兴了,不好玩了。

章培恒:不一定,但跟不上啊,没办法。这事情很难说,每个人太太的情况也不一样,很凶的要受影响,不凶的大概也没多大关系。例如李开先,写《宝剑记》(其中的《林冲夜奔》现在还在舞台上演出)的那个人,是个中等的官,他给他太太写墓志铭,说她多么多么好。其中说到一个事情,有一次他和一个妓女发生了性的关系,那妓女是有传染病的,传染得浑身都是疥疮,他的妻子一点都没有怨言,很好地伺候他。他把这个作为他太太很好的事情来讲。这是明代。宋代妇女是不准妒忌的,妒忌是犯了“七出”之条的。除了太太很凶的以外,一般发生点这种事情问题都不大。

陈村:我们读古诗古文,觉得它很美好,和中国人的心态很近,似乎能想见古人。我想到一个话题,是不是能聊一聊谈一谈中文的美好。读了一辈子中文,有些人觉得中文是个讨厌的东西,英文很美好。有些人可能也说不出美不美,只觉得中文是个实用的东西,和亲友谈话、写信要用到,不把它作为精神的审美的东西。可是,最吸引我们的应该还是这种文字的美好。

章培恒:这个,我不清楚,你所说的美好是指中文的文字,还是……

陈村:文字啊,音韵啊,意象啊。比如古诗,我们读了唐诗宋词等等,《诗经》里的,比如“关关雎鸠”,鸟在那儿叫着,好像还能看见什么。《楚辞》我读不大懂,要看注释才能读,但读的时候觉得里面有种慷慨铿锵和灵秀之气,经过很多代,还没被磨灭。或像李白那个“花间一壶酒”到“对影成三人”。古人有很多吸引你的,有的是中文本身的音韵的美,还有的是古人生活方式的修养的情操的东西。

章培恒:音韵等等,大概属于音乐性的部分。属于音乐性的部分,也许是中国诗的特色。它的音乐性比较强。但是这种情况,属于文学方面的美还是别的艺术方面的美,这我觉得是个问题。在很早的时候,诗歌、音乐它本来就合在一起,所以当时的人不是一般地听念诗,而是听唱诗。音韵等等,听的时候当然有种美感。但是音乐跟诗歌的关系,到底应该是怎么样的,我觉得也是个问题。是不是文学越往后发展,诗歌跟音乐就越来越隔离。这一个隔离是不是一种正常的情况?现在的年轻人,固然有人不喜欢新诗,但也有人喜欢新诗。他们所喜欢的新诗里面,有许多都是不押韵的。余光中的诗啊,海子的诗啊,有些年轻人还是很喜欢,这也不押韵。就是说,他们能够离开音乐而去欣赏诗歌的美,是一种进步还是怎么着?我自己来说,他们这方面比我强,我对新诗的欣赏就不如他们来得有能力。

陈村:刚才讲和曲子的结合,现在有点倒回去了,那些小孩子那么喜欢唱流行歌。谢冕先生把崔健的《一无所有》编到诗里面去,我是同意这做法的。觉得对的。古人载歌载舞,很快乐。后来慢慢变成了唐诗宋词。到唐诗的时候好像不是很紧密了,到宋代柳永柳三变,写了词,谱上一个曲,大概是套上一个曲,那时候有一套一套的曲。填词。青楼的女子们跟着他们唱,很快乐很癫狂。到元曲更加被化解了,诗更不对了。到宋词,我觉得有点像绘画中的印象派一样。以前把路越走越窄了。比如一直讲姜夔好,精通音律,我也读不出来。文字和语言之间越走越远,我们读诗,韵肯定不对了,平仄也不对了,入声也没有了。再去读它和古人的读不一样。到宋词时候,好像引进了外光一样。我不大喜欢古人写的排律一百韵,七古五古,很见学问,写得很好的。我觉得不亲切,从来不去背,背不出来。相反看到有些东西,觉得我们中国人口口相传的,一提就提到的,“床前明月光”啊,“少小离家”啊,“离离原上草”啊,或者“慈母手中线”啊,这是永远流传的。还包括一些个人际遇的东西,到宋词里更多些,寻寻觅觅的东西,像辛弃疾写的“茅檐低小,溪上青青草,醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪”。大儿中儿小儿。那种东西。还有亡国之音,李后主写的不祥的悲哀的歌。这种东西更能打动人,不以人们的背景而变化。今天的人,你要跟我讲什么“忠君爱国”,忠君我肯定听不懂了,不承认的。古人写了那么多的,从古籍到古籍的,有了很多学问才适合去读的东西,后来的文人还要争吵,连注释、疏解它的意义都那么困难。都有一点隔阂。讲到词,到元曲连形式都被瓦解了,那些小令散曲,还有那个叫词牌还是曲牌的什么东西,句子长短不固定了,还加进了那么多的衬词,不光是唱还要演出。元曲过去了。到了自由诗,忽然不唱了。

前些日子,我在网上找东西,在《新青年》的四卷五号,《狂人日记》那一号,我想看它发出来时是什么样子的,突然看到署名唐俟的诗,我就把它输入电脑发给朋友们。他咏的是《桃花》、《爱之神》、《梦》。“很多的梦,趁黄昏起哄。前梦才挤却大前梦时,后梦又赶走了前梦。”是鲁迅写的。这诗写得太糟糕了。后来我还去问过陈思和,他说真是鲁迅。后来我看到他给许寿裳的信里也说到:“《狂人日记》实为拙作,又有白话诗署‘唐俟’者,亦仆所为。”读那样的诗,读《尝试集》,他们都做出一种努力,但是因为白话大家不熟悉,还是很苦恼。鲁迅还写过,他的标点不行,要朋友帮他看看小说《药》的标点对不对。这对他们都是新的课题。还有《女神》这一类的诗,我不喜欢《凤凰涅》,加进了时代的晦涩的东西,还不如读他的《天狗》,“我是一只天狗呀!我把日来吞了,我把月来吞了,我把一切的星球来吞了”,歌咏“大都会的脉搏呀!生的鼓动啊!打着在,吹着在,叫着在”,歌颂工业文明的黑色牡丹,歌颂山岳的波涛瓦屋的波涛。我比较亲近这样的东西,有它的歌唱性,有跟当时人情绪的交通。后来慢慢那些歌曲多起来了,赵元任,包括弘一法师都写歌演戏,一直到今天的那些流行歌。我想,文学可能要回去了吧。那么精致精美的、把中国文学推到极致的、让我们那么享受的文学,被边缘化了。人们像看书法一样的,现在不把它作为实用的安身立命的东西。以前可以拿诗做官,拿它跟人写信,几乎做一切。以前的文人,人人可以作诗。这些环境不存在了,但是人们对音乐对文字的感觉还存在,变成我们看不起、不习惯、不接受的东西。我不听流行歌,基本不听。它在流行歌里存在下来。从开始的唱,折腾这么长时间,又变成了一种唱。当然这个唱不是为文人唱的,他们的意见也就无足轻重。

我很怀疑“诗三百”,我觉得不对,以前肯定有诗的。有一种说法,说它从三千首删到三百首。很多人考据,说不可能的,因为当时的其他先生的书里没引用别的诗。但一个诗歌刚开始的时候怎么可能有这么整齐的韵律,怎么可能写出《雅》、《颂》那么高雅那么意识形态的诗,还都是四言。民歌天然应该歌咏个人东西的,歌咏爱情甚至写性的,应该是乐而淫的,哀而怨的。不应该是孔夫子讲的,诗要言志,“《诗》三百,一言以蔽之,曰思无邪。”我觉得不对,思总是有邪的。《诗》就算它可以无邪,思怎么可能无邪,怎么可能不淫不怨?孔子自己还“天丧予”地哀鸣,还见见南子,还“吾未见好德如好色者也”。中国文学的这个源头就被孔子修理过了。我是瞎说,有高人在这里,瞎说了,有人可以批判我。平常跟别人说,别人听完就拉倒了,以为我在讲笑话。

章培恒:《诗经》以前应该有诗,不应该一开始就这种样子。以前的那种诗,有没有保留下来,是另外一个问题。也有可能,以前的那些诗,到孔子时代都亡佚掉了,只剩下我们现在所看到的这一点。也可能孔子时代剩下很多,远不止我们看到的这一点,被孔子删掉了。这两种可能性,现在恐怕也都说不上来哪一种可能性更大。但是无论哪一种可能性,以前肯定还有诗歌,不会是我们看到的这一点。至于说到诗的美不美的问题,我们以前的那种诗,也确实是到了后来没有办法了。如果有办法的话,就不会有元曲那样的东西产生。元曲就是已经做了一个很大的解放。还有个情况,一个是还押韵,一个是语言还有文言化的倾向。到了明代,也有一些民歌没有文言化的倾向,也有,那是少数。从明代的这些被有些文人评价得很高的民间歌曲来看……

陈村:我读过一点,我家里有两本《明清民歌时调集》,很好的。

章培恒:从那些时调集里,有的比较好,有的也不怎么好。像《锁南枝》之类的,文人的评价比较高的,确实是很不错的。

陈村:文人评价常有问题,我看《挂枝儿》,被他一批,批得恶俗。

章培恒:我所讲的不是这个,比较有名的比如《锁南枝》,弄一团泥,捏成……

陈村:你中有我,我中有你。

章培恒:对对。这些,原来就是明代的复古主义的文人李梦阳对它评价很高,李开先对它评价也高。这样一种东西当时在民间流传,李梦阳他们一下子把它评得很高,认为应该是写诗的标准。这在当时是很不容易的。后来文人之所以对民间歌曲比较重视,也跟李梦阳他们的提倡有关系。

陈村:古诗它有两个源头。我不喜欢思无邪的那个。《诗经》被文人用他们的某种东西规范过了,变成了历代文人的基本规范。也因此而产生了很多很好的东西,但也造成有些东西进不了他们的视野。文人没办法在诗中表达,只能在笔记中表达,弄出那么多的笔记札记。笔记的意义就是说,这东西反正不入正统了,可以任性一些。或者在那些不署名的古代小说中表达。诗里表达的东西比较正统。尤其唐代,我也看书,说因为没办法,用诗来取士,科举,技术上考虑,律诗比较难写,可以分出高下。客观上使得诗更难以走出那个规范。这源头里面最苦恼的是,不断从古籍到古籍,里面藏着那么多的学问,读它的时候那么困难,陷阱一样的,不是直接从生活的新鲜的感受出发。我想,陶渊明给大家的意义,更多是一个有修养的文人,跑到自然中去了,他在他的日常生活中找到了快乐和诗意,我们读来非常清新的,而不是从古书中得到营养。古代的一个燕子的什么意象,不断地在炒以前的,把句子越做越精细。他把这过程打断了,加进新的营养。我在读《木兰诗》时候,以前看中国文人写打仗,都不是好事,要么哭哭啼啼的,怨妇送征衣寒衣,要么“君不见青海头,古来白骨无人收,新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾”。杜甫想象力丰富,写得活灵活现,其实青海那里极少下雨。没有像木兰那样跃跃欲试,把打仗弄得那么好玩,快乐的有趣的暖色的。也不是文人们性格中性情中没有那东西,而是我们那些规范不许他们有。我们的规范是要用思无邪式的乐而不淫式的观念来过滤。

章培恒:这个事情我觉得比较难说。讲到古代的文学作品对后来东西的影响,鲁迅早就说过,《楚辞》的影响比《诗经》的影响大。另外,尽管讲思无邪,它的影响真正要弄得很深很强,其实是要到宋代。宋代以前并不这样。我觉得魏晋南北朝的时候,恐怕是我们文学很发展的时代,当时思无邪之类的话,很少有人去提它。那一些能够抒发感情的东西,抒发得比较强烈的东西,比较多。陶渊明被提得非常高,已经是到了宋代。

陈村:陶渊明当时的人并不觉得他好。

章培恒:当时人并不是觉得他的诗不符合思无邪,而是觉得他诗的感情不强烈,写得不漂亮。当时的有些诗,感情确实很强烈也写得漂亮。后来有唐诗的发展,也因为有魏晋南朝的诗给它们做了铺垫。魏晋南朝诗的传统,后来受到了批判。实际上,李商隐的诗,杜牧的诗,唐五代的词,还是魏晋南朝诗的传统。他们的诗,一个要讲究有个人的真实的浓烈的感情,一个要写得漂亮。宋代开始,什么思无邪啊,要为政治服务,为伦理服务,成了主导的东西。好在宋词里边保存了好多个人感情的,美的东西。所以我想,中国的那一些诗歌,从宋代一直到明清,理论上就越来越保守,而文学在那种被主流观念认为是价值高的诗啊文啊里面,越来越没有生气。

陈村:它好像没有新的营养了。古人都写过了。山水也写过了,边塞也写过了,怨妇也写过了,宫廷也有了,艳诗都写了。再也想不出什么新的。还有,“四书五经”啊,历史传说啊,资源被耗尽了。因老在提老在提,不好玩了。

章培恒:“四书五经”之类的东西,本来就不能作为一种资源。资源是当时人的活生生的感情,特别是真实的从个人出发的感情。无论怎么说吧,刚才讲到海子的诗,我们从朦胧诗开始,到现在的这些诗里,确实有些好的作品。但是我们从五十年代到朦胧诗出来之前,我们诗歌里面几乎没有好的作品。郭小川的《望星空》之类的,里面多少有点使人感动的东西,不多,也已经受了批判。五十年代到八十年代的创作上的苍白无力,既不是传统资源耗尽,也不是因为没有新的营养,而是思想上受的束缚太多。思想束缚,从历史上看,从宋代就开始。宋代还好,还有个词让他们真正写一点自我的感情。

陈村:当时的革命还没革到生活方式,还可到妓院去玩玩。这问题我也很有兴趣,等会再说。

章培恒:做了官以后就束缚稍微小一点,也不能够过分。所以,譬如说词,有些词是欧阳修写的还是不是欧阳修写的都弄不清,就因为他们写了以后不收到自己的集子里去,只给歌伎去唱,唱了到最后有点问题也可以不承认,这不是我写的,是以前的某人写的。(笑)所以现在有好些词,到底是欧阳修写的还是前人写的,弄不清了。

陈村:没人认领。

章培恒:北宋的人编自己的集子或他的家属编集子,词都是不编进去的,只编诗,不至于发生什么麻烦。但是有些词传唱得很广,作者也不否认是自己的,就会遭到麻烦。柳永的官老是做不大,就和这有关系。他官场上老是不得意,去找晏殊。晏殊他自己词也写得好,官也做得大。柳永去找他,他说,你写这种词。柳永说,你也写词。晏殊说,我没写过你写的那一种,用我们现在的话说,没写过你写的黄色歌曲。柳永的官还是做不上去。(笑)

陈村:柳永太俗。晏殊、晏小山,很美丽,把那些曲衷都写出来了。

章培恒:柳永那些词,也不见得怎么样。晏殊拿出来,作为不好的词的标本,就是写男女之情的。是用女性的口气说的:懒得做针线活,老是跟着男的在一起坐着。我们现在看没什么,晏殊却觉得,你写这个词,官就不能做上去。

陈村:词虽然不能做官,却害你不做官。词那时候是小道,不看重那东西。不像唐人的一首诗不得了。

章培恒:简直是认为不好的事情。所以北宋的人不把词编到自己的集子里。到了南宋,欧阳修的后代请人给欧阳修编全集,才把欧阳修的词编进去。那已经是很晚了。活人自己把自己的词编进去,是从陆游开始的,陆游的《渭南文集》里边把自己的词编进去了。他在题记里自己做了个检讨:年轻的时候写过这些词,后来也就传开去了。这些词是不好的,但是现在也无法掩盖了,收在自己的集子里作为一面镜子之类的意思。

陈村:姑妄收之。

章培恒:不但是姑妄收之,是警惕自己以前写过不大好的东西。

陈村:陆游写得那么好!

章培恒:真正要抒发自己的真实的感情,要想去做官是不行的。

陈村:陆游的“红酥手,黄滕酒”,当时就传唱,赖是赖不掉的,他和唐婉,这怎么赖呢?有些词还能栽赃栽在人家头上,这个栽不了。

章培恒:反正不收进去,时间久了就成了无头公案了。

[录音磁带翻面]

陈村:到小说作者,人都找不到了,他给你胡乱起个“兰陵笑笑生”。也因为这东西是下贱的东西,肯定是负值,不是正值,拿它评职称升教授是不可能的。

章培恒:我想,我们中国的文学,从汉代,至少从魏晋南北朝开始,一直到唐代,基本上是向前发展的。从中唐时期开始,文学里面保守的东西就比较明显地出现,但是不保守的力量还是很强,所以保守的东西冒了一通头以后,那些不保守的东西还是在发展。从宋代开始,保守的东西成了主流,不保守成为非主流,用现在的话,就成了边缘。但是宋代嘛也还好,一些人,一面讲一些很保守的话,一面还写词。说人格分裂也好,什么也好,总而言之还留一点有生气的东西下来。元代恐怕是相当好的一个时代。

陈村:元代停了科举。可惜元代太短了。

章培恒:一个是约束比较少,一个它也没有了解到这些东西的重要性,所以思想控制不严。明初开始就很厉害了。

陈村:明朝,我见过皇帝的批示,皇帝的话太不雅了,皇帝批什么“拖出去喂狗”什么的。我们士大夫的行文,都是要一本正经,有祖宗规矩在那儿,不可能乱写,皇帝是不一样的人,可以乱写。也证明白话的要求,就是想把话爽气地就这么说出来拉倒。

章培恒:“拖出去喂狗”什么的,并不是皇帝的书面批示,而是他的口头批示,口头批示你总得把它记下来,才有个凭证。所以当时他怎么说就怎么记。

陈村:就变成中国很早的白话文学一样了,一个书证。

章培恒:元代真是白话的,很可能实际上有的是用蒙古话说的,翻译成白话。

陈村:有那么三个字很妙的,清朝皇帝专门用的:“知道了”。他不批“阅”、“可”,爱批“知道了”。

章培恒:我们现代的领导就画个圈,画个圈也就是“知道了”的意思。批个“知道了”将来还可以对笔迹,画个圈到底是谁画的,难说。

陈村:民间的那种白话的要求,俚俗化的要求……

章培恒:社会在不断地发展,人的思想也是在不断地丰富。所以要怎么个来控制,总是难控制。

陈村:这可能一直存在,就在被记录和不被记录。像那种上古的早期的诗歌,《击壤歌》的“日出而作,日入而息”。还有《上邪》的呼叫;“江南可采莲,莲叶何田田”。都是非常好的东西。即便到刘邦唱流氓歌曲,“大风起兮云飞扬”,大流氓的口吻。还有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。都是很简单很明了地把人的情感和意思说出来了。中国文人把它精致化曲折化,有点像清朝的工艺景泰蓝一样,到律诗,诗变成学问了,难怪被科举看中。当时可能有这学问的人少,读书人少,后来印刷术发展了,读书人口多了,版本复制方便了廉价了,有的东西可能被产生。否则,老是几个读书人写给读书人看。到清朝过后,要通过大众传媒来说话,就像我们今天写东西,不是发在报纸就发在刊物。不再是编个别集让彼此欣赏欣赏,而是面对大众,那么多的读者。但是我们的课文,有那么多的古诗文,古诗文几乎要给全国所有的小孩读,要去告诉他们古代文人审美方式和生活思想。对象很不一样,接受起来会弄到另一条路上去。小孩他唱流行歌曲觉得很相通,要去跟他讲《师说》啊,讲《捕蛇者说》啊,讲什么“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸”,他读起来太没心得。以前是有学问的人,把他的学问煎熬成浓汁,在那里放着,现在的人消化这些难了。

要把七律那么难写的东西写好写自然太难为人了。文革的时候我看过王力的《汉语诗律学》,前些天又拿出来翻翻。规矩太多了,要一点都不犯规就很困难,不必说很自然很从容地写出意思。杜甫他们真是写得好。

章培恒:“黄鹤楼”那首诗,“昔人已乘黄鹤去”,收在《唐诗三百首》里面的,流行很广。这首诗,从七律的格律来要求,是有许多犯规的地方,犯了规大家还是觉得很好。

陈村:文人们一边在写,是炫技,要写得你很服,对得这么工,某个字炼得那么好,一边心里还是有不满。像刚才说的“黄鹤楼”。我小时候读它,觉得很差:“昔人已乘黄鹤去”,一个黄鹤,“此地空余黄鹤楼”,又弄来一个黄鹤,“黄鹤一去不复返”,怎么一连三个黄鹤。怎么李白看到它不敢写诗呢,笑话。我想,他们心里就是想要爽爽快快的,突破规范的,直抒胸臆的。包括“前不见古人,后不见来者”,也不是规范中的文字。但有时会走歪了,走到赋,虽然也把它做成长短不一,却变成讲排场的东西,形式大大高于内容,不是抒发性情了。

章培恒:这说明诗不光靠韵律。“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。”这里面其实押韵都不押,句式也不整齐,也不讲对仗,但是确实是很好的很美的诗。

陈村:有两种努力。一种是文人学士的努力,把诗雅致化,玄思化,弄到越来越精妙的地步。这里面也能看出汉语的潜力,把它做得这么漂亮,看的时候很折服,是非常好的东西。还有一种努力,跟我们平常人息息相关的,从直觉出发的,从情感出发的,直接打动人的,而不是通过一个典故什么的。前一种东西,如读李商隐诗,那么多人解不通的《锦瑟》,“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”。虽然我也解不通,但读着只觉得一曲一绕心里很舒服。那么美好,那种色彩,流动的感觉,还有岁月和迷茫。

章培恒:形式、文字如果好的话,那也就是因为它能够很好地表现感情。

陈村:我们赞赏李白杜甫,也还因为他们大气磅礴什么的,把人做透了。其中有个道,正统观念,贬斥了一些东西,形式上比如宋词不如唐诗,元曲更不如,小说更不如了,形式上有种谁为高谁为下的。内容上更是,像我们提到齐梁文学,某人写艳诗,很不屑。有朋友对我讲过李煜,李后主的“一江春水”很妙的,他呢喜欢《一斛珠》:“烂嚼红茸,笑向檀郎唾”。他觉得啊呀,把女人娇嗔发嗲的样子描绘得无以复加。这些东西没有了,或者只是断断续续地出现。一直到今天,我们好像要补课了,补上写性的东西。以前《金瓶梅》写性也不爽利,要来两句诗,半诗半文,一边写性一边显他有学问还有教养。《红楼梦》里薛蟠大爷说“女儿乐”时,这就是民间很俚俗的民歌,被他弄到酒桌上,像今天吃饭说黄段子,大家一笑了之,不雅不雅,过去了。这东西大家知道它存在,但不能说。只有周作人他们曾经要去收集。我有个很奇怪的念头,看到克隆的事情,我们再去写性的时候,是否有了另外一种,当人将不人了,要克隆了被基因改造了,再去写性,是否有一种赞美自然保持我们原生态的意思?可能古人……

章培恒:《查特莱夫人的情人》里写性,跟歌颂生命力有关系。

陈村:这里面有种道学的,我不喜欢它给性加上一种说法。我看《古诗十九首》,古人说,一字都改不得。它确实非常好。但我不喜欢那里面有太多的训诫。说说一个事情,像“人生不满百,常怀千岁忧”,所以还是“何不秉烛游”。你要秉烛游就游吧,不要怀什么千岁忧。中国文人非要前面来一句或后面来一点,表示心胸扩大,有历史感,他才跟你说他要去喝酒啦。这就不老实了。这不老实的文字到我们那种杨朔式的散文等等,不老实很容易的,忠君啊爱国啊往里一套,立刻敷衍成一篇文字,立论那么坚强,人家还不能攻击你。其中个人的情感的东西都打发到下面或不见了,不能把它弄到浮面。我不喜欢,有点虚伪。这诗被读出两种意思,后面那种“秉烛游”的意思是普及的对大众的,今晚通宵打麻将,是人人可以消费的东西。前面的观念是中国文人的观念,因受过孔夫子的教导,必须去做点什么,修齐治平,心里要有道。可是,打麻将怀什么“千岁忧”呢,及时消费就是了。这些不能明目张胆地出现,总要戴个帽子,直到郁达夫写《沉沦》,他偷看女人洗澡想去嫖娼,还能弄出爱国的主题:“中国呀中国,你怎么不强大起来!”真是两处茫茫都不见了。

这里面,可能因为文字狱,因为祖宗的压力太大了,孔子的教导那么完美,个人很难反击它,很难用生活化的俚俗的东西去反击它。但那些不入流的东西像沉渣泛起,时时要翻出来。翻得好,成为来自民歌的活力,像乐府啊,灌输到正统文学中去。翻得不好就说它是糟粕,要去掉它。你看到文学里,有些在面上,有些是在下面的,有的是两者交叉的。比如古人喝酒就很有意思,各种各样的文人都歌颂过酒,女人李清照也要来个三杯两盏抵御晚来风急。酒里有人本来的生理的快感,又可弄出虚无来。酒是进诗文去的,有的东西不容易进去。性就不容易进去。

章培恒:曹操的《短歌行》写到酒的地方实在写得好,可惜写到后面就不行了。所以钟嵘的《诗品》,把曹操放在下品,说“曹公古直,甚有悲凉之句”。只肯定他有些好的句子。后来经常觉得钟嵘的评价不行,回过头来看,钟嵘还是有道理。曹操的那个《短歌行》,前面八句确实写得很好,写到后头,原来的感情全都被他破坏掉了。从整首诗来看,实在写得不怎么样。所以钟嵘说他有好的句子,把他弄到下品,也还是有道理。

陈村:“对酒当歌,人生几何”。没有酒就没有中国文学。没酒,中国文学完蛋了。

看鲁迅歪批“关关雎鸠”,把它翻译成“漂亮的好小姐呀,是少爷的好一对儿!”来证明古人不如今人,说今天去投稿,要被编辑扔到字纸篓里。

章培恒:鲁迅的翻法,其实是很忠实的。“窈窕淑女,君子好逑”。淑女本来就是带有一种身份的意思在里面,君子确实也有身份的观念。所以鲁迅说好的小姐,少爷的什么,还是翻得很精确。

陈村:我想的是,古人为什么觉得这是挺好的,哪怕是漂亮的小姐要嫁给少爷,是蛮好的事情,可以歌以咏之。读《离骚》,它一开头像要写史诗的样子。中国人没有史诗。现在人这样说也是不对的:我是我祖宗某某人的子孙啊,我老爸叫什么名字啊,名余曰正则兮,字余曰灵均啊。现代人不让你这么写。他们在规范还没形成时,就这么直直写来,我们今天不是照样要把它当经典去读吗?

章培恒:《离骚》的作者本身就是这样的身份,要把这身份说出来,我想还是很正常的事情。只要他这身份不是冒充的。当时身份确实看得比较重。另外,当时的诗歌,包括《诗经》的《国风》,大概都是上层的东西,它所反映的是上层社会的观念,不是一般的老百姓的观念。上层社会它当然要表示高贵的……

陈村:高贵的,节制的,雅致的。

章培恒:是。这还是很本色,只要他不吹牛就行。

陈村:但我们今天不能说,我老爸叫毛泽东啊,这不可以的,这怎么叫诗呢?古人有意思,他这么写来,毫不觉得他,可能因为很多年过去了。

章培恒:这可能是观念的不同。

陈村:古人跟今人有些不一样。他要去考状元,有时做到官,有时还做不到官,做了官有时还为一句话杀头灭族,这官也不是很有趣的官。文人之间有种惺惺相惜,相互欣赏;而今天多数可能为了稿费或什么。当初有人为取悦青楼女子,很欢乐,或讨好妃子,但大多数是文人为文人写的,给同时代的文人和后代看看,今天有某人写出妙句来啦。这种性情和今天人的性情不一样,生活方式也不一样。今天不大有什么人,比如周松林从哪里跑来,到我家住下,再去谁家住下。这生活变了。今天,我们文人写作的资源到底是什么呢?我们如果把古籍去掉了,也过不到西方的生活方式。从前文人还有点雅趣,至少像写《赤壁赋》的时候,划一条船,到水里歌咏一番。白居易的家里还养着“樱桃樊素口,杨柳小蛮腰”,歌伎家伎。他们还要到青楼去玩玩,不一定是嫖娼,那些女子琴棋书画都来一点,跟她们唱和纠缠去,和优秀的聪明的女人男人在一起。今天的文人还有什么好玩呢?

章培恒:如果他有钱的话,好玩的倒也很多。(笑)

陈村:从社会规范讲,当时的妇女关在家里。有个别的出众的人,讲起来是不好的有问题的,那种女人才能跑到青楼去,在梨园在教坊,专门的艺术机构。整个社会是承认这种交往的,是可以接受的。

章培恒:当然可以承认这一种交往,但是这种交往它不可能被认为平等的交往。到了明代后期,清代那时候,情况又有一点不同,尽管身份比较低的女性,但是在男性跟她交往的时候也确实可以给她很真诚的称赞,流露出真诚的感情。

陈村:我刚买了陈寅恪的《柳如是别传》。像晏小山,我喜欢读的“记得小初见,两重心字罗衣。琵琶弦上说相思。当时明月在,曾照彩云归。”我觉得他的心里还是平等的,爱慕一个人,这都是非常好的。大家闺秀不能曾照彩云地跟你玩,只有那些歌伎家伎。

章培恒:是。我以前说过一句很冒昧的话:古代诗词里面有感情的男女之间的诗词,很多都是所谓婚外恋,真正是夫妇之间感情的东西,其实也并不多。

陈村:“十年生死两茫茫”的东西不多,而且一个也去世了,刚才说的“红酥手”,一个也离开了。不是歌咏现在存在的婚姻状态。他们可能和现在人也不一样。现在人有个家庭,一般总是固定在某个地方。他们到处乱走,一会儿当官,一会儿派到这儿,一会儿派到那儿,像什么苏东坡弄得很苦恼,一个地方盖了房子刚想要定居了,皇上又叫他流放到另外一个地方去了。家也很难成为我们这样的家。古人说“父母在,不远游”,游出去叫不回来了。今天两个小时从黑龙江飞回来了,那时候怎么叫得回来。缓慢了以后,章先生,也蛮有意思。他们也写过“飞流直下三千尺”啊,“千里江陵一日还”啊,对速度的赞美和快感。我有次坐船,船慢慢地走,还是机动船,岸上的人好像跟你走得差不多快。船慢慢地走,水缓缓地流,第一天非常不适应,坐船真是不好玩。

章培恒:那是因为你现在已经坐惯了速度快的东西了。古人觉得已经蛮快了。

陈村:一天过去以后我有点习惯了,拿个椅子坐在船尾巴上,看水看岸上的人玩玩,心情有点不一样了。

章培恒:那是因为你已经认了,反正走不快了,就既来之,则安之吧,只好。

陈村:那时见朋友,李白见杜甫,实在太难了。好容易见到一次,大家很珍惜,要一起吃吃饭,吟吟诗。

章培恒:所以以前的人写对朋友的思念,这可能是真的。现在写对朋友的思念可能都有点水分。真正思念的话,他坐个飞机就从上海到了北京。

陈村:再不行,发个Email。以前我思念他写首诗,传到他那儿要半年了。一个信息传得太慢了。所以我们读古诗的时候,背景都不一样了,科举的背景不一样了,对皇上的观念,伦理的观念,我们跟自然的关系不一样了。以前,陶渊明不肯折腰了想到回家去的时候,他那么快乐。他想得太奢侈了,田地要多少亩,房子要多少间,房前房后要种树,我们今天哪里敢想这种样子的生活。他跟自然的关系,东篱下可以有点菊花让他采采,一眼看出去见山见水不被什么东西阻隔。他跟自然的关系,跟我们从一套三室一厅里望出去太不一样了。但是有一些挺好的,永恒的,你唱“慈母手中线,游子身上衣”的时候,那东西不要什么背景,是永恒的背景。“清明时节雨纷纷”什么的,人们很容易就接受了。

那时候,章先生,那些诗文是怎么流通的?比如我是李白我写了一首诗,写完可能我们吃饭的时候别人把它背了下来,那时候的人背诗肯定很会背。但它是怎么流通的呢,怎么一会儿大家都知道了,大家觉得李白写得好。那也不是考出来的,考状元是另外一个系统。

章培恒:当时大概一个是传抄,一个是歌唱。当时的那些歌伎也还是唱名人写的诗。

陈村:这有意思。如果我在上海写了一首诗,你把它抄了,传到北京,大家去赶考什么到北京,北京的歌伎把它唱了,某人又到那里去玩去,听见了。怪了!

章培恒:当时有些有名的人的东西,传抄得很快。晚清的时候,虽然已经有了印刷,但是另外很多还是靠传抄。龚自珍晚年他不做官了,从北京回到杭州去。他一路上游山玩水,加上打打秋风,走的时间也稍微长了一点。但是他在路上写的《己亥杂诗》,他还没到杭州,诗已经传到了杭州。这事情龚自珍自己也很得意,就记下来,说当时诗先人到。可见当时传抄有名文人的东西传得很快。

【待续】

20世纪80年代在复旦讲台上的章先生

给独立招收的第一届博士生陈建华授课

任教日本期间在仙台鲁迅故居前留影

在病榻上工作

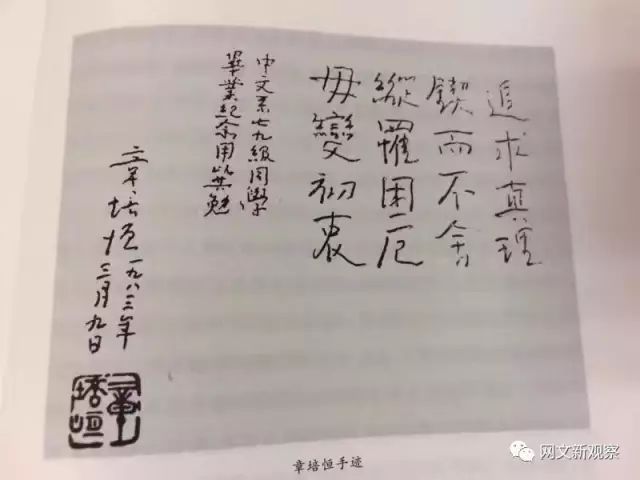

章培恒先生手迹

章培恒(1934年1月8日--2011年6月7日),生于浙江绍兴。1954年毕业于复旦大学中文系,留校工作。1980年起任教授。1983年至1985年任中文系主任。1985年组建古籍整理研究所,并任所长至去世。1999年至2004年曾任教育部人文社会科学重点研究基地复旦大学中国古代文学研究中心主任。1985年起任中国古代文学专业博士生导师。2005年与陈思和教授等共同创建“中国文学古今演变”专业博士点,并担任博士生导师。

长期从事中国古代文学研究,兼治现代文学;自上世纪九十年代起致力于中国文学的古今贯通研究,主持“中国文学通史”的撰写。治学谨严,注重实证,而又视野广阔,见解富于独创性。除发表学术论文七十余篇外,已出版的主要著作有:

《洪昇年谱》(上海古籍出版社1979年)、

《献疑集》(岳麓书社1993年)、

《中国文学史》(与骆玉明教授共同主编,复旦大学出版社1996年)、

《中国文学史新著》第一、二册(与骆玉明教授共同主编,上海文艺出版社1998年,教育部重点推荐教材)、

《中国文学史新著(增订本)》(全三册),与骆玉明教授共同主编,复旦大学出版社、上海文艺出版总社2007年9月)等。

主持编纂的尚有

《新编明人年谱》(复旦大学出版社)、

《文史名著选译丛书》(与马樟根、安平秋教授共同主编,巴蜀书社)、

《中国禁书大观》(与安平秋教授共同主编,上海文化出版社)等。

其中《洪昇年谱》曾获上海市第一届哲学社会科学优秀著作奖,《献疑集》获教育部普通高等学校首届人文社会科学研究优秀成果著作一等奖,论文《〈玉台新咏〉》为张丽华所“撰录”考》获教育部人文社科优秀成果奖二等奖。1996年出版的《中国文学史》(与骆玉明教授共同主编)被视为最早突破现有文学史格局的一部标志性的著作,《中国文学史新著》(增订本,与骆玉明教授共同主编)自2007年9月出版以来,广受中国古代文学与现代文学研究领域的许多著名专家的高度评价,被认为开创了中国文学史研究的富于创造性的新途径,初步揭示了中国古代文学、现代文学的内在联系。

曾先后开设过“中国文学史”、“晚明文学研究”、“中国哲学与文学”、“《西游记》研究”、“古籍校读法”、“中西文学比较研究”(与外文系夏仲翼教授同台对讲)、“中国小说史”等本科生课程和“先秦文学史研究”至“13至20世纪中国小说、戏曲整合研究”、“13至20世纪中国诗文整合研究”等研究生课程二十余门。自1983年起,指导毕业的中国古典文献学、中国古代文学、中国文学古今演变专业的国内外硕士生和博士生共60余人。2003年,由他指导的博士生杨光辉的《萨都拉生平及著作实证研究》被评为全国优秀博士论文。

近年来承担主持的重大研究项目主要有:全国高校古委会重点资助研究项目“中国评点文学研究”、“中国文学古今贯通研究”、“《玉台新咏》与女性文学”、“中国文学评点的历史研究”、“中国文学古今演变研究”等,教育部人文社会科学重点研究基地重大科研项目“中国中世文学思想史”等,为文学史研究拓展了新的领域。

章培恒教授在身罹疾病的情况下,仍坚持科研、教学和指导研究生的工作,不但抱病完成了《中国文学史新著》(增订本)一书绝大部分章节的撰写和修订工作,还陆续完成并发表了《〈玉台新咏〉》为张丽华所“撰录”考》、《再谈〈玉台新咏〉的撰录者问题》、《关于〈大招〉的写作时代和背景》、《〈玉台新咏〉的编者与梁陈文学思想的实际》等论证严密且极富创新性的论文,相继为《新华文摘》、《人大复印资料》等转载,在学术界引起了很大的反响。

图文资料来源:

复旦大学古籍所

复旦大学中国古代文学研究中心

网络资料

2017年第3期《收获》目录

长篇小说

心灵外史/石一枫

长篇连载

无愁河的浪荡汉子 /黄永玉

中篇小说

第三把手/王手

失踪表演/棉棉

短篇小说

街上的耳朵/钟求是

卡瓦萨基/王啸峰

白鸟/双雪涛

他们走向战场

沙滩上再不见女郎/严平

三朵雨云

更加稠密有感的真相/唐诺

夜短梦长

奇数:三部命运电视剧/毛尖

明亮的星

舒婷:我要回到人群里去/陈东东