新仔

Music Digger,不爱吃火锅,爱吃底料

|声明:

本文为自发创作,无任何利益相关

前些年,我有位签了约的歌手朋友,因为不满公司的无视,想解约,于是找我研究合同,研究完,我们都震惊了,白字黑字写着,歌手在公司期间所有创作和录音的版权都归公司所有,永久性的,生不带来,死不带去。

站在公司的立场,也不能说完全不能理解。

公司每个月给开工资,公司出钱给录音创作,公司管培训管宣传管各种营销(实际上并没有),无非也就是要你一点版权而已,这其实也算是百年行业惯例。(参看:

唱片约简史

)

别说我这个名不见经传的歌手朋友了,有名如Taylor Swift,也不例外。

最近欧美音乐圈闹得最欢的一件事,就是“霉霉”Taylor Swift前公司Big Machine连Taylor Swift的录音版权一起卖掉了,Taylor Swift不高兴,因为卖给了她最讨厌的人Scooter Braun(Justin Bieber和Ariana Grande的经纪人),于是在Tumblr上发表了一封公开信,控诉曾被Scooter Braun霸凌的同时,炮轰前公司老板无情无义。

Taylor Swift之所以那么生气,归根到底是因为她的录音版权被卖给了她的“仇敌”。

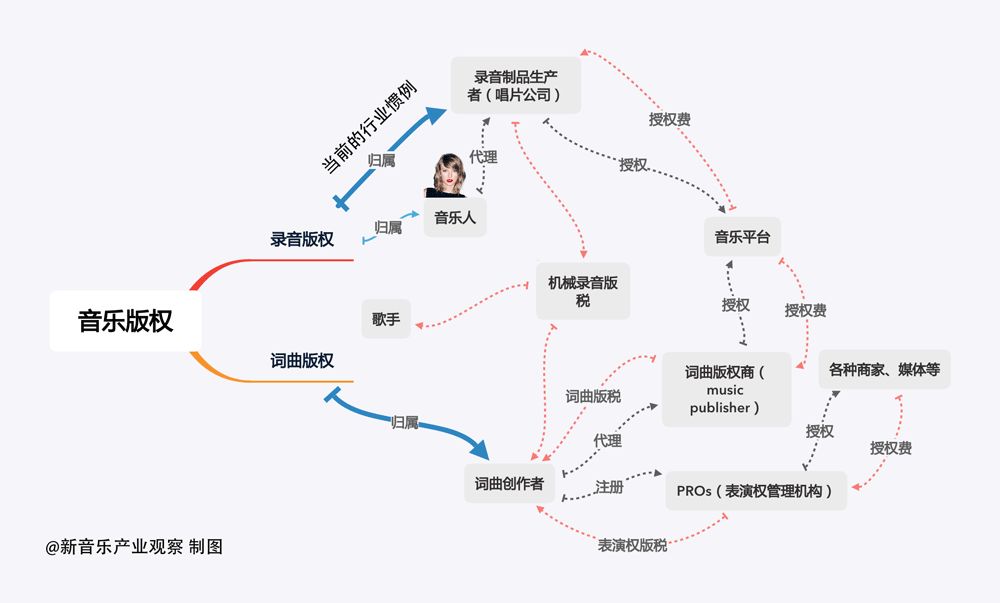

我们通常所说的音乐版权,主要有两类,词曲版权和录音版权。

按照数十年来通行的行规,录音版权通常由唱片公司所有。

Taylor Swift自己也很清楚商业规则,所以她在公开信中写道,“当我把母带留在前老板那里,我就坦然接受了他会卖掉”,她这次并没有充当维权斗士,她只是痛恨Scooter Braun的“霸凌”和前公司老板的背信弃义——她曾经最信任的人把她的版权卖给了一个她最讨厌的人。

然而,她除了发表公开信泄愤之外,毫无办法,因为,Taylor Swift在15岁那年与Big Machine签下的一纸长约,决定了BigMachine合法的拥有TaylorSwift的录音版权,白纸黑字,签约画押。

这是很多歌手的无奈。

在他们以新人身份入行的时候,因为各种条件限制,不得不割让权利换取唱片公司承诺的收益。

在传统唱片业时代,这种割让所换取的好处是非常直接的,如果唱片卖得好,直接收益肉眼可见。

随着音乐的数字化,肉眼可见的换成了惨不忍睹的销量,肉眼不可见的版权价格却水涨船高,很多老作品版权成为市场的香饽饽,于是,歌手开始后悔当年把版权全部割让给了唱片公司。

问题是,在传统唱片业时代,“割让”几乎是不可避免的。

唱片公司很有道理,录音、制作、生产和销售的成本都是我出,我还要承担巨大的商业风险,录音版权不归我归谁?

在版权体系较规范的欧美,歌手尚且可以掌握自己的词曲版权(比如Taylor Swift在签约Big Machine之前,先把词曲版权代理签给了SONY/ATV,同时加入了美国音著协BMI,保证了自己词曲版权利益),在国内,过去通行的做法是,一口价全买断,唱片公司录音版权和词曲版权通吃。

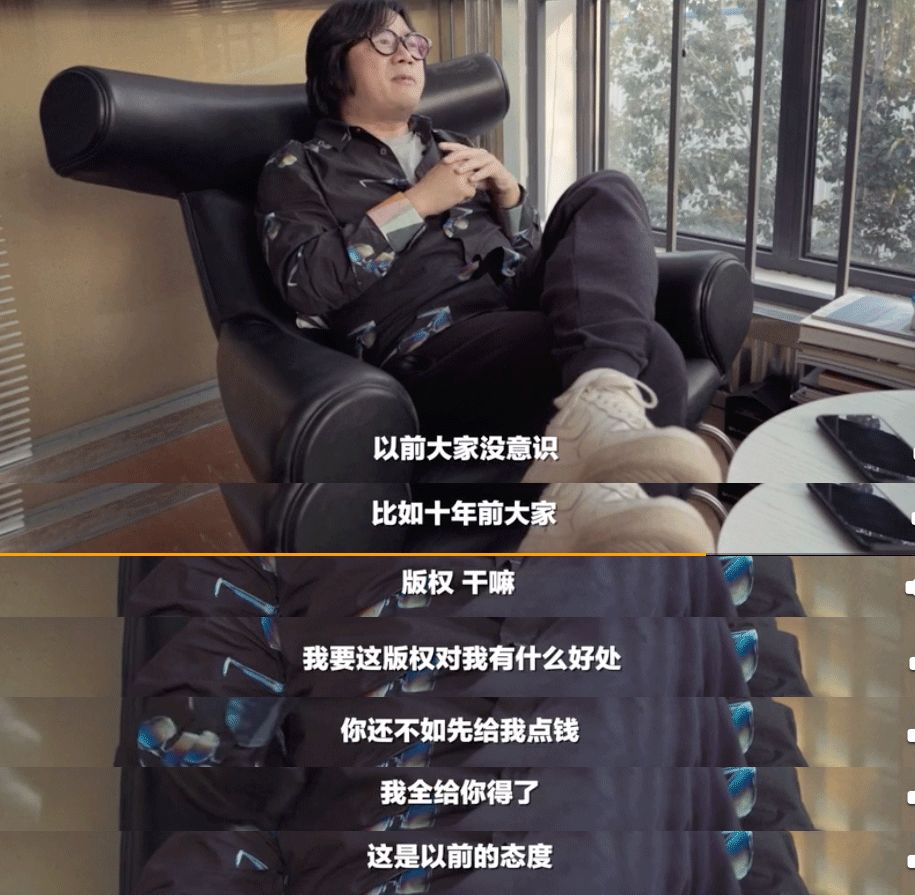

这也跟时代发展有关系,正如摩登天空老板沈黎晖所说:

在传统唱片业时代,唱片的宣传期一般就三个月,这三个月里,唱片能卖出去就有钱赚,卖不出去就没钱赚。

为了眼前的利益,在行业中处于相对劣势的音乐人们,不得不选择放弃长远考虑。

互联网的发展改变了行业。

一方面,版权变成了一个长线生意,不管挣多挣少,只要放在网上,就可能有人听,现在没有人听,以后也可能有人听,只要有人听,就可能有收入;

另一方面,录制制作的门槛大大降低,音乐人在家里就能录制唱片,完全不需要依赖唱片公司。

(比如当下很火的Billie Eilish,

就是在她哥的卧室里录音

),既然如此,音乐人也不需要再割让录音版权。

于是,欧美市场上,就出现了不同于传统唱片约的艺人服务型合约:

艺人拿着自己的唱片找唱片公司合作,唱片公司根据艺人的需求提供相应的服务,不再像过去那样大包大揽。

Taylor Swift跟环球音乐签的就是这样的合同,录音版权归她自己所有,环球在一定期限内独家代理。

但,并非所有歌手都有Taylor Swift这样的地位和能力能争取到服务型合约。

对于很多歌手或音乐人来说,他们要么割让权利求生存,要么舍弃唱片公司的资源自己独立发行。

尽管,

音乐人自发行也是一大趋势

,国内外都有不少第三方发行公司为独立音乐人们提供发行服务,但是,大唱片公司在资源和渠道上仍然占有优势。

至此,对于有机会签约大公司的音乐人来说,事业就是一道决定终身的选择题:

你是要把命运完全掌握在自己的手里,还是要用部分权利换短期爆红的可能性?

是的,只是可能性,没有哪个唱片公司敢拍着胸脯保证一定能捧红谁。

如果有,不是骗子,就是吹牛。

最终,无论你怎么怎样的选择,你都不得不接受所有可能性,任好坏开花结果。

-

END

-

本文为新音乐产业观察原创文章,

无任何利益相关,未经授权谢绝转载