依据产品空间理论,国家经济可视为在集体累积能力的基础上创造产品的系统,产业升级是对经济系统结构发展水平优劣的刻画。以产品空间理论为基础,融入制度理论,构建国家层面产品复杂度、制度质量与产业升级的理论模型,借助120个国家1990-2016年的面板数据,对产品复杂度与产业升级的关系以及制度质量如何影响这种关系进行实证检验,研究发现:第一,产品复杂度与产业升级形态上呈现倒U型关系。产品复杂度提升在带来收益报酬的同时也伴随着风险与竞争性反应。国家产品复杂度从低往高提升时,与产业升级显著正相关;当产品复杂度达到偏上水准,则与产业升级显著负相关。第二,制度质量对产品复杂度与产业升级具有正向调节作用。这意味着制度质量高的国家更容易实现产品复杂度对产业升级的正向效应。相较于经济制度,政治与金融制度质量的影响更为稳健。

面对全球化与逆全球化交织的贸易环境和第三次工业革命重新洗牌的新形势,加快产业升级,抢占新一轮国际竞争的制高点,成为当今世界各国共同面临的问题[1](P70-79)。

在此背景下,党的十九大明确提出“推进贸易强国建设”的开放战略和“迈向全球价值链中高端”的产业发展战略。

中国如何从以技术模仿和引进为主的低水平加工制造,转向以技术创新为动力的经济增长,变得尤为迫切[2](P19-35)。

产业升级的研究热潮起始于20世纪90年代末,但产业升级的动能和内在机理等一般规律尚未从学理层面给予解释[3](P103-113)。

依据新兴的产品空间理论,国家经济可视为在集体累积能力的基础上创造产品的系统[4](P120-143),产品复杂度是国家产品的重要特征和一国能力禀赋的体现,产业升级是对经济系统结构发展水平优劣的刻画。

一国能力禀赋造就独特的产品组合,影响产业升级的实现,产品复杂度与产业升级有着内在的逻辑关联。

从外部环境来看,制度质量是社会和文化系统的集中体现[5](P2-23),会影响能力禀赋作用的发挥。

鉴于此,本文以产品空间理论为基础,融入制度理论,剖析产品复杂度、制度质量与产业升级的关系。

该研究不仅有助于突破产业升级理论研究瓶颈,深化对产业升级一般规律的认识,也可以为中国现阶段如何推动供给侧改革,布局合理产业结构,推进中国“从制造大国向制造强国”转变提供理论启示。

以Hausmann, Klinger and Hidalgo等为代表的哈佛大学研究团队创造性地提出产品空间理论。

产品空间是刻画产品间关系的网络,网络“节点”是产品,网络“联系”是产品间邻近度。

产品空间理论认为,生产任何一个产品都需要专业化的投入,产品是能力束(bundle)的载体。

如果把能力看作积木拼块,产品就是搭建而成的造型各异的积木玩具,国家如同无数个积木模型组成的玩具城[6](P10570-10575)。

生产不同产品所需的能力具有不完全替代性,一国能否生产新的产品、转型到新的产业取决于现有能力基础[7](P27-37),国家产品空间结构决定了产业升级的路径和幅度。

基于产品空间理论,产品复杂度是产品能力高阶性的衡量维度,体现生产能力尤其是技术能力“强”的程度。

国家产品复杂度是国家整体生产技术含量的综合反映,体现一国产品“既强且多”的程度。

当国家产品复杂度高,意味着累积了足够多且排他性(exclusivity)高的能力拼块。

这种能力拼块的形成建立在具有广泛的通用能力和部分独特高端能力的基础上,表示该国产品生产能力兼具多样性和独特性,在探索和生产高阶产品的知识储备上占据先机。

产品复杂度是产品空间理论的核心概念之一,但它并非该理论的专属概念。

伴随国家竞争力从基于总值“量”的较量到基于结构“质”的对比,涌现了出口复杂度、技术成就指数、产业技术分类体系、产品复杂度、出口相似度、经济复杂度和经济适合度等类似指标,虽然各有侧重、衡量方法也不尽相同,但都在试图分析国家基于技术等级的差异。

本文之所以倾向采用产品复杂度概念,一是因为产品复杂度直接面向产品层面。

从研究趋势看,对产业升级的研究正逐渐从宏观和中观层面转向了对微观机理的探寻;

基于产品层面的数据归集,还可以应用到产业、地区和国家等多个层面。

二是产品复杂度针对所有类型的产品,不限于出口产品。

相关实证研究均采用国际出口贸易数据的原因在于具有可比性的全球各国产品生产端数据无法获取,只能退而采用出口端数据予以替代[8](P482-487)。

随着产品复杂度衡量方法的不断改进,国家产品复杂度指标可以解释世界各国之间的收入差距,预测各国的增长速度,比现有的许多发展性指标更具预测性[9](P12-24)。

迄今为止,关于国家产品复杂度的文献聚焦于测度方法及其决定因素[10](P1-9),近期将它作为前置变量,讨论它与经济增长关系的研究日趋深入。

产品空间理论的创建团队在一系列论文中提出了产品复杂度促进经济增长的命题[4](P5-17)[6](P10570-10575),主张将关注焦点从出口篮子的“数量”转向“质量”。

张其仔等(2012)[10](P1-9)在中国地区层面,李小平等(2015)[11](P114-129)针对中国制造业的研究分别得出产品复杂度促进地区和行业经济增长的结论。

然而,关于产品复杂度与产业升级关系的研究中,更普遍的情况是将产品复杂度作为产业升级的典型特征[12](P1-24)。

目前直接针对二者关系的研究较少,且总体上呈现零散且结论各异的局面。

马鹏、肖宇(2014)[13](P105-114)以服务业为对象,指出服务业的产品复杂度与产业升级显著正相关。

张亭、刘林青(2017)[14](P115-129)得出中国产品复杂度抑制了产业升级,而日本产品复杂度则推动了产业升级。

马海燕,于孟雨(2018)[15](P123-137)认为国家产品复杂度越高,产业升级难度越大;

产品复杂度在阻止产品失势上的作用比促进产品升级的作用更加显著。

这些研究无疑将产品复杂度与产业升级认定为线性关系,而形成的争议性结论却反映出产品复杂度不仅有促进产业升级的正向力量,也存在抑制产业升级的负向力量。

不少关于制度和贸易的文献论证了制度是一国比较优势的来源,会对国家的贸易和经济增长产生重要影响,而直接针对制度质量对产业升级实现效应的研究是欠缺的。

根据研究对象可以将相关文献大体划分为两类:

一是微观企业层面,PipkinandFuentes(2017)[16](P536-554)通过案例的梳理得出制度质量在产业升级中具有正向影响。

毛蕴诗等(2009)[17](P135-145)通过两个企业的比较案例研究,指出制度环境对代工企业升级具有重要影响。

二是单个国家或地区层面,潘明明等(2018)[18](P11-17)借助中国30个省区的数据,得出制度质量在技术进步推动产业结构升级中具有门槛效应。

齐兰、徐云松(2017)[19](P22-33)区分不同的制度因素,采用中国西部数据,指出制度质量可以促进产业升级。

戴翔、郑岚(2015)[20](P51-64)指出制度质量在中国产业升级中具有促进作用。

第一类研究以企业为分析单元,采用案例分析法为主,外部性需进一步验证;

第二类基于中国省级和地区层面的研究结论并不一致,且普适性也值得质疑。

已有零星研究指出制度质量的完善对提升产品复杂度具有显著正向作用[21](P37-47),但它在产品复杂度与产业升级中的作用并不清楚。

综上,从产业发展本身去讨论和理解产业升级机制的研究具有必要性[22](P60-68)。

目前对产品复杂度与制度质量的研究分析主要落脚在国家经济总量的增长,在产业升级这种经济“质”增长中的重要性常常被作为一种“不言而喻”。

目前尚没有将产品复杂度、制度质量与产业升级结合起来的研究,也使得如下重要的问题没有得到解答:

产品复杂度与产业升级之间究竟是线性还是曲线关系?

具体形态如何?

这种关系如何受到制度质量的影响?

在不同经济发展水平的条件下,产品复杂度与产业升级关系是否有显著差异?

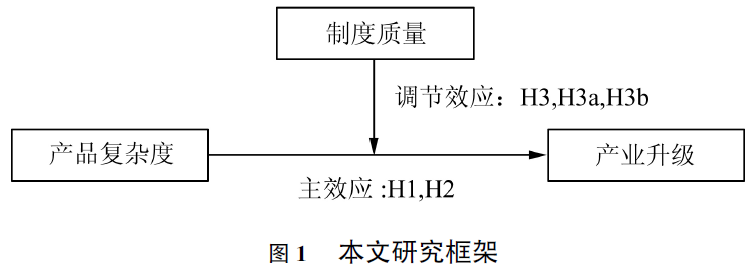

依据产品空间理论与制度理论,结合相关研究,从中演绎产品复杂度对产业升级的影响机制,以及制度质量在其中发挥的作用,以形成本文的理论框架,并提出具体的研究假设。

(一)产品复杂度与产业升级

产业升级是一个由知识驱动的变化过程,产业升级的幅度和方向都深受其历史基础的影响。

国家集体知识的积累难度大、耗时长,通过模仿和重复慢慢获得的隐性知识很难传播,间接造成了全球的不平等。

国家集体知识不足,直接体现为产品复杂度偏低,经济始终在较低的技术水平上不断地扩大规模,产业难以升级。

相反,一国产品复杂度高,意味着拥有多样化且高端的技术,国家能够将其重新组合,创造出更多更智能、更好的产品[9](P12-24)。

国家产品复杂度对产业升级的作用机制主要体现在:

第一,产品复杂度提升可以激发产业升级的重要媒介——新兴产业与高技术产业生产要素的积聚[23](P129-173),从而有利于产业升级。

国家生产从低技术含量产品迈向高技术含量产品,会提高市场竞争的技术基准,挑战传统产业,加速僵尸产品和企业退出市场,导致社会分工的进一步深化和社会资源的重新配置,改变原有产业结构。

对后发国家而言,产品复杂度提高代表着一定程度的技术自立,一国企业能够做出世界上已有、但本国过去不会做的技术产品[24](P975-984)。

在此基础上,不断改进、创新,拥有更多知识产权,有利于实现以点带面的产品创新以及从边缘到中心的动态演进。

对发达国家而言,意味着一国生产能力成功跨越了技术瓶颈,能够在前沿技术上得以突破,引领新一轮发展潮流,实现产业升级。

第二,产品复杂度提升会带来产业内技术溢出,直接推动着产业结构向合理化和更高级化方向演进。

在国家产品复杂度提升的过程中,存在先发企业的示范效应和同行业的竞争效应,示范效应有助于增加后续企业知识积累的动力,加速产业间关联程度与响应速度,促进产业间融合,有利于产业结构优化。

企业之间的竞争会迫使企业加快技术创新,增加产业内技术溢出,推动产业升级。

第三,从需求端看,产品复杂度提升会刺激市场的需求升级,形成新的消费热点,带来市场需求结构和需求偏好的改变,这是产业升级不可或缺的拉动机制。

当市场上对高质量产品有大量需求,需求态度日益挑剔,就会推动和倒逼产业升级。

除此之外,产品复杂度常常被物化在新的资本当中,这种资本的持续积累是产业升级的重要条件。

然而,不能忽视国家产品复杂度提升的过程也会带来诸多不利于产业升级的成本与压力。

首先,国家产品复杂度的提升,获取关键资源的难度增加,产业升级难度也随之提高。

当产品复杂度较低,实现产业升级所需的技术、资金、人才、知识产权和政策等投入要求并不高。

对发展中国家而言,还可以通过国外技术引进到消化吸收,发挥后发优势,减少对研发成本、营销成本、信息成本的投入,实现效率与价值升级。

但是,当国家产品复杂度攀升到较高的水平,甚至到了领跑阶段,前沿技术的信息收集、知识人才储备、保障体系建设等的难度显著提升,维持领跑优势,实现更高生产率和高附加值的难度也随之增加。

其次,国家产品复杂度的提升,掌握先进技术的能力从单个企业到整个产业的知识扩散难度也随之提升。

企业知识创造和知识传递,由此带来的产业整体能力水平的提升是产业升级的基础。

产品复杂度的提升,相对于易于扩散的通用知识,具有模糊性、内隐性和嵌入性的专用知识含量递增,使得知识转移与扩散相对困难。

再次,国家产品复杂度的提升,交易成本和协调成本增加,结果的不确定性和风险性提高,从而负向影响产业升级的实现。

另外,国家产品复杂度的提升,会引起竞争对手的警惕,所面对的竞争性行为和竞争性反应也更为激烈。

从发达国家来看,产品复杂度达到较高水平,需要同时应对同一梯度国家的敏感和后发国家不断逼近的挑战。

对发展中国家而言,当产品复杂度不断提升,开始挑战领先者的地位[25](P146-164),不仅要面临从模仿到自主创新的跨越障碍,还要应对来自领先者的封锁和抵制。

由上分析可知,总体上,产品复杂度对产业升级同时具有双重效应,带来促进作用的同时,可能伴随着成本的增速上升。

据此,本文提出如下主关系假设:

H1:

国家产品复杂度与产业升级的关系,在形态上呈现为产品复杂度从低处上升时与产业升级正相关,而产品复杂度超越阈值后与产业升级负相关的倒U型关系。

H2:

无论是发达国家还是发展中国家,产品复杂度与产业升级都呈倒U型关系。

(二)制度质量的作用机制

产业升级的主体固然是企业,但经济系统的变革与再造离不开社会环境的配合,其中,制度的完善和保障更显迫切[26](P60-65)。

在一定程度上,制度决定了活动的交易费用、协调成本及创新程度,影响合约的执行[27](P33-42),高质量的制度是内容完备、具有较强的执行力和公信力的制度。

能否引导和激发生产能力朝着有利于产业升级的方向前进,受制于国家制度质量的高低[28](P43-49)。

产业升级的动能转换离不开制度变革的重要作用,适应性的制度变革才是任何资源物尽其能的动力引擎[29](P4-17)。

Ozaza(2005)[30](P167-184)曾基于日本产业升级的历史演进,归纳出制度在产业升级中起着关键性作用。

依据Hausmann etal.(2011)[9](P33-42)的观点,国家制度质量等整体性能力(aggregate capabilities)的提升不能直接促进产业升级,只有当这些辅助性系统能够有效地促进和发挥产业内生能力时才能体现价值。

可见,制度质量是产品复杂度和产业升级关系的调节变量。

制度质量对主关系调节的作用机制主要体现为如下三个方面:

第一,良好的制度质量可以引导能力禀赋朝着促进产业升级的方向流动。

国家对产业升级的鼓励性和引导性政策会激发企业的升级动力。

对产业升级方向的选择上,鼓励性的产业往往会吸引企业的转型意愿,反之,限制性政策则会抑制企业的升级选择。

良好的经济制度和金融制度可以推动企业成为创新主体,促进要素的流动和优化配置,提升企业创新和投身产业升级的积极性。

第二,良好的制度质量可以减少迎合式的策略性创新,激发实质性创新。

当国家制度质量高,能为企业带来安全、便捷、轻负,有利于企业设定正确的创新动机,着眼组织长远发展来释放现有能力和积累新的能力,带动产业链上各个环节不断完善,从而为打造产业升级提供源源不断的动力。

第三,良好的制度质量可以保障能力禀赋朝着促进产业升级的方向转化。

制度质量高,不仅有效降低产业升级过程中的风险和不确定性,降低产业升级成本,还有利于促进产业内外知识的获取和转移。

产品复杂度作为能力禀赋能否成功配置成新的产品组合、形成高阶能力,能否在市场上实现价值创造从而促进产业升级都有赖于制度质量。

复杂度较低的产品,资产专用性较低,主要依托要素价格优势,对制度质量的依赖性不大。

复杂度高的产品分工细致,生产涉及的交易环节多,资产专用性程度高。

因此,伴随产品复杂度的提高,交易费用和合约执行的不确定性都会增加,制度质量敏感性和依赖性也会提升[29](P5-13)。

在制度环境较差的国家,由于金融、经济以及政治环境较差,企业不得不将那些原本使用外部生产效率更高的中间产品转为内部生产,导致产品复杂度较高的产业面临更大的生产率损失[31](P5-7)。

Manca(2010)[32](P1041-1053)利用50个国家的面板数据,发现制度质量高的国家在采用新技术,发挥其潜力方面优势明显,而存在“制度障碍”的国家即使有合格的劳动力,也可能无法采用新技术。

由上分析提出如下假设:

H3:

制度质量越高,有利于引领、激发和保障产品复杂度这种能力禀赋实现价值创造,降低其在产业升级过程中的成本和风险,从而促进产业升级。

具体而言:

H3a:

当产品复杂度与产业升级关系为正,良好的制度质量能够增强这种正相关关系。

H3b:

当产品复杂度与产业升级关系为负,良好的制度质量能够减弱这种负相关关系。

综上所述,形成本文研究框架如下:

根据实证研究的步骤,为了检验上述研究假设,需要明确产业升级、产品复杂度、制度质量等关键变量的测度方式,寻找合适的样本数据以及构建合理的回归模型。

(一)变量测度

1.被解释变量:

产业升级。

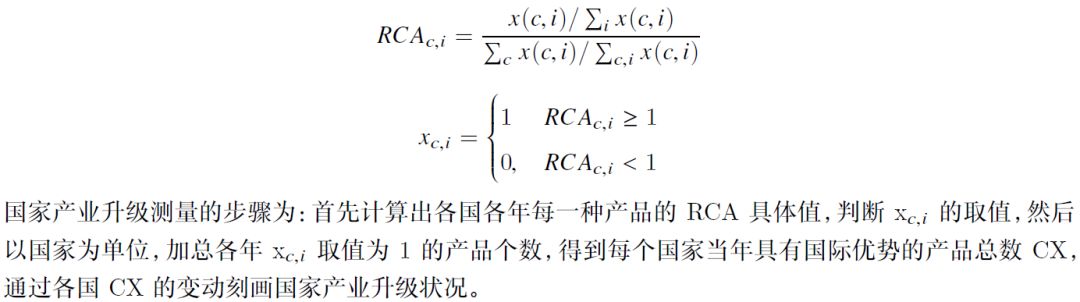

Hausmann and Klinger(2007)[33](P11-12)从产品层面衡量产品空间中的产业升级,其思路是:

如果特定产品当期不具有国际优势,而在下一期成功转变为具有国际优势的产品,则视为升级成功。

其中产品是否具有国际优势的测量大多采用显示性比较优势(RCA)指数。

这一种衡量方式得到了邓向荣、曹红(2016)[34](P52-67),张亭、刘林青(2016)[14](P115-129)等相关研究的认可和采纳。

产品层面实现升级的数量越多,在国家层面则体现为具有国际优势产品数量的总量越高[35](P24-37)。

其背后的逻辑是产品从简单到复杂、产品空间从稀疏到稠密就是一个国家产业升级成功的体现[8](P482-487)。

将国家产品出口值占该国出口总值的份额与世界此种产品出口份额的平均水平进行比较,如果比值大于1,表示该国此种产品在国际市场具有优势,反之,则没有优势。

取x(c,i)代表c国i产品的出口额,xc,i为RCA的逻辑值,则公式表示如下:

2.解释变量:

产品复杂度。

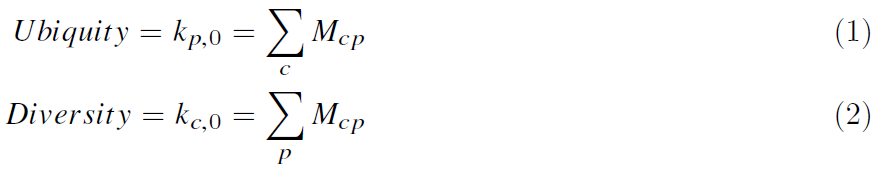

Hidalgo and Hausmann(2009)[6](P10570-10575)衡量产品复杂度的基本思路是:

如果产品复杂度高,则具备此种生产能力的国家就比较少。

为排除这种国家数量少是源于自然资源的稀缺性,增补“这些国家同时也具备其它诸多产品的生产能力”作为修正。

于是,构建普适性(Ubiquity)和多样性(Diversity)两个维度来衡量产品复杂性。

如果一种产品能够生产它的国家数量越少(普适性低),且这些国家出口产品的多样化程度较高(多样化高),则表明该产品复杂度越高。

同理,在国家层面,如果特定国家产品多样化程度较高,且它不能生产的产品只有少数国家有能力生产,该国产品复杂度越高。

简言之,一国生产产品越多样化,且越具有独特性,则该国产品复杂度越高。

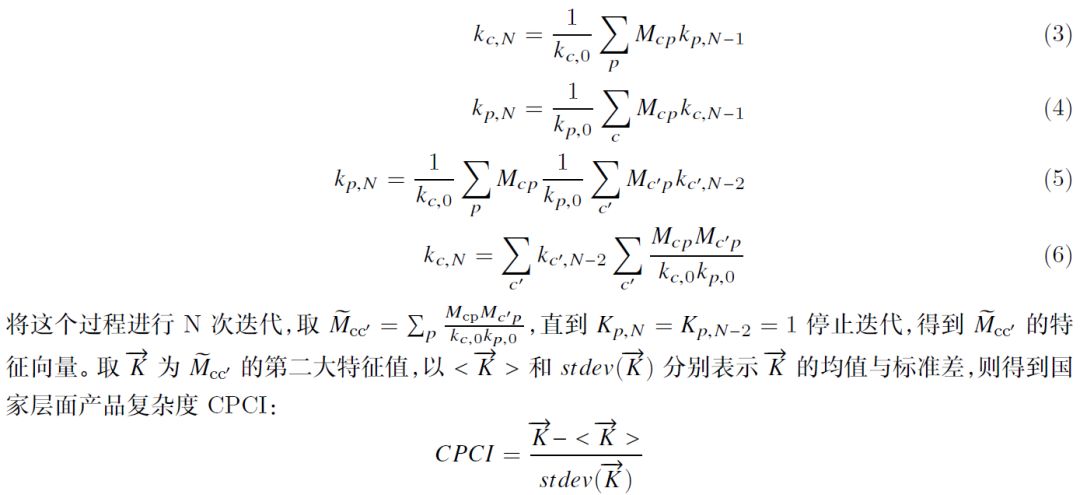

国家产品复杂度的计算步骤如下:

首先,分别以国家c和产品p为行与列绘制矩阵Mcp,矩阵元素为RCA的逻辑值xc,i。

将该矩阵的行和列分别加总,得到生产特定优势产品的国家数量(即普适性)以及一国拥有的优势产品数量(即多样性)的初始状态,如公式(1)和(2)所示。

进而,将多样性与复杂性互相修正的过程推进,具体操作是将公式(4)带入(3),得到公式(5)和(6):

3.调节变量:

制度质量。

制度质量的衡量指标大致有三类,一是侧重衡量某一特定领域的制度质量,如政治领域的政体项目指数、自由之屋指数,法律领域的全球腐败指数、法治指数,经济领域的经济自由度指数、费雷泽研究机构指数等;

二是特定细化的制度内容,比如合约密集型货币比率、爱德曼信任指数等;

三是复合类指标,全球治理指标、企业营商环境及世界各国风险指数。

鉴于制度质量是涵盖政治、经济、金融等内涵丰富的概念,具有多重面向,本文采用世界各国风险指数(International Country Risk Guide, ICRG)衡量制度质量。

它包括金融、经济和政治三类指标的风险分析和评级,代表着三个方面的制度质量(分别记为FR、ER、PR),能够较为全面地反映国家制度质量。

ICRG指数是目前学界公认的制度质量替代变量,具有相对可靠的指标,被广为采纳[36](P895-920)。

戴翔、金碚(2014)在分析制度质量与出口技术复杂度的关系时也同样采用了ICRG指数。

该指标的数值越高,表示制度质量越高[29](P4-17)。

按照通行做法,本文将三类指标以国家为单位加总后取均值以表征一国整体的制度质量CIQ。

4.控制变量。

综合现有研究,受限于跨国层面相关数据的可得性,共选取与国家产业升级密切相关的三个变量作为控制变量。

一是人口规模。

采用一国各年人口的绝对总数,取对数形式,记为POP,数据来自世界银行WDI数据库。

二是外资净流入,取对数形式,记为FDI,数据来自世界银行WDI数据库。

三是国家产品密度。

产品密度测量的是一国某种产品与周边具有国际优势产品邻近度总和与全球此种产品周边邻近度总和的比值,其中,产品邻近度是国家同时出口这两种商品的最小条件概率。

在此基础上,以国家为单位汇总各年产品密度得到国家产品密度,取对数形式,计为CPD,基础数据来自联合国商品贸易统计数据库(Uncomtrade)。

(二)主要变量的数据来源

产品空间的实证分析大都基于国际贸易数据展开,因为它是唯一相关可用的数据集,具有丰富详细的跨国信息,且将国家与以标准化分类的产品联系起来[9](P23)。

Uncomtrade是目前比较权威、更新及时的国际贸易数据库,但是对各国数据统计的起始年份差别很大,2000年以前的数据缺失值较多。

Feenstraetal.(2005)编制了1962-2000年的全球贸易流量数据,具有较高的准确性而被广泛采用,它与Uncomtrade的统计口径一致且基础数据来源一致。

本文将两大数据库合并,净化处理后整理获得1962-2016年148个国家SITC四位码的产品数据集,据此以国家为单位计算产品复杂度与产业升级。

制度质量数据来自于世界各国风险指南数据库,目前该数据库监测对象是140个国家,可获取时间阶段为1984-2016年,但是存在如下两个问题:

一是时间窗口上,各国起始数据不同,1990年之前的数据缺失严重;

二是国家名单上,这140个国家中因国家统一、分解、解体等原因导致数据对象变动较大。

因此,剔除了捷克共和国、捷克斯洛伐克、塞尔维亚、黑山、德国(东德、西德)以及前苏联解体后成立的国家。

最后,运用Stata软件将国际贸易数据库与世界各国风险指南数据库的时间窗口、国家对象进行匹配,最终形成120个国家时间跨度为1990-2016年共计3240个观测值的数据集。

进而,依据世界银行对国家收入水平的划分,人均收入达到12276美元以上的高收入国家为发达国家,其它的为发展中国家。

本数据集120个国家中发达国家和发展中国家分别为42个和78个。

(三)模型设定

结合HausmannandKlinger(2007)[33](P19-22)的思路,本文采用负二项回归模型检验产品复杂度与产业升级的主关系以及制度质量在其中的调节作用。

原因在于:

本文的因变量产业升级是由国家具有国际优势产品总量的变动来衡量的,属于非负计数变量。

虽然泊松回归模型也广泛适合对计数数据进行建模,但是国家之间产业升级差异巨大,违背了泊松估计量“计数变量方差等于其条件均值”的基本假设。

本文选择负二项回归模型,将个体的、未观察到的效应纳入条件均值[37](P909-938),设定如下方程:

在获取样本数据的基础上,本文首先描述数据的基本特征和变量之间的相关性,进而利用逐步回归法,细化回归模型以检验研究假设,并对回归结果展开稳健性检验。

(一)描述性统计与相关性分析

表1是变量的描述性统计结果。

从中可见,国家所拥有的国际优势产品数量均值(93.99)小于方差(76.942),且极值分别为376和1,说明样本国家竞争优势差别迥异,其分布具有过度分散特征。

另外,国际优势产品数量的当期值与滞后一期值差值的均值(0.17)也小于方差(12.432),且最大值与最小值分别为121和-123,意味着国家间产业升级效果悬殊。

从方差膨胀因子(VIF)来看,每个解释变量的VIF都明显小于判断值10,且整体VIF均值较小(1.49),说明解释变量不存在严重的多重共线性。

大多数变量间相关系数在1%的水平下显著。

与以往研究一致,产品密度与国际优势产品数量关系紧密,相关系数高达0.89,但其它各变量之间的相关系数均小于0.5,进一步表明主要解释变量不存在多重共线性问题。

(二)面板数据回归

1.估计方法。

本文样本是27*120的短面板数据,我们从理论预期与工具检验两个方面抉择固定效应模型还是随机效应模型。

本文的主要解释变量产品复杂度与制度质量都具有渐变特征,保持着较强的自稳定性,有必要关注各国不随时间变量的特征所起的作用,采用固定效应模型更符合理论预期。

采用Hausman进行检验,结果显示的p值为0.0013,在1%的水平上拒绝随机效应模型,判定采用固定效应模型。

考虑到产品复杂度与产业升级之间可能互为因果,会引发内生性问题,本研究采用产品复杂度的滞后一期作为工具变量,DWH内生性检验的结果显示个别模型的p值小于0.1,拒绝了“产品复杂度是外生变量”的原假设,说明模型存在内生性问题。

因此,本文回归过程中将产品复杂度和控制变量均滞后一期处理。

另外,本文对进入交互项的产品复杂度和制度质量进行了均值化处理,以控制交互项加入可能带来的多重共线性问题。

2.回归模型。

本文采用逐层回归法检验产品复杂度对产业升级的影响以及制度质量的调节作用。

如表2所示,构建了七个模型:

①基础模型。

模型1为基础模型,仅放入控制变量,分别是人口规模、外资净流入与国家产品密度。

②线性模型。

模型2及模型3为线性模型,模型2在基础模型之外增加主解释变量产品复杂度,模型3进一步加入产品复杂度与制度质量的交互项。

曲线效应检验需要主关系的一阶线性回归结果。

因为如果不包含一次项则等同于假设曲线的极大值位于X轴的原点,显然在经济活动中这是很鲜见的情形。

③倒U型模型。

模型4和模型5为倒U型模型,模型4引入产品复杂度的平方项,模型5加入产品复杂度与制度质量的交互项,也是本文的全变量模型。

④分经济发展水平的模型。

将样本分为发达国家和发展中国家两类,模型6和模型7分别为发达国家和发展中国家的回归结果。

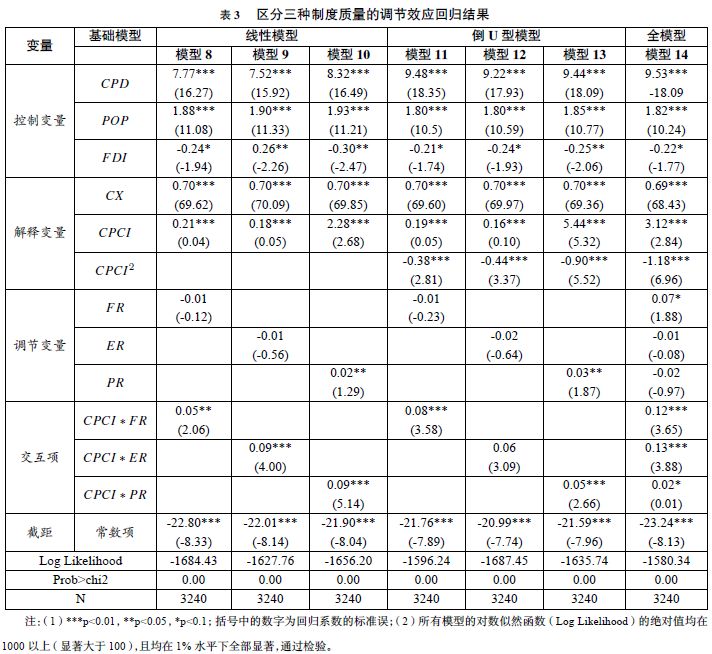

如表3所示,本文进一步将制度质量区分为金融、经济与政治三种维度构建了七个回归模型:

①分制度质量维度的线性模型。

模型8-模型10,分别为金融、经济与政治制度质量的线性回归。

②分制度质量维度的曲线模型。

模型11-模型13是制度质量三个维度的曲线回归,模型14是细分制度质量的全变量模型。

3.回归结果分析。

从表2来看,国际优势产品当期与滞后一期在1%的水平上显著正相关,这一结果在所有模型中结论一致。

这说明从全球范围来看,国家产业升级总体上是渐进式的。

基础模型的回归结果表明,人口规模与国家产品密度对产业升级有显著正向影响,但是外资净流入对产业升级负相关。

人口规模可能因国内市场需求的体量、基于人口红利的低成本优势以及人力资本储量等多个方面有利于产业升级。

产品密度体现着产品间跨越距离的大小,整体上产品密度越高越有利于产品间的更新换代。

外资净流入负向影响产业升级,可能的原因是外资进入带来的国内企业本土市场势力削弱和对本土创新的挤出效应等弊端阻碍了产业升级。

产品复杂度与产业升级的主关系检验结果中,产品复杂度一次项的回归系数在模型2-模型14中显著为正。

可见,总体上产品复杂度对产业升级具有显著的正向影响。

从表2的模型4和模型5来看,平方项的系数回归系数分别为-0.69和-0.51,均在1%的水平上显著,初步验证了倒U型曲线关系的成立。

进而,对回归方程(1)的一阶导数取零,得到曲线图形极大值对应的产品复杂度为1.72,远远大于均值0.01,位于坐标轴原点的右侧。

同时,依据Hanns etal.(2016)[38](P1177-1195)的观点,需要进一步检验曲线两边单侧斜率是否足够陡峭。

本文以1.72为标准,将整体数据分成两组分别进行回归,检验斜率及其显著性。

结果显示,低值组的斜率是0.44,在1%的水平上显著为正;

高值组的斜率为-2.79,在5%的水平上显著为负,呈现典型的倒U型曲线关系。

如模型6和模型7所示,发达国家和发展中国家产品复杂度的平方项系数分别为-0.66和-0.48,在5%的水平上显著。

据此可以得出,产品复杂度与产业升级的关系呈现出先增速上升然后减速下降的倒U型,符合预期。

这表明,产品复杂度的提高不仅可以带来附加值的提升和产业结构优化,也同时伴有过程的高投入、不确定性和高风险以及来自竞争对手的竞争性反应等负向力量。

随着国家产品复杂度的提升,负向力量日渐显性和激烈,会逐渐抵消其正向力量所带来的升级活力,产业升级难度提升。

这种现象无论是发展中国家还是发达国家都是如此。

H1和H2得到支持。

加入制度质量的两组模型——模型3和模型5(见表1)分别是在主关系的线性回归和倒U型曲线回归中检验其调节效应。

结果显示,产品复杂度与制度质量的交互项系数均在1%的水平上显著,说明制度质量具有显著正向的调节作用。

模型6和模型7是区分发达国家和发展中国家的样本回归结果,交互项系数分别为0.05(P<0.1)和0.04(P<0.01),逻辑结果保持一致。

由此可以得出:

在产品复杂度相同的情况下,制度质量越好的国家更容易实现产业升级,H3得到支持。

鉴于倒U型关系中的调节作用没有限定值域,其结果在产品复杂度全部取值中都适用,表明不管是产品复杂度与产业升级正相关的前半段,还是负相关的后半段,制度质量对二者关系都能产生正向调节作用。

H3的两个子假设H3a、H3b通过检验。

区分制度质量三个维度的回归结果如表3所示。

结果显示,制度质量每单个维度对产品复杂度与产业升级的调节作用都正向显著。

具体来看,在线性回归和曲线回归中,金融制度质量与产品复杂度的交互项系数分别为0.05(p<0.05)和0.08(p<0.01),政治制度质量与产品复杂度的交互项系数则为0.09(p<0.01)和0.05(p<0.01)。

经济制度质量在线性关系中的交互项系数为0.09(p<0.01)。

在全变量模型14中,每个维度的效果逻辑值保持一致,具有较好的稳健性。

但是,经济制度质量在曲线关系中的交互项系数为正,却并不显著,稳健程度低于另外两个维度。

这也一定程度上反映了经济制度质量对产业升级的影响具有复杂性,当产品复杂度超过一定的高度,经济制度的正向作用就不再明显。

综合来看,制度质量是基于产品复杂度进行产业升级的改善机制,不同维度的制度质量改善效果具有异质性。

尽管区分制度质量维度的研究可以展示细节,但是制度质量每个维度内部指标之间可能存在相关性,单个维度的分析不能排除多重贡献的可能,因此,整体制度质量的回归结果更具有说服力。

4.稳健性的检验。

为了进一步提升上述回归结果的说服力,本文从回归结果的相互验证、主关系的确认、改变关键变量和回归估计方式四个方面进行了稳健性检验。

(1)对比表2和表3的模型回归结果。

与表2结果一致,表3三个不同维度制度质量的回归模型11-模型13中,产品复杂度的二次项系数在1%的水平下显著为负,系数分别为-0.38、-0.44和-0.90,在模型14这一饱和模型中,结果依然稳健。

(2)增加立方项检验,确认主效应曲线是二次关系。

通过在方程(1)中添加一个立方项(CPCI3)来测试产品复杂度与产业升级的关系是否可能是S形而不是倒U形。

回归结果表明,立方项的系数并不显著,并没有改善模型的拟合性,本文的倒U型二次关系提供了更强的支持。

(3)改变国家优势产品的衡量方式。

考虑RCA指数的一般衡量方法可能在总出口来源中包含了外国增加值和重复计算的内容,采纳王直等(2015)[39](P108-127)基于贸易增加值的视角对RCA指数的测算方法重新计算RCA值。

由于OECD-WTO的贸易增加值数据库年份与国家的限制,基于7个年度42个国家的统计数据,用基于贸易增加值的RCA指标进行分析,部分回归系数有所下降,但是主关系与调节关系的逻辑结果与表2保持一致。

(4)改变回归方法。

鉴于产业升级是将两期的产品表现进行对比,解释变量含有被解释变量的一阶滞后项,可以视为动态面板数据模型。

本文也尝试采用系统GMM方法进行估计。

在这一过程中,将产品复杂度、制度质量以及二者交互项视为内生变量,将其他控制变量视为外生变量,同时将参数估计值的标准误均采用稳健估计量。

结果显示,模型中所有变量的符号和显著性与上述回归结果相同,进一步支持了结果的稳健性。

本文借助产品空间理论,探讨国家层面产品复杂度如何影响产业升级,并纳入制度质量作为调节变量,利用跨国层面的数据进行实证检验,得出如下结论:

产品复杂度与产业升级倒U型曲线效应显著为正,二者关系体现为,当产品复杂度上升时与产业升级正相关,当产品复杂度达到偏上水准后与产业升级负相关。

产品复杂度与产业升级线性回归结果也显著为正,意味着尽管产品复杂度对产业升级具有报酬递减规律,总体上产品复杂度正向促进了产业升级。

在全样本中,当产品复杂度取值为1.72(均值为0.01,最大值3.05)时达到倒U型曲线的极大值。

依据产品复杂度进行国家排名,从最近五年的数据看,日本长期位居第一的席位,最大值为2.37,瑞士、德国、瑞典、奥地利、新加坡、美国和韩国等都曾进入前五。

这些排名前五的国家产品复杂度都超过了1.72,已进入到产品复杂度与产业升级呈负向关系的后半阶段,在此基础上要实现进一步的产业升级具有挑战性。

中国产品复杂度的排名在第18名和第36名之间起起伏伏,最高值为1.16,尚处于产品复杂度与产业升级正相关的前半阶段,提升产品复杂度可以明显促进产业升级。

制度质量总体上对产品复杂度与产业升级关系具有正向调节作用,区分金融、政治与经济三个制度质量维度,也大致具有显著正向的调节效应。

相较于经济制度,金融制度质量与政治制度质量的结果更为稳健。

总体上,制度质量高的国家比制度质量低的国家更容易实现产品复杂度对产业升级的正向效应,有利于产业升级。

产业升级是追求更高生产率和更高附加值经济活动的过程[1](P60-68),以更强的国际竞争力和国家地位为表现[40](P2-3),对国家经济的可持续发展具有关键性的影响。

通过上述对产品复杂度与制度质量的作用与规律的分析,我们在制定促进产业升级的政策方面可以得到以下启示。

1.着力增强产品复杂度,使之成为提升产业升级的战略举措。

国家能力禀赋是产业升级的基石,产品复杂度是能力禀赋的重要维度。

国家在产业结构调整中,要设计和升级优势产品组合,在创新能力上不断突破,增强产品复杂度。

如果说田径场上运动员以速度取胜,那么国家则凭借产品复杂度这一核心能力获得领先地位,通过能力加值来扩大优势[41](P1-26)。

仅瞄准经济总量增长是短视的,如果一国收入较高但是产品复杂度低,则始终徘徊在全球价值链的低端。

例如卡塔尔、科威特、阿曼、委内瑞拉、利比亚和智利,这些国家人均收入水平很高,并不是因为它们拥有丰富的生产知识,而是拥有大量以自然资源为基础的财富。

这种以资源换财富的经济增长方式不具有可持续性。

2.产品复杂度提升过程中,要具备应对产业升级风险和成本递增的意识和准备。

产品复杂度从低到高的发展中存在着两股作用相反的力量,不同产品复杂度水平的国家产业升级效果截然不同。

当产品复杂度提升达到一定的程度,风险和成本增速上升,甚至超越产品复杂度带来的收益。

为应对高水平产品复杂度条件下推进产业升级所面临的难度,国家和企业不仅需要不断拓展知识跟踪与搜寻范围,提升高端技术发展信号的敏感性,加强信息收集工作;

也要重视前沿基础学科的发展,加大知识资本的投入,扩展创造性资产的途径,减缓产品复杂度进一步发展过程中的知识接续难度;

同时需要全面加强知识产权保护,让市场主体和创新主体更加有信心、有恒心地持续投入到创新,在此基础上权衡与专利开放的关系,以提高知识广泛传播的效率,为高水平产品知识的积累和演进过程保驾护航。

目前产品复杂度排名靠前的领先国家,更要对高阶创新的复杂性、不确定性以及竞争性反应要有充分的认识并针对性地制定策略。

3.发展中国家在赶超发达国家的过程中,需要分阶段制定适宜的产业升级策略。

在国家产品复杂度从低到高上升的过程中,后发国家产业升级是以存在一个明确的世界技术前沿为前提的[42](P9-166),以“西方先进技术”为唯一发展方向的产业拷贝[24](P975-984)。

当国家能力积累到一定程度,从模仿依赖到自主创新势必成为国家发展的主要动力,不免会触及到发达国家的核心能力而成为直接的竞争对手。

中国制造在部分领域开始从“跟跑”变“领跑”,已遭自美国的强烈抵制。

我们在明确还有一些领域明显弱势的前提下,既要不断提升有效生产能力,提高供给侧体系的质量和效率,也要释放和培育因长期追随模仿而禁锢的企业家精神,坚定技术自立的决心和引领技术前沿的创新自信。

4.推进制度建设,提升制度质量,以充分发挥能力禀赋在产业升级中的促进作用。

高质量制度环境的形成是一个逐渐发展、长期积累的系统性工程,需要在深刻了解制度形成和发展规律的基础上,制定制度建设规划与实施安排。

良好的制度环境是产业升级重要的配套条件,是发达国家产业发展能够处于世界技术前沿的重要原因之一。

制度质量较差或制度不健全的国家,不仅无法有效引导价值创造活动,加大投资成本和风险,还会导致该国贸易的不确定性增加,引起贸易纠纷。

在累积生产能力、提升产品复杂度的过程中,国家要重视企业经营的制度成本,从政治、金融和经济等多方位推进制度的改进与完善,在法制、行政效率、融资、税收等方面深化改革,提供适宜生产能力向高阶递进的制度环境,以降低交易成本,充分发挥生产能力的作用,促进产业联动发展,实现国家层面的产业升级。

5.产业升级受多种因素的影响和制约,要从系统的角度重视发挥这些因素的合力。

本文的研究提供了一个以内部能力禀赋为根本、外部制度环境为改善机制的产业升级模型。

可以发现,尽管一国能力禀赋对产业升级的路径和幅度具有决定性的影响,但仅以此来解释产业升级是不够的。

处于同等产品复杂度水平的国家较多,但产业升级效果却千差万别。

在将这些累积性能力引致产业升级的过程中,需要借助私人部门、教育产业、中介组织等多种力量的配合。

目前学术界对政府在产业升级中应该扮演何种角色存在较大争议,依据产品空间理论,本文认为国家通过战略性设计和有效的宏观干预,促进多因素的交织和激荡,形成合力,可以更好地牵引和推动产业升级。

参考文献

[1]苏杭, 郑磊, 牟逸飞. 要素禀赋与中国制造业产业升级——基于WIOD和中国工业企业数据库的分析. 管理世界,2017,(4).

[2]安苑,王珺.财政行为波动影响产业结构升级了吗?——基于产业技术复杂度的考察.管理世界,2012,(9).

[3]桑瑜.产业升级路径:基于竞争假设的分析框架及其推论.管理世界,2018,(1).

[4]Hidalgo CA. Why Information Grows: The Evolution of Order, from Atoms to Economies. Basic Books,2015.

[5]斯科特.制度与组织——思想观点与物质利益.北京:中国人民大学出版社,2010.

[6]HidalgoCA,HausmannR.TheBuildingBlocksofEconomicComplexity.ProceedingsoftheNationalAcademyofScience,2009, 106(26).

[7]张其仔,李颢.产业政策是应遵循还是违背比较优势.经济管理,2013,(10).

[8]Hidalgo CA, Klinger B, Barabasi AL et al. The Product Space Conditions the Development of Nations. Science, 2007, 317(27).

[9]Hausmann R, Hidalgo CA, et al. The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. Massachusetts: MIT Press,2011.

[10]张其仔,伍业君,王磊. 出口经济复杂度、地区专业化与经济增长——基于中国省级面板数据的经验分析. 经济管理,2012,34(6).

[11]李小平,周记顺,卢现祥等.出口的“质”影响了出口的“量”吗?经济研究,2015,(8).

[12]International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook: Adjusting to Lower Commodity Prices. Washington, D.C.: International Monetary Fund,2015.

[13]马鹏,肖宇.服务贸易出口技术复杂度与产业转型升级——基于G20国家面板数据的比较分析.财贸经济,2014,(5).

[14]张亭,刘林青.产品复杂性水平对中日产业升级影响的比较研究——基于产品空间理论的实证分析.经济管理,2017,39(5).

[15]马海燕,于孟雨. 产品复杂度、产品密度与产业升级——基于产品空间理论的研究. 财贸经济,2018,39(3).

[16]Pipkin S, Fuentes A. Spurred to Upgrade: A Review of Triggers and Consequences of Industrial Upgrading in the GlobalValue Chain Literature. World Development, 2017,98(1).

[17]毛蕴诗,姜岳新,莫伟杰. 制度环境、企业能力与OEM企业升级战略——东菱凯琴与佳士科技的比较案例研究. 管理世界,2009,(6).

[18]潘明明,王艳,龚新蜀.技术进步与产业结构升级:制度环境的门槛效应.财经论丛,2017,(10).

[19]齐兰,徐云松. 制度环境、区域金融化与产业结构升级——基于中国西部面板数据的动态关系研究. 中央财经大学学报,2017,(12).

[20]戴翔,郑岚.制度质量如何影响中国攀升全球价值链.国际贸易问题,2015,(12).

[21]刘琳.全球价值链、制度质量与出口品技术含量——基于跨国层面的实证分析.国际贸易问题,2015,(10).

[22]路风.产业升级与中国经济发展的政策选择.文化纵横,2016,(4).

[23]Duarte M, Restuccia D. The Role of the Structural Transformation in Aggregate Productivity. The Quarterly Journal of Economics, 2010,125(1).

[24]孙喜,路风.从技术自立到创新——一个关于技术学习的概念框架.科学学研究,2015,33(7).

[25]吴先明,苏志文.将跨国并购作为技术追赶的杠杆:动态能力视角.管理世界,2014,(4).

[26]王国平.产业升级的制度环境:结构·效应·构建.学术月刊,2016,48(7).

[27]孙楚仁,王松,陈瑾.国家制度、行业制度密集度与出口比较优势.国际贸易问题,2018,(2).

[28]金福子,刘洋.制度创新对产业转型升级影响的区域性差异.北京工业大学学报(社会科学版),2017,17(5).

[29]戴翔,金碚.产品内分工、制度质量与出口技术复杂度.经济研究,2014,(7).

[30]Ozaza T. Institutions, Industrial Upgrading and Economic Performance In Japan. Cheltenham: Edward Elgar,2005.

[31]Cowan K, Neut A. Intermediate Goods, Institutions and Output per Worker. Working Paper,2007.

[32]Manca F. Technology Catch-up and the Role of Institutions. Journal of Macroeconomic, 2010,(32).

[33]Hausmann R, Klinger B. Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in the Product Space. CIDWorking Paper,2006.

[34]邓向荣,曹红.产业升级路径选择:遵循抑或偏离比较优势——基于产品空间结构的实证分析.中国工业经济,2016,(2).

[35]马海燕,刘林青.产品密度、模仿同构与产业升级——基于产品空间视角.国际贸易问题,2018,(8).

[36]Roelfsema H, Zhang Y. The Causal Effect of Institutional Quality on Outsourcing. The Journal of International Trade & Economic Development, 2012,21(6).

[37]Hausman J, Hall BH, Griliches Z. Econometric-models for Count Data with an Application to the Patents-R&D Relationship.Econometrica,1984, 52(4).

[38]Haans R F. J, Pieters C, He Z. Thinking about U: Theorizing and Testing U-and Inverted U-shaped Relationships in Strategy Research. Strategic Management Journal, 2016,(37).

[39]王直,魏尚进,祝坤福.总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量.中国社会科学,2015,(9).

[40]Cattaneo O, Gereffi G, Miroudot S et al. Joining, Upgrading and Being Competitive in Global Value Chains. Policy Research Working Paper,2013.

[41]刘林青,黄起海,闫志山.国家空间里的能力价值比赛——基于产业国际竞争力的结构观.中国工业经济,2013,(4).

[42]林毅夫.新结构经济学:反思经济发展与政策的理论框架.北京:北京大学出版社,2015.

作者简介: 马海燕,管理学博士,中国地质大学(武汉)经济管理学院副教授。严良,工学博士,中国地质大学(武汉)经济管理学院教授、博士生导师。

出处:《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2019年第6期。