一、冷链行业正在快速成长

1、冷链是一种特殊供应链系统

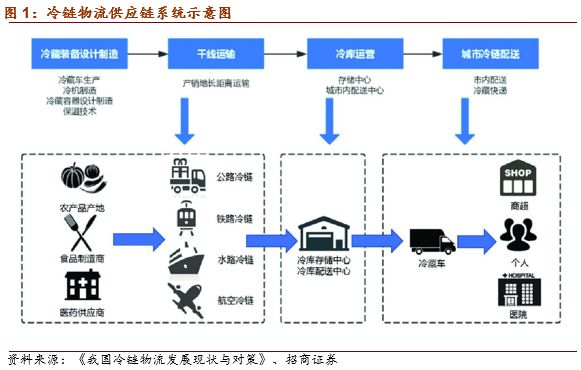

冷链,常指冷链物流(ColdChain Logistics),是一种特殊供应链系统,它是冷链技术和物流技术的统一,并且更加侧重物流层面的内容。

在2017年5月发布的《冷链物流从业人员能力要求》中,定义了冷链物流是“以冷冻工艺为基础、制冷技术为手段的物流活动,其目的在于使物品从生产到销售的全部环节都能够处在规定的温度控制下,以保证物品的质量,并能够减少损耗”。

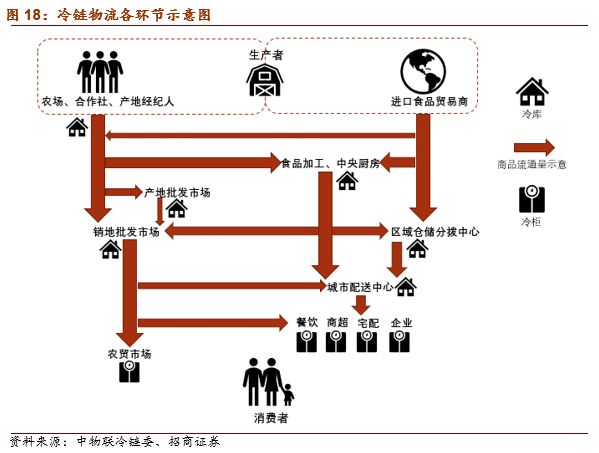

冷链物流是一个复杂且环环相扣的供应链链条,

总体来说它是由冷冻加工、冷冻仓储、冷冻运输和冷冻销售四个部分组成。

如下图所示,冷链物流始终贯穿于原料供应商到终端消费者的供应链中,全程温度控制保证物品品质,经过采购、运输、配送环节将冷链物品逐级传送。

2、我国冷链起步较晚,发展程度较低

(1)我国冷链物流行业起步较晚

相比欧美等发达国家,我国冷链物流行业起步较晚,

大约2007年才开始有了一些冷链业务,彼时成立的公司名称中也没有“冷链”一词,大多冠以“低温”、“冷藏”之名。2008年,北京举办奥运会才真正意义上为冷链市场发展点燃了一把火,一些具备冷链业务基础的企业成为奥运会配送商,通过奥运人物提高了自身的专业能力和服务能力,这些企业开始意识到,冷链物流前景可期。

2008-2010年,

国家从立法层面、发展规划、产业调研等方面促进冷链的发展。

先后出台、实施了《食品安全法》、《农产品冷链物流发展规划》, “中物联冷链委” 行业协会成立了以后推出《中国冷链物流发展报告》,比较全面的分析了当时我国冷链物流的发展现状。此时,国际冷链企业也相继进入中国市场,比如招商集团与美国冷链巨头“美冷集团”成立合资公司、三井集团投资锦江低温等。

2011-2013年,物流“国八条”出台,

冷链行业趋于稳定,新兴业务崭露头角

,京东商城、1号店、“沱沱工社”这类电商企业相继试水冷链、宅配业务。2014年以后,冷链需求和服务双双升级,生鲜电商的崛起赋予了冷链产业新的商机;同时,新的政策环境、互联网机遇、资本渠道和经营模式,

使整个行业面临新常态。

(2)与发达国家相比,我国冷链行业发展程度较低

①

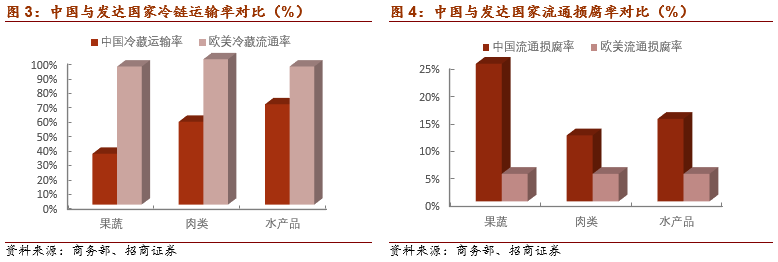

我国冷链流通率低损腐率高

当前,与世界上发达国家和地区相比,我国的冷链流通率较低。所谓冷链流通率就是指在物流过程中,采用冷链物流占所有物流的比重。例如欧洲、美国以及日本等国家和地区冷链流通率约为95%~98%,易腐食品的冷藏运输率已经超过90%,某些产品(如禽兽、蛋奶等)冷链流通率达到100%。

而国内仍然有大部分生鲜农产品在常温下流通;部分产品虽然在屠宰或储藏环节采用了低温处理,但在运输、销售等环节又出现“断链”现象,

全程冷链的比例较低。

商务部统计数据显示,2015年我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%,与发达国家平均水平差距较大,尤其是蔬果和肉类产品。

冷链流通率较低引发货品在流通过程中的

“损腐率”较高

,在食品运输中非常典型。根据商务部的统计,2015年我国果蔬类、肉类和水产品类的“流通损腐率”分别为25%、12%、15%,而欧美发达国家的“流通损腐率”仅5%。

高“流通损腐率”会造成巨大的浪费,增加企业的成本。

据中国食品工业协会的调查显示,我国由于冷链系统不完善造成每年约有

1200万吨水果和1.3亿吨蔬菜被浪费,总价值至少为100亿美金。

②

我国冷链基础设施发展不完善

冷链主要基础设施包括冷库和冷藏车

,根据全球冷藏库协会(IARW)公布的2016年全球冷库容量报告,2016年全球冷藏库总容量达到6亿立方米,相比2014年增长了8.6 %。在新兴市场上,新建冷藏库及容量增长显著,特别是中国和印度。

2016年末我国冷库存储容量已经达到1.05亿立方米,仅次于印度和美国

,2017年全国冷库总容量约为4775万吨,折合11937万立方米,同比增长13.7%,但我国人均冷库占有量仍处于较低水平。

城市居民人均冷库保有量是衡量国家冷链发展程度的重要指标,

2016年荷兰继续成为城市居民人均冷库占有量最高的国家,为0.96立方米/人,英国、新西兰、美国、毛里求斯、加拿大、印度、乌兹别克斯坦等都超过0.3立方米/人,而我国2016年城市居民人均冷库保有量仅0.132立方米/人,2017年城市居民人均冷库保有量上升至0.147立方米/人,绝对水平仍非常低

。

人均冷库保有量较低虽然与我国人口基数众多、饮食习惯等有直接必然的联系,但在一定程度上仍反映我国的冷链基础设施不完善。

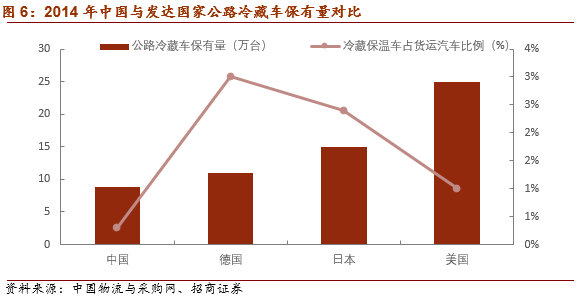

除了冷库资源不足外,我国冷藏车数量也很少,根据中国物流与采购网数据,2014年我国公路冷藏车保有量为8.8万台,日本为15万台,美国25万台,我国冷藏保温汽车占货运汽车比例仅0.3%左右,与发达国家差距较大。在美国和日本,平均每千人配有1辆公路冷藏车,而2014年中国

每1.47万人才配有1辆

;截至2017年底,我国冷藏车保有量接近13.2万台,

每1.05万人配有一辆

,对比2014年的每1.47万人一辆,年复合增长率为11.87%,然而

人均水平仍与发达国家相去甚远。

③

我国冷链物流运输成本高

总体来看,

我国冷链物流存在“不经济”的特点,冷链物流成本比普通物流高出40%~60%

,主要是由于预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效信息管理系统造成。

1)预冷环节缺失,不经预冷的果蔬货物在流通环节“损腐率”高达25%~30%,大幅提高了单位果蔬冷链成本;

2)经营分散缩小了每家冷流物流企业的运输量,造成较高的冷库空置率,提高了冷库的单位使用成本;

3)同时,运输网络落后,物流集散中心布局不合理、信息系统落后也是造成高额运输成本的重要原因。

目前冷链行业面临

初期投资成本高、运营过程中返空率高、运输单价低等“两高一低”问题。

在我国,要建造一个5000平方米沃尔玛标准级冷库需要2000万元以上资金投入,运营中由于双向物流符合不平衡,空返率高达98%,单位的运输成本是普通物流的2倍以上,而运单价只能高出后者20%~40%,我国冷链物流业务的利润率仅8%,物流企业常温运输业务的利润率为10%,而发达国家冷链物流业务的利润率高达20%~30%。

我国冷链物流行业的获利能力还有很大的成长空间。

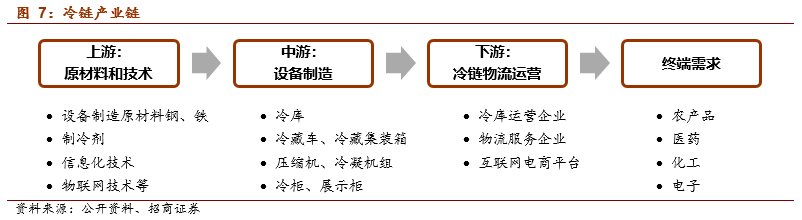

3、产业链两头面临升级变化

冷链物流行业所涉及到的重要设备包括基础设施

冷库、冷藏保温运输车,制冷设备压缩机、冷凝机组、阀门等

,以及与终端结合最为紧密的

冷柜及陈列柜

等产品,也是冷链设备制造业,是本报告关注的重点,随后将进行详细分析。而这些设备和产品的制造原材料主要为钢、铁和其他有色金属,上游原材料的价格、供需变动会影响中游设备制造企业的产能和运营;其下游的终端需求方,其商业经营模式在近年的互联网冲击中也迎来新变化。

(1)上游:环保推动制冷剂更换、信息化技术升级

制冷剂是冷链行业重要的原材料,国内的制冷剂使用,很大一部分家用制冷设备还停留在二氟一氯甲烷R22,

R22是HCFCs(氢氯氟烃)制冷剂的一种,对生物无毒无害,但是对臭氧层危害很大。

国际上《蒙特利尔协定书》对R22制冷剂的禁用期限做出了明确的规定,

我国必须在2030年完成R22生产量和消费淘汰。

同时,由于冷链物流行业的兴起对制冷剂需求量迅速扩大,

HFCs(氢氟烃)制冷剂因其环境友好的特性,使用比例正在不断增加并且有赶超HCFCs制冷剂的趋势。

信息化和互联网技术也是冷链物流行业的重要的一部分,是提升其运营效率的关键。

冷链物流在运行中会产生大量的数据信息,对这些信息进行高效处理是保障整个物流系统稳定运行的基础。互联网技术能够加强冷链物流中各个管理部门之间的信息互通质量和信息传递效率,保证各方面的信息共享。无论是冷库的建设、经营企业还是冷链物流企业,都需要开发一整套信息管理系统,

尤其是非区域性的大型冷链物流企业,对于物流信息的标准化、统一化要求更高,他们往往也会在信息技术和互联网系统上进行大量的投入。

(2)下游:冷链物流运营模式及终端需求

①

冷链物流运营模式及典型企业分析

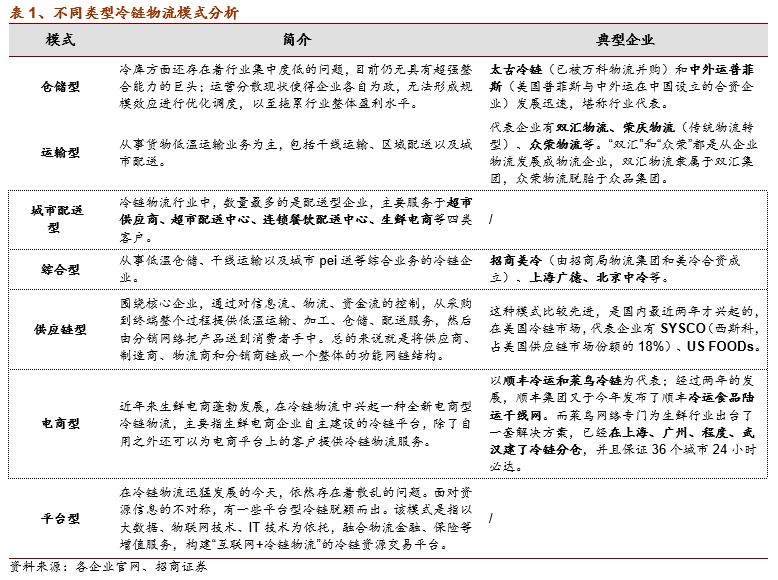

纵观国内冷链服务商,共有

仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型和平台型

等七种模式。目前该市场的竞争者可以分为四类,分别是:

传统物流企业转型、生产商自建自营的冷链部门、专业冷链服务商、国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。

②终端需求中食品冷链占绝对大头

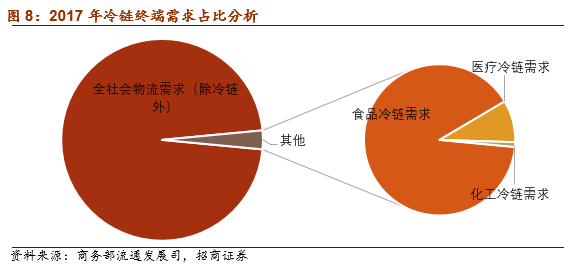

冷链物流行业的终端需求大体上包括食品冷链运输及配送、医药冷链运输及配送以及化工冷链等三大部分。

在冷链物流中,食品冷链的需求占绝大部分比重,接近90%;医疗以及化工冷链合计占比约10%。这10%中,九成左右为医疗冷链,一成为化工冷链。在全社会物流需求中,食品冷链物流需求占比为2.7%,医疗冷链需求占比为0.27%,化工冷链需求为0.03%。

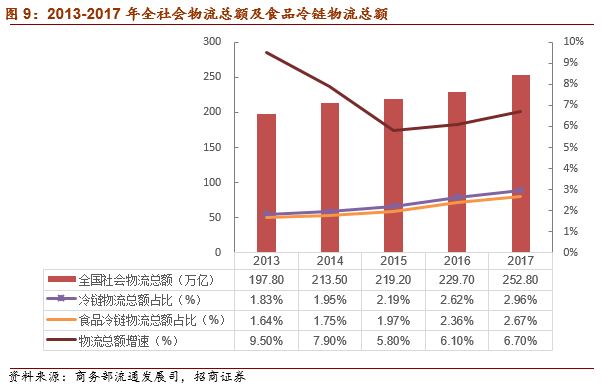

根据商务部流通发展司数据,近年来,我国冷链物流行业整体发展势头较好,2017年全社会物流总额达到252.8万亿元,同比增长6.7%;其中冷链物流总额约占全社会物流总额的3%左右,金额约7.5万亿元;食品冷链物流总额约为全社会物流总额的2.7%,金额约6.07万亿元。

4、冷链行业迎来良好发展契机

(1)政策扶持将成为行业发展的助燃剂

2017年以来,政府对冷链物流的关注度有了大幅度的提升。4月21日,国办印发《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》

(下称《意见》)。《意见》首次提出要着力构建“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的

现代化冷链物流体系

,满足居民消费升级需要,促进农民增收,保障食品消费安全。《意见》反复强调

农产品产地“最先一公里”和城市配送“最后一公里”等突出问题,并提出了“生鲜电商+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等创新经营模式,鼓励企业大力发展“互联网+”

冷链物流,为冷链物流的发展指明了方向。

随后,

交通运输部在8月24日发布了《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》

(下称《交运意见》),进一步细化了《意见》提出的思想和政策,在冷藏保温车辆方面制定行业标准,完善冷链物流装备、基础设施建设方面的服务,为企业创新发展提供平台和技术指导。将优化城市配送冷藏、农产品运输落到实处,

力图解决农产品产地“最先一公里”和城市配送“最后一公里”问题。

10月23日,国务院办公厅发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》

(下称《指导意见》),明确了供应链已经发展到与互联网、物联网深度融合的“智慧供应链”新阶段。《指导意见》也为供应链创新与应用创造了政策环境,并积极开展试点示范等相关服务,体现了国家建立现代化供应链的决心。

随后召开的十九大首次提出“现代供应链”概念,把我国物流供应发展提到一个全新的高度。

十九大报告指出,在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。

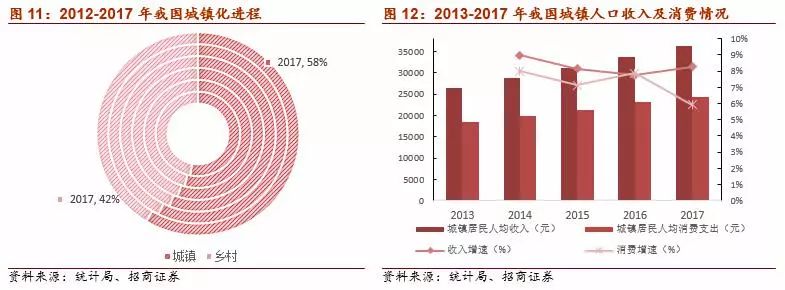

(2)居民可支配收入增加,促进冷链设施建设

近年来我国城镇化步伐加快,与2012年相比,常驻人口城镇化率提高5.95个百分点,增加1亿多人;2017年,我国城镇常住人口8.13亿人,城镇人口占总人口比重(城镇化率)达56.52%。与此同时,我国居民人均可支配收入也在不断提高,2017年,全国居民人均可支配收入25974元,比上年名义增长9.0%,扣除价格因素,实际增长7.3%;其中,城镇居民人均可支配收入36396元,增长8.3%,扣除价格因素,实际增长6.5%。

随着可支配收入的提高,居民的消费意愿也在同步提升,2017年,全国居民人均消费支出18322元,比上年名义增长7.1%,扣除价格因素,实际增长5.4%;其中,城镇居民人均消费支出24445元,增长5.9%,扣除价格因素,实际增长4.1%。

根据国际经验,冷库容量和人均可支配收入增长呈现出很强的正相关性,当人均可支配收入超过8000美元时,冷链设施建设和冷链物流的发展进入高速增长期

。虽然我国城镇居民人均可以支配收入尚未跨过8000美元大关,但是上海、北京、广州、深圳等经济较为发达的城市,人均可支配收入已经达到8000美元标准,这些城市将会在2018-2020年进入冷链物流体系大发展时期;随之而来的,是2020-2025年中小型城市的冷链物流机遇期。

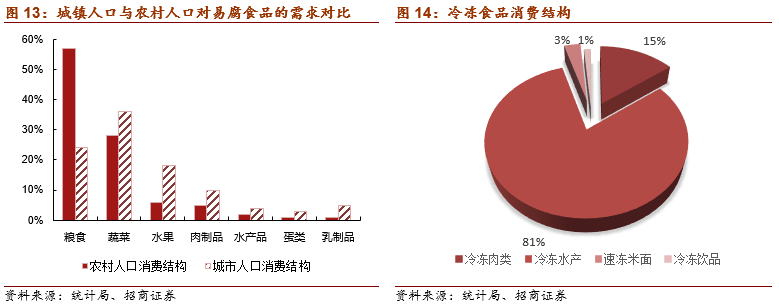

(3)居民消费结构升级、食品安全问题拉动冷链需求增长

随着经济的发展,

我国城镇居民的饮食消费结构也发生了较大的变化,冷冻食品在食品结构中的占比提高

。

冷冻食品中,冷冻水产品2017年全国销售额超过3770亿元,同比增长6.5%;其中鱼糜制品的销量增幅较大,行业规模达到761亿元。速冻米面销售额超过1041亿元,同比增长7.9%;生产速冻米面食品568.2万吨,同比增长5.9%。冷冻饮品销售额超过471.71亿元,同比增长14.5%,生产冷冻饮品378.2万吨,同比增长7.2%。冷冻食品销售额的增长直接推进冷链物流行业的发展。

不仅是食品消费结构发生了变化,

居民关注的食品问题也集中在了食品安全问题上。

根据“尼尔森健康与食品意见”调查结果,70%的中国受访者有特定的饮食需求,82%的人愿意为不含不良成分的事物支付更高价格。

城镇化进程加快、居民收入水平提高以及居民消费结构的变化,综合影响下带动了肉禽、水产品、乳制品等易腐食品和反季节蔬菜水果的消费总量,更多的消费品需要通过冷链物流的方式从产地向城镇地区输送。

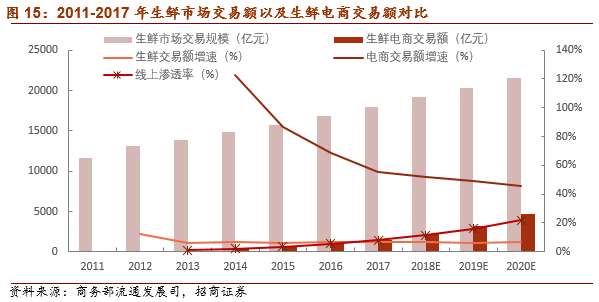

(4)生鲜电商的崛起拉动冷链行业需求

电商平台的崛起无疑是冷链物流发展的绝佳契机

,一方面,互联网有效降低了信息获取的成本,平台商业模式为供需双方提供了直接接触的渠道,降低了企业的销售成本;另一方面,电商交易额的爆发式增长,尤其是生鲜电商逐渐成气候,为冷链物流企业带来了大量订单。

2017年生鲜市场交易规模达17897亿元,生鲜电商市场交易规模为1418亿元,线上市场渗透率继续提升,达到7.9%

,水果、奶制品、海鲜水产为消费者在线上常买的3种生鲜品类。有机构预测

2020年全市场生鲜交易规模有望超过2万亿元,线上市场渗透率约45.7%,生鲜电商物流金额将达到约4692亿元。

从融资的情况来看,

大量资本向生鲜电商的头部聚拢,力图打造供应链并搭建冷链物流。

2017年生鲜电商领域全年共融资13笔,融资金额约52.56亿元。每日优鲜和易果生鲜为首的两大生鲜电商继续引领融资:每日优鲜年初完成C轮和C+轮融资,共融资约

4.3亿美金,用于加大对上游供应链生态体系以及社区冷链网络的投入;易果生鲜则完成3亿美金D轮融资,资金将用于旗下冷链物流平台“安鲜达”的基础设施建设。

互联网巨头的进入,一方面会促进冷链物流行业与互联网的深度融合,加速冷链物流发展的步伐,另一方面,巨头的入局也抬高了行业门槛,行业格局将会逐渐清晰。

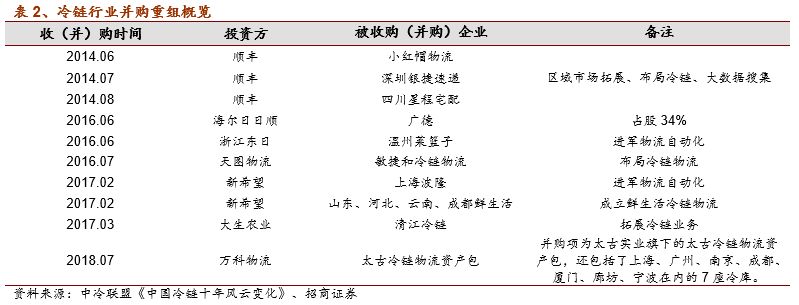

(5)冷链行业并购重组活跃,行业资源重新分配

2010年至今,冷链行业的并购重组项目较多,以大集团兼并小企业为主,主要的目的是拓宽业务范畴、布局冷链行业。布局冷链行业的大型集团类型多样,有顺丰、万科物流这类物流企业,也有新希望这类农产品产销集团。但总体来说,

并购重组的活跃将促进行业资源重新分配,向具有雄厚经济实力和运营能力的大型集团聚拢。随着巨头企业的入场,未来冷链行业的竞争也将更加激烈,但集中度势必提升,这对行业中游设备制造企业来说是一个中长期利好。

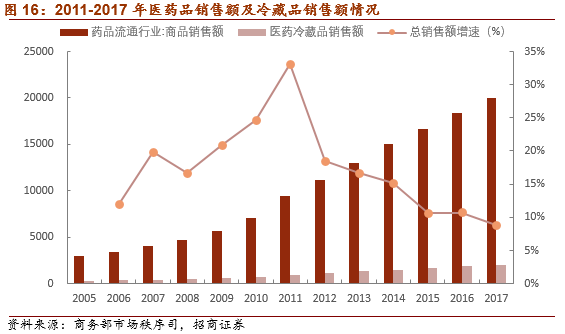

(6)医药冷链的前景可期

有关数据显示,

2020年我国医药市场价值将达到1200亿美元

,极有可能超过美国成为全球第一大医药消费国。随着医疗消费水平的提高,对医药产品的物流也提出更高的要求,尤其是需要低温贮藏的医药冷藏品发展很快,医药冷链物流也随之进入了快速增长期。

在我国,疫苗类制品、注射针剂、酊剂、口服药品、外用药品、血液制品等医药冷藏品的销售金额占我国医药流通企业总销售额的10%。

2017年,全国药品流通市场销售规模稳步增长,全国七大类医药商品销售总额20016亿元,同比增长8.4%;其中,

医药冷藏品的销售金额约2000亿元。

据不完全统计,2017年全国医药物流直报企业配送货值11402亿元,约占总销售额的57%;按照相同比例估算,

医药冷藏品配送货值约为1140亿元。

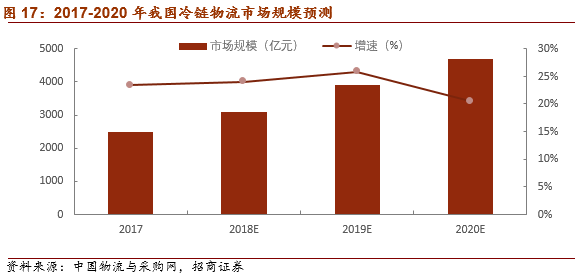

5、冷链行业未来空间巨大,2020年达4700亿元

根据中国物流与采购网数据,随着果蔬、肉类、水产品等农产品和疫苗等医药产品的市场需求不断扩大,我国冷链物流迎来行业发展契机。目前我国冷链市场规模在2500亿元左右,预计到2020年,市场规模可以达到4700亿元,年复合增速将超过20%。

二、冷链行业最重要的基础设施建设——冷库

冷库在冷链物流中的节点作用明显。

以农产品的流通举例,从田间到餐桌的整个供应链条中,

冷库可以说是最重要的流通节点,

也是企业最重要的业务载体。目前,我国冷库发展的情况一般,在商品流通过程中,有些地方的冷链基础设施不健全,冷库或冷柜设备并不完善,

这也恰恰是发展机会所在。

1、常见冷库可按结构和温度分类

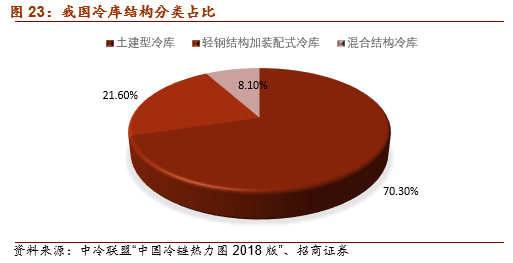

(1)按结构型式可以将冷库分为土建型、轻钢结构型以及混合型

冷库由于其应用场景的特殊性,所以在结构型式、功能定位、保温体系、货品类型等诸多方面与普通仓库存在很大差异。从结构型式上来说,目前冷库建筑的建造方式主要有三种:

1)采用砌块和钢筋混凝土结构加保温建造的土建冷库,优点是坚固、承重高、寿命长,防火和耐久性好,但是施工期长,有效容积也比较低。根据中冷联盟“中国冷链热力图”:2018版《全国冷链物流企业分布图》数据显示,在我国,土建型冷库仍旧引领行业潮流,占比为70.3%。

2)轻钢结构加装配式冷库型式,装配式冷库近年来有了很大的发展,在中小型冷库建造中应用广泛,占比为21.6%。钢结构冷库则具有建设周期短、容量空间大、使用灵活、便于实现自动化等优势。

3)土建或钢混结构加装配式冷库,这种结构一定程度上避免了以上两种结构的缺点,近年来应用较多,占比为8.1%。

(2)按温度高低可以将冷库分为低温、中温、高温库和速冻库

按照冷库的温度可以将冷库划分为低、中、高温冷库、气调库以及速冻库。

高温冷库温度区间为(-2°~+8°),适合果品蔬菜类保鲜;中温冷库温度区间为(-23°~-10°),适合冻结后的食品冷藏;低温冷库的温度区间为(-30°~-23°),适合冻结水产、禽肉类食品的冷藏;速冻库为温度在-30°以下的冷库,适合在鲜品冷藏前的快速冻结。

根据中冷联盟“中国冷链热力图” 2018版《全国冷链物流企业分布图》

数据显示,我国低温库占比71.8%,中温库占比12.7%,高温库占比10.5%,速冻库占比0.5%,其他类型占比4.3%。

2、冷库的投资方与使用方

冷库的投资方可以大致分为3类,即政府、物流企业以及商业企业

。

政府投资冷库主要用于储备应急食品、应急药品和部分生物制品及危化品;物流企业包括海航、太古等物流服务提供商,万科、普洛斯等物流地产商,上海港、宁波港等港口企业,他们投资冷库主要为满足本企业商品储存、流转的需求或者作为第三方提供冷库储存服务;商业企业包括蔬菜、果品销售企业,深农批、新发地等农批市场企业,三全、思念等食品生产企业,投资冷库主要为了满足本企业日常生产和销售的需求。

冷库的使用方也可以大致分为3类,即餐饮企业、食品及药品或者工业产销企业、线下及线上零售企业。

餐饮企业例如麦当劳、百盛、海底捞等集团;食品类生产、销售企业例如双汇、金锣、美佳等,药品类生产、销售企业如广药集团、哈药六厂等,工业产销企业例如危化品生产销售企业;

值得一提的是生鲜电商平台,目前已经成为冷库的重要使用方。

3、我国冷库保有量处于稳定增长阶段

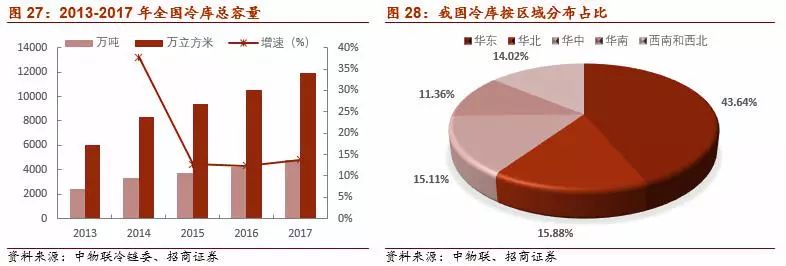

(1)我国冷库总量较大,但地区分布不均

根据中物联冷链委的统计分析,

2017年全国冷库总容量约为4775万吨,折合11937万立方米,同比增长13.7%。

近年来,我国冷库在总容量方面取得了较为明显的进展:2013年全国冷库总容量为2411万吨,折合6027万立方米,2017年全国冷库总容量相比2013年已经翻番,

复合年均增长率(CAGR)为18.63%

。但是从增长速度上来说,近两年冷库容量发展并没有延续之前的高增速:2014年全国冷库总容量增速为37.71%,而2015-2017年增速在12%~13%之间。

虽然冷库总容量近年来不断增长,

但是区域分布不平衡的问题仍然比较严重。

2017年华东、华东、华中、华南区域的冷库容量占全国冷库总容量的的比值分别为43.6%、15.88%、15.11%、11.36%,而承担全国大部分生鲜农产品批发的西南和西北区域合计占比仅14%,

缺乏原产地区域化生产冷链体系建设。

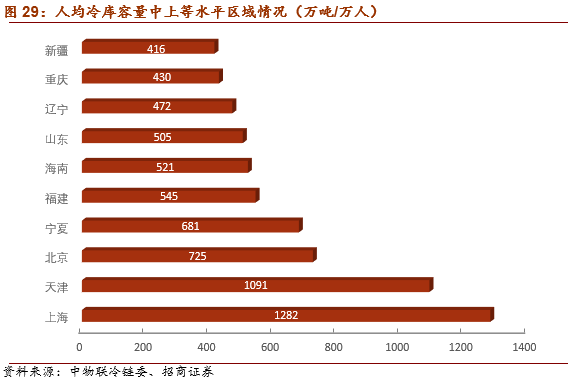

从冷库容量的分布来看,一线城市的冷库增长并不明显,主要是由于一线城市土地租金高昂,并且一线城市现有冷库资源已经相对充足了;以上海和北京为例,上海人均冷库保有量高达1282吨,北京人均冷库保有量高达725吨,而重庆的人均冷库保有量仅430吨。部分二线城市、农产品产地,以及临港地区冷库增长显著,这主要得益于

城市化进程提速、消费升级、生鲜电商需求扩张以及食品进出口业务持续增长等原因。

石家庄市政府前不久印发《关于加快发展冷链物流的实施意见》明确,到2020年,石家庄市将新增冷库10万吨;口岸冷链物流初具规模;冷链物流企业综合服务能力普遍增强,培育3至5家3A以上冷链物流企业。

判断一个地区冷库水平高低不能仅看冷库的绝对总量,也要看该地区的人口数量以及区域性特征(是产地还是销地)。

新疆、宁夏的冷库容量相比其他省市较少,但由于这两个地区的人口数量并不多,因此这两个地区的人均库容仍排在全国中上等水平。

(2)果蔬和肉制品使用冷库的占比最高

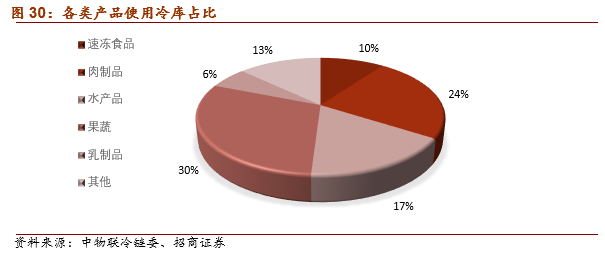

目前我国各类产品使用冷库的占比情况是,

果蔬和肉制品占比最高,分别为30%和24%,两者合计占比超过50%;水产品占比为17%。

果蔬产品因为销量巨大,在冷库市场占据30%的比重并不算高,其中主要以樱桃、葡萄、杨梅这类高价值水果和冷冻蔬菜为主。而目前

乳制品使用冷库仅占6%,比重很小。可以预见,随着消费能力的升级,生鲜电商带动乳制品、水产品以及高价值水果的销量,未来乳制品的冷库占比会有所提高,果蔬产品和水产品的冷库占比会进一步提高。

(3)“生产地”冷库占比较低,产地冷库建设比较落后

冷库可以按照其使用目的、使用场景以及使用主体的不同分为交易型和周转型两种类型。交易型冷库涵括“冷链物流园区”、“农批市场”等,

这种类型冷库的优势在于使用的土地多是自有土地,并且规模大、集中度高,融资能力很强。但同时,缺点也依旧明显,自动化程度低、建造水平偏低等。

未来的主要趋势是发展物流地产、集中采购、电子结算,提供金融供应链以及加工、分拣和配送等服务。

周转型冷库涵括“第三方仓储”、“配送中心”、“中央厨房”等

,这种类型冷库的优势在于其自动化水平高,建造水平高,能够提供增值服务以及供应链管理服务。缺点在于土地是租用的,存在一定的限制,而且单体规模偏小、集约化程度较低,进而导致融资能力较差和冷库网络不够健全等。

未来的主要趋势是发展仓配一体化,积极与新型产业融合,作为食材供应链,提供定制服务。

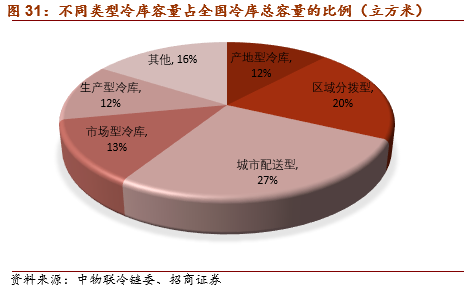

按照

“生产地”和“销售地”

来区分冷库,可以把区域分拨型、城市配送型以及市场型冷库归类为“销售地”冷库,产地型冷库和生产型冷库则归类为“生产地”冷库,区域分拨型、城市配送型冷库、市场型冷库占比分别为

20%、27%和13%,即“销售地”冷库合计占比为60%,但“生产地”冷库合计占比仅24%。说明当前冷链“产地一公里”水平比较薄弱,田间地头冷库、预冷间等有很大的发展空间。

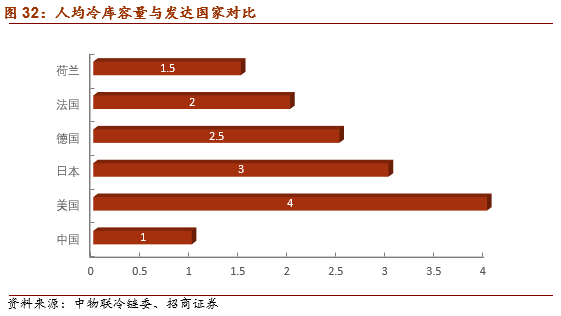

(4)中外冷库对比:人均拥有量有大幅向上增长的空间

我国冷库产业虽然在近年取得了长足的进步,但是与发达国家相比,仍然处于较低水平,尤其是人均冷库拥有量方面,

我国仍然比较落后。我国目前冷库总量已经与美国持平,但人均拥有量只占美国的1/4;日本冷库总量约为3300万立方米,人均冷库拥有量是我国的3倍;德国人均冷库水平是我国的2.5倍;法国是我国的2倍;荷兰是我国的1.5倍。

4、冷库制冷系统:冷链的设备核心

(1)二氧化碳担任新型环保制冷剂

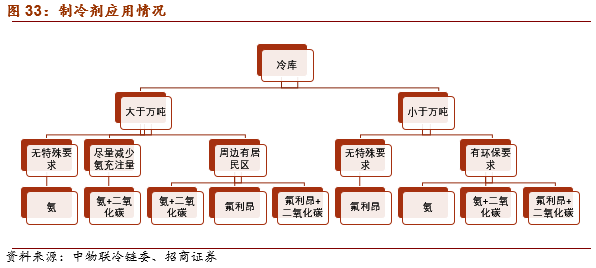

用于冷库降温的制冷剂主要是氨、氟利昂,近年来新型环保制冷剂例如二氧化碳也越来越多的应用在冷库降温中。

氨系统一般采用集中式制冷,设有专门机房,应用于大型制冷系统(万吨以上),近年来的发展重点在于提高安全性,降低充注量。而氟利昂由于对于环境不友好,使用率已经在逐渐下降。

二氧化碳具有高密度和低粘度,流动损失小、传热效果良好,并且费用低、易获取、稳定性好。最重要的是,二氧化碳安全无毒,不可燃,这一点比传统制冷剂R290相比具有明显优势。

在冷库制冷应用上,二氧化碳通常与氨、氟利昂分别组合,“氨+二氧化碳”组合能够有效降低氨充注量,提高安全性;“氟利昂+二氧化碳”组合能够减少对环境的影响,符合环保要求。

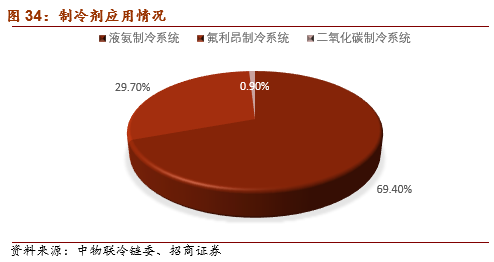

根据中物联冷链委的数据,目前从制冷剂比例上看,

液氨制冷系统占比为69.4%,氟利昂制冷系统占比29.7%,二氧化碳制冷系统占比为0.9%。

但是液氮制冷系统存在较大的安全风险,液氮具有强烈刺激性气味的无色液体,具有腐蚀性且容易挥发,化学事故发生率较高,

一旦冷库发生液氮泄露事故将会引起严重的人员伤亡和财产损失。

2013年9月,上海翁牌冷藏实业有限公司发生液氨泄漏事故,造成15人死亡、8人重伤、17人轻伤。

由于氟氯烃(CFCs)对于臭氧层和大气变暖的不利影响,

二氧化碳(CO2)成为制冷系统制冷剂的首选替代品。

前国际制冷学会主席,挪威的G Lorentzen在1989~1994年大力提倡使用自然工质,特别是对于CO2的研究与推广应用上起了很好的带头作用。1991年6月,我国成为《蒙特利尔议定书》缔约国之一;1992年5~7月编制了“中国消耗臭氧层物逐步淘汰国家方案”,并于1993年1月经国务院批准,

逐步淘汰消耗臭氧层物质已经成为一项国际责任。二氧化碳制冷系统将逐渐成为未来发展的趋势,不仅新建冷库中会采用二氧化碳制冷系统,在很大一批旧冷库改造中,二氧化碳库也将成为一个热门选择。

(2)冷链设备的核心部件——压缩机

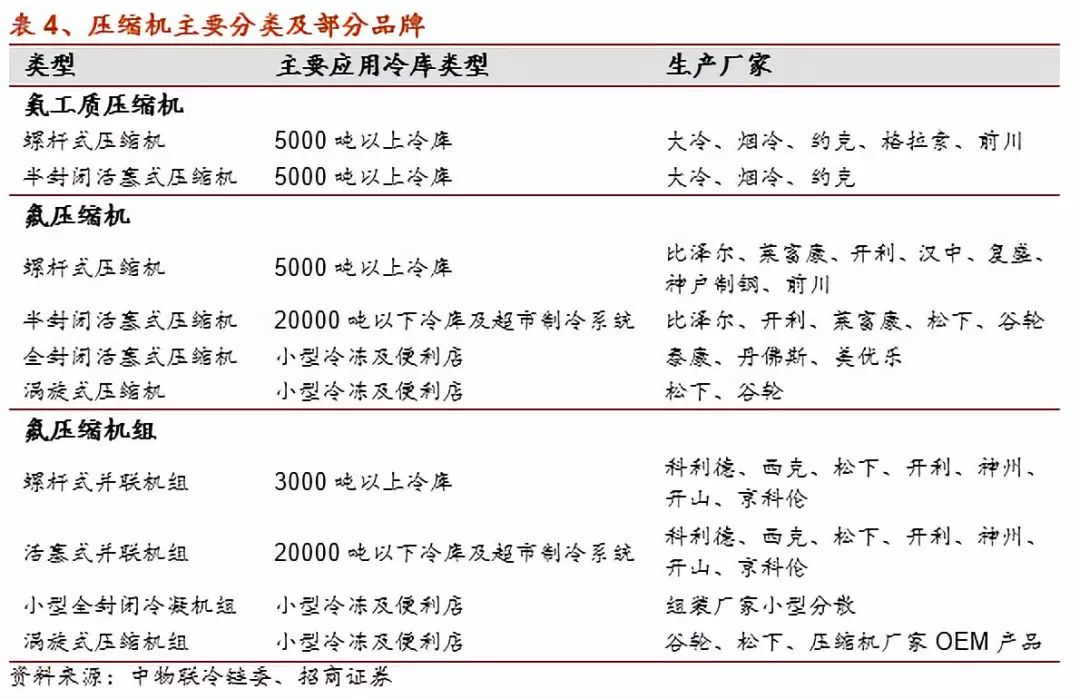

冷库制冷所使用的压缩机主要是

螺杆式压缩机、活塞式压缩机、涡旋式压缩机和冷凝机组;螺杆式和半封闭活塞式压缩机主要应用于容量3000吨以上的大中型冷库,而全封闭活塞压缩机、涡旋式压缩机和冷凝机组则主要应用于小型冷冻仓及便利店。

因为压缩机是冷链行业中非常重要的机械设备,在后文会有专门的篇幅进行分析,这里只点出压缩机在冷库中的主要应用分类。

5、自建冷库成本VS收益:成本高企、租金季节性变动

(1)二氧化碳担任新型环保制冷剂

目前使用较多的是

土建冷库和装配式冷库

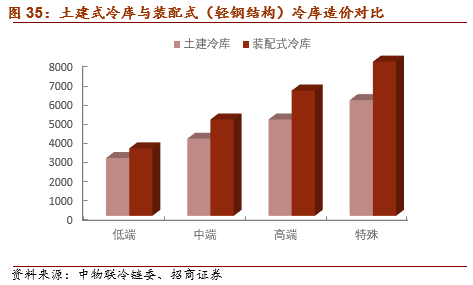

,这两种冷库由于建设原材料和保温材料的差异,建造成本差异较大,总体来说,

轻钢结构加装配式冷库的造价更高。

主要原因是土建冷库的原材料主要是砌块和钢筋混凝土,保温材料一般选用聚氨酯保温材料;装配式冷库为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,保温材料一般选用聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)。从建设原料上来说,钢筋混凝土的造价约450元/平方米,钢结构骨架的造价约650元/平方米;从保温材料来说,聚氨酯保温材料的均价在80元/立方米左右,聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)根据密度定价,一般100~300元/立方米。

同类型中不同段位的产品之间价格差异也更大,特殊冷库与低端冷库造价差异约4500元/平米。土建冷库整体造价相对较低,不同段位的产品差价也较小,特殊冷库与低端冷库造价差异约3000元/平米。由下图可以看出,随着冷库产品质量的提升,土建冷库和装配式冷库之间造价的差异也逐渐增加,两种结构的低端冷库造价相差500元/平米,特殊冷库造价相差2000元/平米。

(2)与普通仓库相比,冷库的建设成本及运营费用高昂

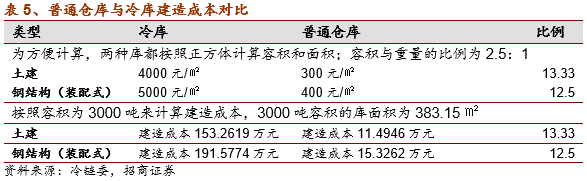

很多食品、药品生产和销售企业、物流企业通常会自建冷库,冷库的建造和运营相比一般仓库来说投入成本高很多。普通的钢结构仓库造价约400元/㎡,土建库造价约300元/㎡,而中端装配式冷库(对应钢结构仓库)造价为5000元/㎡,中端土建冷库造价4000元/㎡,冷库造价是普通仓库的10倍不止。按照容积为3000吨的中端冷库来测算,土建库的建造成本约为153.3万元,装配式(即钢结构冷库)造价约为191.58万元。

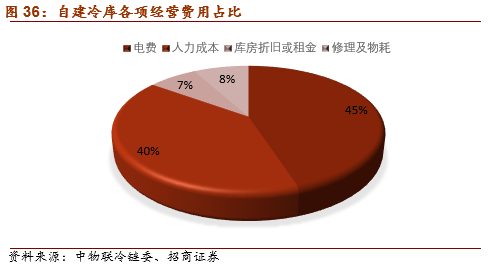

除了建造成本,冷库在经营过程中也会产生较大费用。

这些费用主要由电费、折旧费或租金、人力成本和修理费用构成;其中占比最大的是电费和人力成本,分别占运营成本的45%和40%,折旧费用和修理费占比较小,分别为7%和8%。

运营成本中占比最大的两类费用是电费和人力费用

,其中,影响电费的主要因素是库房保温、库房设施设备用电情况以及冷库的操作流程;而影响人力费用的主要因素是市场就业人员工资水平和工作人员的效率。占运营成本比重较小的是库房费用以及修理物耗费用,库房折旧费主要是由库房所在地的市场价格以及库房条件决定的,而修理及物耗费用则是由设施设备质量、维修及时率以及设施设备保养等环节决定的。

冷库运营耗电量巨大,每平方米月耗电至少花费20元,每年的运营投入约为建造费用的1/3。

受制于高额成本和运维费用,冷库建设发展需要有强劲的外部动因。

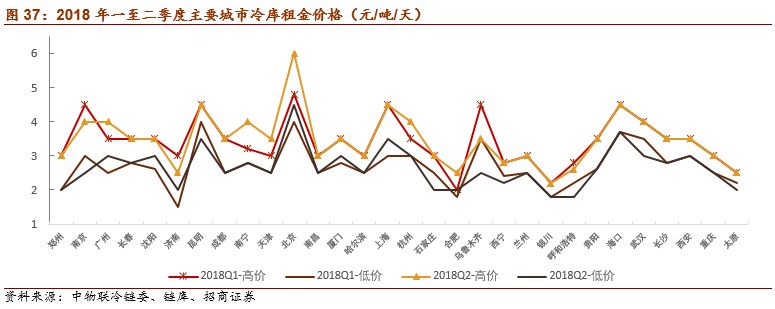

(3)冷库经济收益高、盈利周期长,部分地区的租金季节性变化

冷库的建设成本和运营成本较高,但修建完成后通常能够使用15-20年;并且目前我国冷库整体供求关系是供不应求,冷库出租率在100%~120%。从冷库出租价格来看,冷库价格比较高的城市主要有南京、北京、上海、昆明、海口,价格偏低的城市主要有济南、合肥、银川、太原等,其他城市价格相差不大。

以上海地区的冷库为例测算

租金价格较高的地区冷库出租的毛利率,某中型装配式冷库(3000吨)的出租率为100%

,建设成本约200万元,年运营费用为70万元;平均租金约3.5元/吨/天,每月租金收入约31.5万元,年租金收入约378万元,

半年左右就能收回冷库建设成本。

以济南地区的冷库为例测算

租金价格较低的地区冷库出租的毛利率

,建设成本及运营费用不变,平均租金约2元/吨/天,每月租金收入约18万元,年租金收入约216万元,一年左右能够收回冷库建设成本。

从冷库租金价格可以看出,

冷库的使用需求及价格变化有明显的季节性。二季度入夏以来,北京及其周边地区天津,上海及其周边地区杭州,广州

等地,由于人口密集、消费需求高,冷库供不应求,租金价格有明显的上浮。

6、国内冷库产业集中度正在加速整合

(1)目前的竞争环境是有利于冷链及冷库企业

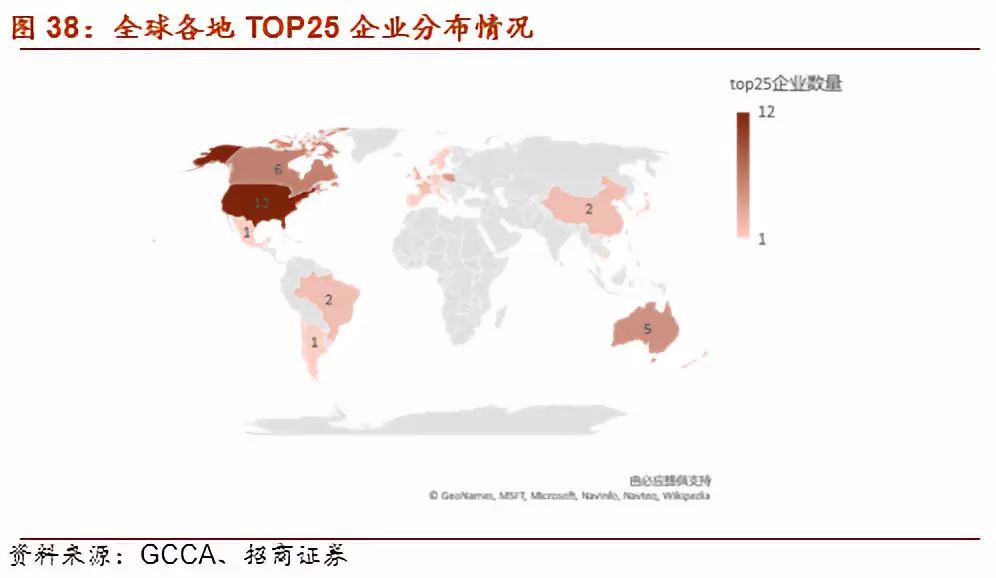

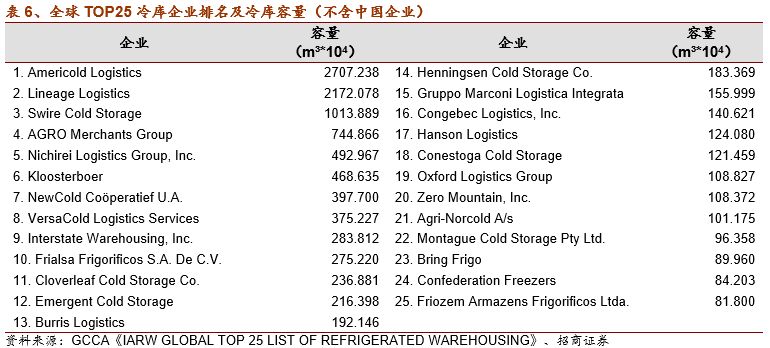

从全球范围来看,

北美地区是冷库配套最为完善的地区

,全球TOP25的冷库企业中有18家在美国和加拿大境内设有总部或分支机构,美国有12家,加拿大有6家,紧随其后的是澳大利亚有5家,而中国仅两家。结合上文的人均冷库容量比,日本和欧洲等国如德国、法国和荷兰,虽然人均冷库容量较高,但是没有产生体量庞大的冷库行业巨头,主要是因为

欧洲和日本的国土面积和人口有限,尤其是土地面积较小,很大程度上制约了冷库企业的体量。

而我国境内的全球TOP25冷库企业及其分支机构仅Americold Logistics和SwireCold Storage两家,这一方面是由于,

2014年以前国内的冷链产业发展非常落后,有限的市场规模不足以吸引巨头企业进入;另外一方面,当2014年至今国内冷链产业长足发展,但同时经济较为发达地区的土地价格也一路高歌猛进,国际企业进入中国市场的成本很高。

目前的竞争环境是有利于本土冷链及冷库企业的,

根据前文的占比数据,我国冷链行业前100强所拥有的冷库容量共计

3185万立方米

,而AmericoldLogistics和LineageLogistics两家企业所拥有的冷库容量分别为

2707万立方米、2172万立方米,可见国内整个行业尚处在市场竞争的初级阶段,竞争格局远没有稳固,没有寡头和垄断企业,大中型企业都能够各展所长,在产业发展过程中分一杯羹。

(2)百强企业份额提升市场集中度提升

根据《2017年中国冷链物流百强企业名单》,我国百强冷链企业的仓库总面积为3185万平方米,即1274万吨,同比增长31.3%,

占全国冷库总容量的比例为26.7%

,相比上一年增长了3.6个百分点。同期,全国冷库总容量的增速为13.7%。

从仓库集中程度来看,冷库产业正在逐步走向成熟,网络整合正在加速。

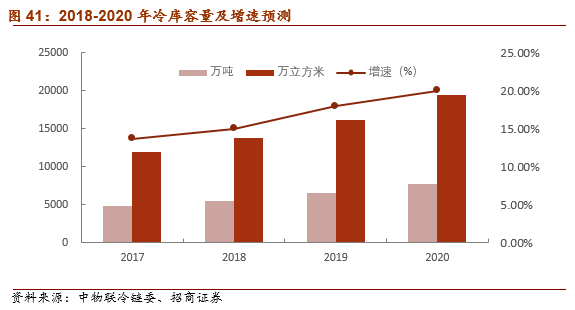

7、冷链容量2020年有望达2亿立方米

冷链行业目前兼并、收购项目较多,

有资源向几大巨头企业聚拢的趋势;

并且随着我国居民人均可支配收入的上升、消费结构升级,居民对冷藏生鲜肉蛋奶、果蔬、水产、进口商品的需求与日俱增;随着医疗大健康行业的发展,冷藏药品的流通量也会逐步扩大。因为下游需求不断扩大,目前不仅有大型电商平台在积极布局冷库产业,建立专用冷库,打造专业化的冷链供应链系统,房地产企业、食品生产销售企业也纷纷进入冷库市场,为日后在冷链物流方面的竞争打好基础。根据中物联冷链委的预测,

2018-2020年,冷库的数量和容量将会保持增长的态势,并且增速较前两年会有所上升。预计到2020年,我国冷库容量有望达到2亿立方米左右;2018-2020年的年均复合增长率约为20%。

虽然冷库的建设成本和运营费用高昂,但是租金有益非常可观,如果运营得当一般能够在半年到一年的时间收回建设成本;不仅如此,冷库的使用周期较长,总体来说盈利空间较大。对于资金实力雄厚的企业来说,有能力进行大型、专业化冷库的投资建设,并且有专业的运营团队进行管理,提高冷库的利用率,降低空置率控制运营成本。

未来的冷库行业集中度将会有所上升,冷库制冷设备的需求将会更加旺盛,同时需求端也将会向大型企业汇聚。

8、上市企业:冷库设备双寡头格局及全球制冰系统龙头

我国冷冻机设备制造企业的市场格局在2015年前后发生较大的变动,由原本的“中国四大冷冻机厂”格局转变为目前以大冷和烟冷为主导的市场格局。以2000年为界,在此之前,

沈阳沈一冷冷冻机有限公司、武汉新世界制冷工业有限公司、大连冷冻机股份有限公司(现“大冷股份”)以及烟台冷冻机总长(现“冰轮环境”)并称为“中国四冷”。

大冷股份和冰轮环境(原“烟台冰轮”)两家企业相继上市以后,沈阳“沈一冷”的冷冻机市场率就被挤占的比较严重,逐渐失去往日的辉煌。

2015年6月,大冷股份以6700万元的价格收购了大连冰山集团持有的武新制冷19%的股权以及三洋电机株式会社持有的30%股权,此后,武新制冷成为大冷股份全资子公司。武冷在正常年份的收入规模是3亿元左右,净利润规模在3000万左右;大冷收购武冷是上市公司平台整合集团冷链产业链的战略的一部分。

至此,“中国四冷”格局就演变成了以大冷股份和冰轮环境为主导的格局。

大冷股份和烟台冰轮是我国冷冻机设备行业的两大龙头,他们的主营业务包括冷冻机及相关配件的制造、销售,冷冻冷藏库的项目建造等。在大型冷冻冷藏项目的建造中,

国内基本处于大冷股份和烟台冰轮双寡头的局面;

冰轮环境在大中型冷库建设项目中占有

40%以上的市场份额

。大冷股份的业务还涉及制冷行业下游的冷链消费端,如展示柜、药品冷藏柜、自动售货机等,2017年还成功进军了

超低温远洋运输船市场。

(1)冷库双寡头之冰轮环境(000811)

①2017年营收34.52亿元,其中冷链准备占比40%