本文经授权转载自公号“上海译文”(ID:stphbooks)

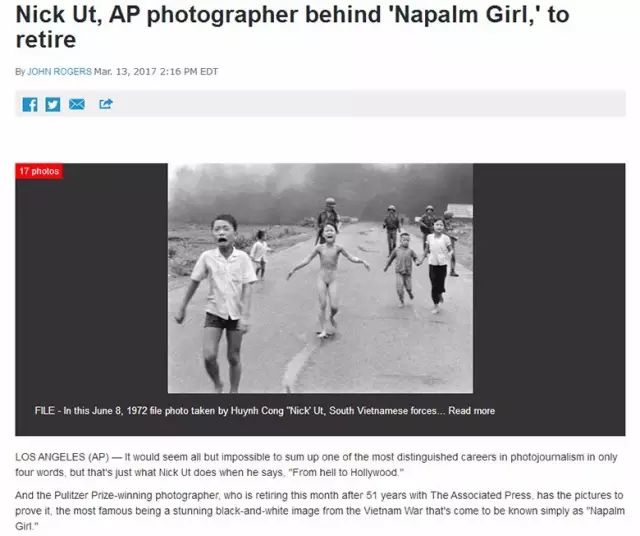

今年三月,美联社官方网站上公布了一则消息:著名的美籍越南裔摄影师、普利策奖获得者

黄功吾

(英文名:Nick Ut)宣布将在月内退休,结束自己长达 51 年的摄影师生涯。

您可能不太清楚

黄功吾

是谁,但我相信您肯定对上面这张照片

《战火中的女孩》

(Napalm Girl)有

印象。

|

|

|

“ 1972 年 6 月 8 日,一架南越军战机空袭怀疑敌方越共军的匿藏地,误投汽油弹至南越军队及民居。南越军队从后紧随一批受惊逃跑的儿童,包括九岁的潘金淑。受惊的女童一边逃离,一边脱下着火的衣服。”

|

拍摄下这张照片后,黄功吾发

现女孩的手、脚、身体多处被烧伤,立刻把女孩带到医院寻求治疗。受伤的女孩

潘金淑

经过大小 17 次手术,身体才慢慢复原。而她与黄功吾的再次重逢,已经是在 17 年后的 1989 年。当时潘金淑已经离开祖国越南居住在古巴。

当这张照片被发回国内,刊登在包括《纽约时报》在内的各大报纸头版后,整个美国乃至世界都沸腾了。在美国国内就此掀起又一股反战浪潮,人们举着印有这张照片的海报在白宫外抗议,要求政府下令从越南撤军。巧合的是,有评论认为,最初掀起反对越战浪潮的,同样是一张照片的传播,那就是 Eddie Adams 拍摄南越军官在西贡街道枪杀越共的照片。

1973 年 1 月,《关于在越南结束战争、恢复和平的协定》(即巴黎和平协约)签订。随后两个月内驻越美军全部撤出南越。

1973 年,黄功吾获得普利策奖。有人认为,这幅照片促使越战提前半年结束。

在回顾黄功吾与这张世界上最著名照片之一的故事时,有两个插曲可以关注下:

2002 年,人们从解密录音中得知,时任美国总统尼克松看到照片后勃然大怒,咆哮着说这张照片是“伪造的”。对此黄功吾回应说:“

对我及其他许多人而言,没有什么能比这张照片更真实了。它如同越战本身一样真实。

”

二是 2016 年 9 月,Facebook 发布声明,向之前因照片上有裸露的人体而封杀《战火中的女孩》一事表示道歉,并在 Facebook 上恢复了被删除的照片。

苏珊·桑塔格曾这样评论黄功吾拍摄的《战火中的女孩》:

“像 1972 年,占据

了世界上大多数报章头版位置的照片——一个赤身裸体、刚被美国凝固汽油弹喷烧的南越儿童沿着公路跑向照相机。她张开双臂,痛得放声尖叫——在激起公众对战争的反感方面,很可能比一百小时的电视广播的暴行起作用得多。”

桑塔格一针见血地阐述了新闻报道、新闻照片的传播威力,这一定程度上可以作为当时尼克松总统看到《战火中的女孩》时为何会大怒咆哮的解答:美国政府(期间经历了肯尼迪、约翰逊、尼克松、福特四任总统)在越战期间对新闻媒体实施的管制,面临着巨大的失败,而这种失败的结果,正在他白宫办公室的窗外实时上演着。

关于越南战争的电影很多,

《现代启示录》

(Apocalypse Now)、

《全金属外壳》

(Full Metal Jacket)、

《猎鹿人》

(The Deer Hunter)、

《野战排》

(Platoon)、

《生于七月四日》

(Born on the Fourth of July)都是个中翘楚。而还有一部电影,其切入点正是上面所说的越战期间美国政府对媒体报道的强力管控,那就是

《早安越南》

(Good Morning, Vietnam)。

|

|

|

早安越南

Good Morning, Vietnam

上映时间:1987

导演:

巴里·莱文森

(Barry Levinson)

主演:

罗宾·威廉姆斯

(Robin Williams)

福里斯特·惠特克

(Forest Whitaker)等

主要获奖记录:金球奖音乐喜剧类最佳男主角

|

1965 年,西贡,死气沉沉的军方广播电台由于新 DJ

阿德里安·康纳

的到来,突然变得生气勃勃。

阿德里安

幽默风趣的主持风格得到了士兵的热烈欢迎。然而他在节目中发表跟军方宣传相抵触的言论,最终遭到黯然下台的命运。

罗宾·威廉姆斯

饰演的“

阿德里安·康纳

”实有其人。他 1965 年到 1966 年间在越南服役,当时主持的节目名叫“

Dawn Buster

”(黎明克星)。

但现实中的康纳并没有充当新闻斗士和反战英雄,也没有被军方踢出电台,只是服役期自然期满。电影《早安越南》的剧本并没有完全按照康纳的真实经历来创作,他本人也认为影片只有 45% 是准确的,且歪曲了本人立场:他并不反战。

所以一定程度上,电影剧本可以说是围绕男主角罗宾·威廉姆斯重新设计而成;但不可否认的是,

《早安越南》

的内容深刻涉及了男主角和美国军方严苛的新闻审查制度之间的对立,也尖锐地揭露了战时官媒的运作内幕。

与大家分享从上海译文出版社

张秋

老师的评论文集

《正义的人质:极端年代的电影记忆》

一书中选出的章节

《电台播音室里的特殊战争》

,一起来看看

理想

——“早安越南”——与

现实

——“再见越南”——之间的那种无奈。感谢本文作者

张秋

老师授权刊发本文,如需转载

还请私信联系。

电台播音室里的特殊战争

文

|

张秋

摘自|

长江文艺出版社

《

正义的人质

》

(

有删节)

- 声明:刊发已获授权,

转载先请私

信联系

-

《早安越南》

的背景是 1965 年的

西贡。这一年是越战升级的一个重要转折点——约翰逊总统做出了最终抉择,使美国走上了大规模军事干预越南事务的道路。

美国首批 3500 名海军陆战队员,于 3 月 8 日在岘港登陆。到该年 9 月,驻越美军突破 20 万,伤亡也随之急剧增加——该年第一季度美军人员死亡 71 名,第四季度骤升到 920 人。该年美国国内每月的征兵人数为 5000 人,第二年更是在此基础上增加了将近 9 倍。1965 年 10 月首次有人当众烧掉了征兵卡,这一行为在游行示威者中带来了短暂的效仿热潮。

1965 年也是越战报道的一个重要转折点。尽管官方对于新闻的控制仍然很厉害——

《早安越南》

即侧重于揭露这一状况,但是美国民众已经开始从媒体中了解到战争的真相。

康纳作为军方电台的新任 DJ 从希腊被调到西贡。围绕他呈现了两大阵营:主管上司迪克、直属长官哈克均为他的敌对方,还有两名恪尽职守的新闻检查官,他们是官方新闻体制的代表;另一个阵营中,泰勒将军作为不拘一格降人材的伯乐,屡次为康纳撑腰。

康纳第一次上节目,加利克事先向他交代这里的规矩:

上节目前先把新闻稿从电传打字机上撕下来,但是对念的内容,国防部要先过滤,每条新闻都要经过两名检查官的检查,他们就坐在直播间外面

。……此时打字机上正在打印的新闻是:“约翰逊总统宣布美国驻越部队将很快从目前的 73000 人增至 125000 人。”这条显然是不能播的。

对于节目间播放的唱片也有严格限制,他劝康纳采用那些事先选好的。……

哈克罗列了在这里能被接受的作曲者名单,

鲍勃·迪伦

等人的歌曲“绝对不行”

。

康纳在节目中的“违规”现象,以及和上司之间的冲突愈演愈烈。画面中不断出现这样的情景:

打字机在忙碌地打印着一条又一条最新消息,两名新闻检查官熟练地用红笔把“不适宜”的内容划掉

。康纳在边上无奈而又讽刺地请求为他“留点什么新闻”,但当然不会有结果,他只能播一点四平八稳、不痛不痒的新闻。于是,他干脆告诉听众——“

节目里所有的新闻都要经过美国军方的批准

”,

这成了他节目里货真价实的新闻

。

电台的新闻战和越战一样,仍在不断升级。吉米酒吧发生了爆炸,当时正在里面喝酒看报的康纳,因为被团急匆匆地叫出来而躲过一劫。爆炸造成美军两死三伤——这是康纳来到越南之后第一次亲眼目睹越共的爆炸袭击,第一次看见美军的尸体,第一次感受到了战争的氛围。

他从打字机上撕下爆炸事件的新闻稿,径直走向直播间,被新闻检查官拦住:“你知道这个不能播。”

“有什么好检查的?我就在现场,为什么不能播?我要报道真相。”

迪克以“这篇稿子不是官方新闻”为由出面阻止,康纳反问:“

你怕什么?怕人们发现有战争在进行,要人们相信这里很安全?但不是。战斗不止在山上,城市里也有。

”

他虽然没拿新闻稿,但还是忍不住以自己的方式,突出使用了一连串的“

非官方地

”,来讽刺性地播报这起事件:“今天照官方报道是平安无事,但有一件‘

非官方地

’发生的事件是,一枚炸弹‘

非官方地

’爆炸,在下午两点半‘

非官方地

’摧毁了吉米酒吧。”

……

康纳那一句带着长长拖音的“早安越南”,再次回响在空中。他播放了爵士乐之王路易斯·阿姆斯特朗的《多么美妙的世界》,这时导演再次使用了音画对立的手法,观众看到的一组画面,是空中盘旋的美军直升机,刚刚走下飞机的新兵,爆炸的越南村庄,奔跑哭泣的越南儿童,美军在街头任意枪决越共,越南民众街头的示威游行……这首充满激情与乐观的经典歌曲,被称为 20 世纪美国流行音乐的圣歌,其实它在 1967 年才首次演唱,但是导演决定忽略这个错误。

战争仍在继续,并且不断升级。加利克和康纳告别时,向他心目中的英雄郑重地行了一个军礼。康纳留给他一盘录音带,不过事先提醒他带子里的内容“可能会惹麻烦”。

加利克在节目里播放了康纳录下的告别留言:“这次是‘再见越南’——没错,我已成历史。我有了回家的幸运机票,这是由五角大楼的朋友赞助的。还记得那些带你们去朝鲜的人吗?没错,是美国军方。即便在这里或者在其他国家所做的事是正确的,或许也不该由军队来做。”

《早安越南》的焦点,是康纳的愿望与现实之间的矛盾——他对于这场战争的愿望(也就是官方宣称以及灌输的愿望),对于在军方电台新闻自由、玩笑自由的愿望,对于和越南人交友甚至恋爱的愿望,最后证明,统统是不现实的。

康纳与越南人交友,面对的是不同的文化;他与军方电台之间的战争,面对的是自己的政府。哈伯斯塔姆在《媒介与权势》中以嘲讽的语气写道:“……

有更清楚的证据表明,如果政府无法对付越共的话,那它就是正在学习如何对付美国新闻界

。” 1965 年开始,美国大使馆每天下午五点举行的例行记者招待会,被称为“五点钟的蠢话”。军方发言人发布的消息无一可以确认属实。逐级上报的越共死亡人数被随意增加,所有的战斗都是美军的胜利,统一的调子都是光明就在眼前。

只有那些非官方御用的战地记者,才是最了解战争的人。1965 年 8 月,CBS 的电视记者莫利·塞弗去了海军陆战队集结的岘港。

塞弗并不担心他的报道具有爆炸性,他反倒担心它是否太温和,因为更丑恶的现实他还没写进去:士兵们往百姓藏身的地洞里扔手榴弹、燃烧弹(《野战排》中就有这样的情节)。替 CBS 工作的一名南越摄影师,一次试图阻止陆战队员这么干,因为洞里面有妇女儿童,为此他和士兵们发生了争执。他成功地救出了十几条人命,但这个“英雄故事”却惹恼了美国国防部,他们试图让公司解雇这名摄影师。

塞弗对战场上的美国人感到陌生,因为他发现胡作非为的正是这些人。CBS 决定播出塞弗寄回的录像带,其中陆战队员放火烧毁越南人的茅草屋、将村庄夷为平地的画面,是如此触目惊心。哈伯斯塔姆对此作了如下评论:“

这件事使人们犹如大梦初醒,它标志着一个时代的结束,一种天真无知的结束。

难怪越战较之 20 世纪任何事情都给美国人的心灵留下更深的创伤,也更尖锐地触及到道义和美国文化的问题。难怪它孕育出整整一代专事对影视片修修补补和修改史书的人。它所提出的问题并非越南人是什么人之类,而是我们究竟是什么样的人。……瞧瞧美国的孩子吧,年纪轻轻,纯洁无暇,我们的孩子啊,做那种事情,跟对方的士兵一贯所干的勾当一样,干得是那样无所谓。

那个我们与众不同、我们比别人更善良的神话到此结束了。

”