1

3月27日,《南京日报》报道了南京市仙林街道为新冠疫情隔离中的外籍人士提供“暖心服务”的事。据称,辖区内累计684名老外享受到了“包保服务”,一户一个工作组对口服务:

“有的‘老外’一次只买4片面包,确保每天吃新鲜的,我们就每天送上门。”

“‘老外’要喝桶装纯净水,一次性购买了4大桶,我们就帮他一桶一桶从小区门口扛到楼上。”

“有一位外国友人买了大件物品,没有电梯,我们硬是派了两个人抬上4楼、送进家里。”

“有个小年轻酷爱淘宝,我们有一天帮他送了20多趟快递……”

这些新闻本意都想说工作人员如何温和、耐心、暖心,体现出“以人为本,来者都是客”的宽广胸怀,但问题是,为什么千千万万中国人被隔离时,就都得“服从管理,大局为重”呢?

因而不必奇怪,消息传开后,舆论哗然,很多人开骂:“中国人就这德性,看到老外就换了嘴脸。”

这触碰到了中国人心底那根敏感的底线:为何要给予外宾超国民待遇

?

面对猝不及防的质问,仙林街道办事处工作人员否认优待了老外,对国人和外宾是“一视同仁”的,处于疫情隔离期间的中国居民会享受相应的服务。

这并不能就此平息人们的怀疑。因为很明显的,中国人并没有受到这样的优待,有人揶揄:“要全都提供这样的福利挺好,我也想有人每天送4片新鲜面包上门。就算是没疫情的时候,跑腿服务还得付费呢,现在大件都免费送到家。”

如果这还不叫“优待”,那么怎样才算优待?

当然,即便事实上优待了外宾,显然也是不可能承认的。“一视同仁”和“相应服务”本身就相互矛盾,微博上这一新闻下面,点赞最高的一条回复就疑问:“既然都是相应的服务,为什么非要这样的态度写出来呢?南京日报,这样不妥……”

或许可以这样解释:

国人和外宾,都依据身份享受“相应”服务

。在按规矩做事上,是一视同仁的。老外就是这待遇,没有超等,国人是那种服务,我们也没少做,能给你们的都给了,最多就只能这样。

2

这其实已经不是第一次了。在此之前就有报道,一位德国女婿在上海被隔离,要求统统满足,产生的垃圾是中国人的三倍——当然公平地说,那个隔离点对中国人也不错,还给哺乳期的妈妈熬鱼汤下奶。

更早之前,疫情重点刚开始转向防范境外输入的2月24日,《青岛晚报》报道,入境的韩国小伙李先生抵触隔离闹情绪,为了安抚他,隔离点的工作人员主动提出,可以帮他购买生活用品——当韩国人说想吃泡菜时,他们当天就去购买了四包泡菜。

这在当时就让很多人不舒服,有人将这归结为上海、青岛这两座城市共同的殖民地经历,认为是对外国人“奴颜婢膝”的“殖民地心态”使然。这涉及到中国人最痛苦的历史记忆之一:外国人在中国的土地上享有特权,而无视中国人的处境与感受。近代史上甚至还专门有一个术语“上海心态”(或译“上海意识”、“上海精神”),指在华的“老中国通”竭力在通商口岸维持自己的特权,反对过分考虑中国人的感情。

这赢得了不少人的赞同,但其实却似是而非,试想,即便有个别工作人员谄媚外宾,那如何解释系统性的工作组对口服务?显然,这是得到上级准许的制度化安排,如果说这是谄媚“洋大人”,那除非整个涉外系统都是如此——就前一阵外交上的“战狼”表现来看,也不像。

在我看来,这背后隐藏着

一个更深层次的中国社会心态:我们一贯以来就秉持着“内外有别”的两副面孔,区别对待“自己人”和“外人”

。

“中国警察网”图片:“西湖景区交警‘

英语服务队

’全方位服务外国友人”

3

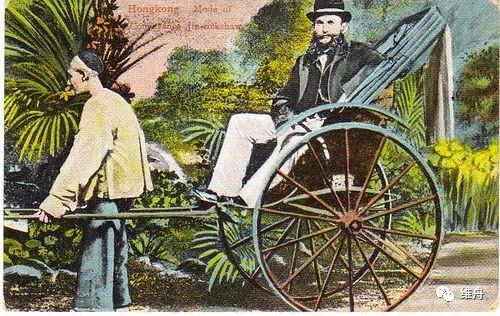

确实,近代在华的外国人往往被形容为犹如“身处一个舒适但全然封闭的玻璃箱”里,这在教科书里被广泛看作是中国的屈辱;但其实这并不只是因为我们打不过他们,因为即便在中国强盛的年代里,对外宾也同样优待。

这是一种远比“上海心态”更为深厚的“天朝心态”,希望通过给予外人超规格优待来“怀柔远人”,以达到“以德服人”的目的

。历代对边外蛮夷,为了劝诱其降服归顺,“诚心向化”,多赐予礼物、田地、农具等,予以优待。所谓“朝贡贸易”中,中国还礼的远比收受的多,其例不胜枚举。像这样的做法确实世所罕见,因此,曾两次随行出使明朝的日本商人楠木西忍曾由衷感叹:“(大明)真是空前绝后的大善政国家。”M.P. Charlesworth在其论文《古代罗马与中国印度陆路通商考》中发现,阿拉伯番商在唐代就“颇蒙优待”,他们虽然没有后来列强那样坚船利炮逼迫中国,但却得到了同样的待遇:“彼等既受保障,许建屋舍寺观于中国,居然在一定程度上享治外法权焉。”

在鸦片战争之前的年代里,曾在当时中国唯一对外交流的窗口城市生活多年的美国商人William C. Hunter在归国后写了一本《广州番鬼录》,充满怀旧:当时这些洋人虽然受困于十三行体系,在广州也常被看作避之不及的“番鬼”,但他们的日子着实过得相当不错。

这种既受歧视、排斥又受优待的处境相当微妙,他们也自嘲为“番鬼”,不以为忤,当运载茶叶回国时,这首诗道出了他们的心情:

再见了,茶箱;迎风扬帆,

并责备我们的耽延;

现在到了离别时,低声说“请,请”,

可怜的“番鬼”,全都舍不得离开!

这种优待并不是因为“奴颜婢膝”,恰恰相反,这是为了驯服陌生人。在1949年后,对日本战俘、美国战俘的改造,最明显地说明了这一点——“优待俘虏”当然不是因为俘虏还比自己更强。《苏联的知识分子》一书指出,

国家对知识分子的优待,正是为了让他们保持忠诚和顺从

。

十三行 陈铿油画

4

那么,如何解释内外差别?

这里先讲个故事:多年前我岳父母第一次登门造访,我爸亲自下厨,整治了一桌菜,他刀工极好,每道菜都精致又入味。席间真是宾主尽欢,岳母对我妈说:“老沈这么好的手艺,亲家母你太幸福了,天天都能有这样的口福。”一向耿直的我妈应声答道:“不瞒你说,我是托了你们的福才吃到,他平常轻易不下厨的。”

我妈不止一次向我说过:“你爸的脾气,我真是吃亏太大了。外人没有不说他好的,唯独对我不是这样;而我每次抱怨,外人又都觉得肯定是我不对——老沈为人这么好,怎么会呢?”

在我爸看来,这是很自然的事:

自己家里人,还讲究什么?客人才要特殊对待

。在我们乡下,越是重“礼数”的人家,越是好客,也往往越重面子。这和财力无关,像我小姨家里其实并不富裕,但“门头大”,每年人情开支从不吝惜,小时候我都很怕去她家,因为每次她都会倾尽所有,有时为了挽留你多住一晚,甚至不惜放出狼狗。

多年前,有一期《实话实说》里一位河南妇女讲述的故事让我印象深刻:60年代的灾荒之年,年末其父不知从哪弄到一袋面粉,姐妹俩都高兴坏了,全家热火朝天煮面食。正当此时,家里有客人上门,是她的老师,她一看就心都凉了,因为按照当地规矩,要由家主和客人先上桌吃,家里三个女眷只能等他们先吃完。饥荒之年,客人也难得饱餐一顿,吃了一碗又一碗,竟然前后吃了五碗之多!直到仅剩残羹冷炙。一家姐妹在灶口啜泣,永生难忘。

这位客人明明清楚还这么做,当然毫无廉耻,但其做法却是在这个“礼数”的规则之内的,

因为待客的“礼数”要求设法让客人满意为止,而在资源紧张且固定不变的情况下,无限制满足客人,就只能意味着无限制压缩家人的权利与需求

。与此同时,家里人即便如此都只能忍着,也可见这套规矩对人的束缚达到了何种程度。

这么做,换来什么?换来礼法制度下的“面子”,而这种面子建立在对方的尊重、诚心悦服之上。因而

这里面其实隐含着一个默契:主人的付出,是换取社会承认,是一份强加的人情债务,对方必须以感恩作为回报,有时就表现为主人优待客人、客人吹捧主人,如果打破这个默契,那是极为冒犯人的

。

1972年,意大利著名导演安东尼奥受邀来华,拍摄关于新中国面貌的影片《中国》。当时陪同他的朱黔生后来回忆,一路都提前数日做了精心安排,在必经的一个湖心亭里,“把附近里弄街道里一些年纪比较大的人都请来,免费让他们喝茶。基本上每一张桌子都坐满了人,所以拍摄的那一天里面真是热闹非凡。”当时为了选择哪一家工厂来让外国摄影队拍摄,也颇费了一番心思。最后选定上海炼油厂,因为炼油厂有大烟囱、有高炉管道,很有一些现代化工业的气派。最后,安东尼奥的摄制组倒是去了,却只拍了上班工人。