本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

问丨

北宋与明朝,在历史上创造了很多不可思议的失败,结局更是耐人寻味。那么一定要让两支弱旅,捉对厮杀,谁的胜率会更低呢?

这个问题非常好玩,但同时也非常值得一说。

因为北宋与明朝,无疑是古代大一统王朝中军事实力最弱的两个。

如果将他们放在一起来一场“菜鸡互啄”,你就会发现他们各自在技术和制度上如此不堪的原因了。

先说北宋的军队的弱体现在什么地方?

从历史的时间线来看,北宋军队在王朝建立后不久,就开始了衰败。

关键性的节点,基本上就从宋太宗继位后的抓权不放开始。这时的宋朝军队,不仅有五代时赵匡胤这批人留下的精锐禁军部队,还有很多地方诸侯培养的私家精锐班底。按理来说,有这样的底子的部队是不应该很差劲的。

宋太宗一方面继续将较好的兵源都拉入禁军供养起来,另一方面又对身处前线的将领们多有干涉。

至于那些五代诸侯留下的优秀将领,则以限制、打压和消耗为指导思想。著名的杨家将就是在这样的大背景下,被消耗掉的。结果自然是将领阶层首先被削弱掉,破坏力远超赵匡胤的杯酒释兵权。

宋高宗用出于心虚的控制欲 挖掘了宋军的战斗力

宋军就是以这样一种别扭的姿态,出征幽州,并在高粱河被辽军的援兵打的大败。

接着,对这种变化觉得并无不妥的宋高宗,又策动了规模浩大的是三路北伐行动。然而,已经被削弱了军官层,还处处受到限定节制的宋军,还是被没有悬念的击溃了。到了宋仁宗的时代,宋军已经没有了对辽国发起主动攻击的能力。当辽国人决心向南方进行战略推进时,宋朝方面搬出皇帝本人去压阵,终于收获了需要每年充值的城下之盟。

到了宋仁宗的时代,西夏崛起而宋军同样无法遏制。

宋军曾经三次罕见的主动出击,希望用一次决战胜利来解决西北边患。但每次都是先胜后败,让西夏人越战越勇。不得已之下,宋朝又拿出了每年充值的和平协议,免得孱弱的军力继续遭到摧残。

宋太宗针对武将阶层的结果 就是屁股上的箭伤

既然将领层已衰败,普通士兵自然也日渐颓废。

尤其是经历过五代的善战者被替换后,宋朝开始将大量因灾荒和破产而形成的流民、草寇都招入军队。也不管这些人是否适合训练、作战,反正是先壮大人数规模,维持表面平稳再说。恶果当然是军队数量越来越多,战斗力却越来越差。庞大的地方部队没法应付战争威胁,原本有限的精锐禁军必须继续扩招,还免不了在各前线来回奔波后被完爆。

具体到战术层面上来说,宋军的战场机动能力可谓是奇差无比。

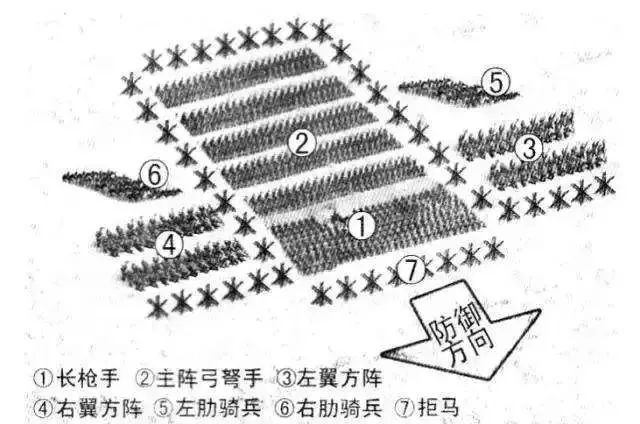

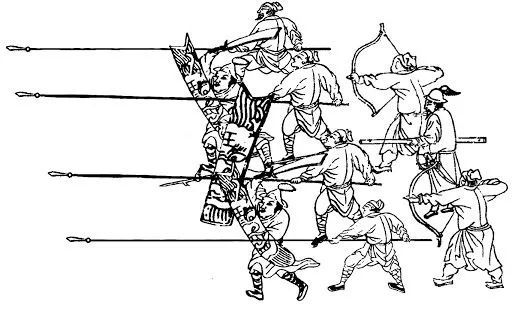

这还不是说他们的骑兵太弱,不能有效的进行独立作战。因为仅从步兵素质来考虑,宋军也是一支只能结阵防御,而缺乏攻势战果的部队。很多时候,明明已经构筑了防御阵地,还是很容易被敌人的步骑兵联合击破。纵使不断加厚前排重步兵的护甲,也无法解决军中8-9成人是弓弩手的窘迫。

宋军的基础步兵战术

当然,很多人将宋军的羸弱,单方面总结为骑兵不行。

但他们不理解为什么宋朝官营的马场,总是养不好优质战马。也不理解为宋军步兵屡屡被骑兵击溃的事实。很多宋朝之前的内地马场,完全有能力培育一定数量的合格战马。一到宋人接手,就突然难以为继,不得不发人深思。

接受校阅的宋朝骑兵

再说明朝军队为什么虚弱?

从时间线上来看,明军同样在很短的时间里就出现了衰败迹象。

很多人习惯性将明军战斗力的下滑起点,设置在1449年的土木堡之变前后。但如果看一看之前的历史表现,早在1401年左右的靖难之役中,明军的表现就非常差劲。作为朱棣叛军主力的北军,经常在战场上击溃数目庞大的朝廷南军。很多关键性打击,居然都是靠收纳的蒙古骑兵完成的。

但和北宋的情况不同,明朝军队首先衰败的不是军官而是士兵。原因就是朱元璋设计出来的奇葩卫所兵制度。

这种制度将军队的士兵全部限制在脚下的有限土地上,成为既要耕作又要服徭役,还要纳税的奴隶阶层。一旦入了军籍,后代还无法脱籍而去。这就让少数人利用权力,为自己迅速控制了大片军事份地,多数人却越发走向赤贫。除了少量成为逃脱的黑户口,大部分人过着一种带有沉重义务负担的悲惨生活。

明军步兵的素质同样不能高估

这样的恶果,在四周无强敌的时候还不明显。

朱棣时代的赫赫武功,主要就是靠数量优势去打击下分奔离析的蒙古小部落。并依靠带路党的帮助,暂时占据越南北部。但前者是很少有实际战果的武装游行,后者则在越南抵抗势力壮大后损失惨重。好在表面的光鲜还维持了一阵子,以至明英宗执政前期,还好大喜功的发动麓川战争。结果却是,明军连装备不如百年前大理军队的麓川土司兵,都打的非常吃力。

随着土木堡灾难性的惨败,明朝在初期保留下的武士勋贵集团也被重创。

他们还有着类似宋朝的文官独大制度,让这种损失成为了无法弥补的重创。此后的军官,多数都出生自地位低下的军籍人口,没有大规模指挥作战经验。

李如松为代表的明军将领 基本职责之一就是充当敢死队长

很多所谓的明朝名将,不过是能带着少数精锐冲锋的敢死队长。

例如从缅甸一路猪突到关外的刘挺,和从宁夏一直冲锋进半岛的李如松。还有王朝末年,能靠正规军组织,冲散农民军队伍的黄得功。那些稍好一点的将领,标准就是能练一支万人规模的合格军队。比如靠刷海盗走私集团闻名的戚继光和俞大猷。但要指望他们去赢得决定性的大规模战役,基本上是没有可能的事情。

戚继光的最大成就 就是在沿海对付海盗和走私犯

至于朱棣死后就羸弱不堪的骑兵,随着勋贵集团的覆灭就已经变得更加鸡肋。

宋朝时,好歹可以凑少许人马具装的重骑。明朝骑兵的重装部队,就只能从复刻前朝的兵书里去寻觅蛛丝马迹了。

此外,明军步兵的衰败程度,相比北宋可能都更加厉害。

这主要是因为明朝对麾下大兵的态度,比宋朝前任对军士的态度要恶劣许多。宋朝不断超发的货币,多多少少能给部队采购点劣质武器。明朝的同伙膨胀,就彻底断绝了士兵获得优良装备的希望。

骑着矮种马的明军精锐骑兵

明朝还有一点与宋朝的先辈们不同,那就是中央控制的禁军部队,居然比地方军更加不堪。一些部署在边境的地方军或土司领部队,往往成为明军中后期作战的主力。

这点就和宋朝总是靠禁军救命的现象,截然相反。明朝在历史上曾屡次企图重建自己的禁军力量,但都十分迅速的彻底完蛋了。这也反应了明朝皇帝期望建立更加高压的控制力,却收到了相反的效果。

表面风光的明朝禁军 实际上战斗力非常的差

好了,接下去我们就可以看看这场菜鸡互啄的可能性结果。通过上面的叙述,我们已经知道了以下细节:

1

宋朝的步兵往往只能结阵死守,而明军步兵也只有少量人可以进行指导性冲锋。

2

宋朝的骑兵非常孱弱,但明军骑兵中除了少量蒙古人外,更为不堪。

两者在历史上的表现,都是很难承受高质量骑兵和步兵的冲击。如若遭遇步骑协同的夹攻,则场面更加难看。

只有当对手是同样依赖远距离射击作战,才有坚守下去的勇气。没错!其实说的就是他们俩!

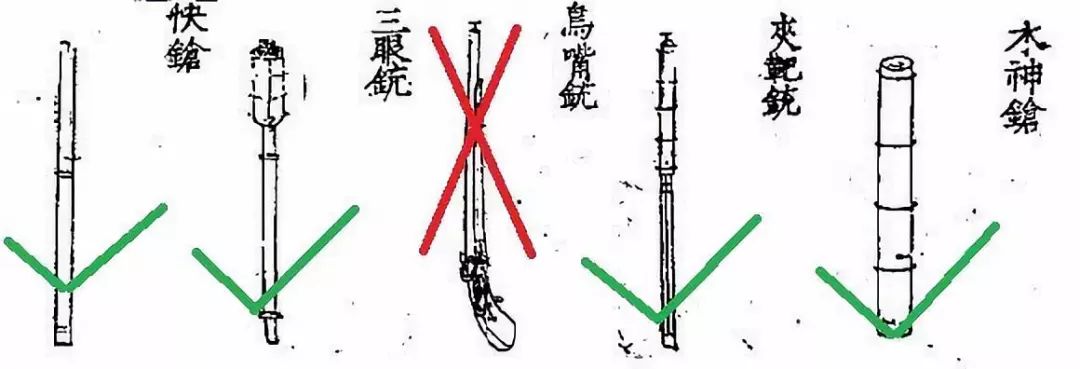

另外,这场菜鸡互啄不应该将1540年代后的明军算入其中。

因为从1540年代开始,明军逐步装备上了从西洋流入的新式武器。虽然这并没有促进其革新军制,对战斗力的提升也非常有限,但终究对数百年前的宋人来说,太不公平。

这是为了公平起见

至于具体的互啄对象,也不应过于笼统。取双方的平均最强者上阵即可。符合这些理想条件的就是

北宋的禁军与明朝的北方九边力量。

如果双方在狂野中厮杀,那么北宋方面会有更大赢面。

禁军部队会提前布置好三叠阵一类的防御阵型,等待明军来攻。明军则同样会让步兵依靠战车结阵,希望宋军主动来打。

宋军步兵往往依靠野战工事防御

明军步兵也不太愿意离开自己的车营

这就让前期的战斗成为骑兵间的较量。

由于宋军骑兵占据一定优势,完全有能力将明军的两翼驱逐出战场。但他们也无力攻克明军步兵把守的车营,会在弓弩和部分土质火器的齐射下,损失惨重。

之后,宋军会出动主力步兵进行更强的攻坚。前排重步兵与武将会在大量弓弩火力掩护下,尝试翻越车营。明军的防线将会承受很大压力,不得不由将领带着少量的家丁进行反冲锋。如果能遏制宋军的攻势,则有更多普通卫所军户会加入冲击队伍。但宋军往往会在最后方留下精锐骑兵构成的预备队,可以实施更为有效的突然性打击。

在战斗进行到白热化阶段后,宋军由于比明军的布阵更有层次和章法,自然也比明军拥有更高的胜算。

宋军骑兵虽弱 好歹也能组织起具装部队