本文经授权转自公众号网易公开课

(ID:open163)

一个读者留言说,几年前她在电子元件工厂做外贸员,经常与工厂里的流水线工人打交道。

他们大多很年轻,有的刚满18岁,每天站在流水线前干着相同的工作,从早8点到晚8点。

被问到“为什么在本该上学的年龄出来打工”,除去一部分人是因为家境贫寒,出于无奈需要贴补家用,

大多数人的回答是:上学太痛苦,不如打工赚钱来得容易。

在知乎的一个问题下,题主的两个朋友,一个因为不愿意背一本20页的手册放弃6000左右的销售工作,改去做月收入2000左右的服务员;另一个宁愿打游戏脏话游戏术语满天飞,也不愿意去图书馆丰富人生。

他疑惑,“

为什么大多数人宁愿吃生活的苦,也不愿吃学习的苦?

”

这问题的答案,有无奈,也该有反思。

生活的痛苦使人麻痹

学习

的痛苦

让人清醒

大多数情况下,人们受到生活的苦是被动的。

无论是否努力,无论是否抵抗,虽然生活的苦也会变化,但必须应对的这种苦痛,久而久之会让人变“习惯”。

被麻痹后,知道这样的煎熬一定会来,那等着应付就好了。

而学习的苦,是在于人要逼着自己开辟新的痛苦领域。

在生活的苦会如约而至的基础上,这看似是在给痛苦加码。

宁可习惯日复一日的痛苦,也不想被痛苦锤醒,是人想待在“舒适区”的惯性。

第一种心理背景,是延迟满足的能力低下。

这是种“甘愿为更有价值的长远结果,放弃即时满足的抉择取向”的能力。

20世纪60年代,美国斯坦福大学心理学教授Walter Mischel设计了一个实验,对象是幼儿园的十名儿童。

十名儿童每个人单独呆在一个小房间里,桌子上的托盘里放着曲奇饼、糖果、棉花糖。

研究人员说,他们可以有几项选择:

1、马上吃掉零食;

2、等研究人员回来时再吃,这样就可以再得到一颗棉花糖做为奖励;

3、孩子们可以按响桌子上的铃,研究人员听到铃声会马上返回。

结果,大多数的孩子坚持了不到三分钟就选择放弃;一些孩子甚至没有按铃就直接把糖吃掉,另一些盯着桌上的棉花糖半分钟后按了铃。

只有大约三分之一的孩子成功延迟自己对棉花糖的欲望,15分钟后,他们等到研究人员回来,得到了兑现的奖励。

急着吃糖,就像只愿沉浸在生活中不思进取——

延迟满足能力低下的人,更愿意满足于即时收益

。

眼前的生活虽然困苦,即便工资只有两三千,也是可见收益;而学习就像需要等待15分钟才能获得的奖励,需要付出时间成本,收益也是未来收益,虽然可以遇见但是不能立马得到。

“

预期决策思维

”的缺失,让人只看眼前好处,忽视当下苦痛背后潜藏的巨大价值。

第二种,是妥协于“低配”的适应性心理。

成长经历中,能被觉察到的、或是无意间接触的信息,都在无形中影响人当下如何思考,怎样反思以前的经历,如何对未来产生把控。

有实验人员将跳蚤扔进罐子里,它们跳起的高度是自己身高100倍以上。

但如果用一个玻璃罩罩住跳蚤,它们跳起的高度就只能保持在玻璃罩高度以下。

三天后,即便打开盖子,也没有跳蚤跳出来。

美国心理学家塞利格曼在1967年提出了“

习得性的无助

”的概念。

他把一只狗关在笼子里,一有铃声响,狗的脚下就有电流通过,并且无法躲避这种痛苦。

多次同样的试验后,铃声响起,即便在开通电流前打开笼门,狗也会选择倒地呻吟,即便可以主动逃避,它也选择等待痛苦来临。

Seligman’s learned helplessness experiments / virtualuniversity.in

大多数人避开了学习的苦,是因为曾经在学习上遇到挫折,于是内心暗示自己在这方面没有天赋。

在后来的人生中再次遇到需要学习的地方,

过往的经验让人第一反应是遵从生物的趋利避害的本能,将学习抛弃。

就像被玻璃罩局限的跳蚤、只记得电击痛苦的狗,

即使没有了障碍,内心深处仍有一个屏障,让自己无法逾越。

对归因的思维方式偏误,在很大程度上限制了一个人的潜在可能。

必须吃生活的苦

客观上限制了学习的条件

不得不承认一个更现实问题的存在:通过学习改变命运越来越难,所以很多人选择不吃学习的苦。

素质教育的压力下,课外教育的投入,也成了竞争力的资本。

有能力得到更优质教育资源的家庭,在良好的循环中,生活的苦相对增量只会更少。

同样的时间内,有条件的人可以把资源用在提升自我,而资源相对匮乏的人,时间已经全都用在了应付生活的苦上。

美国作家芭芭拉·艾伦瑞克为了探求贫穷的真相,隐姓埋名,体验低薪阶层如何生活。

她去了不同的城市,换了零售、清洁、老人服务等六种工作,最后发现自己陷入困局:

因为没钱,要住在偏远的地方 → 花费大量时间在上班路上 →

用于提升自己的学习时间和发现更好工作的机会越来越少

→ 想要做更多兼职来应对生活的成本 →

沦为工作机器,心理崩溃,选择放弃……

吃生活的苦,耗尽了时间、钱财、精力,让人没了吃学习的苦的机会。

而这种现状越加深,越会让人从环境找问题,而非自身。

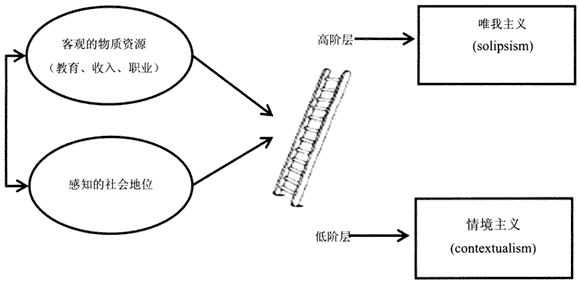

生活的苦,也有质量之分。有一些苦让人从自身寻找问题,选择利用反省的思维方式;另外一些,逼着人从环境找理由,陷于可能存在的威胁中,无法站在跳脱的角度进行反省。

高低阶层的不同认知倾向 / Kraus et al.,2012

常把生活的苦归咎于环境的影响,也渐渐让人不能理解,学习的意义不只在于改善生活。

读书带来的工具性价值有限却直观,而大多吃不下学习的苦的人,看不到它给人更高层面的存在意义带来的提升。

即便艰难

学习仍是改变的最好方式

没有选择吃学习的苦,在很大程度上会让人吃到更多生活上的苦。

有人在知乎提了一个问题:假设房间里有100个人,他们从18岁时带着100元钱的初始资金玩游戏,每一轮,每个人都拿出一元随机给另一个人,一直玩到65岁,最后100个人的财富分布会怎样的?

横轴标签代表玩家排序(非编号),排序越高的财富越多。初始时所有人的财富值相等,随着游戏的进行,财富值差距越来越大 / 城市数据团

游戏运行17000次后,社会财富的分配比例是:top10%的富人掌握着大约30%的财富,top20%的富人掌握着大约50%的财富,60%的人财富缩水到100元以下。

这结果从侧面验证了“二八定律”:80%的财富掌握在20%的人手中。

那么,努力的人生会更好吗?

假设这些玩家中有10人比别人加倍努力,获得1%的竞争优势,即赢得收益的概率比别人高出1%。