编者按

1988年我国正式启动了“火炬计划”,一批科技园区和高新区从那时候逐渐兴起;时至今日,各种科技园和高新区已然成为创新生态系统的亮丽风景。本文特邀请我国科技园区的早期研究者和实践者张碧晖先生撰写科技园区与产业创新的渊源及其思考。

40年前,“科学的春天”中一个重要的事件就是党中央领导的新技术革命挑战及其对策的大讨论。这次大讨论是全国人民,特别是科学技术界的一次思想解放,人们的视野有了跨越性的提高。

时任国家科委政研室主任吴明瑜说:我们最早从海外引进了工业园区(或科技园区)的概念,提出应该研究一下美国波斯顿128号公路周围工业区兴起的经验。128号公路周围主要是“二战”期间以及之后冷战时期依靠军工发展起来的。再一个是旧金山湾区,当地的企业多数是与高纯度硅制造的半导体及电脑有关,又被称为“硅谷”。原中共中央统战部副部长胡德平在《中国为什么要改革——思念父亲胡耀邦》一书中说,中国科学院物理所研究员陈春先提出了建“中关村科技特区”的设想,并于1980年10月23日成立了中关村首家民办科技机构——“北京等离子体学会先进技术发展服务部”,并提出“自筹资金、自由组合、自主经营、自负盈亏”的运行机制。1982年6月,中科院计算机所王德洪带领七名工程师办起了中关村第一家名正言顺的科技企业“北京市京海计算机技术开发公司”,特别是1984年11月,联想公司的前身“中国科学院计算技术研究所新技术发展公司”正式成立,这个国有民营的技术开发公司,它的PC机电脑产品已具有国际竞争力。

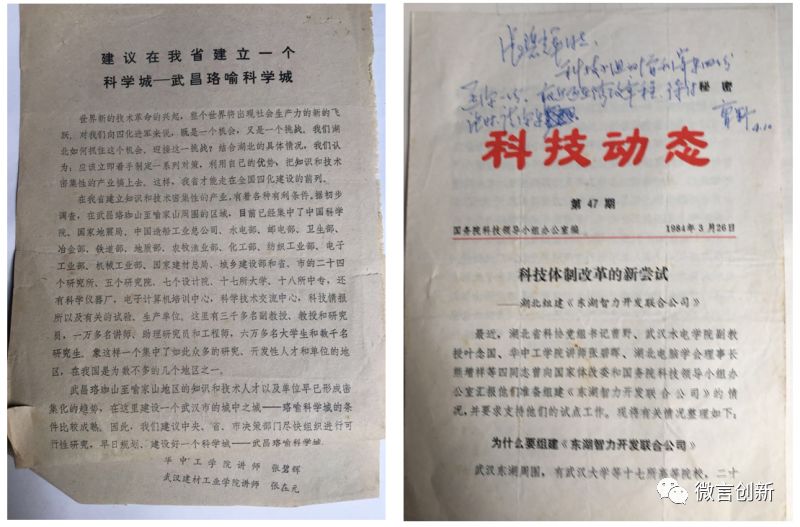

作为早期的科学学研究者,我对科技园区的引进、学习、参与和实践有比较完整的过程和深入的了解。1984年3月15日,《湖北日报》内参头条刊登了我和青年学者张在元(后任武汉大学建筑设计学院院长),关于“建议在我省建立一个科技城——武昌珞瑜科技城”的文章。1984年3月26号,国务院科技领导小组办公室编的《科技动态》刊登了我们在湖北《组建东湖智力开发联合公司》的建议,指出这是科技体制改革的新尝试。在同年6月组建的联合公司成立会上,我被特聘为董事。第一个建孵化器的是东湖开发区的杨念群,他在华中工学院(今华中科技大学)听了我讲的科学学课后,勇敢投入了创业。

1985年8月,我在参加英国科学促进协会年会时,科学学创始人贝尔纳的学生、英国皇家学会成员马凯送我当时热销的《剑桥现象》一书。我回国后立即组织翻译出版。1989年5月,我率团参加了在美国旧金山召开的国际科技园区第四次年会,原国家科委副主任吴明瑜称我是“中国第一个参加国际工业园区学术会议”的人(时任东南大学校长的韦钰教授在美访问也应邀列席了会议)。会后,我们应国际科学工业园主席的邀请,参观了设在美国亚利桑那州的国际科学工业园总部。1992年,我和杨新年编著了《开发区现象》一书,原国家科委常务副主任,号称全国“火炬司令”的李绪鄂为本书题写书名。本书系统地总结了30多年来世界各国发展高技术开发区的基本经验,特别是典型案例的分析。1993年,丹麦技术大学社会科学研究所主任、科学博士E•巴克提出“在武汉推动建立园区的领导人物是武汉市科委主任张碧晖。当时他对于科学管理和外国建立科学园的经验也进行了大量的研究。作为国际科学园协会的活跃成员,张碧晖能够设计新的方法为高技术企业的发展提供具体的支持,特别是其企业孵化器的建设在中国是最早的之一。”(《国外科技政策与管理》1993年第一期)。1990年我任武汉科委主任后不久,又兼武汉东湖新技术开发区主任,对科技园区有了更直接的实践。

科技园区和产业创新有什么关系呢?按照熊彼特理论,产业创新是产业突破的过程,任何产业结构都是一定需求结构、技术水平和资源结构的综合反映。

科技园区是一种通过重新构造、建设新的机制,促进技术创新与转移来推动本国经济发展,带动地区性社会进步,协调未来全球经济发展的重要途径之一。

以当年武汉东湖新技术开发区为例,当年我们利用开发区的平台,将华中工学院(今华中科技大学)的激光专业优势和邮电部武汉科学院的光纤技术吸引日本方面的合作,加上民营企业的灵活机制,寻求良好的转移与创新的“接口”机制。大力推进激光和光纤等高技术产业化和商品化。

大学和工业界的联合是科技园区的重要特征。

过去十几年里,在美国的许多地方,一是推动大学参加园区建设,没有斯坦福就没有硅谷,没有麻省理工学院也就没有128公路园区。我去过英国剑桥大学科学园,剑桥大学在上世纪八十年代通过与工业界的技术转移合作,形成了包括生化医药等产业在内400多个高技术企业群体,这就是有名的“剑桥现象”。

科学园区或者开发区,又常常称为综合功能园区,它的综合功能表现在园区内,围绕区域经济发展,科学、技术、文化、商业、政府、社会紧密联系起来,推动技术创新和转移,繁荣商业贸易,改善生活质量。其目的是在政府、商业、各种机构、大学之间建立紧密联系。以推动研究开发成果尽快进入市场,形成满足需求的新产业供给。

今天我们研究产业创新,应该认真总结和借鉴通过科技园区加强技术转移的经验。

但这也不是绝对的,科技园不一定是在大学周围,像法国的索菲亚•安蒂波利斯,日本的筑波城,我国的深圳科技工业园等,并不是单纯的依靠大学发展。总之,要抓住把技术转移和技术创新作为产业创新的发动机和新动能。

参考资料:

①

吴明瑜:《科技政策30年》,湖南教育出版社。

②

胡德平:《中国为什么要改革回忆父亲胡耀邦》,人民出版社。

③

张碧

晖、杨新年:《开发区现象》,北京理工大学出版社。

④

游建胜:《英

国科技政策与科学园》,厦门大学出版社。

责任编辑:刘小玲

张碧

晖,原中国科学学与科技政策研究会常务副理事长,曾任华中理工大学党委副书记,武汉市科委主任和中共武汉市委委员,在国内外发表论文100多篇,发表著述约20余部。

面向创新热点的讨论工具

提升科技创新服务,上海怎么办?

闻香识书 | 你还在做创新的“门外汉”?

数据时代的五种创新模式【上】

数据时代的五种创新模式【下】

新兴技术向产业演化的瓶颈到底在哪里?(上)

新兴技术向产业演化的瓶颈到底在哪里?(下)

将创新热传导到基层

“一带一路”战略中的科技外交

当代创新需重视R&BD和I&BD

关于上海科技创新的挑战和机遇的若干思考

(本文不代表微言创新观点。欢迎投稿、转载和商务合作,请联系

[email protected]

)