在新的历史时期,在我国经济进入新常态,国家加快推进去过剩产能、推进供给侧结构性改革,特别是当前

世界经济复苏乏力、矿业疲态不见转机、社会投资急剧减少、矿产品价格下跌、矿产勘查市场低迷的情况下,矿产勘查工作将何去何从?

在某种意义上说,国家经济社会发展对矿产资源的需求强度,决定着矿业发展的布局与规模。矿产勘查是矿业发展的物质基础与前提。矿产勘查工作景气与否,取决于矿业发展的状况与盛衰。因此,研究矿产勘查的形势与前景,必须研究矿业形势。

新中国成立以来,经过广大地质工作者的不断努力,截至2015年底,全国已发现矿产172种,其中能源矿产12种,金属矿产59种,非金属矿产95种,水气矿产6种。已发现具有查明资源储量的矿产162种。

正是依托这些矿产资源,我国从一个矿业小国发展成为矿业大国,成为世界上最大的矿产品生产国、消费国和贸易国。到2015年,我国拥有非油气矿山企业数量为83648个。2015年开采矿石总量(原矿量)为96.28亿吨,矿业总产值为为11735.62亿元。

我国因矿而兴的各类矿业城镇有400多座,矿业城镇人口约3亿人,是我国城镇体系的重要部分。同时建成了包括能源、钢铁、有色、化工、非金属及建材在内的比较完整的矿业及其原材料加工工业体系。

近十年来,尽管由于产业结构调整等原因,

全国各类非油气矿山企业从业人员由2005年的769.2万人减少到2015年的519.01万人。

但如果加上石油行业的200万职工,地勘行业的47万职工,以及中国地质调查局的正式职工近7600人,矿业职工仍有近700万人。

迄今,矿产资源仍然是经济社会发展的物质基础。矿业开发为我国国民经济发展与人们日常生活提供着95%的能源、80%的原材料、70%以上的农业生产资料。

但曾几何时,一路高歌猛进的我国矿业开始陷入困境,并且至今难见起色。那么,

到底应当怎么研判当前的矿业形势?导致矿业形势不振的原因究竟是什么呢?

目前全球及我国的矿业形势

近几年来,全球矿产品需求动能持续减弱,全球矿业形势呈现的下行趋势没有根本扭转,矿产品市场供过于求态势凸显,资本市场出现困难,矿业投资呈削弱、下降趋势,资源价格剧烈振荡,大宗商品及主要矿产品价格呈现高位下跌趋势。

我国的矿业形势难以独善其身。事实上,近几年来,除了大多数矿产品价格下跌,矿业产值下降,矿业开发利润空间严重缩水。同时,与行业“黄金十年”的景象形成对照:近几年我国社会资金投入地质勘查的热情明显降低,矿产勘查投入持续下降。

据国家统计局的数据,我国采矿业利润率从2014年的9.67%下降到2016年的3.68%,位居规模以上工业企业行业最后一名。采矿业固定资产投资从2014年的14681亿元下降到2016年的10320亿元,下降29.71%。

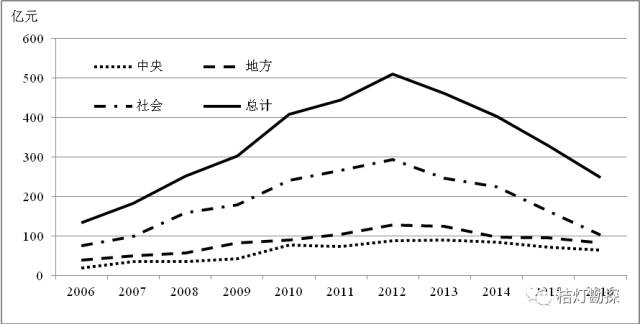

2006-2016年全国地质勘查投入对比图

另据国土资源部提供的数据显示,全国地质勘查投入从2014年的1145亿元下降到2016年的781亿元,下降31.8%。2013年,矿产勘查投入比2012年下降12.14%,2014年同比下降17.81%, 2015年同比下降19.66%,2016年同比下降29.08%,基本相当于2007年的勘查投入。

从今年上半年的数据来看,总体状况仍未呈现明显好转的趋势。

影响矿业形势下行的原因

造成全球矿业形势下行的原因很多,专家们的看法也不尽一致,但归结起来,主要有以下几个方面的研判:

(一) 经济发展与矿产消费的内在关系

经济学界曾根据统计数据总结出

两个规律

——

其一,能源消费与国家经济发展呈现一种线性增长关系。

就是说,随着经济发展,能源消费将一直呈上升趋势。无论是发展中国家还是发达国家,无论是能源消费总量还是人均消费,这种关系都相当清晰。而人们期待的零增长,到目前还没有显现。当然,由于消费理念的不同以及由于产业结构和产品结构的差异,不同国家在相同发展阶段人均能源的耗费量差异很大,但在完成工业化之后,能源消费速率呈下降趋势却是一个基本规律。

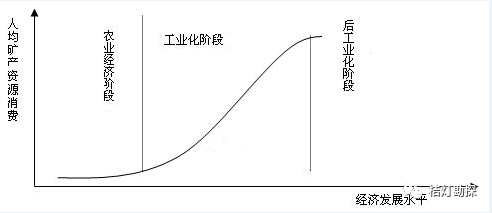

其二,与能源消费规律不同,西方学者曾根据西方发达国家的发展经验,特别是固体矿产资源消费与经济发展的关系提出一个S型的曲线关系,即“S形模式”。

工业化过程中人均金属消费量的“S”形模式

该模式认为,人均国内生产总值(GDP)与人均矿产资源,特别是人均金属消费量之间存在着很强的相关关系。即:随着经济发展,矿产资源消费呈快速增长态势,至工业化发展中期,矿产资源消费达到峰值,之后逐渐开始呈下降趋势。工业化基本完成的时候,经济结构就会发生重大改变,矿产资源的消费量就会降到很低。“S”形理论认为,随着经济发展,矿产资源消费呈现缓慢增长、快速增长、减速增长到零增长或负增长的“S”形演化轨迹。

不同国家、相同种类的矿产资源消费的起飞点、转折点和零增长点,对应与相对固定的人均GDP位置。依据这三个关键点,可将曲线划分为矿产资源消费缓慢增长区、快速增长区、增速减缓区和零增长或负增长区。目前,发达国家集中处于资源消费零增长或负增长区;中国等新兴经济体处于资源增速减缓区,印度和东盟处于资源消费快速增长区,许多发展中国家仍处于前工业化的缓慢增长区。

矿产资源消费“S”形规律揭示了从农业社会到工业社会再到后工业社会,能源与矿产资源消费的演变趋势。发达国家的经验表明,经济增长大都要呈现出“农业—轻工业—能源原材料工业—高加工度工业—服务业”的变化轨迹。 工业化初期,纺织、食品等轻工业比重较高,之后比重持续下降;工业化中期,钢铁、水泥、电力等能源原材料工业比重较大,之后开始下降;工业化后期,装备制造等高加工度的制造业比重明显上升。

另有资料表明,美、英、德、法等先期工业化国家人均钢铁、水泥消费在人均GDP大约10000美元时达到峰值,韩、日和我国台湾等新兴工业化国家和地区,在人均GDP大约14000美元~15000美元时达到峰值。而从美、英、德、法等先期工业化国家的经验来看,由于铜和铝等金属在基础设施建设中的作用不同,消费峰期到来的时间也不尽相同:铜大约在人均GDP20000美元左右开始下降,铝大约在人均GDP28000美元左右的水平才开始下降。

掌握这两个规律,即经济发展阶段与能源消费的线性关系、与金属等矿产消费的S规律,以及先进工业化国家走过的道路,对于我们理性看待当前矿业市场的回归以及判断未来我国能源消费需求与其他矿产资源的消费需求具有重要意义。事实上,作为世界第二大经济体、第一大能源消费国和近20种矿产消费的第一大国,中国经济发展对全球经济和矿业走势具有重大影响。

中国经济经过十几年的快速发展,人均GDP已经接近12000美元,伴随着城市化水平的不断提高、基础设施和社会财富积累水平的持续提升,中国已经进入工业化中后期阶段。 按照“S”形规律,我国矿产资源消费将整体进入增速减缓区。

(二)矿产消费及矿业发展具有周期性

20世纪,发达国家涉及9亿人口集中完成工业化以及战后重建,使全球矿产资源消费增长经历了第一周期(1945~2000年)。 目前,第二周期矿产资源需求仍处于缓慢上升阶段,预计在2020年左右进入平缓期。这一周期的持续时间,取决于新兴经济体经济发展速度、工业化能否持续进行,以及对矿产品的需求能否较快增长,但估计最终会在2030年前后结束。之后,随着印度和东盟等国家和地区进入快速工业化过程,全球矿产资源需求将进入快速增长的第三周期。

(三)发展阶段的变化造成矿产需求的此消彼长

中国地质大学(北京)徐铭辰教授曾根据矿产资源禀赋的不同,将各国分为资源短缺型、理想型以及资源富足型三种。通过对美国、加拿大、日本等国的实证分析发现,受资源禀赋、工业化发展、矿产品贸易、环境保护、全球经济周期等多方面因素的影响,美国、加拿大、日本等国家矿业产业的发展呈现出不同的周期特征,而不同矿业发展周期对矿产资源的需求变化很大。