6月23日,改编自莫言同名长篇小说的歌剧《檀香刑》,在山东省会大剧院举行了首演。这部歌剧经由山东艺术学院音乐学院历时六年打造而成,编剧莫言、李云涛,作曲李云涛,导演陈蔚,舞美设计刘科栋,灯光设计王琦,服装设计彭丁煌。

小说《檀香刑》本身是一部适宜用“耳朵”阅读的作品。莫言有意地使用韵文,采用了戏剧化的叙事手段,制造出了浅显流畅、冷酷夸张的叙事效果。以“凤头-猪肚-豹尾”的结构模式,分别以五个人的视角展现出事件的起因与经过,不仅将故事中人物的身份与性格完整的表现出来,还展现出相对应的语言风格。将一个千头万绪的故事讲述得时而毛骨悚然,时而柔情万种。

以1900年德国人在山东修建胶济铁路、袁世凯镇压山东义和团运动、八国联军攻陷北京、慈禧仓皇出逃为历史背景,用摇曳多姿的笔触,大悲大喜的激情,讲述了发生在“高密东北乡”的一场可歌可泣的农民运动,一桩骇人听闻的酷刑,一段惊心动魄的爱情。

华丽斑斓的语言、情感丰沛浓郁的文本,为歌剧创作提供了一种具有魔幻传奇色彩、怪诞戏谑、让人心生战栗感的气质,令其绝然有别于大多数歌剧。但同时,为了适应歌剧舞台创作的客观规律,文本必然要做大量删改。

例如剧本提炼出一个更为单纯的故事,基本以眉娘与她的亲爹、干爹、公爹之间的恩恩怨怨,生生死死为故事主线展开,贯穿始终。

例如删除了书中比比皆是的酷刑细节描述,“斩首”、“腰斩”、“阎王闩”、“凌迟”和本书最重要的“檀香刑”等。这些刑罚令人作呕处不仅因为它们施行方式的残酷,更在于它们都有一个共同点:以折磨人、摧残人的生理来达到震慑潜在分子,从而使看客们得到看戏般的冷酷满足。

虚化了对看似遥远、耸动的残酷刑罚的恐惧,着力点在凸显战乱动荡时代对各个阶层的人性碾压与操控。大厦将倾,内忧外患,谁也逃脱不了这时代的沉沦。这让每个观众都更有代入感。

歌剧对“听觉”台词中的残酷细节进行了删减,却转化为极其强烈的“视觉”台词——主创团队合力打造了非写实、非常规、造型奇特的视觉形式,予观众一番骨骼清奇的惊艳。

笔者能感受到主创团队在反复斟酌和取舍之后,避开戏剧审查、观众对原著残酷细节的接受度……等荆棘之地,寻找到了一条赋予鲜活魂魄、歌剧审美、亦通向原著的幽径。

好的戏剧视觉体验,会给观众一种细节遍地、浑然一体的范儿。

主创们将人生的思考与态度,对时代与社会巨大无朋的暗喻,放到了歌剧《檀香刑》中,建立起一个和谐统一、光怪陆离的视觉系统。

舞美设计刘科栋对大量非抽象的民间傀儡的“人体局部”素材,进行了超写实、扭曲夸张的现代处理。其风格样式既是扎扎实实的古朴造型,又融入了当代观念的后现代拼接。

以木刻傀儡为元素搭建的舞台装置,与角色之间是一个有趣的映射关系——一个人的行为和别人的无数行为同时产生,便产生了历史,有了恒远影响的意义。

灯光设计王琦在多场中故意压低光色,打造符合《檀香刑》故事发生的历史时期和社会背景——中国传统的浓墨重彩被蒸汽时代的滚滚浓烟熏得黯淡无光的时候,画面中的一切阴郁暗哑,只有几位主角被时代淹没的命运,在苦海厄雾中一冲一冒,偶然现出几抹或明丽或诡异的色彩,却也是转瞬即逝。

服装设计彭丁煌以传奇、荒诞的表现手法围绕暴力血腥美学的特点,在主要人物造型上夸张变形,将最丑陋的一面勇敢的揭露在观众面前,让观众一层层的去剥离这种病态美。在服装的材质上提取绳子、网等多种元素进行创作,对面料进行二度创作,制作出一种裹尸布的阴森感觉。剧中每个人都是被束缚住的,僵硬、被动、扯不断的关系。颜色上面以灰色调为主,表现一种当时封建王权和权力斗争的残酷性,折射出专制权力赖以存活的黑色土壤和阴暗法则。同时也有一种审丑的美学特征。

方寸舞台间,以一种特立独行的“旧”与“暗”,还原了“旧时代”的生态,告诉观众一个真实“旧社会”的运转。不仅仅是“压迫与被压迫”那么简单。有腐朽的黑暗,有伟大的情感,有民族的延续,有复杂的共生——一切皆怪诞而合理。

视觉造型上选择带有非常鲜明的中国地域特色的民间美术素材,如彩绘面人、提线木偶、针灸偶形、三寸金莲、太后之手、朝服纹样等。从中提取人体不同位置的局部形象,如手、脚、头颅等。舞台中心并置两组“万花筒”的铁皮装置,搭建一个强烈夸张的视觉体系,即有夸张的色彩、强烈突出的形象,又隐含表现主义和象征主义的色彩。

序 校场

用一个匍匐在地的提线偶形上半身,来体现出晚清末世的帝国下草民的状态,人轻命贱,在这个提线木偶的装置下,一切都是被一种无形的势力操控,小人物的命运笼罩在一种隐隐的不安定中。

舞台后区形象一直是浑浊不清的,图案节选自朝服的水纹图样,无限放大后像是一条条晕开的墨迹。木偶像是陷在一条满是污水的河里,无力挣脱站起,浊水中的人群,像是一条条淤泥里冒起的蠕虫,仰望着秋千。秋千上的眉娘一身不同层次的红衣,充满着原始的生命力,若幽暗中一抹霞光。

这像是一个寓言故事的开头,置于其中的秋千荡来荡去暗示了这种悲剧味道,虽然形象上似乎满是怪诞的喜剧色彩和自得其乐的宿命感。

一幕 眉娘家

一只硕大而精美的三寸金莲木刻造型,视觉夸张又极简,表达了眉娘的美艳和性感,亦呈现出旧时代卑微扭曲的女性地位,即便是大胆追求爱的眉娘也无法摆脱。

舞台后区光色影影绰绰,一团煞气笼罩在阴沉老辣的刽子手赵甲周遭,偶有一道寒光略过,犹如利刃隐隐的蠢动,又像猛兽狡黠的眨眼。魑魅魍魉的煞气,凸显眉娘一缕魅影的单薄与无助。此时小甲的不谙世事,反倒成了一点活泼的亮色,在煞气与魅影间来回穿梭。

二幕 县衙西花厅

湿热暧昧的气氛围绕着眉娘和干爹钱丁,相思苦恋的两个人缠绵悱恻,全不管如黑云压城的阴暗里,那些指指点点的人影和眼光。二人如胶似漆,如糖似蜜,直到面色铁青的夫人,带着两个巨大的面孔上场,把他们的私情摆到了世俗的桌面上来。

用两个与观众面面相觑、光色强烈对比的偶面,赋予了复杂的解读——看似谄媚与不屑,看似情绪万千又麻木不仁,看似冷眼旁观又游戏其中,把各色人等的喜怒哀乐、悲欢离合一一展现。对峙,逼迫,伴随着眉娘与知县钱丁的调情,是其父孙丙将受极刑的危急情势。一对情人被命运推到了各自阵营的前列。

三幕一 虚拟大堂

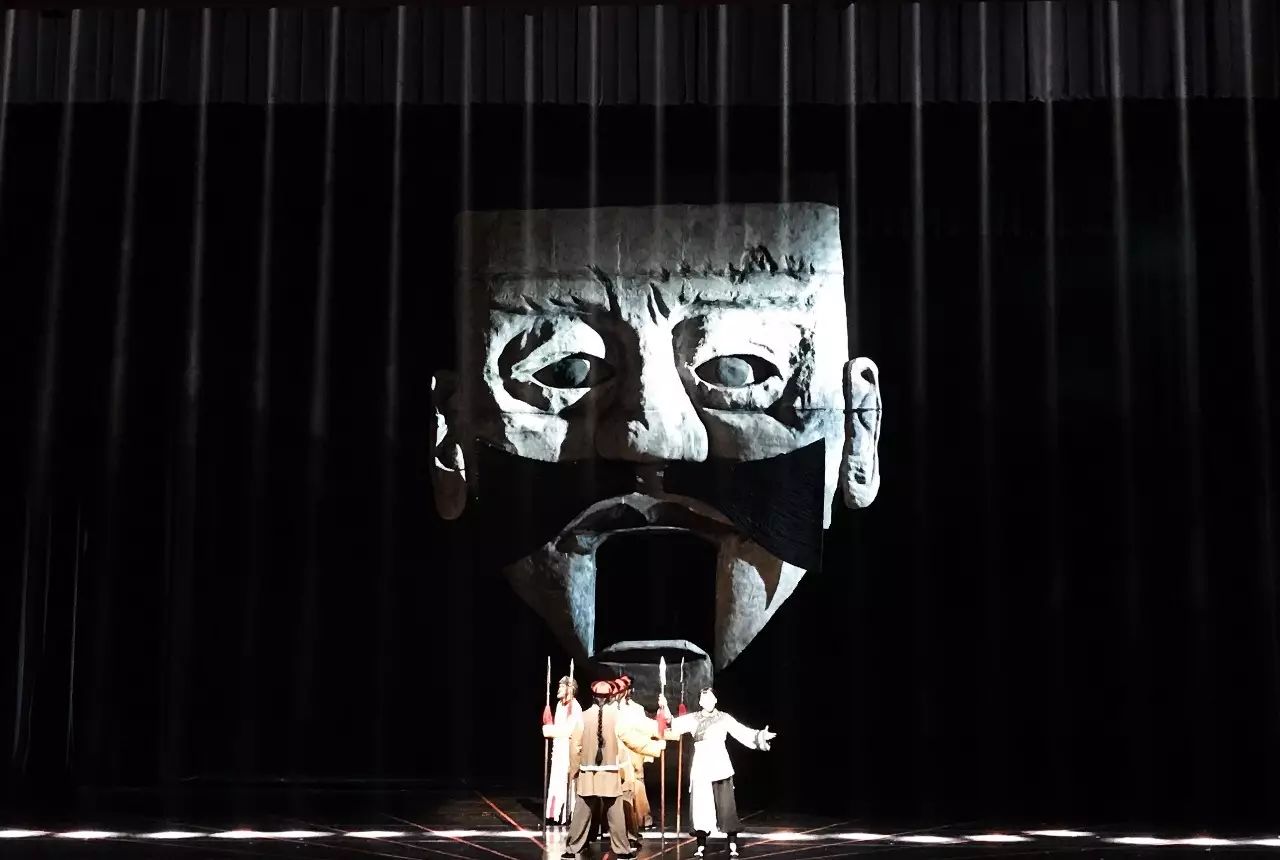

一个奸臣面谱的戏曲木偶巨面,可开启的口中琴书艺人(代替袁世凯)出现,庭审孙丙,一切都是那么怪诞不经,既是大英雄,又是小人物,在强大的物象重压下显得渺小脆弱。敢于愤而抗争、直面生死的总是极少数的。

三幕二 南牢监室

用几只倒垂巨型的木偶的手掌,以及长长的铜质护甲形成一个牢房的意象,长铜护甲就像是慈禧太后无处不在的掌控,提起的手指后变成了牢门开启,这都是高度假定性的。

光柱为牢,眉娘与一群叫花子,虽身手轻捷、行踪隐秘,却一身亮色,无法遁形。劫狱救孙丙的一群人如泥牛入海,一个接一个的被黑暗吞噬,只留眉娘形单影只,被钱丁夫人所救。凶残的命运将两个女人合围、挤压,困在一起的两个女人只能紧紧拥抱。

寒冷的内心里,眉娘对父亲血浓于水,心有灵犀,杜鹃泣血般发出悲鸣。

阴暗的死囚牢里,孙丙与小山子互诉衷肠,用生命中最后的时光相互取暖。两个小人物的身影面对狰狞的血盆大口却被拉长放大,变得威武不屈。但最终也难逃被送入血口的命运。

四幕 刑场

两只针灸点穴的人体巨偶,以正与侧的两个角度体现着中医的高明技艺,观众仿佛能听到穴位人偶的肢体关节吱吱嘎嘎的声音,其上如星辰如伤痕的穴位,连结下方正在施刑的檀香刑,严谨而残忍的相映成趣。这种诙谐有着骨子里的残酷,荒诞不经的现实被赵甲、孙丙和钱丁的死推到了高潮,令观者体验到人世间的大喜大悲。

孙丙已经完成了自己想要的涅槃,成为了众人仰望的英雄,但此时的他也已经油尽灯枯,如风中之烛,接着刽子手的参汤猛药熬油续命。几位主角相继粉墨登场,各人如同戏曲里的演员一般,生旦净丑、愚贤忠奸,个个浓墨重彩,盔明甲亮。他们在台上走马灯似的演出,成就了各自心中的杀身成仁,尽忠报效,但最终一切还是不可挽回的归于黑暗。

尾声

结尾是视觉的一大华彩。一双双提取自木偶、面人、面谱的呆滞的“双眼套娃”,木然凝视着前方。眼睛的细节皆不一样,像极了注视着舞台上、人世间的凡俗你我。

四道通台的雪片装置,纷纷扬扬埋葬了刚刚发生的滚热血泪与污脏腌臜。命运的铁幕已经落下,台上台下观众目睹了一场宏大的葬礼,它埋葬的不仅仅是逝去之人,也警醒着观者。

莫言在《檀香刑》后记中谈到,他在步入写作这条道路上,有两种声音不停的徘徊在脑海。第一种声音“节奏分明,铿铿锵锵,充满了力量,有黑与蓝混合在一起的严肃的颜色,有钢铁般的重量,有冰凉的温度,这就是火车的声音,这就是那在古老的胶济铁路上奔驰了一百年的火车的声音。”

第二种声音就是“流传在高密一带的地方小戏猫腔(茂腔)。这个小戏唱腔悲凉,尤其是旦角的唱腔,简直就是受压迫的妇女的泣血哭诉。高密东北乡无论是大人还是孩子,都能够哼唱猫腔,那婉转凄切的旋律,几乎可以说是通过遗传而不是通过学习让一辈辈的高密东北乡人掌握的。”

铁路与猫腔,近代与封建,现代文明与传统艺术,是莫言在《檀香刑》中贯穿全文的两大意象。前者传递出民间文化的独特魅力与对广大底层群众的深深同情,后者体现出西方文明对中国的入侵与对人民遭受磨难的叹息。

舞台上并置各传统木刻傀儡局部与铁皮材质的万花筒,刘科栋的设计十分贴合剧作家的初衷。也因其材质,像冷血的弹壳,像废弃的管道,像工业化的产物。灯光对铁板的反射倒映在天幕上几道混沌不定的虹光,倒是神来一笔。当然这需要灯光设计的严格把控。

只是笔者认为这两组所谓万花筒的造型、尺寸、比例、功能应再加以推敲。

歌剧《檀香刑》有一种节奏感,一切貌似有条不紊,人物命运各自合理的运转、交织。从小人物再到大时代,它们相互作用释放出强烈的不安定的信号,似万劫不复的前夜,无形的和有形的,强大的和弱小的,整体的和个体的……,这些都传递出复杂的辩证讯息,在对抗与顺从、真实与虚幻、残酷与温情等等这些相互冲撞的人物命运中,在强权末世的时代裹挟下、推动着情节发展向黑色幽默的悲剧结尾。

主创们关注人类的命运在乱世的跌宕沉浮,以中国古典造型语汇来映衬残忍无比的酷刑,也用现代的手法沟通起当代的舞台审美。夸张怪诞的视觉组合,来明示着隐藏于其间的深刻哲理,即是人性置于强权下的异化。

人的形象是沉浮在重重魅影中的,他们的奋力挣扎,终归要被拖入时代的群魔乱舞中,而舞台上各种象征残酷宿命的物体形象,则会被放大、扭曲和重塑,以各种匪夷所思的形状呈现出来,所有物体都不是它本来该有的样子,所有的物体都会变成刑具,来驱赶、碾压、肢解和撕碎舞台上的人。

主创以充分的自觉和自信,完全进入了一种饱满热烈、浸透着中国乡土气息的叙述腔调,看不到相似的身影,看不到艺术家的个体。有种与戏文互渗透、相成就的恣肆潇洒。

莫言写活了以山东高密为表象的华夏众生,朴质文字散发着浓浓的土壤气息,却滋生出荒唐辛酸的百态万物,氤氲起古今如一的末世之相。

而这么硬气、丰富的戏剧味道、有这么苍凉戏谑的生命力,好久没在中国原创歌剧舞台上看到了——一如眉娘额前一唱一摆就花枝乱颤的小屁帘,腰间拂摆的紫红穗,如三寸金莲木刻的裂痕细节——突如其来的撞上了人心。

主创们合力同谋了一曲浓墨重彩凄怆高亢的猫腔传奇,同叹了一声大厦将倾无力回天。

在发布了舞台剧照后,有不少人评价:有点恐怖,有点吓人。

人类寻求安全感,反过来又会被安全感所奴役。

每个人都有趋利避害的本能,没有人愿自觉地去寻找黑暗,寻找痛苦。但与国家,民族,历史中发生过的真实相比,戏剧永远不是最吓人的。

不只是国家与国家之间的战争,不只是历史与时代的撞击,更是关于人类本性中的冲突与黑暗。

在《檀香刑》中,所有的人都具有两面性,令人爱恨交织。道德与欲望,嗜血与执着,大义与自私。危机随时会出现,而危机的根源,正是在于人类自身。

不美好,血淋淋,离合聚散、浮沉生死,危险和残酷恒在,牺牲与传承相辅。激情昂然入云,终于归于哑然无息。

笔者认为在极端崇拜物质的年代,在缺失信仰的年代,很需要这样一部作品。

作者:赵妍

摄影:祥云印象粟国光

责编:赵妍

媒体合作平台