本文主要介绍了大规模高质量二维过渡金属二硫化物(TMDCs)的批量生产挑战及最新研究成果。研究者提出了一种二维Czochralski(2DCZ)方法,用于可靠地生长厘米尺度的单晶MoS₂晶畴,建立了大规模二维液体前驱体并降低了成核密度,实现了类似Czochralski工艺下生长大规模二维TMDCs。该方法包括预沉积、蚀刻、共晶反应、大规模生长等步骤,所生长的MoS₂晶畴具有超低的缺陷密度和高迁移率。文章还介绍了研究成果的图像和实验数据,以及应用前景。最后,上海昂维科技有限公司提供相关材料和加工服务。

目前面临的挑战主要是合并单向排列、大小不同的晶域,但平移晶格的不完全合并区域会带来较高的缺陷密度和较低的器件均匀性。最近的研究报告了通过化学气相沉积(CVD)成功生长晶圆级MoS₂单晶的方法,但存在成核密度高和生长速率慢的问题。

该方法通过引入固-液-固(S-L-S)过程,实现了多晶MoS₂向单晶MoS₂的转变。所生长的MoS₂晶畴具有超低的缺陷密度和高迁移率,促进了二维半导体从器件到先进集成电路的应用。

该公司致力于为广大老师和同学提供高质量的服务,包括提供高质量h-BN单晶等。

为了方便各位同学交流学习,解决讨论问题,我们建立了一些微信群,作为互助交流的平台。

2.告知:姓名-课题组-研究方向,由编辑审核后邀请至对应交流群(生长,物性,器件);

欢迎投稿欢迎课题组投递中文宣传稿,免费宣传成果,发布招聘广告,具体联系人:13162018291(微信同号)

成果介绍

大规模高质量二维过渡金属二硫化物(TMDCs)的批量生产是二维器件工业制造中的一大挑战。目前,二维材料晶圆级高质量结晶的策略主要是合并单向排列、大小不同的晶域。然而,具有平移晶格的不完全合并区域会带来较高的缺陷密度和较低的器件均匀性,从而限制了二维材料的应用。最近的研究报告了通过化学气相沉积(CVD)成功生长晶圆级MoS₂单晶,该方法将大量的微米级域与单向对齐相结合。然而,多种子生长方法由于不完美的拼接,会产生平移晶界。作为替代方法,通过单一核的合成方法在宏观尺度上生长出晶圆级单层单晶,提供了另一种可行的途径。由于CVD的高成核密度和慢生长速率,基底上的域间竞争导致TMDC域只能生长到毫米级。对于大规模单晶石墨烯,采用单一种子生长方法已取得一些进展,方法是通过降低成核密度并加速生长速率。然而,由于TMDC单层的边缘形成能和成核能垒远低于石墨烯,因此采用类似的单一种子生长方法仍未实现大规模单晶TMDC单层的生长,这使得抑制成核密度至极低水平变得极为困难。

液体前驱体结晶是半导体制造中高效的大规模单晶制备方法。液体前驱体,如钼酸钠或钨酸盐液滴,因其低熔点被引入以促使TMDCs(过渡金属二硫化物)的生长。然而,由于液体前驱体的润湿面积较小,并且在传统基底上成核密度较高,使用L-S反应仅能获得亚毫米尺度的TMDC域。因此,建立大规模二维液体前驱体并降低成核密度,是类似Czochralski工艺下生长大规模二维TMDCs的关键前提条件。

有鉴于此,北京科技大学

张跃院士和

张铮教授

提出了一种二维Czochralski(2DCZ)方法,用于可靠地生长厘米尺度的单晶MoS₂晶畴。具体而言,引入了一种固-液-固(S-L-S)过程,使得多晶MoS₂成功转变为单晶MoS₂。首先,通过氧气与预先沉积的多晶MoS₂之间的蚀刻反应及退火过程,在熔融玻璃基底上形成大规模的二维液体前驱体薄膜。然后,通过超快速的硫化过程,在原子级光滑界面上获得大面积的MoS₂晶畴。所生长的MoS₂晶畴的尺寸为1.5厘米,且具有超低的缺陷密度(2.9×10¹²cm⁻²)。此外,低成核密度减弱了MoS₂薄膜与基底之间的粘附力,借助去离子水,促进了超清洁、快速和高质量的转移过程。场效应晶体管(FET)阵列的平均迁移率为55 cm²V⁻¹s⁻¹,且变化率低至15.9%。短通道FET实现了高饱和电流(443.8μAμm⁻¹)。所实现的最佳迁移率为105.4 cm²V⁻¹s⁻¹。MoS₂薄膜的高质量和均匀性使得FET阵列展现出令人印象深刻的电性能,从而促进了二维半导体从器件到先进集成电路的应用。

图文导读

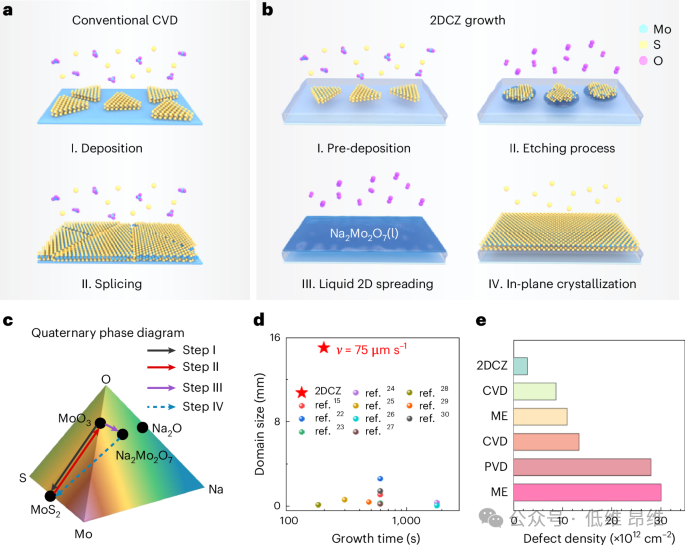

图1:用于大规模、高质量MoS

2

晶畴的2DCZ结晶。a,MoS

2

生长的传统CVD工艺示意图;b,2DCZ生长工艺示意图。I.预沉积MoS

2

的传统V-S工艺。II.O

2

-辅助蚀刻工艺。III.液态共晶前驱体二维薄膜在熔融玻璃上扩散和汇聚。IV.在硫气氛下大规模生长2DCZ。c.2DCZ的Mo-O-S-Na四元相图:从MoO

3

到MoS

2

、从MoS

2

到MoO

3

、从MoO

3

到Na

2

Mo

2

O

7

和从Na

2

Mo

2

O

7

到MoS

2

的箭头分别表示硫化、氧化、共晶反应和平面内结晶过程。d,2DCZ方法的基准比较:显示了各种报告中实现的最大畴尺寸及其相应的生长时间。e,通过机械剥离(ME)、物理气相沉积(PVD)、CVD和2DCZ实现的MoS

2

缺陷密度比较。

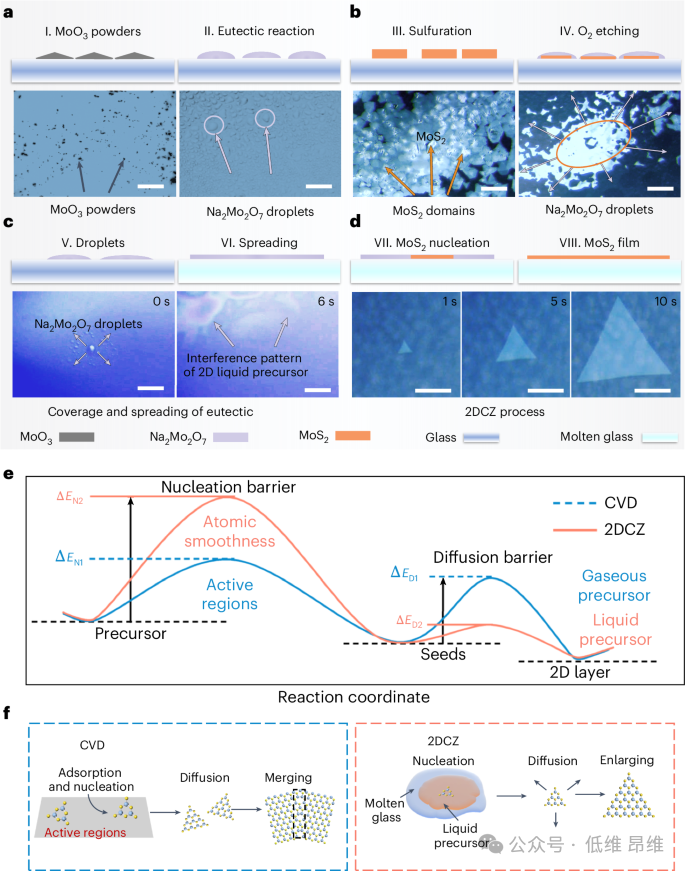

图2: 2DCZ机制。示意图(上)和原位成像(下)。a,MoO

3

前驱体的熔融和共晶反应。比例尺,500μm。b,MoS

2

晶畴的预结晶和氧气蚀刻。比例尺,500μm。c,共晶前驱体的覆盖和扩散。d,从一点开始结晶,实现超快大规模MoS

2

薄膜生长。比例尺,300μm。e,CVD生长与2DCZ能量波动进展的比较。蓝线代表CVD,红线代表2DCZ。f.传统CVD、阶导外延和2DCZ的不同界面相互作用。

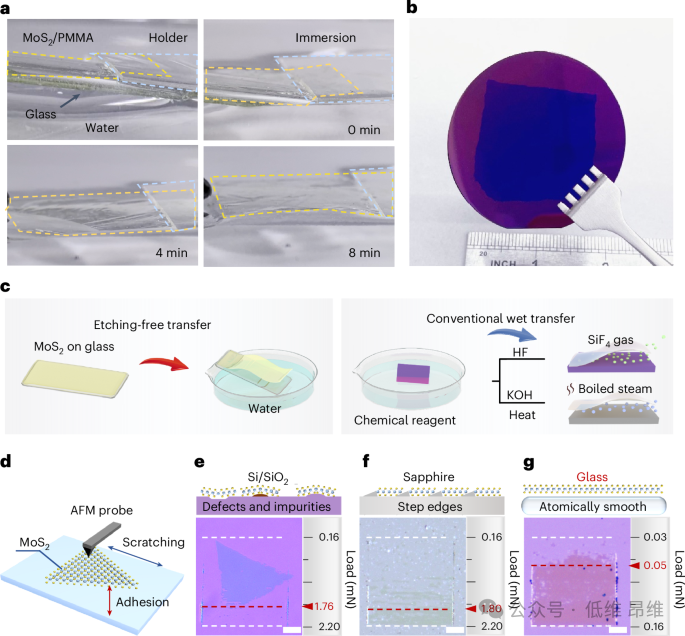

图3:MoS

2

与基底之间的转移和附着力a,自动高效转移过程的照片b,转移到两英寸硅晶片上的MoS

2

薄膜的照片c,与传统湿转移方法的比较。传统方法需要使用化学试剂进行转移,而我们的MoS

2

可在无蚀刻环境中通过水张力自发分离。d、纳米划痕测试示意图,其中原子力显微镜探针往复运动,加载的力与施加的电压成正比。e-g,不同基底上的纳米划痕测试结果;三个绘图区域都是40×40μm

2

,右侧插图显示了二氧化硅/硅、蓝宝石和玻璃表面负载的归一化比较,顶部显示了表面示意图。比例尺,10μm。加载的力从上到下递增。

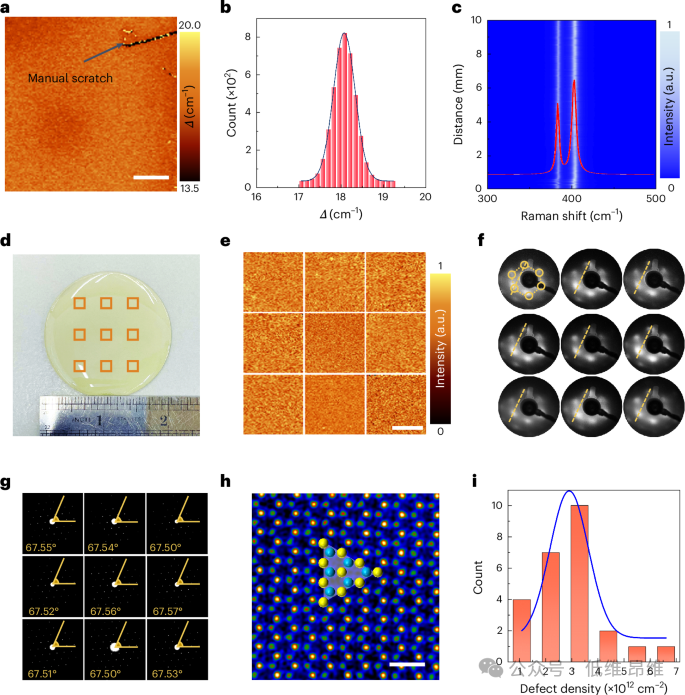

图4:MoS

2

的均匀性和晶体质量的表征。a,拉曼图谱显示了转移MoS

2

薄膜的峰值差异(

和

和

之间);用镊子划出的黑线标出以作比较。比例尺,500μm。b,制图区拉曼峰值差的统计分布(4,000个拉曼光谱)。c,拉曼线扫描等高线图,覆盖一厘米长度范围。d、两英寸MoS

2

硅片的照片。e、MoS

2

在d中标记位置的PL图谱。f、MoS

2

晶畴的LEED图样,面积约为6×6 mm

2

,在80 eV下拍摄,电子束尺寸约为1 mm。圆圈表示明显的衍射点;虚线表示描述材料均匀性的辅助线。g,6×6μm

2

区域内九个点的选区电子衍射。比例尺,2μm。h,MoS

2

的高分辨率HAADF-STEM图像;插图为原子排列示意图。比例尺,0.5nm。i,统计条形图,显示HAADF-STEM图像中观察到的缺陷密度。曲线是根据缺陷密度统计数据得出的高斯拟合曲线。

之间);用镊子划出的黑线标出以作比较。比例尺,500μm。b,制图区拉曼峰值差的统计分布(4,000个拉曼光谱)。c,拉曼线扫描等高线图,覆盖一厘米长度范围。d、两英寸MoS

2

硅片的照片。e、MoS

2

在d中标记位置的PL图谱。f、MoS

2

晶畴的LEED图样,面积约为6×6 mm

2

,在80 eV下拍摄,电子束尺寸约为1 mm。圆圈表示明显的衍射点;虚线表示描述材料均匀性的辅助线。g,6×6μm

2

区域内九个点的选区电子衍射。比例尺,2μm。h,MoS

2

的高分辨率HAADF-STEM图像;插图为原子排列示意图。比例尺,0.5nm。i,统计条形图,显示HAADF-STEM图像中观察到的缺陷密度。曲线是根据缺陷密度统计数据得出的高斯拟合曲线。

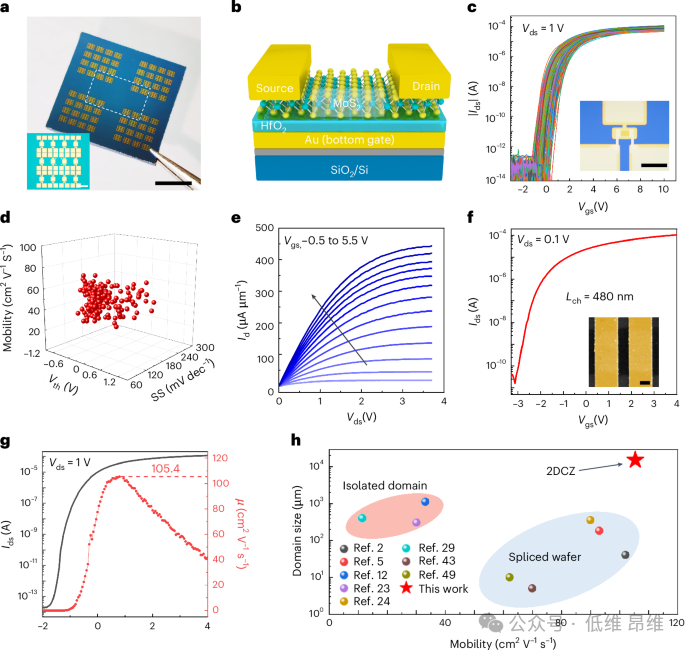

图5:MoS

2

FET的电子特性。a,制造的MoS

2

沟道FET阵列(64×24)的照片。比例尺为5mm。插图显示了由24个场效应管组成的阵列单元。b,MoS

2

FET的示意图,底部栅极为金,电介质为HfO

2

,接触电极为Cr/Au。c、来自a中标记区域的185个场效应晶体管(共192个)的传输特性;插图为单个场效应晶体管的光学显微照片。I

ds

,漏极-源极电流。d,SS、迁移率和Vth的统计分布,其平均值分别为110 mV dec

-1

、55 cm

2

V

-1

s

-1

和0.2 V。e,短沟道场效应晶体管的输出特性,V

gs

从-0.5 V到5.5 V,步长为0.5 V。f,Vds=0.1 V时短沟道场效应晶体管的传输特性。插图显示了制备的短沟道场效应晶体管的假彩色扫描电子显微镜图像。比例尺,500 nm。g、在相同衬底上以Bi/Au作为接触电极的长沟道场效应晶体管(L=16μm,W=5μm)的传输特性和迁移率。h,2DCZ生长方法的基准。符号描述了这些报告中的最佳迁移率和可实现的最大MoS

2

晶畴尺寸。红色和蓝色区域分别表示孤立畴和拼接晶片估计的两种生长策略。

文献信息