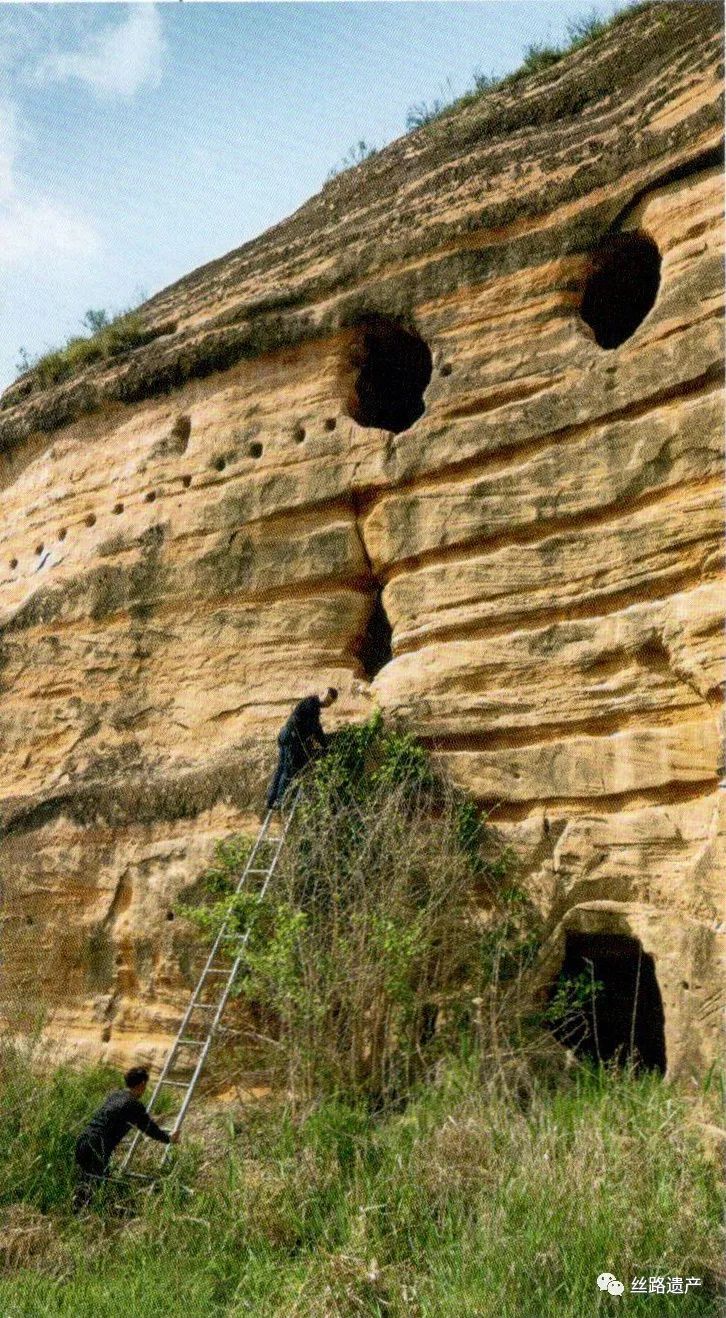

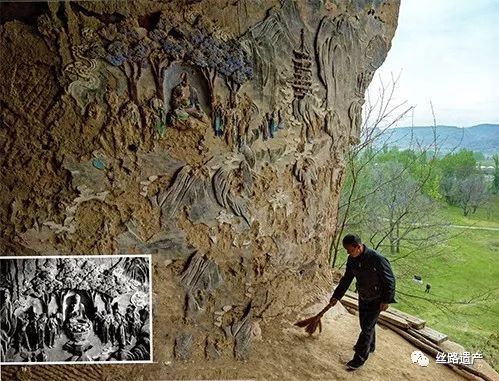

图1:这是泾川百里石窟长廊中规模最大的罗汉洞石窟群的一部分。它以260余窟龛的规模成为长廊中最大的石窟群,清朝诗人李植元写过一首七言律诗描述罗汉洞石窟:“佛阁高浮碧水涯,氛浓团殿散睛霞,登峰放眼藤萝洞,千顷琉璃十丈花。”主窟内现残存宋代泥塑彩绘高浮雕艺术,这种艺术在敦煌、龙门、云冈等著名石窟中都难以找到。上世纪20年代前来考察的美国宾夕法尼亚博物馆学者霍勒斯·杰恩曾评价:“罗汉洞在当时曾是一处很有名气的佛教活动中心。”罗汉洞的主窟为中心塔柱结构,这是早期洞窟普遍的建筑结构。

图2:罗汉洞石窟中心窟剖面绘图。此图描绘的是窟内中央佛造像(释迦牟尼佛与胁侍菩萨)还没有被毁前的状态。中心窟有4根方形柱支撑窟顶与地面,方形柱上有彩绘浮雕的佛像与天王像。柱子之间为高约1米的方形石坛,石坛中央就是佛造像。

泾川石窟长廊可能是中国石窟群分布最密集的区域

虽然说在中国,甘肃以石窟寺众多而闻名,但泾川的石窟之多仍然让我感到震惊。

摊开泾川地图查找地名,我就有种如入禅林的感觉:“上寺街”、“下寺街”、“水泉寺”、“和尚沟”、“罗汉洞”、“袁家庵”、“铁佛村”……

泾川县博物馆的魏海峰馆长告诉我,他们统计过,截至1945年以前,全县一共有58个以佛、寺、庵命名的地名,其中绝大部分至今还在沿用。

魏馆长还告诉我,这些地名并非随意得来,几乎每一个都对应着一座佛寺或者庵堂。泾川自古便佛教兴盛、丛林遍地,根据文献记载,清朝末年,县境内共有佛寺庵堂153座。

“不过,”他说,“这153座寺庙,仅仅是泾川佛教道场的一小部分。”

我知道,他说的,便是那条泾川百里石窟长廊。

“百里石窟长廊”,指的是泾川境内,西起泾河、汭河交汇处的王母宫石窟,东至泾明乡太山寺石窟之间,累计长度一百余里的范围内,开凿出的数百个佛教窟龛(据泾川文化学者张怀群等人勘察,现存窟龛数至少有822个),主要包括王母宫石窟群、南石窟寺石窟群、罗汉洞石窟群、丈八寺石窟群、吊吊塔石窟群、南石崖石窟群等。这条百里石窟长廊,都是开凿在泾河或其支流的两岸岩石上,可能是

中国石窟群分布最密集的区域。

很多石窟开凿在悬崖峭壁上,进入得靠栈道或竖井、秘道

罗汉洞石窟修筑在泾川县罗汉洞乡罗汉洞村的红砂岩壁上,始建于北魏,以

16

罗汉洞著名,在绵延

2

公里多的泾河北岸石崖上凿有窟龛

260

多个,距离地面约

15

米,现在人要通过梯子才能上去。

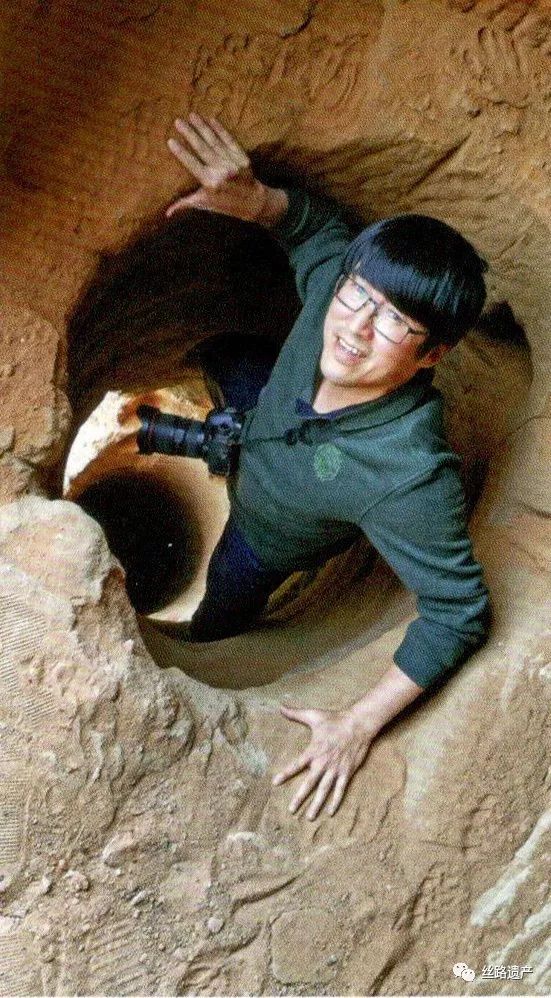

过去,人们主要通过竖井,在石窟内部进行上下攀爬。

石窟有上下两层,在长

2

公里多的地段上,存有由廊道相连通的上百个窟龛。从泾川几百个石窟窟龛的构造形式来看,许多是僧众修行习禅、宣教讲经的场所或讲堂。有不少石窟开凿于河道两边的悬崖峭壁上,进入石窟,有些由栈道而入的,也有从秘密入口处经竖井再到上层石窟里的,还有从险道进入石窟内,再横向通过近

10

米的井状通道,才能到达更里面的石窟内。而且洞中还有套洞,还有秘密的出口与转移通道。

在魏馆长陪同下,我们逐一探访了这条长廊上最具代表性的石窟。

王母宫石窟,位于泾川县城以西一华里,因开凿于王母宫山脚下而得名。这是一座典型的中心塔柱式窟,深10米,宽12米,高11米,中央凿出6米见方的塔柱,四角以四白象驮四塔的造型直托窟顶。早期塔柱四面和窟内四壁分三层雕塑有佛、菩萨、天王、罗汉、力士、胁侍等造像一千余尊,俗称“干佛洞”。目前塔柱残缺一角,佛像也只余二百余尊,但依然恢宏富丽,最大的佛像有

4

米多高。环顾洞窟,有一种被天地十方诸佛菩萨垂视的肃然。

在这条佛光璀璨的珠链上,南、北石窟寺和王母宫石窟是最为闪亮的明珠

南石窟寺,地处泾川县城东泾河北岸的温泉开发区蒋家村。保存至今的南石窟寺碑,有“大魏永平三年”的题记,泾州刺史奚康生始凿。南石窟寺与庆阳北石窟寺,被誉为“陇东石窟双明珠”。现存5窟,均坐北向南。第1窟最有价值,窟内正壁及左右壁台基上雕七身立佛。以表现七佛为主的七佛窟的出现以此窟和北石窟寺为最大。

相比王母宫石窟,位于泾川县城东

15

里处的南石窟寺,更令我震撼。南石窟寺现存

5

个洞窟,

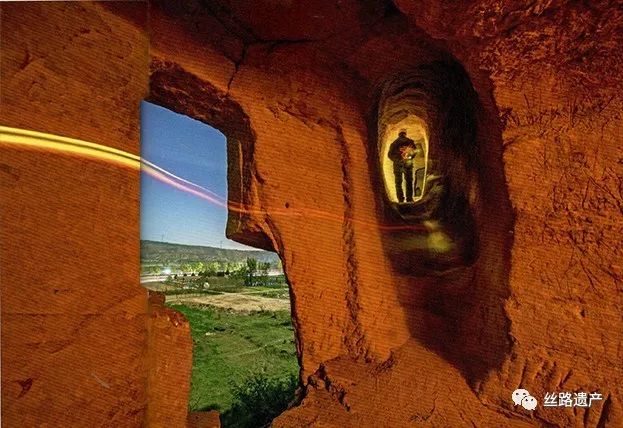

其中最大的第1窟,高11米,宽18米,深13米。环形正壁台基上,雕有7尊均高7米的巨大立佛,隆鼻大耳,长衣垂膝;每尊佛都有两尊女身造型的菩萨胁侍,前壁门两侧各雕一尊弥勒菩萨交脚坐像,窟顶则浮雕佛教经典故事。窟体之宏伟,佛像之壮观,于我平生实属罕见。当阳光从前壁门顶上方的方形明窗中洒下,光线轮转,七佛微笑,一刹那间,如睹佛国。

魏馆长告诉我,南石窟寺的开凿极富传奇性。它不是由表及里、从外到内,而是从最高处的天窗开凿,一次性完成窟顶浮雕,再一边去石、一边凿像。如此由上到下一点点雕琢掏空,石窟与佛像浑然一体,一气呵成。

也就是说,我眼前的大佛,每一尊都是先露螺髻,再露额头、眉、眼、鼻、唇…最终到脚趾,如此一寸寸从地底“涌”出来的。

它们是佛教传入中国后的第一批石窟,其意义不亚于敦煌

南石崖石窟群,位于泾川县城7公里处的山崖上,总共有石窟106个。

这些石窟外观并不显眼,但进入之后却发现,里面别有洞天:有礼拜窟、禅修窟、讲经窟、寝窟、仓储窟,还有壁橱、锅台、水井,甚至东司(厕所),也一应俱全。而且呈现某种复式套房的构造,以两三个或数十个窟龛形成一个相对独立的群落。

王母宫石窟的中心塔柱东壁佛造像,高3米,北魏石胎,唐代泥表。泾州自周、秦以来就是中原地区通达西北的要道,也是丝绸之路东段靠近都长安的重要站口,历代皆为边陲重镇。传说周穆王西游与西王母在此地相会。今天的王母宫没有留下西王母造像,而是佛教造像,可见当时佛教势力之大。

这些石窟最大的特点便是:绝大多数都没有佛造像。张怀群先生告诉我,泾川石窟822个的窟龛中,现有造像的仅35个,较为完整的造像只余436尊,绝大多数是没有任何造像的空窟。泾川百里石窟长廊,最大的价值,恰恰正在这里,“我认为,没有造像的洞窟价值更大。”正是窟龛中的空无,令这段石窟与敦煌、云冈、龙门乃至同属陇西的麦积山石窟区别开来。

昔人已去。看着空荡荡的石窟,我想起了最初的佛教石窟。

作为一种佛教建筑形式,石窟由古印度传人中国。佛教提倡遁世隐修,最初,僧侣们还没有寺院,往往选择在山林的大树下禅修,或在崇山峻岭的幽僻之地开凿石窟。不过,印度早期佛教并不立偶像崇拜,即便造像,也通常间接表述,只雕塑莲台、法轮、菩提树、佛足迹等来象征佛。

也就是说,同样都是礼拜窟,没有佛像的很可能要早于有佛像的——魏馆长验证了我的观点。他说,泾川石窟的开凿年代并不统一。虽然以北魏为主,但有很多空窟的年代显然要早许多,有一些还是佛教传入中国后的第一批石

窟,其意义不亚于敦煌石窟。在泾川县玉都镇太阳墩村,曾经出土过一尊华盖鎏金铜佛(十六国前凉时期,约公元4世纪),是国内佛教早期圣物的典型代表,也可以佐证泾川传入佛教之早。

早期开凿的石窟形制一般都很小,后来随着佛教的发展与兴盛,石窟的功能和用途开始发生变化,由最早只是单纯供僧人修禅,转化为宣传佛教教义的讲经堂或教化大众的地方。

南石崖石窟的主人,应该都是真正的苦行僧,最原生态的佛教修行者。相比以高姿态向信众开放的著名佛窟(如云冈、龙门石窟等),这些空窟令我明显感受到了某种渗入崖壁深处的坚忍与孤独,甚至还有一份对外界的戒备与排斥。

我注意到,这些石窟的封闭性很强,防御功能很好。有很多甚至开凿在悬崖峭壁上,进入石窟得靠栈道;有的则通过竖井或秘道进出;往往窟内有窟、洞中套洞,深不见底。用石窟,僧人们毅然将自己隔绝了世俗。

魏馆长还带我去看了罗汉洞石窟群。这个石窟群同样始凿于北魏,之后历代都有所扩建,是泾川石窟群中规模最大的一处。现保存263个大小洞窟,也有一大部分属于空窟,上下多层,通过长廊、甬道、竖井相互连通,硬是在山崖内掏出了一座易守难攻的“迷楼”。

我注意到,无论是南石崖还是罗汉洞石窟,大都开在悬崖上,即便是底层,离地也至少有十余米,而且往往以竖井为进出通道,其实存在相当的危险性。

在很多崖壁的高处,我还看到了一种小窟,窟口严实地填满了

石块。魏馆长说,那便是瘗窟。修行的僧人去世后,同伴就地将其封葬在里面,与石窟同眠。

日出日落,日落日出。面壁枯坐,佛在心头。每一座石窟,都在空荡荡的崖壁深处,绽放着一个七宝琉璃的极乐西天。

魏馆长介绍说,在百里石窟长廊中,类似南石崖石窟群这样没有佛像的空窟,大约有600个。而仅南石崖石窟群,至少可容纳上千人修行。

这些石窟的主人应该是真正的苦行僧,最原生态的佛教修行者

罗汉洞的主窟,是一座平顶四柱式方形窟,面积近100平方米。美国宾夕法尼亚博物馆学者霍勒斯·杰恩曾评价:“罗汉洞的主窟为中心塔柱结构,这是早期洞窟普遍的建筑结构,唐以前几乎没有变化,罗汉洞在风格上确实有6世纪初的雕像。佛像面部的泥皮已剥落,显示出魏代雕塑特有的风貌:鼻子棱角分明,双眉弯曲,笑容古朴。这些特点清楚地说明此佛像早于6世纪中叶。”遗憾的是,“文革”期间,罗汉洞里的那些6世纪初的雕像,已经被毁掉了。

同一遗址连续三次出土佛舍利,低调隐藏惊世圣迹

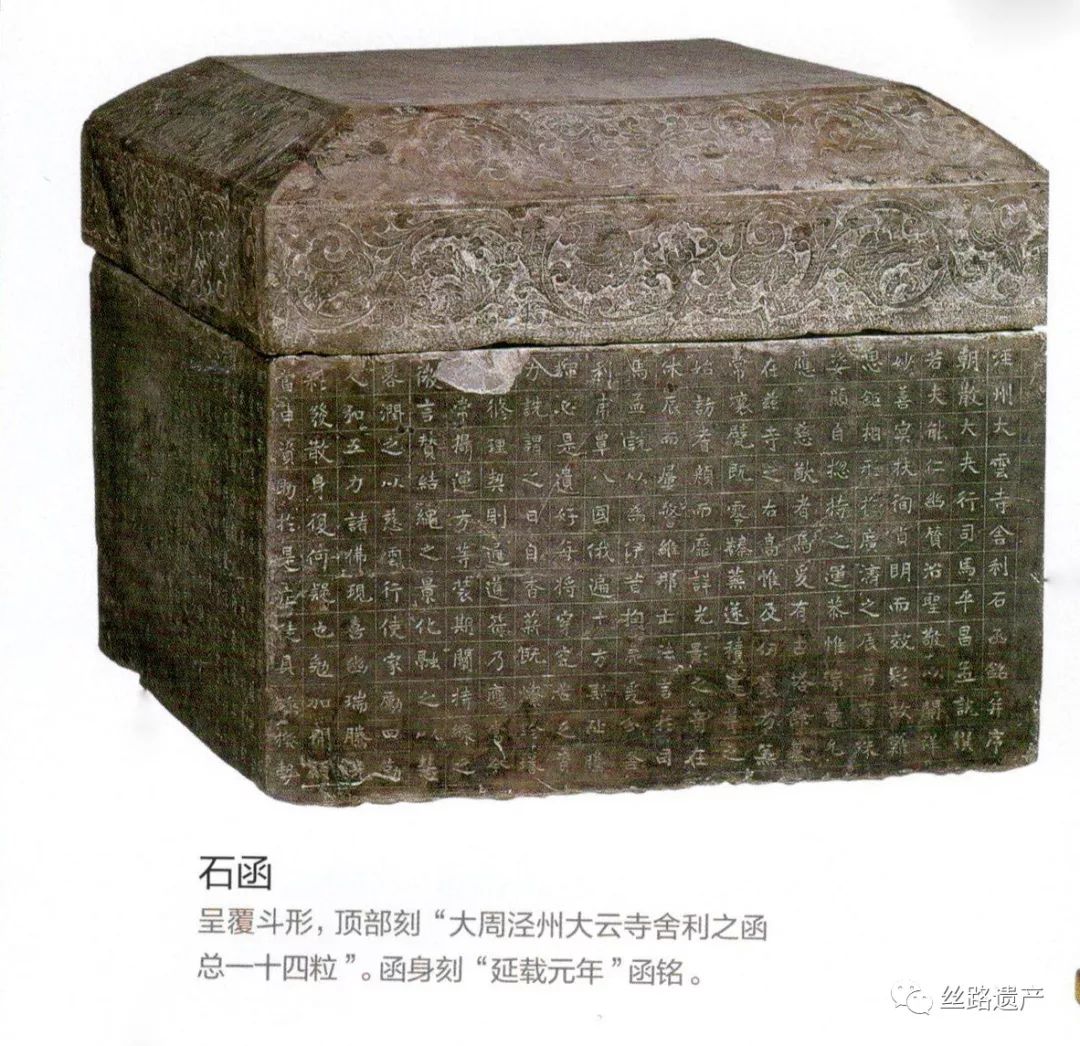

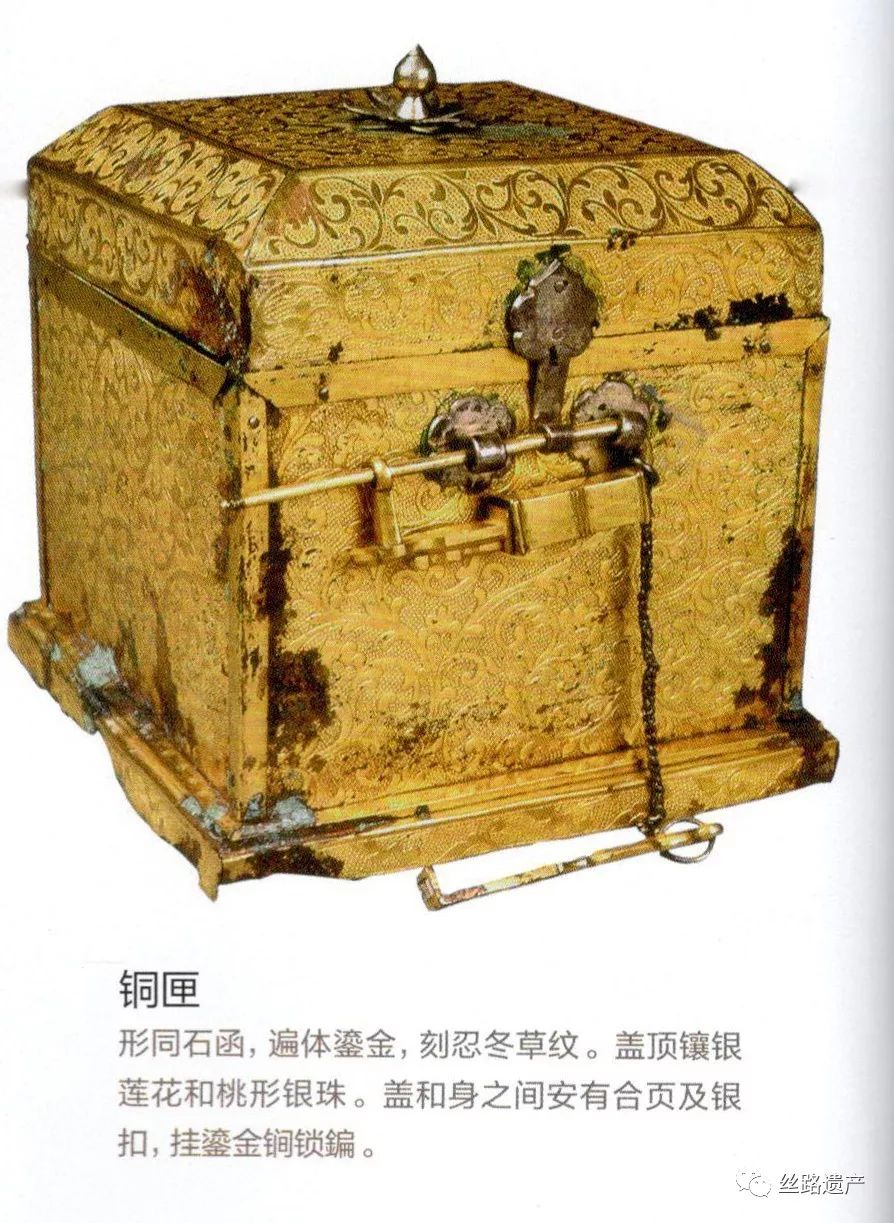

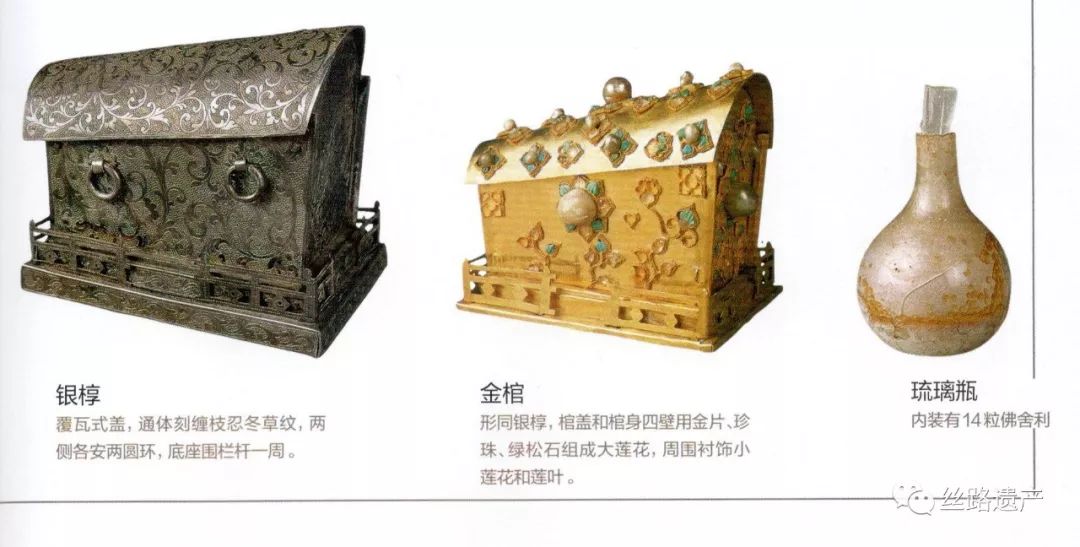

1964年,大云寺遗址出土舍利铜函金棺银椁一套舍利容器。这套舍利容器,是现今发现最早的棺椁式瘗埋舍利的实物资料,是佛教文化与中国本土习俗相融合的一个例证,被定为国宝级文物。这套佛教葬具,由石函、铜匣、银椁、金棺和琉璃瓶组成,层层套置,精巧华丽,光艳夺目。摄影/赵广田

黄土地上的泾河,静静地流淌出了一条横跨甘陕两省的石窟密集带

当我逐一在地图上寻找这些石窟的位置时,立即发现,这些石窟群,竟然绝大部分都分布在泾河两岸的山崖上——泾川因为泾河由西北向东南穿城而过得名。

泾河流经泾川境内的只是一段。这个念头突然启发了我。我想起来,前来泾川的途中,我经过一座名叫彬县的陕西边城。我知道,彬县有一座著名的大佛寺,也是因山起刹,雕石成像,400米长的崖面开凿出了130多个石窟。

还有南石窟寺。有南自然就有北,北石窟寺——那座与泾川同时开凿、互相呼应的石窟群,位于甘肃庆阳市境内。

彬县与庆阳,距离泾川都只有几十公里。更关键的是,它们同样属于泾河流域:泾河,发源于宁夏六盘山东麓,东流至甘肃平凉、泾川进入陕西长武县,再流经彬县、淳化、泾阳等县后注入渭河。

当我们将视线突破行政区划之后,地图上赫然出现了一条沿着泾河两岸延展、跨越甘陕两省、超过100公里、气势恢宏的佛教石窟

带。黄土地上,随着河势蜿蜒曲折,隐然闪现一脉连绵不绝的佛光。

其实,早在上世纪初,这条石窟带就曾引起了外国人的关注。1923年,美国哈佛大学福格艺术博物馆东方部主任兰登·华尔纳和宾夕法尼亚博物馆的霍勒斯·杰恩,组成了第一支到中国西北考察的美国远征队——哈佛大学考古调查团。

这支调查团除了到敦煌“盗宝”之外,还对泾河流域的石窟群做了考察,霍勒斯·杰恩认为:“横跨现陕、甘两省的泾河流域,6世纪时,显然是一处重要的佛教艺术中心。虽然它不像云冈、天龙山和龙门石窟那样著名,但是曾有众多的朝拜者……”

遗憾的是,到后来,几乎很少有人从泾河流域的整体,来关注、研究这些规模惊人的石窟群落。

与这条体量巨大的石窟带相比,中国其他著名石窟群,如敦煌、麦积山、云冈、龙门等,都是呈现散点状分布。

不过,一个疑问接踵而来:为何会有这么多佛教徒,不约而同聚集到泾河两岸进行苦修呢?

既然泾河石窟带的核心与精华都在泾川,那么这个答案还得到泾川上去找。

罗汉洞被认为是一处重要的佛教艺术中心,曾有众多的朝拜者

罗汉洞石窟北宋窟,在西面墙壁上残存的壁画浮雕上,生活场景、人物形态都很鲜活。上左侧小图是“文革”期间,甘肃省摄影家司马先生拍摄的壁画浮雕。就在他完成拍摄不久,很多石窟、造像毁于一旦,又以罗汉洞石窟为最。罗汉洞其余窟龛有的无造像,有的残存清代和民国时期的墨色壁画、诗文、题记等。窟内的十多个窟龛以走廊连通。主窟外石崖上其他多层窟龛难以进入,多为禅窟、僧房窟,以井道为上下和汲水送食物的通道。此窟是百里石窟长廊中最大的石窟群,集中展现了泾川佛教从北魏到民国的延续更替,也折射出中国佛教在丝绸之路千余年中的兴衰情景。

泾河多石窟,渭河多草堂:落户泾州的国际禅修中心

“是邦也,压泾水之上游,控西戎之右坠。”(宋·陶谷语)泾川,古称泾州,位于关中上游,距离西安仅240公里,自古便是关中门户。由于陇山、关山、秦岭等山脉的阻隔,从匈奴开始,五胡十六国直至吐蕃

等西部族群进攻长安,很少走今日的天水、宝鸡,即渭河川一线,而多从内蒙古、宁夏经泾州东下。故而清代学者顾祖禹的《读史方舆纪要》评价泾州:“外阻河朔,内当陇口,襟带秦凉,拥卫畿辅,关中安定,此之系也。”长安以西,泾州为第一冲要,泾州稳而天下定,故自汉以来直至元代,“恒为重镇”,有“安定”之名,历朝都命重臣镇守。

隋文帝择泾州建舍利塔、武则天敕泾州建大云寺,也可以看出这座古城对于帝国的重要意义。

除了军事重镇,泾州还是丝路要塞。以长安为起点向西延伸,丝绸之路东段分为南、中、北三条线路,泾州正处在东段北线和中线的交会点,从汉至唐,泾州都是丝绸之路上的关陇中心,也是西出长安的第一座大城。而海运未辟之前,包括佛教在内的中西方文化交流,基本都沿着丝路传播,也就是说,无论东来传法还是西去求经,泾川都是一大枢纽。