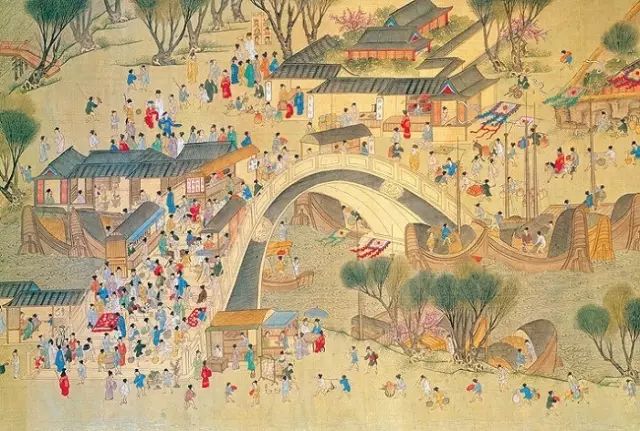

描绘北宋繁华

汴京的《清明上河图》(明代仇英模仿版)

本文来自微信公众号“ 冷热军事史(ID:militaryhistory)”,大唐雷音寺经授权转载使用。

■

文|第五大洋

北宋的军事力量被认为是很弱的,很多人因此不喜欢北宋。但是军事上强悍不是目的,存在和发展才是目的,军事强悍不过是存在和发展的手段,但肯定不是唯一的手段。

北宋是中国历史上最富裕的时期之一,这种富裕不是来自军事上的开疆扩土,而是来自高效的社会生产。如果要加强军事力量,需要考虑的是,每增加一个士兵,一匹马,一担军粮或者一天的训练任务,要牺牲掉什么?上面这些东西,如果不用在军事上,而是用在社会生产上,会得到多少回报?这个被放弃的回报,叫做机会成本。放弃的这个回报价值越高,就说明维持军事力量越贵,反之,就越便宜。

既然北宋社会生产能力高是已知的,那就说明,维持军事力量对北宋来说是昂贵的。根据供需理论,价格越高,需求就越低。北宋对军事力量的需求必然是很低的,他不愿意为提高军事能力投入资本,而是更愿意让资本进入社会生产领域,创造财富。

高效的社会生产依赖于稳定的社会环境,对社会生产的高需求,肯定催生北宋对和平的高需求。

很多人认为武力是维持和平的条件,其实不对,

足够的威慑力才是维持和平的条件。

武力只不过是威慑力的一种。只要有能力通过某种行动,达到一个让对方无法接受的后果,就是足够的威慑力。

给钱就是北宋对草原国家的威慑力。一旦草原国家撕毁和平协议,就会失去岁币。草原国家的每一次南下,其实都有一个预期收益,如果预期收益低于失去的岁币价值,失去岁币造成的损失,就是草原国家不愿接受的后果——因为赔了——他们就会不太愿意南下。北宋期望的和平就实现了。

所以说,北宋并不一定需要过于强悍的军事力量,只要能起到一定的防御力,让草原国家南下,要付出比岁币价值更大的代价,就可以了。

对于北宋来说,生产“钱”这种东西的机会成本,远远小于生产“武力”。

用钱买和平,比用军力维持和平,经济实惠多了。

北宋骑兵

有人说,宋辽澶渊之盟之后,北宋如果趁辽军渡

黄河北归的时候,击其半渡,一定能胜,北宋不这样做,说明当局者很迂腐又懦弱。

偷袭辽军可能在战术上是可行的,但是在战略上,肯定是一大败笔。

为什么中原王朝的武力对草原民族缺乏威慑力?最重要的原因是,进攻成本太高。一是草原上没有补给,也没法输送补给;二是在草原上不容易找到敌人,找不到他,就不能打他,也就没法给他造成什么严重后果。成本高,收益低,特别不划算。所以,中原王朝更愿意守边界,不让草原民族进来就行了。

一个好的边界,必然是适合防御的,这能降低战争的成本,减少战争的投入。适合防御的地理边界,通常能够维持一个均衡状态——进攻方成本高,不愿意进攻;防守方成本低,愿意防守。双方都不愿改变策略,均衡就此达成。如果没有合适的地理边界,进攻方成本低,防守方成本高,就有利于进攻,双方都有改变现状的动力,均衡状态就无法达成。

北宋比较悲催,一个明确适合防守,也适合做与草原国家地理边界的地方,就是燕云十六州,在辽手里。

除非北宋拿下十六州,要不然就不能达成一个稳定的均衡。因为没有支持均衡状态的地理边界——草原国家一进攻,基本没什么防御能力,想防御就得过多投入资本,还不一定有效果,成本高,收益低。

从这个角度也能理解为什么南宋时期岳飞北伐得不到支持。除非他能拿下十六州,否则,十六国以南的那些土地拿下容易,守住难,金军一反攻,很可能努力白费。

现在,如果偷袭辽国,摆在北宋面前的问题不是这一仗能不能赢,

而是能不能拿下十六州。

如果预期能拿下,那可以偷袭。如果预期拿不下,就惨了。即使偷袭成功了,辽国也一定会卷土重来。因为他要建立声望。

建立什么声望呢?以牙还牙也好,血债血偿也好,有仇必报也好,就是要告诉所有国家,任何背叛行为都会收到严厉惩罚。如果不建立这个声望,就这么忍了,其他国家都会认为辽软弱可欺,就都采用背叛策略。这个后果就太严重了,他承担不起。所以辽国一定要报仇!目的倒不是“报仇”本身,而是为了宣告背叛辽国的后果很严重。这样做可以很好的抑制将来其他国家对他的背叛倾向。

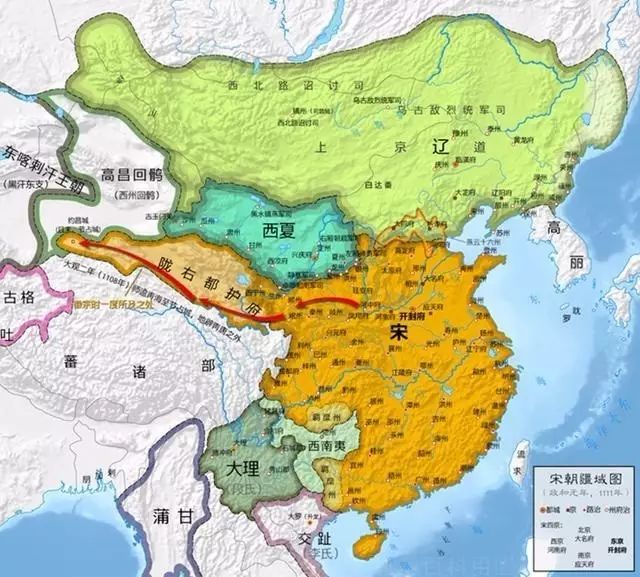

北宋及其周边政权