2020年11月23日,“守护爱的记忆”——打造认知症照护服务杭州样本活动在杭州市社会福利中心举行。

从2013年开始,杭州市社会福利中心开设了认知症照护专区。此后,这个位于和睦路451号的养老机构,“和睦”一词的含义变得更为幽深复杂。

相比认知症,人们更加熟悉阿尔茨海默病——认知症的一种。

超过一半的认知症患者患上的是阿尔茨海默病,其余的则是患上由脑血管等疾病引发的认知障碍。

关于认知症,似乎总是有“忘了你是谁,但仍然爱你”的和睦温情。

但在福利中心,护理员们接触更多的是疾病残酷的一面:病人们整夜不停的呻吟和歌唱,以及他们逐渐遗忘的记忆和尊严。

如何保护“和睦”的老年生活?

认知症护理员王其妹有她自己的答案。

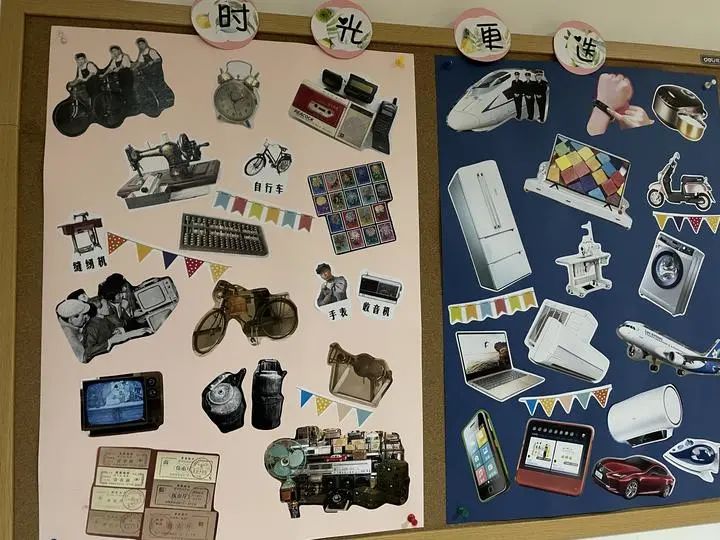

勾起老人回忆的老照片

“他们反而更能做自己了”

笑容,原本是善意、友好、使人放松的。但第一次走进认知症护理区,笑容可能让人心里发怵——没有什么话,老人会突然挂上微笑,哼起小调,又忽然板着脸,“呜呜”叫着。

日常交往中的明规则、潜规则,都被打破了。

得把正常的音量提高几个度,以此弥补老人微弱得要把耳朵贴近才能听清的声音,却还是只能换来“这个”、“那个”等含糊不清的词。

沟通的桥梁坍塌了。他们不明白身边的一切,人们也无法走进那个世界。

王其妹,是这个桥梁的修复师。

验证疗法,是修复的一种方式。顺着对方的话说而不是急着否定,使得她所在的病房里同时存在着六个时空。

角落里的王大伯(化名)在盛年,大学毕业后忙于工作。王其妹叫他“王工程师”,他就撒娇:“没有人叫我王工程师,大家都叫我王工。”

孙大伯(化名)在童年。挑食,喜欢吃肉不爱吃蔬菜,上排牙又只剩下门牙,总咬不动。王其妹把东坡肉拆成肥瘦两部分,蔬菜打成糊,递过去时还要教他:“用筷子吃哦。”话音刚落,孙大伯就用手抓起肉往嘴里又舔又啃,一脸满足。

“要熟练地做到这些,需要像幼师一样哄孩子的耐心,也要机灵肯记。”王其妹说,老人不仅记忆在衰退,还会慢慢丧失语言,没办法说出需要什么,只能靠观察和一遍遍试错。

曾经有个老太太最喜欢拿着碗和筷子,到处要吃的。护理员把她带到了食堂,她还是不高兴。后来王其妹发现她要的只有一种馒头,“这和过去经历有关。”

有家属不解:

“他以前脾气都很好的,现在变得暴躁又古怪。”王其妹深知其中的秘密:“很多时候,老人是不再有负担,只记得最在乎的事,表现得也最直接,反而更能做自己了。”

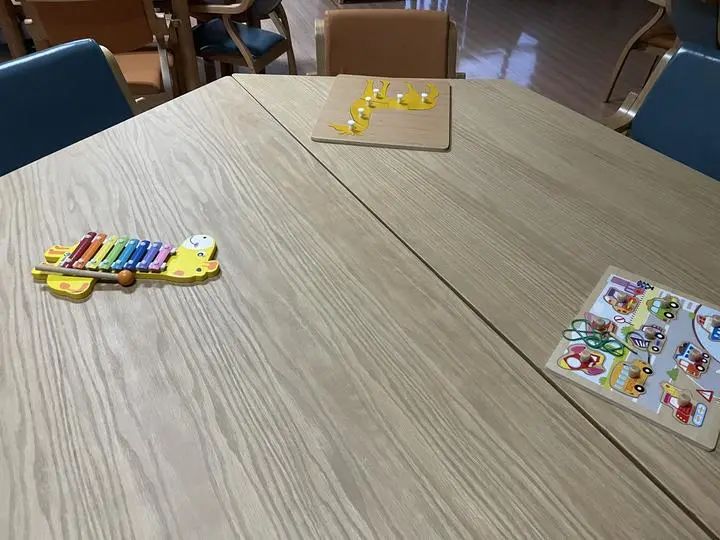

康复训练的物件

是老人的护理员,也是家属的精神支柱

11月24日的午饭时间,有三位老人多了一道配菜:妻子专门做好、盛在饭盒里带来的。

坐在病床上的老人总是神情木然,前来探视的妻子们大多已经习惯,不怎么说话,时不时夹起菜喂过去。

有些例外的是李大姐(化名)。她看起来和王其妹最熟,总是问着该怎么照顾。

“她很爱她丈夫的,几乎每天都来,两个人关系好得不得了。”李大姐的丈夫住进来不算久,王其妹还能记得,“刚来的时候,还会自己按摩腹部,左三圈右三圈,知道做保养的。”

不过现在,老人几乎整天躺着。

李大姐开玩笑:”他本来就爱睡,现在更加能睡了。”

用摇杆把床升起来,老人醒了,王其妹告诉他:“你媳妇来了!”

“我媳妇今天没来。”

“那这是谁啊?”

“我媳妇是谁?”老人看着李大姐,露出困惑的表情。

这种现实导向疗法,是通过对时间、地点和人物的提问,加强老人对现实的认识和判断。对着爱人叫“妈”,看着落叶却说不知道季节,每次回答错误,清醒的家属难免有些失落。

爱说话的李大姐沉默了。

等到老人再闭上眼睛,李大姐又凑过来问王其妹。

“你说,到底是用纸尿裤还是裆裤比较好?”几乎整个中午,她都在纠结这个问题,老人如今大小便失禁:“要给他换嘛,他还觉得不好,总是用手按住裤子。有次儿媳妇觉得一股臭味,我一看,都有好一会了,他就是不肯说出来。”

有时候李大姐也会忍不住:“他要是没心没肺就好了。偏偏是这样,明明需要照顾,却还会不好意思。”

隐秘的烦恼总是能被王其妹听到,过去还有其他家属更崩溃的倾诉。

这些崩溃的气话,不是要安慰,只是要一个出口。没有亲属关系的王其妹反而最冷静,不论家属情绪如何,她都会好好照料老人。

分担照护的劳动和压抑,护理员成了最坚实的支撑。

老人们的活动室

曾有资深护理员做到68岁才离开

“能住进这个房间是福气,她真的是在积德。”这是李大姐和其他家属交流后,对王其妹的评价。

但即便是王琪妹,也在刚入行时经历过照料认知症的痛苦挣扎。

2013年,王其妹48岁,还有两年退休时从罐头厂下岗。两个孩子还有一位正在读大学,听说护理员福利好,她懵懵懂懂就给福利中心打电话,然后就在这里呆下来了。

儿子陪着她来到护理房,老人们都躺着,被子盖得整洁。“你们这里和我们办公室一样好啊。”因为暖空调开得足,儿子赞叹了一句,王其妹放下了心。

但儿子离开后,护理员开始手把手教王其妹,一把被子掀开,她心态有点崩。

认知症到了第三阶段重度期,患者的日常生活不能自理,失智伴随着失能,大小便失禁,需要护理员及时帮助清洁。而这又是一个男性病房,王其妹一时间没有心理准备。

经过一年的培训,王其妹逐渐适应并且开始胜任这份工作。但有时心理上的冲击依然有。

今年,她的堂妹就在十几分钟路程外说要来看她。她回复说疫情防控很严格,不能进来。

但她跟记者说的心里话是:不想让他们看到我到底在做什么,我以前跟他们说的都是打扫卫生、端端水这样的。

王其妹觉得自己已经算比较坦诚的。她遇到过同层楼的护理员,聊得多了,才发现两个人老家就在一个地方:“她连家里人都没怎么仔细说过。”

在杭州市社会福利中心,认知症护理员总共有30多位,平均年龄超过40岁,曾经有资深护理员做到了68岁才离开。

一个护理员平均要照护3~4个老人。他们谈吐直率,最高学历是中专。之所以坚持下来,王其妹说不出崇高理由,而是很简单的一句话:“我们挣的是辛苦钱。”

护理科工作人员编写的培训教材

新闻+

杭州设立认知症照护专区的养老机构

达到十分之一

2020年11月23日,由杭州市社会福利中心发布的《长征桥社区认知症白皮书》显示:杭州市60岁以上老年人口179.57万,综合国内研究认知症患病率为5.3%,认知症患者人数可能达到了9.5万。

虽然杭州有300家养老机构,但只有将近十分之一的养老机构设置了认知症照护专区,总共32家、2100余张床位,相当于100个认知症患者中只有2位有机会拥有床位。

杭州市民政局、杭州市财政局曾在2019年出台《杭州市市级养老服务资金补助实施办法(试行)》,高等院校毕业生入职补助4万元,高职毕业生为2.6万元,中等职业技术学校毕业生为2.1万元。但护理科的工作人员卢柏芳发现,苦而累、社会评价不高、职业发展比较狭窄,年轻人仍然比较难招到。“我们还是很希望年轻人可以加进来。”

2020年11月23日,杭州市社会福利中心成立了智媛工作室,开通热线85805680(谐音帮我帮您,我来帮您)。杭州市慈善总会联合杭州市社会福利中心、杭州杭福安诺养老事业发展中心共同发起,由市慈善总会提供20万元慈善资金,成立“守护爱的记忆”专项基金。

这些动作都旨在帮助提升认知症护理员技能,完善杭州市认知症关爱体系。

来源:钱江晚报·小时新闻见习记者 陈馨懿 通讯员 童超

值班编辑:倪王镇