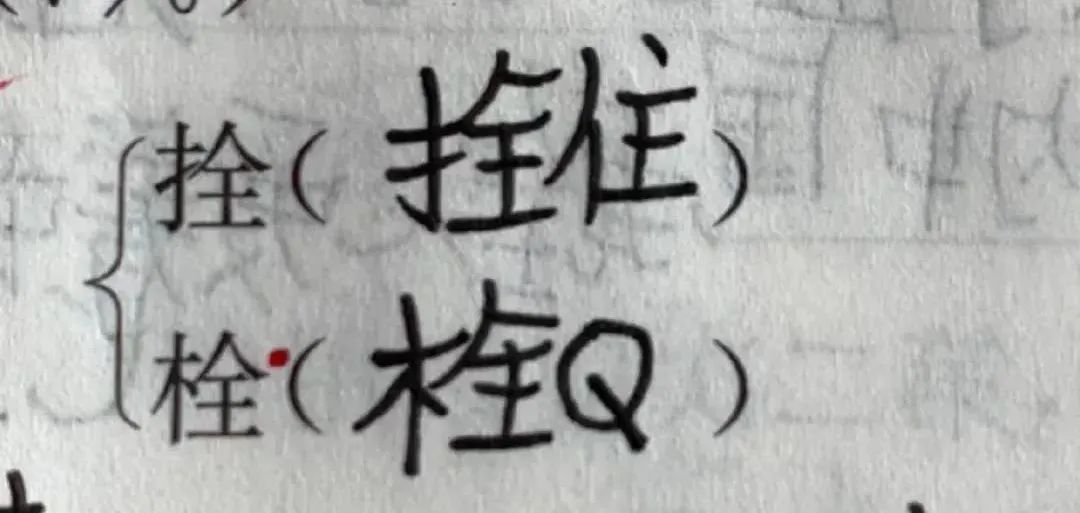

不要觉得这是在开玩笑,这是来自一名小学生的语文作业上的真实回答。

据老师回忆,当时看到这个作业的时候,觉得又好笑又无奈。

谁说不是呢,上课辛辛苦苦教的内容没有记下来,网络上随口的口误却被大众所熟知并广为使用,哪位老师能不觉得糟心呢?

因此,

武汉多所小学的语文老师联合推出了一个规定:

禁止使用网络用语!

有人觉得这是小题大做,生活在网络时代,说些网言网语怎么了。

的确,随着互联网的广泛应用,

“网言网语”越来越成为大家

传递信息、宣泄情绪、缓解压力、释放感情的表达方式。

特别是有些新词,

像“达人”“给力”“逆行者”这类,

不仅具有时代内涵和文化意义,

更是生动诠释语言的生命活力和时代发展。

但“

网言网语”不等于“奇言怪语”,也不等于“胡言乱语”,更不是“污言秽语”,有些所谓的“网络烂梗”就应该被剔除出我们的生活。

什么是烂梗

烂梗,简单来说就是一些没有创意、没有内涵、没有品位的表达方式。

形式有很多,比如一些沙雕表情包,比如一些无脑的恶搞,比如一些奇奇怪怪无意义的网红文化,最常见的就是前面所说的奇怪的网络用语。

玩梗也是需要智慧的,有些话会被说成是“抖机灵”,有些话会被奉为“金句”,但有些,让人看到的只有庸俗。

烂梗对孩子的危害

不知从什么时候开始,烂梗(网络用语)已经开始在中小学生中盛行:

“你个老六”

“芭比Q了”

“雨女无瓜”

“泰裤辣”

“恐龙抗狼”

“绝绝子”

“栓Q ”

......

这些词汇成了孩子们经常挂在嘴边的口头禅,还有一些甚至已经渗透到他们的日记、作业和试卷中了。

未成年人正处于成长的重要阶段,对周围的事物都具有强烈的好奇心。看似只是简单的日常用语,但孩子的吸收力会将所有不好的事物接受,低俗的、狭隘的、无聊的,久而久之,他们的思想、性格都会产生很大的变化,甚至连身心健康都会受到影响。

1、影响孩子的语言和沟通表达能力

表达开心,叫做“666”,表达伤心,叫做“emo”,表达赞美,叫做“yyds”……这些贫瘠的语言表达就是长期接触网络用语的后果。

长此以往,孩子们会对网络用语产生依赖,进而忽略汉字的正确运用和文化内涵,以至于无法进行准确和有意义的表达,语言表达能力退化,思维也会变得狭隘。

2、影响孩子的创造力和思维方式

所谓的“烂梗”都是在网络上具有一定流行度的,如果

孩子习惯使用别人已经创造好的梗,对其培养独立思考和创新能力毫无益处。

而且前面也说了,“烂梗”其实是没有创意、没有内涵的,长期使用这些用语,还有可能限制孩子们的创造力,让孩子更难表达自己的观点和思想。

3、影响孩子的社交关系

如果某个烂梗在学校或是社交圈内广泛传播,不了解或是不能参与其中的孩子就有可能被孤立或被排斥。

而为了融入更多这样的圈子,孩子就会无形中“比拼”找梗,在此过程中可能会忽视了和朋友的情感和友谊,导致和朋友的关系疏远,进而人际关系紧张。

4、影响孩子的注意力

过度追求网络烂梗,将更多时间花在编造和使用梗上,就会使得孩子无法将精力专注在学习和其他重要活动中, 从而影响学习和课堂活动。

5、影响孩子的价值观

网络烂梗不仅没有创意、没有内涵,还存在低俗、暴力、消极等元素,这些对于价值观还在形成关键期的未成年人来说,简直就是“致命毒药”。

孩子会不自觉的受到影响,出现负面、叛逆的情绪,暴力、消极的行为,甚至形成错误的价值观。

如何应对网络烂梗?

所以面对网络烂梗的盛行,我们不能坐视不管,而这,需要家庭、学校和社会的共同努力。

首先是家长的以身作则。

家庭对于孩子的影响不言而喻,如果家长本身对网络烂梗感兴趣,且日常频繁使用的话,孩子是很难不受到影响。所以,家长自己就要避免在孩子面前满嘴烂梗,营造文明规范的家庭语言环境,用正确的态度和行为来引导孩子。

除此之外,家长还可以通过帮助孩子培养兴趣爱好,来逐渐摆脱对网络以及烂梗的沉迷。

其次是老师的规范教导。

老师和学校要通过课堂教学和校园文化活动等方式,培养孩子的语言规范和文学素养。告知孩子们这些网络用语背后隐藏的真实意图和使用边界,引导他们正确看待和使用网络用语。