点击关注电影派

从此过上没羞没臊的观影生活

快到高考了,婊婊们有没有认真复习?

想想派爷高考那年头,还特别流行一句话:

考大学是人生唯一的出路。

提起这回事,爷就不得不想到这部纪录片——

出路

陈为君13年的作品,讲出了最真实的中国教育。

豆瓣评分8.9,每个看过它的人都会印象深刻。

最近爷看到了一条新闻:

2017年高校毕业生数量将超越去年,达到约795万的新高。

每年这个时候,都是千军万马过独木桥。

场面颇为壮观。

中国有句古话——

「万般皆下品,唯有读书高。」

在老一辈人的心中,读大学就能找到好工作,有了好工作就能脱贫。

所以读书,是人生唯一的出路。

然而真的是这样吗?

从教育产业化开始,有些困境就一直存在。

这部纪录片分了三条线来讲述,却丝毫没有矛盾。

残疾家庭高考失利的女孩王盼。

三流学校毕业生万超。

骗子学校的“传销”招生讲师王振祥。

在他们身上,教育不再是脱贫的途径,而是一场巨大的骗局。

王盼是村里为数不多识字的人,她家贫如洗。

家里每天靠着父母搬砖才挣得几十块的收入。

她最大的期望就是挤进大学,这样让父母过上好日子的愿望才看起来容易一些。

然而高考的失利,让她感到很沮丧。

但家里最终还是选择给他报了民办高校。

然而家里却因为一年两万多的学费而负债累累。

万超刚毕业就遇到了就业的瓶颈。

不是985,211毕业的他在找工作时尤为尴尬。

民办大学,在过去10年间呈30倍增加。

每年有200万以上的毕业生找不到工作。

他不得不不停的面试、找工作。

在短暂的试用后被辞退,又再次找工作。

在他的生活里,吃穿用度和房租,样样都是每天一睁眼就要考虑的东西。

还有很多像他一样在城市城村边缘挣扎的年轻人,被人们称作蚁族。

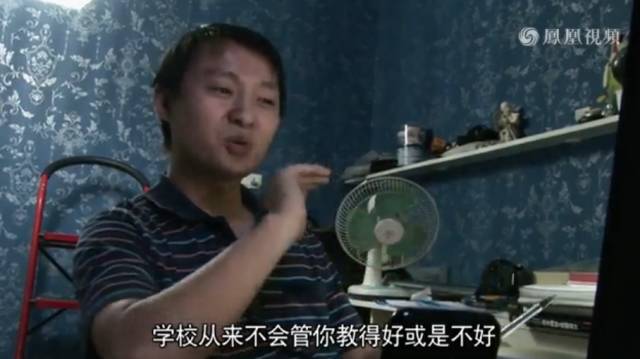

王振祥一直在一家骗子学校做招生讲师。

他每天昧着良心像做"传销" 一样,办宣传讲座,骗取农村孩子的学费。

他们每场宣讲都有任务——

必须要至少转换3个学生去交一个100块的注册费用。

他曾说过——

严格的说我们不是学校,是公司。

只要把学生弄进来交学费,再把他们弄出去就可以了,其他东西我们都不管。

教育产业化,让教育也成了企业的样子。

然而由于管理的不完善和农村的闭塞,让农村孩子成为了被宰割的对象。

这些人不仅骗了他们卖牛卖羊甚至卖房子的辛苦钱,还坑了孩子的青春和未来。

这就是弱肉强食,适者生存的现实世界。

中国教育早就陷入了两个极端的怪圈——

一种把读书当成成功唯一的出路:

不读书,你还能干嘛?

另一种则是应试教育下的痛点:

除了读书,你还能干嘛?

时至今日,大学已经不是人生成功的万金油。

太多的家长不惜花重金送孩子出国留学,仅仅是为了简历上多一两分体面。

派爷非常理解,每个父母都有望子成龙,望女成凤心理。

但这种希冀的背后折射出的家庭观念才真正令人害怕。

父母将希望寄托在子女身上。

他们用高昂的学费将子女送入大学,希望他们通过读书改变自己的命运。

但到最后他们的命运不仅没有改变。

反而把全家的命运连带着变得更加悲惨。

BBC纪录片高级编辑尼克·弗雷泽曾经说过——

在中国,你必须得上大学,因为人们告诉你:必须得这么做。

而当你真的去上大学了,你会发现,那里什么都没有。

或许这句话说的过于偏激。

真正努力的人,受教育给了她重建人生的机会。

但是更多的人,则是在进入大学以后安心的虚度人生。

一方面,家庭的引导,太过功利。

另一方面,学校的教育只是一种有序的批量生产。

王盼打电话说别人建议她学会计,而她自己很想学医。

当妈妈问她真正想报考的专业时,她的眼里全是迷茫。

很多人也是如此,接受了12年的中小学教育,也不知道自己的兴趣和长处。

应试教育磨灭了她们的个性,甚至让他们讨厌学习。

可是除了个人,还有一个更重要的原因把这些孩子从小区别开来。

在世界上,贫穷的类型有很多,贫穷的标准也不同。

不过最令人难受的,是我们生来就必须接受“机会贫穷”。

高考是公平的,但是一开始的教育资源分配却无法实现公平。

想要获得成功——

要么足够幸运出身在殷实的家庭。

要么足够幸运接受到高级的教育。

但是这两者往往相辅相成。

社会的残酷就在于,它只认“优胜劣汰”的规则。

优秀的极少数,最先走向人生的康庄大道,

而剩下的大部分都被归于既不努力又不优秀的一群人。

他们甚至来不及埋怨没有出路,就已经为了生存而疲于奔命了。

这到底是个人的不幸还是社会的悲哀,派爷也很难判定。

但可以肯定的是,无论过去多久,这些困境仍然存在。

只要你们力争上游,明天总会过的比今天好。

爷一直相信,人生一回但求无悔。

你的所有的努力都不会白费。

PS,加油婊婊们,喜欢派爷的人一般都逢考必过。

| 往期精彩 | 好剧 | 好片 | 好不做作 |

一个zan=希望明天更好。

千万别随便在文章下面调戏派爷