入侵藏南不成,还想让老蒋陪你背黑锅?

1962年10月20日至11月21日,中国边防部队在中印边境上发起了对印度的反击,以伤亡2400多人的代价,全歼印军3个旅,毙俘敌7000余人,活捉了印军两名旅长达维尔和辛格,大获全胜。

这一结果对信心满满的印度不啻为当头一棒,要知道在此之前的印巴战争和印度收复葡萄牙殖民地果阿的战斗中,印度没打过什么败仗,自视很高。挨了中国的雷霆一击后,印度慌了手脚,感觉中国一定会像过去的列强一样,得势不饶人,会长驱直入将印度灭国。

由于印军全面溃败,首都新德里谣言满天飞,有人说中国军队已经攻克了的印度东北部阿萨姆邦的提斯浦尔;有人说西路中国军队马上就要兵临新德里城下;还有人说中国派出了大量运输机,要在新德里空降伞兵。新德里的富人大批逃往孟买,印度政府开始组织人员向南方疏散,并准备炸毁水电设施,电台中断了正常的播音,反复播放印度国歌。美国驻印大使回忆:“这是我生平第一次看到一个民族士气的瓦解。”

压力山大的印度总理尼赫鲁开始寻找外援,向美、苏、英、以等国救助,对于印度这么一个需要拉拢的新小弟,传统列强还是都给了面子。很快,美国的航母编队就来到了孟加拉湾,苏联领导人赫鲁晓夫也开始对中国施加政治压力;以色列在印度满足了挂旗入港的条件后,也加入了向印度提供武器的行列。

除了以上这些动作以外,尼赫鲁还想起了他的一位“老朋友”——蒋介石,希望能联合起来,东西夹击大陆。

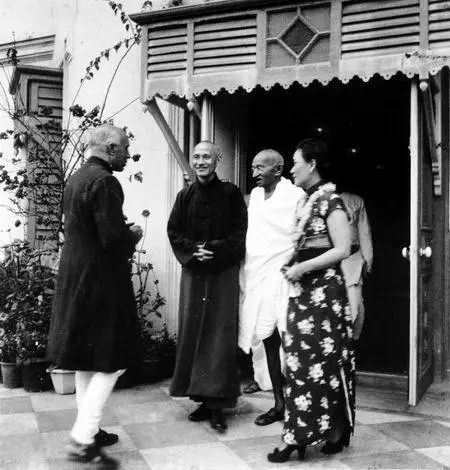

▲1939年来到重庆的尼赫鲁

为什么他们是“老朋友”呢?因为尼赫鲁在20多年前两次见过蒋介石,并且对蒋介石印象不错。1939年8月,尼赫鲁曾率团访问中国,蒋介石在重庆会见了尼赫鲁,并表达了他对印度独立的支持。1942年,正当二战进入紧要关头时,为了共同抗日,英属印度总督林里斯哥邀请蒋介石访印,蒋介石希望英国增加援华力度,接受了邀请,于2月4日至2月21日访问了印度,这是近代以来中国领导人首次以“国家元首”的身份出国访问(当时名义上的国家元首是国民政府主席林森)。

▲蒋介石访印期间与甘地合影

蒋介石、宋美龄和国防委员会秘书长王宠惠等15名随员于2月4日从重庆起飞,经昆明、缅甸腊戍、印度加尔各答,于2月9日飞抵新德里。因为当时的飞机性能远不如现在,蒋介石一行坐了五天飞机,考虑到还有日军可能的截击和恶劣的天气,甚至可以说蒋介石还冒了一定的风险,就冲这一点,当时还只是印度国大党党首的尼赫鲁就不能不对这位还算是印度名义上的“上级”蒋介石心存敬佩。

▲蒋介石夫妇会见甘地和尼赫鲁

说蒋介石是“上级”是因为蒋当时是中国战区最高司令,而印度还是英国殖民地,又在中国战区的统辖范围之内,自然是上下级关系。不过蒋介石在访问期间并没有端起总司令的架子,而是比较平等的对待了印度各界人等,这又给尼赫鲁留下了一个好印象。尼赫鲁赴新德里与蒋介石见面时,甚至还一时兴起,当着众人的面为蒋介石表演了“拿大顶”(倒立)。

蒋介石在访问的最后一天,发表了《告印度国民书》,明确表示支持印度独立和民族自决,受到了印度独立人士的欢迎,尼赫鲁称蒋介石的访问“是一个具有历史意义的伟大事件,象征中印两个伟大民族的友好和未来的同志关系”。不过,在二战结束后,二人的命运截然不同——印度独立如愿以偿,尼赫鲁当上了总理,蒋介石在内战中败北,退守台湾。

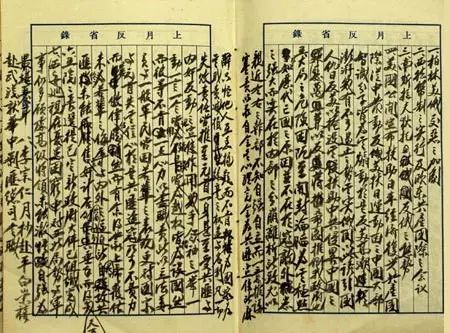

▲蒋介石为反攻大陆而制定的“国光作战”中

关于在福建晋江覆鼎山地区

进行空降作战的要图

蒋介石不甘心困于小岛,做梦都想反攻大陆,而1962年看上去是一个不错的时间点——由于“大跃进”等一系列错误的原因,1962年的新中国遇到了前所未有的困难,蒋介石认为此乃天赐良机,积极准备在浙江、福建地区登陆,然后再进军江南,完成“复兴”大业。1962年10月10日,蒋介石发表了《告中共陆海空各级干部官兵书》,攻击共产党政权,号召大陆各级官兵“倒戈起义”,现在又有印度在边境对新中国进行牵制,形势似乎更加有利。

虽说敌人的敌人就是朋友,然而面对来自尼赫鲁的求援信,台湾当局却陷入了尴尬——本着反共立场,对“共匪”理应表示“坚决反对”,但另一方面,印度侵占中国领土,又与台湾当局坚持对全中国拥有主权的立场产生了冲突。况且蒋介石对独立后的印度也没什么好印象——在中印关系尚好时,印度一直坚持把“中华民国”逐出联合国,每年都会抛出提案,现在印度挨了“共军”一记闷棍,蒋介石自然要“喜闻乐见”。

▲蒋介石日记原稿

据美国胡佛大学收藏的《蒋介石日记》记载,蒋介石在10月20日写道:“本周印度军队向共军攻击,据印自报,激战后逐退共军数里……此战双方虽皆有伤亡,但决无结果,最后仍拖延乎。

惟“泥黑路”小丑无耻,说不定从此屈服于匪共也

”。在抗战期间蒋介石访印期间的日记里,对这位印度总理的称呼都是“尼赫鲁”,此时变成了“泥黑路”,还加上了“小丑”和“无耻”的评价,可见蒋介石对老在联合国给他添堵的尼赫鲁真是非常厌恶。

▲老蒋其实也没有更多的消息来源

台湾的媒体对中印冲突也进行了跟进报道,10月22日的《联合报》以头版头条报道了中印边境爆发大规模战争的消息,标题是《匪印边境冲突趋激烈,匪军使用人海战术,已陷印军七处据点》,11月19日以《匪军攻破印军防线,攻陷瓦隆向南推进》和《尼赫鲁吁印人准备全面战争》为标题,以较大篇幅报道了边境冲突的情况,并配有地图。

虽然有媒体的报道,但蒋介石了解中印冲突的信息来源却并不多,基本上也都来自大陆和印度的公开报道,并不比报纸知道得更多,所以对大陆的动向以及决策和意图只能靠猜,要不要乘机反攻,其实挺矛盾,拿不定主意。

相比之下,蒋介石更为关心美国的态度,但美国却再次让他失望了。美国对地区平衡这种策略一直玩得很溜,利用印度对付中国也是手段之一。肯尼迪就任美国总统后大力援助印度,在中印正在激战的10月26日,美国驻印度大使加尔布雷思获得授权宣布,美国承认“麦克马洪线”是“一条传统的、基本上被接受的国际边界,美国完全支持印度在这一问题上的立场”。

▲蒋廷黻也是一位历史学家,但他丰富的学识

在对美交涉上也无用武之地

美国的这一表态令本来游疑不决的蒋介石非常不满。无论是海峡两岸哪一边的政权,都不可能对这一损害中国主权的声明无动于衷,大陆的反对毫无疑问,而且可以无需考虑措辞的问题。但蒋介石还有求于美国,所以还试图挽回,于第二天电令驻美大使蒋廷黻向美方交涉,表示“中华民国”从未接受过“麦克马洪线”,希望美方不要损害中国利益,台湾方面只是“为避免外界误会”才没有对中印边境冲突作任何表示,但如果美国贸然宣布承认“麦克马洪线”,问题很严重,台湾将坚定反对。

但蒋介石几乎没有可以用来影响美国决策的实质性筹码,美国除了用外交辞令敷衍以外,根本不理这茬,几天的交涉毫无作用。事已至此,台湾“外交部”只得发表声明:“……所谓麦克马洪线系英国在统治印度时期所片面主张之中印间国界,我政府从未接受,且坚决反对……”