我们对杰作的认知,见仁见智。弗吉尼亚·伍尔夫说:“杰作是一劳永逸,永久有效的。它以完整的状态长久地停留在记忆之中。” 然而,美国当代艺术史学家和艺术批评家迈克尔·弗雷德却认为一件成功的艺术品每时每刻都在向自身存在的目的发问。这种持续性的,渐进的自净能力,不仅为判断提供参考,也是创作的意义所在。在他看来,杰作需要将一段无限短暂的经历延长,人们通过观看,可以体验到它的全部深度和广度,甚至可以永远相信它。

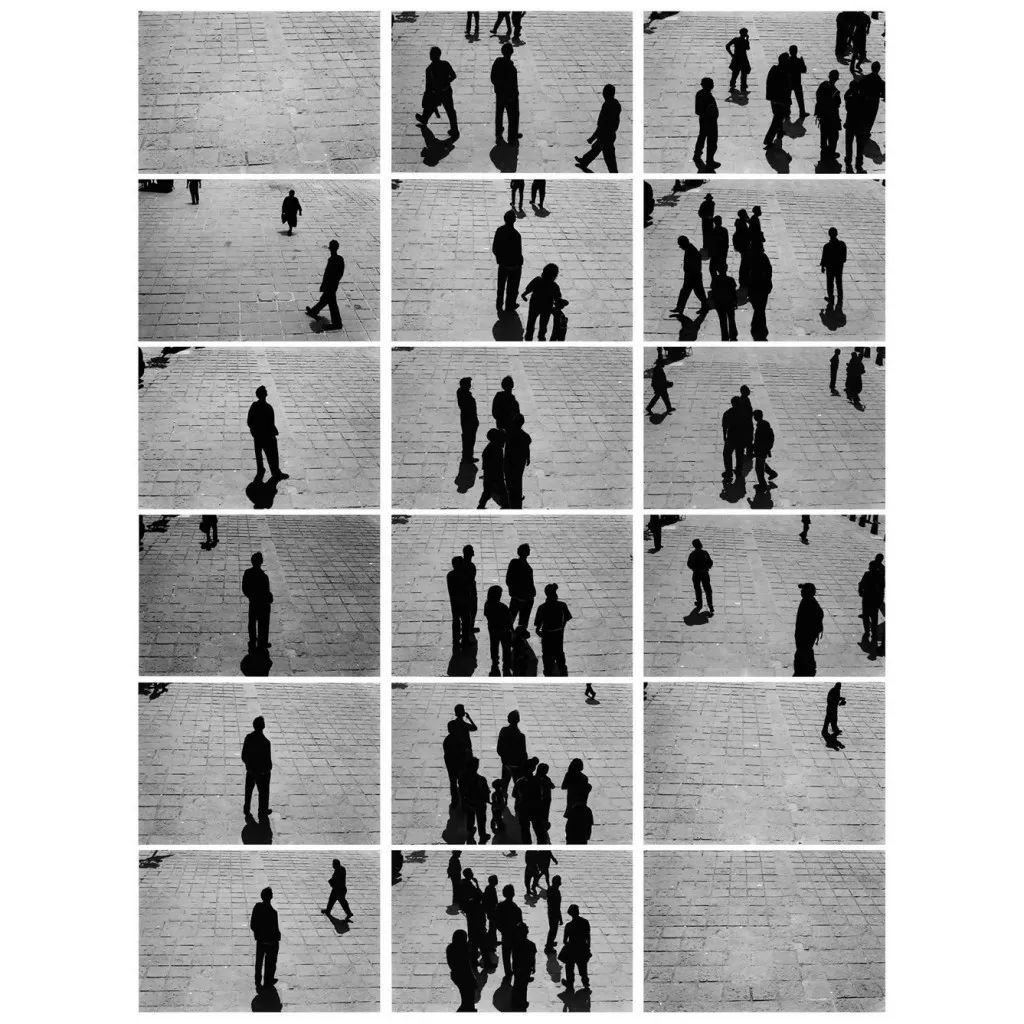

Ambulantes, 1992-2001

弗朗西斯·埃利斯的职业生涯,多数时候,都在印证着迈克尔·弗雷德的理论。作为一名长期生活在异乡的比利时艺术家,埃利斯有着独特的身份和履历。自1986年来到墨西哥城之后,他围绕着当地特殊的文化、历史和社会生态展开创作。埃利斯以其敏锐的、充满诗意与想象的感知力,针对人类学与地缘政治的主题进行发问,并对日常生活进行着近距离的观察和实践。

The Commuters', 2005

在埃利斯的作品中,行为和表演占了相当大的比重。这些隐匿在公共空间,与现代化进程和社会现实相互摩擦的发生,以一个又一个鲜明的寓言形象保存在城市和观者的记忆之中。埃利斯的行为通常幽默十足、转瞬即逝且荒诞不经,却是高度精确的计划产物。他偏爱使用非传统方式、譬如谣言和小道消息宣传自己的作品,意在使观众自行解读,不必受图像先入为主的干扰。从这个层面来看,埃利斯的影响毫无意义是深远的。虽然他的每件作品看上去都非常简洁,但这并不妨碍它们在完成之后的很长一段时间里仍然能够在人群之中引起强烈的共鸣。

Reel-Unreel, 2011

在弗朗西斯·埃利斯到上海外滩美术馆举办中国首次大型个展之际,假艺术节组委会希望通过这篇粗浅的推送,对艺术家过往的部分行为和表演作品做一个主题性的梳理。文中用到的第一人称叙述,均来自埃利斯过往的书籍、采访资料和纪录片。

Choques, 2005-2006

1986年,弗朗西斯·埃利斯因为一场地震来到墨西哥城。对他来说,做艺术家是人生计划之外的事。在欧洲受过正统建筑学教育的他,彼时对建筑行业并没有太多留恋:“建筑太慢了,需要大量的妥协。客户层面,政治经济因素上的捆绑太强。艺术创作相对自由很多。这样的自由度是充满诱惑的力的。”

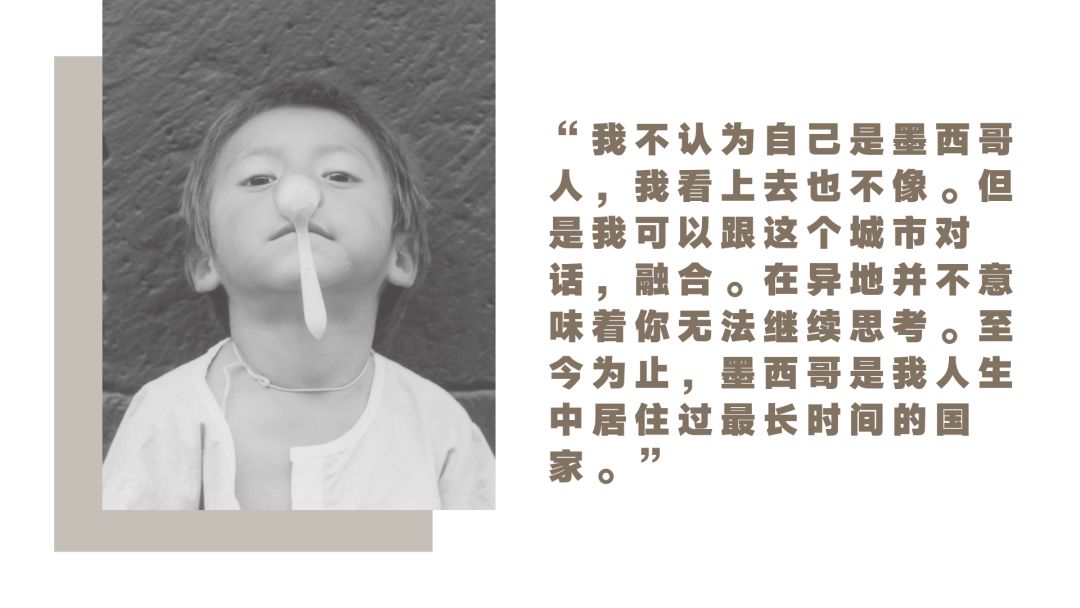

在中世纪,城市中的流浪狗都会因卫生问题被驱逐。弗朗西斯·埃利斯念建筑学时的某篇论文,就讨论了“城市景观中狗的消失问题”。弗朗西斯·埃利斯对狗是有偏爱的。他认为街上的流浪狗是城市的影子。它们不希望在城市中被人发现,这跟弗朗西斯·埃利斯创作的基本立场很像。作为艺术家,埃利斯一直在以局外人的视角,考察着墨西哥城的一切发生,而流浪狗就像是他的“第二自我”。

|

Turista

1994

这位看起来非常欧式的男子漫不经心地靠在围栏边,一切看起来都很不协调。在他边上的都是工人,他们用简陋的招牌标明身份,提供电工或房屋油漆工的服务。弗朗西斯·埃利斯站在工人中间,自称是一名游客。埃利斯以旁观者的身份直接介入了墨西哥城的生活图景,通过这个简单的举动,他暗喻了自己与失业同胞的团结。那么,问题来了。在这样的情境之下,游客视角和艺术家视角是否有本质区别?

Sleepers

1999 - 2006

1999年到2006年期间,弗朗西斯·埃利斯用胶片相机记录了一系列在墨西哥城中露宿的人与狗。

|

弗朗西斯·埃利斯认为城市的公共空间承载着内在的矛盾,他一系列围绕广场发生的作品,似是而非地印证着这个观点。

|

If you are a typical spectator, what you are really doing is waiting for the accident to happen

1996

在这件作品中,弗朗西斯·埃利斯以典型的观察者身份,拍摄了一个塑料瓶在墨西哥城宪法广场周围被风吹动(被小孩踢)时的轨迹。瓶子无休止,不稳定的滚动直接引向行动的结果。事实上,观察一个行为而不影响它是不可能的。观察者总是参与其中,甚至会被牵连其中。

Patriotic Tales

1997

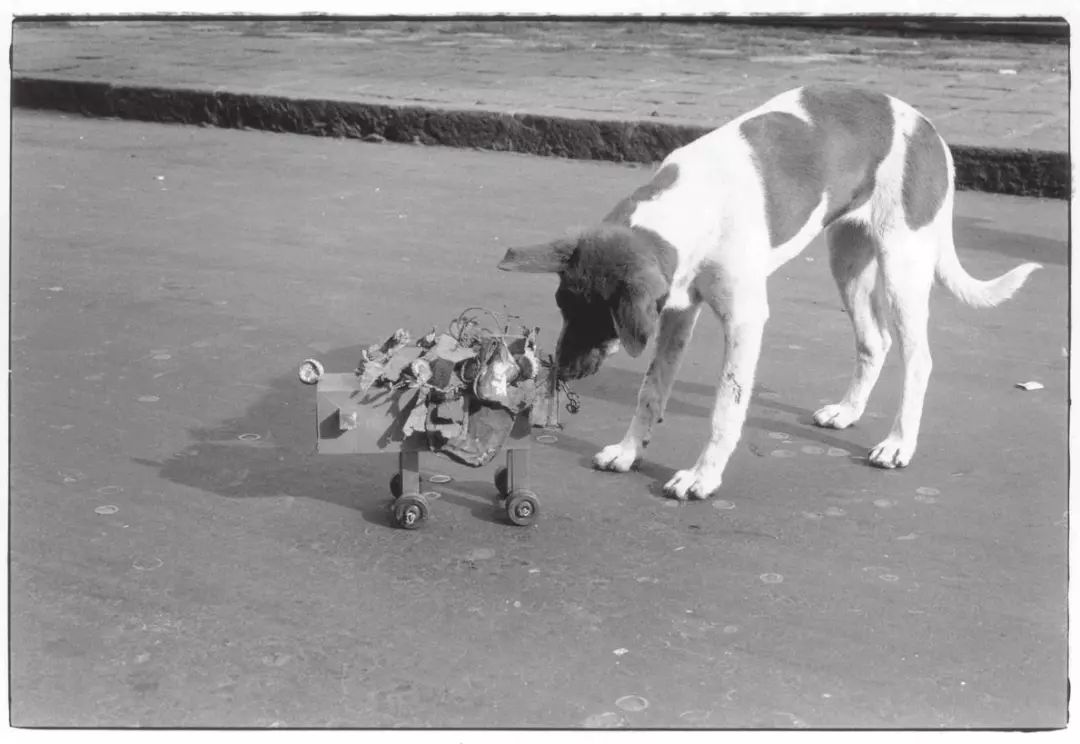

在这件作品中,弗朗西斯·埃利斯带领一群羊围绕着宪法广场行走。每当有新羊加入,其他的羊就会自动调整以保持整体的队形。宪法广场是墨西哥城市民活动和政治集会的中心。埃利斯的这个行动影射了1968年的墨西哥政治事件,当时公务员们被迫聚集在宪法广场欢迎新政府的到来,其中的一些人像绵羊般哀嚎以示抗议。

Zócalo

1999

人们在每天中的不同时刻,沿着旗杆的阴影,站成一条线。

Looking up

2001

在自述中,埃利斯是这样描述作品的:“我站在圣多明戈广场的中央,抬头睁大双眼张望,好像在观察着什么。当周围的人群逐渐被我的凝视所吸引,聚齐起来的时候,我便离开了......”

一丝短暂而又偶发的流浪气息,扑面而来。

|

|

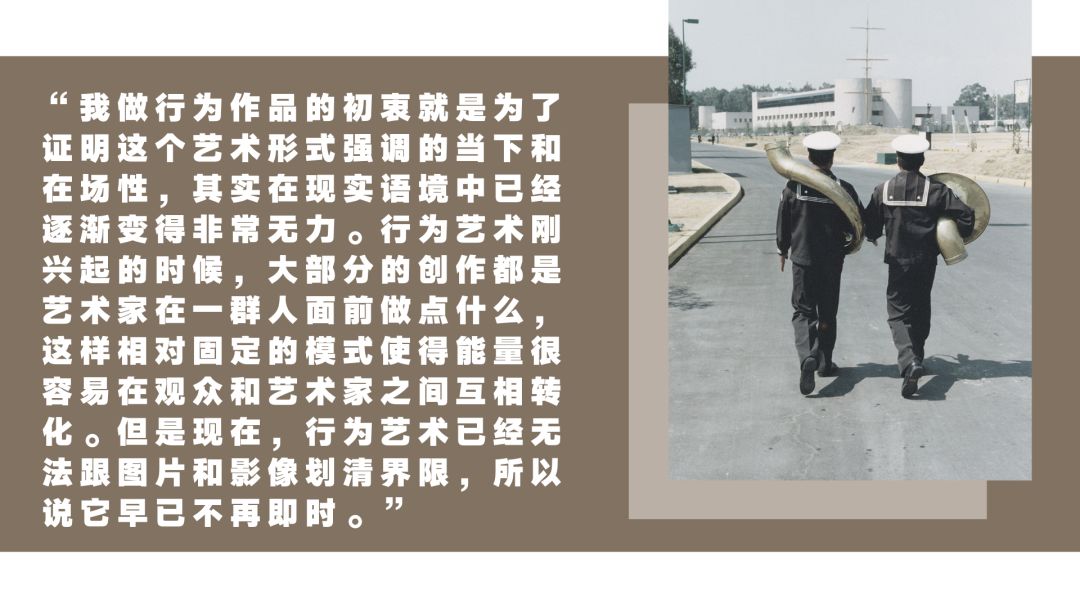

DUETT

1999

「A 和 B 在威尼斯的两端同时出发。A 手中拿着低音号的上半部分,B 则拿着下半部分。

A 和 B 在街上行走,试图找到对方。

见到彼此之后,A 需要帮助 B 完成低音号的组装工作。

一切就绪,B 需要深吸一口气,并尽可能长时间地吹奏乐器。然后,A 也要在一口气的时间里尽可能长时间地鼓掌。」

1999年,弗朗西斯·埃利斯为了向激浪派致敬,在威尼斯与友人完成了《二重奏》这件令人流连忘返的作品。

在弗朗西斯·埃利斯看来,《二重奏》的实现过程颇具戏剧性。因为参与者需要找到彼此。“还好最后我们找到了对方,让整个故事多了道德层面上的流畅感。毕竟乐器只有在上下两部分完全结合的情况下,才能出声。”

The Modern Procession

2002

2002年,纽约现代艺术博物馆 MoMA 曾短暂从曼哈顿搬至皇后区。在此历史背景下,弗朗西斯·埃利斯接受机构委约,与纽约公共艺术基金 The Public Art Fund 一起制作完成了行为作品《当代巡游》The Modern Procession。

The Modern Procession 由100多位参与者共同完成。他们扛着毕加索和杜尚等大师的仿品(对应真迹均为MoMA馆藏),一路从曼哈顿走到了长岛,移动过程中引来不少路人的驻足观望,有的甚至陆续加入了巡游队伍。著名当代艺术家 Kiki Smith 也以“展品”的身份参与了整个行动,象征意味十足。

Guards

2004

2004年7月的某个周六,伦敦金融区非常安静。六十四名士兵在弗朗西斯·埃利斯的“部署”之下。从伦敦市区不同的地点单独出发,正常行进。在路上遇到同伴之后,他们可以组队前行,直到整个队伍重新集结。

|

值得一提的是,

Guards

是弗朗西斯·埃利斯在英国艺术基金会

Artangel

委约支持下完成的系列作品 Seven Walks 中的一件。

Seven Walks

前后耗时五年,在此期间,埃利斯通过私人而又诗意的视角对英国大都市里的日常生活和习惯进行了解读。他在城市的不同地方散步 —— 海德公园、伦敦市中心、国家肖像画廊,还有靠近摄政公园的街道。与

Guards

差不多时期完成的作品《夜巡》

The Nightwatch

同样也是「四两拨千斤」的优秀作品。

2004年4月7日的深夜,一只狐狸悄然走进伦敦国家肖像画廊 National Portrait Gallery 。它的行踪被无处不在的监视器完整记录了下来......

狐狸在人类社会的传统语境中,属于带有性格倾向性的矛盾生物。它常夜行,却并非“守夜之辈”。当被放置在陌生的艺术空间内时,它的形象,瞬间变成了荒诞离奇的不速之客。人们踏入这间美术馆,为的是追溯历史,而狐狸却在漫无目的找寻出口。

The Nightwatch 的创作灵感,来源于埃利斯针对伦敦城市内监控系统的仔细研究与观察。他认为英国首都的电子监视设备密度很高,对当地居民来说,这可能是司空见惯的事。然而,对于他,一名久居墨西哥城的欧洲人来说,每天至少在不同地点被拍三百次的频率,还是相当令人惊恐的。

The Nightwatch 中,对周遭环境之外的监控录像毫不知情的狐狸,就好像是城市中游走的人群,无时无刻不被审视着,过程本身好似“即兴演出”。

|

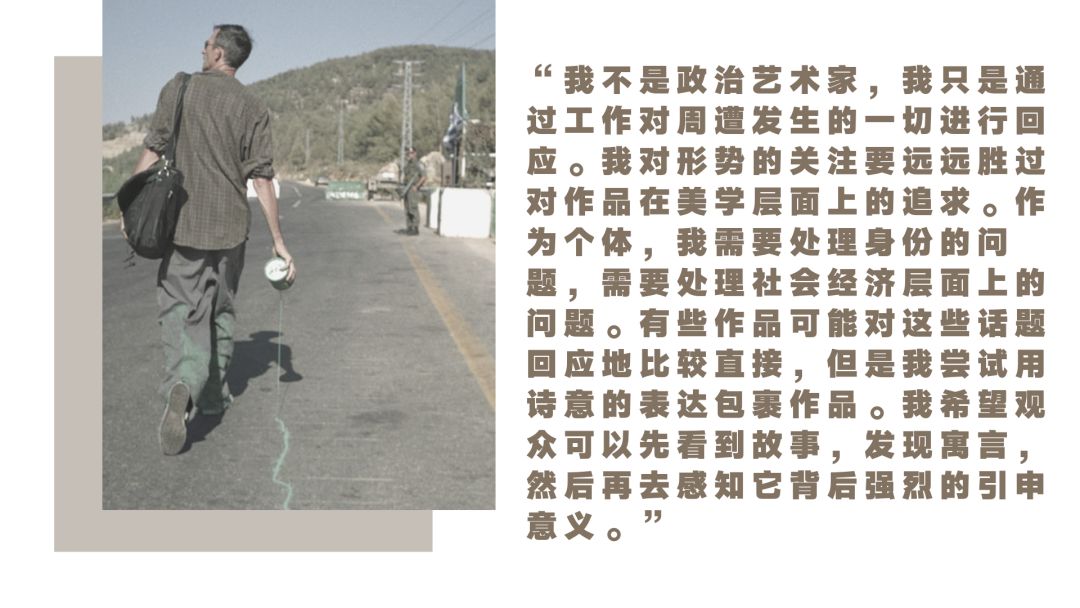

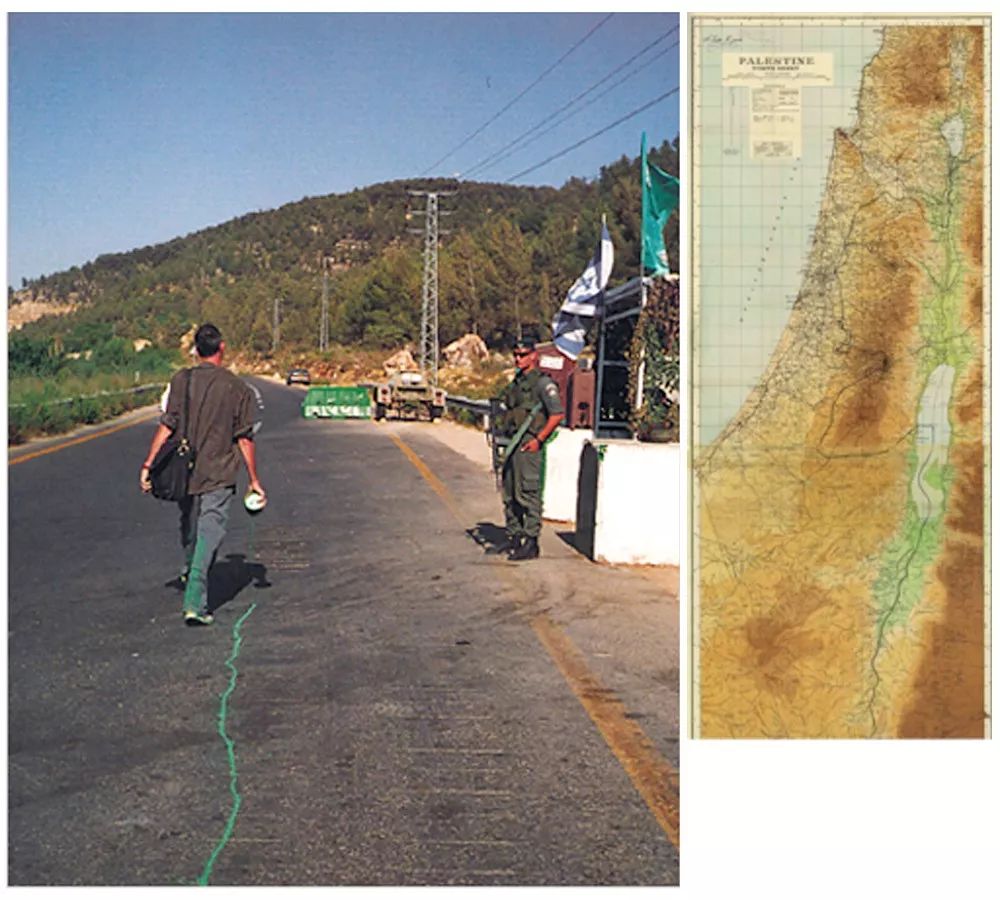

The Leak

1995 年,弗朗西斯·埃利斯在巴西圣保罗的展览期间,完成了一个行为作品。

他从画廊出发,在路上游荡,手中拿着一罐时刻在泄漏的颜料。于是在他的行径路线上,颜料连成了细长的轨迹,若有似无地存在于城市之中。作品的末尾,艺术家回到画廊,将颜料罐倒扣在墙上……

2004年,弗朗西斯·埃利斯在以色列耶路撒冷一个临时停火的边界再次复制了这个作品,取名叫做 Green Line,个中隐喻更为明显深刻。

Sometimes Making Something

Leads to Nothing

1997

一个足以称为当代经典的,常看常新的作品。

1997年的某天,Francis Alÿs 在艳阳高照的墨西哥城街头推着一大块冰绕城行走。起初,冰块的重量让艺术家有点力不从心,然而,随着时间的流逝,冰块越变越小,最后完全融化。

Tornado

2000 - 2010

在过去的十多年里,弗朗西斯·埃利斯曾多次前往墨西哥城南部尘土飞扬的高地,追踪在旱季结束时该地区频繁发生的龙卷风。

过程一般分为三个阶段:艺术家等待风暴;艺术家追逐风暴;艺术家尽可能靠近并拍摄(或错过)风暴。弗朗西斯·埃利斯希望通过这件影像作品描绘人类和自然力量之间一对一的相遇,并强调坚持不懈和不断追求理想的必要性,无论这些理想看起来多么难以企及或是荒谬。

当然,从另一个角度来看,这件作品还反映了墨西哥社会的混乱状态。不过,弗朗西斯·埃利斯认为在慌乱中寻求秩序感同样重要。从科学的角度来讲,龙卷风就是从混乱中产生秩序的自然实例。

|

|

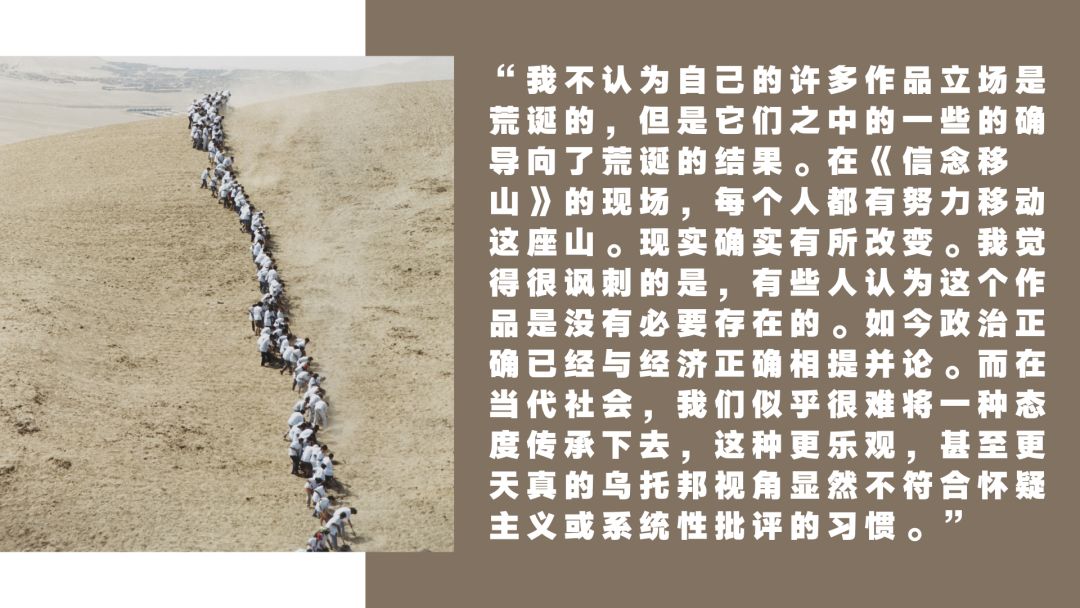

When Faith Moves Mountains

2002

信念是否可以移山?

2002年,弗朗西斯·埃利斯号召500名志愿者拿着铲子聚集在秘鲁利马郊外的一个巨大的沙丘前。在一天的时间里他们将沙丘移动了几英寸。

|